60 Jahre Charta der Heimatvertriebenen

Von Klaus Brill | Süddeutsche Zeitung 5. August 2010

Einäugige Sicht der Dinge: Die deutschen Vertriebenen sind bis heute Fremdkörper im Kosmos der europäischen Nationen geblieben. Nun könnte die Enkelgeneration beitragen, europäische Geschichte gemeinsam zu bewerten.

Sie liegen quer zum Strom der Zeit. Die Menschen deutscher Herkunft, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Reaktion auf die Verbrechen der Nazi-Deutschen aus ihrer seit Generationen angestammten Heimat in den Ländern Mittel- und Osteuropas vertrieben wurden, sind bis heute Fremdkörper im Kosmos der europäischen Nationen geblieben.

Wo sie einst herkamen, hallt noch die Propaganda nach, die sie und ihre Verbände als gefährliche Revanchisten brandmarkte. Und in Deutschland stoßen sie seit langem auf Unverständnis mit ihrem fortdauernden Leiden und ihrer eigenen Sicht der Dinge. Bis heute tragen sie so letztlich die bitteren Konsequenzen dafür, dass die Deutschen 1933 einem Adolf Hitler und seiner braunen Bande die Macht überließen. Und bis heute erregen sie Unmut, weil sie sich nicht stumm mit diesem Schicksal abfinden wollen.

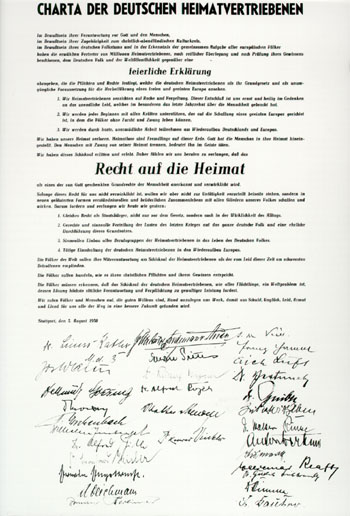

Das wird nicht anders sein an diesem Donnerstag, wenn in Stuttgart mit einem Festakt der 60. Jahrestag der Verkündung der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ begangen wird. Man wird die Charta wieder loben als frühes, wegweisendes Dokument der Versöhnung und der europäischen Gesinnung, weil es darin heißt: „Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung.“

Aber welche Anmaßung liegt in dieser Formulierung – als ob den Vertriebenen eigentlich ein Naturrecht auf Revanche zustünde, das sie ihrerseits den Vertreibern in Polen oder der Tschechoslowakei zu Recht absprechen. Zudem müssen es Juden, Polen oder Russen als Hohn empfinden, wenn die Heimatvertriebenen in dieser Charta als „die vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen“ bezeichnet werden. Hingegen sucht man vergebens einen Satz, der die Verbrechen der Nazis verurteilt.

Unbelehrbare Störenfriede?

Diese einäugige Sicht der Dinge, die man bis heute auch in vielen anderen Äußerungen findet, ist einer der Gründe dafür, dass der Bund der Vertriebenen und seine Landsmannschaften in Deutschland so wenig Unterstützung in der Breite genießen.

Schon 1965 organisierte sich bei ihnen weniger als ein Prozent der Vertriebenen, den übrigen Deutschen kamen sie zur Zeit der Ostverträge als unbelehrbare Störenfriede vor. Während sich der Rest der Nation aufgewühlt mit den Verbrechen der Deutschen in der NS-Zeit beschäftigte, tönten Vertriebenen-Funktionäre immer nur von den Verbrechen der Vertreibung.

Bis heute gibt es in ihren Reihen viele, die den Zusammenhang zwischen Nazi-Terror und Zwangsaussiedlung bestreiten und bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um beispielsweise in Böhmen die Konflikte zwischen Tschechen und Sudetendeutschen als Vorstufe der Vertreibung zu interpretieren. Dies ist Unsinn. Wer heute den Ausgleich mit anderen sucht, muss beherzigen, dass seit Auschwitz für Deutsche beim Reden über Verbrechen in Europa eine gewisse Reihenfolge einzuhalten ist.

Auf der anderen Seite sollte die Mehrheit der desinteressierten Deutschen neu zur Kenntnis nehmen, was den tiefen Schmerz der Vertriebenen und ihr verletztes Rechtsempfinden ausmacht. Sie sind ja – außer im Fall des Vaters von Erika Steinbach – nicht erst mit Hitlers Truppen nach Mittel- und Osteuropa gekommen.

m 1300: deutsche Siedler erhalten einen Rodungsvertrag (Heidelberger Sachsenspiegel, Cod. Pal. germ. 164)

Ihre Vorfahren siedelten sich dort schon im Mittelalter an, auf Einladung slawischer Herrscher. Deutschsprachige Kaufleute, Bergleute, Handwerker und Bauern leisteten einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen und kulturellen Leben in der neuen Heimat, so wie es ihre Nachfahren als Vertriebene nach 1945 auch in Deutschland taten.

Es ist nicht zu leugnen, dass die Auseinandersetzung mit den Schrecken des 20. Jahrhunderts in Deutschland das Schicksal der Vertriebenen lange Zeit vernachlässigt hat, erst vor kurzem hat sich dies geändert. Vielleicht haben die Erfahrung mit den grauenhaften „ethnischen Säuberungen“ im früheren Jugoslawien und die Diskussion um die Vertreibung zahlloser Armenier durch die Türken 1915/16 das Bewusstsein dafür geschärft, welches prinzipielle Unrecht auch den deutschstämmigen Vertriebenen im Osten geschah.

Keine „biologische Lösung“

Es gibt keine Kollektivschuld, die ein solches Vorgehen rechtfertigen könnte, und es gibt keine dauerhafte Verständigung und Versöhnung, wenn das Geschehene nicht gegenüber den Opfern klar artikuliert und als Unrecht charakterisiert wird.

Es irrt, wer glaubt, das Problem finde quasi seine biologische Lösung, wenn die Erlebnisgeneration der Vertriebenen einmal gestorben ist. Dies wird bald der Fall sein. Aber es zeigt sich, dass gerade jetzt die Enkel noch mehr als die Kinder sich für das Schicksal der Vorfahren interessieren. Daraus könnte eine große, konstruktive Energie werden. Nie zuvor seit 1945 war die Zeit so günstig wie heute dafür, den Vertriebenen und ihren Nachkommen in der neuen Konfiguration Europas eine neue Rolle zu geben.

Junge Tschechen feiern im Neuen Jahr 2009 den Beginn der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft (Foto: AFP)

Die historische Entfaltung der Europäischen Union lässt das schaurige Zeitalter des Nationalismus gerade in den Nebeln der Geschichte versinken. In dieser neuen Konstellation sind Menschen, die sich mehreren Kulturen und Völkern zugehörig fühlen, als Mittler und Brückenbauer gefragt. Nur setzt dies voraus, dass man zu einer gemeinsamen Bewertung der Geschichte kommt.

Dafür ist die Zeit jetzt reif.