Erinnerungen an ein deutsch-böhmisches Leben 1895-1965

Von Andreas Kalckhoff

Mein Großvater war ein einfacher Mann. Er hatte Bäcker gelernt und war später Obsthändler. Er kam am 14. März 1895 in Saaz zur Welt, als Sohn des Bäckers Wenzel Porstendörfer und seiner Frau Dorothea Pechmann, einer Tschechin aus Pilsen. Schon sein gleichnamiger Großvater war „bürgerlicher Weißbäckermeister“ in Saaz, stammte jedoch aus dem nahen Pröhlig (Přívlaky), zwischen Straupitz (Strupeč) und Strahn (Stranná), wo sein Vater Zimmermann gewesen war. Dem Namen nach könnte die Familie Porstendörfer (mein Großvater schrieb sich aufgrund eines Standesamtsfehlers „Borstendörfer“) aus dem bereits 1280 urkundlichen mährischen Porstendorf (Boršov) zugewandert sein, damals eine deutsche Enklave, heute zur Stadt Moravské Třebové (Mährisch Trübau) gehörig. Aber auch in Sachsen gibt es Dörfer dieses Namens, die als Herkunftsort in Frage kommen.

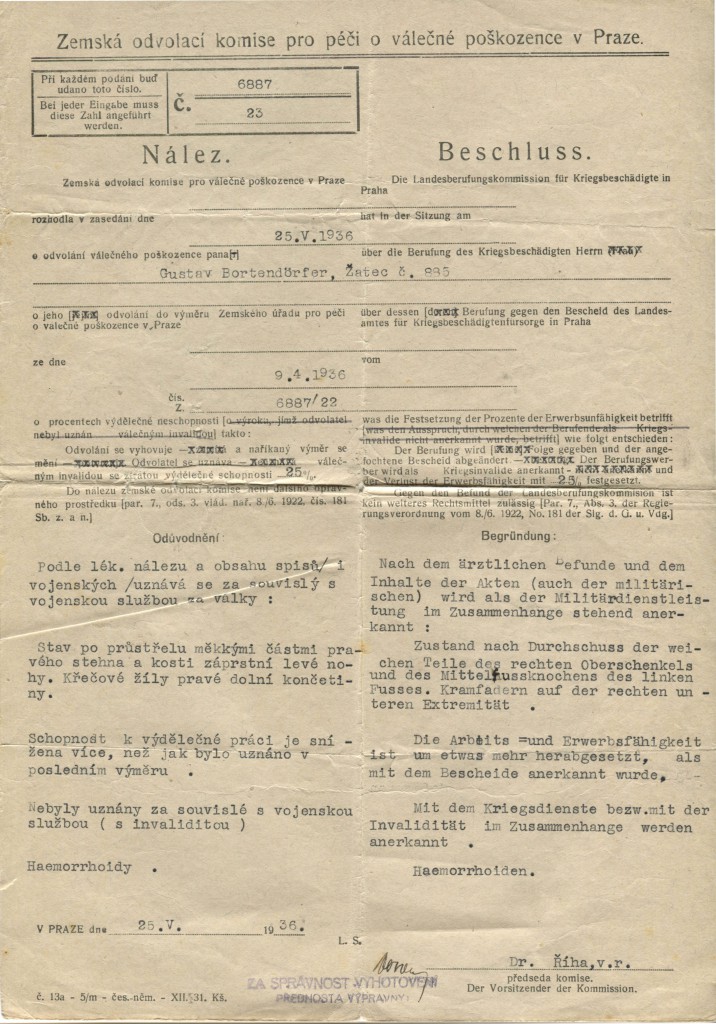

Als der erste Weltkrieg ausbrach, war Gustav neunzehn, alt genug, um für den Kaiser in Wien zu sterben. Er hatte Glück und bekam nur einen Beindurchschuss, für den er lebenslang eine kleine Versehrtenrente bezog, zeitweise von der tschechoslowakischen Republik. Allerdings machte ihm das Bein auch lebenslang Beschwerden. Den Heimaturlaub im Dezember 1916 nutzte er zur Heirat mit Therese Rust, deren mütterliche Vorfahren schon um 1750 in Saaz belegt sind. Am 1. Januar 1919 wurde beider Tochter Gertrud geboren, meine Mutter.

Zwei Monate zuvor war in Prag die Tschechoslowakische Republik ausgerufen worden. Die deutsche und ungarische Minderheit wurde an der Gründung des neuen Staates nicht beteiligt. Die Siegermächte erklärten sie zu Kriegsverlierern, die sich jetzt den Entscheidungen des tschechischen Mehrheitsvolkes zu beugen hätten. Gustav Borstendörfer fand das, wie wohl alle Betroffenen, unangemessenen und ungerecht. Hatten sie, die Deutschböhmen, den Ersten Weltkrieg verschuldet? Doch Geschichte ist nicht gerecht. Der kleine Mann hat in der Regel keinen großen Einfluss auf sie und muss das Beste aus seiner Lage machen. Der vierundzwanzigjährige Gustl tat das.

Als Handwerker stand er der Sozialdemokratie nahe. Ob er aktives Mitglied war, weiß ich nicht. Nach dem Krieg trat er jedenfalls der Seliger-Gemeinde bei, benannt nach dem sozialdemokratischen Parlamentsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden in Prag, Josef Seliger (1870-1920). Er gehörte zu denen, die den neuen demokratischen Staat akzeptierten. Feindschaft gegenüber den Tschechen verbot sich ohnehin aufgrund seiner mütterlichen Herkunft. Er sprach gut Tschechisch, nicht zuletzt aus beruflichen Gründen. Tschechische Landarbeiter halfen ihm beim Obstpflücken in den Apfel- und Kirschgärten rund um Stankowitz (Stankovice) nördlich von Saaz. Den nationalistischen Rausch der „Sudetendeutschen“ nach der Machtergreifung Hitlers hielt er für fatal, mit den Henlein-Leuten wollte er nichts zu tun haben.

Gustav Borstendörfer war kein Aktivist und kein Widerstandskämpfer, aber gleichwohl ein überzeugter Antifaschist. Doch seine politische Haltung schützte ihn Anfang Juni 1945 nicht davor, mit den anderen Männern und Jugendlichen aus Saaz nach Postelberg verschleppt zu werden. Sie schützte ihn, nachdem er die fürchterliche Zeit im Lager überlebt hatte, auch nicht vor der Vertreibung aus der böhmischen Heimat seiner Mütter und Väter. Sie schützte ihn nicht vor dem Verlust seines hart erarbeiteten Eigentums und Vermögens. Wie viele andere Deutsche, ob im „Reich“ oder in Böhmen, büßte er mit für die politischen Dummheiten seiner Landsleute und die Verbrechen des Hitlerstaates.

Er hatte genügend politischen Verstand, zu erkennen, dass an seinem Schicksal nicht das tschechische Volk schuld war. So habe ich von ihm nie ein böses Wort über „die Tschechen“ gehört. Er wusste damals nicht, was wir heute wissen: dass die Gräueltaten an Deutschen zur Planung des kommunistisch dirigierten militärischen Geheimdienstes gehörten. Aber er wusste, dass nicht tschechische Nachbarn die Täter waren, deren Zorn über die Naziherrschaft sich in „gerechter Vergeltung“ entlud, wie es später hieß. Er erzählte stattdessen, wie ihm einer seiner tschechischen Obstpflücker heimlich Brot durch den Zaun zusteckte. Er konnte seine Erfahrungen politisch einordnen und verstand historische Zusammenhänge. Und er dachte über Schuld nach. Die grauenhaften Umstände der Internierung kommentierte er mit den Worten: „Sie haben mit uns gemacht, was wir mit den Juden gemacht haben.“

Wir sind uns heute einig, dass es keine kollektive Schuld gibt. Es ist unmenschlich, Angehörige einer Nationalität oder Religion für die Untaten büßen zu lassen, die von verbrecherischen Regierungen oder gar nur Einzelnen aus ihren Reihen begangen wurden. Leider geschieht dies jedoch immer wieder. Dem kann man nur begegnen, indem man widerspricht und nicht mitmacht. Gustav Borstendörfer gehörte zu diesen Menschen, obwohl er allen Grund gehabt hätte, ungerecht zu sein. Er war fünfzig, als er sich in Deutschland eine neue Existenz aufbauen musste. Er war wie viele Sudetendeutsche fleißig genug, es wieder zu einem Haus und einem kleinen Kaufladen zu bringen. Aber er fühlte sich zu alt, um noch einmal richtig durchzustarten und das zu erreichen, was er in Saaz war: jemand, der Obst wagonweise „ins Reich“ verlädt, statt es tütenweise zu verkaufen.

Ich war noch nicht zwanzig, als mein Großvater siebzigjährig in einem kleinen Ort bei Regensburg starb. Heute, da ich fast so alt bin, wünschte ich mir, ich hätte ihn mehr über sein Leben und seine Gefühle befragt. Aber ich habe auch so mitbekommen, dass er an der Vertreibung litt. Václav Havel, der wie Großvater, Vater und Bruder von Gustav Borstendörfer den Namen des böhmischen Nationalheiligen trug, hat sich in seiner Rede vor dem deutschen Bundestag mit dem Begriff Heimat auseinandergesetzt. Er hat ihn in Zusammenhang gebracht mit Nationalität und Volkstum, ja mit Nationalismus. Gustav Borstendörfer war aber nicht völkisch-national gesinnt. Er vermisste nach der Vertreibung nicht das deutsche Sudetenland – er vermisste Saaz. Er vermisste seine beruflichen und gesellschaftlichen Kontakte, die Kaffeehäuser und Bierstuben, die Geschwister, die jetzt in alle vier Winde zerstreut waren, seine Freunde, unter denen viele Juden waren, und wahrscheinlich auch die hübsche Stadt, obwohl er darüber nie gesprochen hat. Und nicht zuletzt die großen Obstgärten auf dem Land, in denen er die Sommermonate mit seiner Familie und den Pflückern verbrachte.

Um diese Heimat ging es ihm, nicht um nationale Gemeinschaft oder Landsmannschaft. Er wusste, dass ihm diese Heimat letztlich Hitler genommen hat. Hitler hatte einen Krieg angezettelt, an dessen Ende für Gustav Borstendörfer der Verlust von Heim und Heimat stand. Zuvor hatte ihm Hitler seine jüdischen Freunde genommen, über deren Schicksal er weinte, und seine politische Freiheit, für eine soziale Demokratie zu kämpfen. Viele Sozialdemokraten landeten damals im Gefängnis. Ohne Hitlers Krieg hätte es auch keine kommunistische Herrschaft über Ost- und Mitteleuropa gegeben. Selbst wenn er in Saaz hätte bleiben können: in einem kommunistischen Saaz wäre er so wenig glücklich geworden, wie er es in dem faschistischen Saaz war. Tatsächlich haben viele deutsche Antifaschisten die Tschechoslowakei nach dem „Prager Frühling“ verlassen. Auch sie haben am Ende ihre Heimat verloren.