VON OTOKAR LÖBL | Rede auf dem Jüdischen Friedhof in Saaz am 27. Mai 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

Genozid (neulateinisch: genocidium, „Völkermord“) ist seit der Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes ein Straftatbestand des Völkerrechts, der nicht verjährt. Von Genozid spricht man dann, wenn viele Menschen einer bestimmten nationalen, ethnischen oder religiösen Gruppe systematisch ermordet werden.

Als Holocaust (hebräisch: schoah, „Unheil, Katastrophe“) wird der Völkermord an 5,6 bis 6,3 Millionen Menschen bezeichnet, die das Deutsche Reich in der Zeit des Nationalsozialismus als Juden definierte. Er gründete auf dem vom NS-Regime propagierten Antisemitismus und zielte auf die vollständige Vernichtung der europäischen Juden. Er wurde ab 1941 systematisch, ab 1942 auch mit industriellen Methoden durchgeführt.

Auch unserer Stadt hat dieser Genozid große Opfer gekostet. Saazer Juden, denen es nicht rechtzeitig gelang, Europa zu verlassen, landeten fast alle in den Gaskammern der Vernichtungslager. Die Saazer Juden haben in dieser Stadt, wie überall in Europa, einen bedeutenden Beitrag zu Wirtschaft und Kultur geleistet, der heute schmerzlich fehlt. Unser Projekt „Die Juden von Saaz“ möchte nicht nur da Schicksal der Ermordeten betrauern, sondern auch deren Beitrag zur tschechischen und deutschen Geschichte der Stadt in Erinnerung bringen.

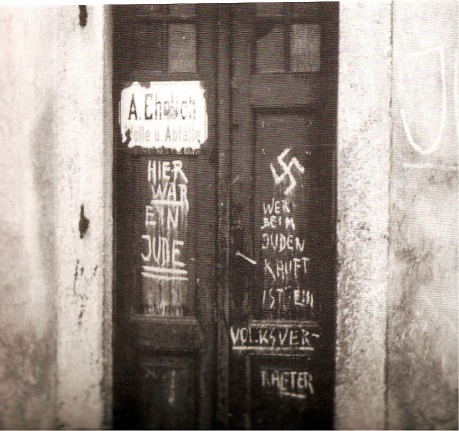

Der Antisemitismus war kein Monopol von Nazi-Deutschland. Er war auch schon in Österreich-Ungarn verbreitet. In der ersten Tschechoslowakischen Republik tarnte er sich mit dem Vorwurf, dass die Juden überwiegend deutsch sprachen und sich zur deutschen Kultur bekannten. Dieses Dilemma der böhmischen Juden formulierte Theodor Herzl schon 1897: „Was haben sie denn getan, die kleinen Juden von Prag, die braven Kaufleute von Prag, die friedlichsten aller friedlichen Bürger? In Prag warf man ihnen vor, dass sie keine Tschechen, in Saaz und Eger, dass sie keine Deutschen seien.“

Bei der Volkzählung im Jahre 1930 wurden 944 Juden in Saaz registriert. Das waren jene Einwohner, die sich selbst als eine eigene Volksgruppe neben Deutschen und Tschechen betrachteten. Die tatsächliche Anzahl der Bürger jüdischer Abstammung war jedoch höher, sie lag bei über zehn Prozent der Saazer Bevölkerung. Die meisten davon hatten für die deutsche Volksgruppe optiert, einige auch für die tschechische. Dieses Bekenntnis zum Deutschtum nutzte ihnen freilich im November 1938 nichts. Die Nazis sortierten nach Rasse – was immer das sein mag – und nicht nach Kultur. In der Nacht vom 9. auf den 10. November, der sogenannte „Reichskristallnacht“, brannte auch in Saaz die Synagoge. Dabei wurde die ganze Inneneinrichtung zerstört.

Danach begann der Abtransport der jüdischen Mitbürger in Lager. Im Mai 1939 lebten in Saaz nur noch 91 nach den Nürnberger Gesetzen so genannte „Rassejuden“. Heute gibt es in Saaz nur noch eine jüdische Familie, deren Mitglieder in der jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Dies ist die Familie Beck. Dazu gehören die Tochter meines Freundes Karel, der hier auf dem Friedhof beerdigt ist, und die Enkelin des letzten Kantor der Saazer jüdischen Gemeinde Otto Beck, Gabriela. Letztere ist hier anwesend als Stellvertretende Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Teplitz, die Saaz mitbetreut. Saaz hat keine eigene jüdische Gemeinde mehr.

Die ungeheure Schuld der deutschen Nazis an der Vernichtung der Juden auch in Böhmen, an der auch Sudetendeutsche teilnahmen, soll nicht relativiert werden. Aber es sei doch ein Blick auf die Geschichte Böhmens seit dem späten 19. Jahrhundert erlaubt, auf die Situation der Juden in Österreich-Ungarn und in der ersten Tschechoslowakischen Republik, die durchaus als Menetekel der späteren Judenvernichtung gesehen werden kann, und nicht zuletzt auf die aktuelle Lage in der Tschechischen Republik.

Gegen Ende des 19. Jahrhundert begann die Lage für die Juden in Böhmen und Mähren kritisch zu werden. Als Warnung vor dem Kommenden kann die Wahl von Karl Lueger zum Bürgermeister von Wien gelten, der ein offen antisemitisches Programm vertrat. In den achtziger Jahren breitete sich von Österreich die pangermanische Bewegung des Georg von Schöner aus, die besonderen Widerhall bei der Landbevölkerung und den Arbeitern in Nordböhmen fand. So wurde Nordböhmen zur Wiege des deutschen Nationalsozialismus. Dies gipfelte im Jahre 1919 in der Gründung der Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiter Partei (DSNAP) mit Sitz in Aussig. Die reichsdeutsche NSDAP wurde erst ein Jahr später gegründet.

Aber auch im tschechischsprachigen Böhmen erschienen jetzt antisemitische Bücher und Pamphlete, im Namen der Narodni Ochrana („Nationalen Verteidigung“) z. B. der Titel „Gedanken über den materiellen und sittlichen Niedergang der tschechischen Nation“, an dem auch die Juden schuld seien: Die Juden verkaufen angeblich billige, aber schlechte Ware, mit denen sie die tschechischen Frauen verführen. Tschechen sollten deshalb nur bei Christen zu kaufen. 1910 vermischt ein Gedicht, das in einem volkssozialistischen Blatt erscheint, nationalrevolutionäres Pathos auf fatale Weise mit antisemitischer Hetze: „Gleiches zu Gleichem! Erkenne das Richtige! Erhebe stolz Deinen Kopf, Du zu Tode gehetztes, unterdrücktes Volk! Schau doch an, wie da aus deinen Hautschwielen die Juden wachsen ….“ So geht das in einem fort weiter.

Was waren das für großen Pfadfinder in Prag, die schon am 14. Oktober 1938, also zwei Wochen nach dem Münchner Abkommen, ein Memoranden der obersten Stände der Ärzte, Rechtsanwälte, Notare und Techniker herausgaben, in dem sie verlangten, „dass es in Zukunft im Interesse des Volkes nicht zulässig sei, dass ärztliche, anwaltliche und technische Berufe von Juden ausgeübt werden“! So eine Haltung konnte nicht im Laufe von zwei Wochen unter deutschem Druck entstehen, sie musste schon länger im Denken verwurzelt sein. Worin unterschieden sich Deutsche und Tschechen dann in ihrer Einstellung zu den Juden? Durch die Nürnberger Gesetze? Auch diese versuchte die Resttschechei mit Meilenschritten nachzuholen.

Am Anfang des 21. Jahrhunderts müssen wir überall auf der Welt das Wiederaufleben des Antisemitismus feststellen, z. B. in der Form eines europaweiten Neonazismus, mit dessen Verbreitung sich die Angriffe auf jüdische Einrichtungen vermehren; im islamischen Fundamentalismus, der unter der Fahne des Antizionismus den jüdischen Staat existentiell bedroht; aber auch in Gestalt einer überzogenen und einseitigen Kritik an der Politik des Staates Israel, hinter der sich oft alte antijüdische Sentiments und Ressentiments verbergen.

Zum Schluss möchte ich noch aus dem Bericht über den Stand des Antisemitismus zitieren, den die „Föderation der Jüdischen Gemeinden in der Tschechischen Republik“ 2010 veröffentlicht hat: „Trotz der überwiegend positiven Haltung der tschechischen Öffentlichkeit den Juden gegenüber ist es nötig zu bemerken, dass tschechische Rechtsextremisten wie gehabt in ihren Schriften Konspirationstheorien über die Vorherrschaft der Juden verbreiten. Dies geht mit einem Antijudaismus einher, der üblicherweise aus christlichen Kreisen stammt. Die Juden werden als Urheber des Bösen in der Welt und in der Tschechischen Republik bezichtigt. Diese Extremisten werden durch den arabischen Antisemitismus inspiriert, der in der arabischen Welt im Trend ist. Erhöhte Aktivität hinsichtlich einer antiisraelischen Haltung beobachten wir im Nahen Osten, z. B. im Zusammengang mit der europäischen Aktion ‚Flotte der Freiheit‘. Die Extremisten benutzen außer schriftlichen Medien überwiegend Internetvideos, die sie aus fremdsprachigen Quellen übernehmen.“

In diesem Zusammenhang sei die faschistoide Aktion D.O.S.T. (Akronym aus Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice = Glaube, Objektivität, Freiheit und Tradition; tschechisch „dost“ heißt aber auch „Es reicht!“) erwähnt, deren Propagandist Ladislav Bátora bis zum Herbst 2011 einen hohen Posten im Bildungsministerium besetzte. Bátora war 2006 für die rechtsextreme Nationalpartei ins Parlament gewählt worden und durch antisemitische Äußerungen, Ausfälle gegen Sinti und Roma sowie Homosexuelle hervorgetreten. D.O.S.T. muss nicht nur für die tschechischen Juden, sondern für die ganze Republik als ein gefährliches Phänomen betrachtet werden.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

Die Juden von Saaz – Ein Projekt des Fördervereins

Ein Projekt des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec in Zusammenarbeit mit dem Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec und der jüdischen Gemeinde Teplice, unter der Schirmherrschaft der Stadt|Žatec / Vorgestellt von Otokar Löbl

Warum befassen wir uns mit Geschichte? Weil wir uns ohne Kenntnis der Vergangenheit in der Gegenwart nicht gut zurecht finden. Die geschichtliche Überlieferung ergänzt das genetische Gedächtnis und ermöglicht uns damit eine Gestaltung der Zukunft, zu der Tiere nicht fähig sind. Außerdem finden wir in der Geschichte Erklärungen, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Wie der bedeutende deutscher Historiker Johannes Droysen sagte:

Warum befassen wir uns mit Geschichte? Weil wir uns ohne Kenntnis der Vergangenheit in der Gegenwart nicht gut zurecht finden. Die geschichtliche Überlieferung ergänzt das genetische Gedächtnis und ermöglicht uns damit eine Gestaltung der Zukunft, zu der Tiere nicht fähig sind. Außerdem finden wir in der Geschichte Erklärungen, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Wie der bedeutende deutscher Historiker Johannes Droysen sagte:

„Nicht die Vergangenheiten sind die Geschichte, sondern das Wissen des menschlichen Geistes von ihnen. Und dies Wissen ist die einzige Form, in der die Vergangenheiten unvergangen sind, in der die Vergangenheiten als in sich zusammenhängend und bedeutsam, als Geschichte erscheinen.“

Die Geschichte muss daher ständig ergänzt werden und manchmal sogar neu geschrieben. Am besten drückte dies Prof. PhDr. František Šmahel aus:

„Geschichte wird immer neu geschrieben, denn sonst würde sie für uns als Bürger ihren Sinn verlieren. Es kann nämlich sein, ich will es nicht heraufbeschwören, dass man in der Geschichte und ihren Gestalten wieder nationale Stärke suchen wird und dies ohne Rücksicht auf das Fortschreiten der europäischen Integration. Die Geschichte als Wissenschaft sollte sich aber nicht durch nationale und religiöse Rücksichtsnahmen binden. Auch wenn sie mit ihren Erkenntnissen manchmal verletzt.“

Die erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in Saaz stammt aus dem Jahre 1350. Die jüdische Siedlung befand sich in der Nähe des heutigen Stadttheaters. Die Judenfeindschaft, die es seit dem Hochmittelalter in ganz Europa gab, kulminierte im Pogrom von 1541. Am Anfang des Dreißigjährigen Krieges wohnten in Saaz mehrere jüdische Familien. In den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts waren vier Häuser in jüdischem Besitz. 1650-1848 besaß Saaz das kaiserliche Privileg einer „judenfreien Stadt“. Um 1860 lebten dann wieder ungefähr 800 Juden in der Stadt. Im Jahre 1864 wurde das Haus Nr. 200 in der Langen Gasse für den Bau einer Synagoge gekauft, die am 18. März 1872 von Rabiner Dr. Abraham Frank eingeweiht wurde.

Bei der Volkszählung im Jahre 1930 wurden 944 Juden in Saaz registriert. Das waren jene Einwohner, die sich selbst als eine eigene Volksgruppe neben Deutschen und Tschechen betrachteten. Die tatsächliche Anzahl der Bürger jüdischer Abstammung war jedoch höher, sie lag bei über zehn Prozent der Saazer Bevölkerung. Die meisten davon hatten für die deutsche Volksgruppe optiert, einige auch für die tschechische. Dieses Bekenntnis zum Deutschtum nutzte ihnen freilich im November 1938 nichts. Die Nazis sortierten nach Rasse – was immer das sein mag – und nicht nach Kultur. In der Nacht vom 9. auf den 10. November, der sogenannte „Reichskristallnacht“, brannte auch in Saaz die Synagoge. Dabei wurde die ganze Inneneinrichtung zerstört.

Im Mai 1939 lebten in Saaz nur noch 91, nach den Nürnberger Gesetzen so genannte „Rassejuden“. Danach begann der Abtransport der jüdischen Mitbürger in Lager. Saazer Juden, denen es nicht rechtzeitig gelang, Europa zu verlassen, landeten fast alle in den Gaskammern der Vernichtungslager. Heute gibt es in Saaz nur noch eine jüdische Familie, deren Mitglieder in der jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Saaz hat keine eigene jüdische Gemeinde mehr.

Die Saazer Juden haben in dieser Stadt, wie überall in Europa, einen bedeutenden Beitrag zu Wirtschaft und Kultur geleistet, der heute schmerzlich fehlt. Unser Projekt „Die Juden von Saaz“ möchte nicht nur das Schicksal der Ermordeten betrauern, sondern auch deren Beitrag zur tschechischen und deutschen Geschichte der Stadt in Erinnerung bringen.

Das Projekt – die nächsten Schritte

- Ausstellung „Die Juden von Saaz“ in der Saazer Synagoge in überarbeiteter Form deutsch und englisch als Dauerausstellung für die Saazer Bürger und die Besucher der Stadt (www.saaz-juden.de);

- Historische Studie über den jüdischen Anteil an Leben und Kultur von Saaz anhand von Archivdokumenten und amtlichen Statistiken des 17.-20. Jahrhunderts;

- Schriftliche und visuelle Dokumentation von Schicksalen Saazer Juden vor, während und nach der deutschen Okkupation, ihre Digitalisierung und Veröffentlichung im Internet;

- Dokumentation der Verfolgung und Deportation der jüdischen Bevölkerung von Saaz während der deutschen Okkupation;

- Digitale Dokumentation der jüdischen Friedhöfe im Saazer Land;

- Schriftliche und visuelle Dokumentation der Luftbrücke von Saaz nach Ekron/ bei Haifa in Israel 1948 und der tschechischen Hilfe für den jungen israelischen Staat (nach Zeitzeugen aus Israel);

- Veranstaltungen zur Erinnerung an die Juden von Saaz.

Bayerischer Minister besucht Saaz und Postelberg

Empfang durch die Saazer Bürgermeisterin – Besuch der Gedenkstätte Postelberg

Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle besuchte am Maifeiertag 2013 die nordböhmischen Städte Saaz|Žatec und Postelberg|Postoloprty. An der männlichen Bevölkerung diese früher überwiegend deutschbesiedelten Städte wurde im Mai/ Juni 1945 ein Massaker verübt. Daran erinnert heute eine Gedenktafel, die von der Stadt Postelberg gestiftet wurde.

Minister Spaenle wurde von einer fünfköpfigen Delegation begleitet, darunter der Europaabgeordnete Bernd Posselt. Die Gäste wurden in Saaz auf dem Marktplatz von Bürgermeisterin Zdenka Hamousova sowie Petr Šimáček und Otokar Löbl, den Vorsitzenden der „Landsleute und Freunde der Stadt Saaz“ bzw. des deutschen „Fördervereins der Stadt Saaz/ Žatec“ begrüßt. Bei der anschließenden Veranstaltung im Hotel „Goldener Löwe“ (Zlaty Lev) bekamen der Minister und Herr Posselt von der Bürgermeisterin ein Bilderbuch über die Stadt Saaz. Herr Löbl überreichte das Buch „Versöhnung durch Wahrheit“, das die Verbrechen vom Mai/ Juni 1945 und ihre mediale Bewältigung in Tschechien 1995-2010 dokumentiert. Im nahen Postelberg besuchten die Gäste die Gedenkstätte für die Opfer auf dem dortigen Friedhof.

Die Delegation war von Saaz, dessen Innenstadt unter Denkmalsschutz steht und das sich um den Titel „Weltkulturerbe“ bewirbt, nicht nur in touristischer Hinsicht begeistert. Bei der Bierverkostung nahm man gerne die Einladung zum berühmten Saazer Hopfenfest im Herbst an und versprach im Gegenzug, sich für den Fremdenverkehr, aber auch für die Projekte der beiden tschechischen und deutschen Fördervereine einzusetzen. Von diesen kam insbesondere das laufende Projekt „Die Juden von Saaz“ und die geplante Einrichtung eines Museums für deutsch-böhmische und jüdische Kultur im Saazerland („Johann-von-Saaz-Museum“) zur Sprache.

Mitglieder der Delegation waren außer Minister Dr. Ludwig Spaenle: der führender Mitarbeiter der Landeszentrale für Politische Bildung in Bayern, Herr Werner Karg; der Direktor der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Jörg Skriebeleit; der Europaabgeordnete Bernd Posselt; der Geschäftsführer der Paneuropaunion, Johannes Kijas, und die Sekretärin des europäischen Parlaments, Frau Stephanie Waldburg.

Versöhnung durch Wahrheit: Buch über Fall Postoloprty|Postelberg

Martina Schneibergova im Gespräch mit Andreas Kalckhoff | Tschechischer Rundfunk 7, Radio Prag, 28. März 2013

Kurz nach dem Kriegsende wurden im nordböhmischen Postoloprty|Postelberg 763 deutsche Zivilisten, darunter Frauen und Kinder ermordet. Zwei Jahre nach dem Massaker hat eine Parlamentskommission den Fall untersucht. Während des Kommunismus war der Fall Postelberg jedoch ein Tabu-Thema. Erst vor zwei Jahren wurde herausgefunden, wer 1945 Schießbefehl erteilte. Die beiden Täter sind inzwischen gestorben und wurden nie bestraft. Zahlreiche Dokumente zum Fall Postelberg, Zeugenaussagen sowie Berichte von tschechischen und deutschen Medien, sind einem neuen Buch enthalten, das vor kurzem erschienen ist. Der zweisprachige Band heißt „Versöhnung durch Wahrheit – Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010“. Herausgegeben wurde er vom sudetendeutschen Heimatkreis Saaz. Das Buch hat der deutsche Historiker Andreas Kalckhoff zusammengestellt, der selbst aus Žatec|Saaz stammt. Bei der Präsentation des Buches in der Prager Buchhandlung Academia entstand das folgende Gespräch mit dem Historiker.

Herr Kalckhoff, Sie haben sich selbst als Deutschböhme bezeichnet. Spielte dies eine Rolle bei der Entstehung Ihres Buchs?

Meine Mutter ist in Saaz geboren. Meine Vorfahren lebten seit einigen Jahrhunderten in Saaz. Im Elternhaus ist viel über Saaz erzählt worden. Irgendwann möchte man ja wissen, wie seine Geburtsstadt ausschaut. Auf die Idee, mich zu engagieren, bin ich durch Otokar Löbl gekommen. Er hat mich angesprochen, und sein Plan hat mir gefallen. Seitdem arbeite ich an dem Projekt des „Saazer Weges“ mit.

Handelt es sich um ein rein wissenschaftliches Buch oder ist der Band für die breite Öffentlichkeit bestimmt?

Es hat schon den Anspruch eines wissenschaftlichen Buches. Es sind darin Dokumente veröffentlich, die so auf Tschechisch überhaupt nicht veröffentlicht wurden. Wir kommentieren es aber nicht wissenschaftlich, sondern bringen Anmerkungen, die das Verständnis erweitern, weil die junge Generation über die Zeit von 1945 nicht allzu gut Bescheid weiß. Das Ziel ist vor allem, die jüngere Generation mit diesen Ereignissen vertraut zu machen. Ich glaube nicht, dass man an der Meinung von älteren Leuten viel ändern kann. Deswegen freuen wir uns auch über das große Interesse, das junge Menschen für das Thema gezeigt haben. Es gab mittlerweile schon einige Projekte von Geschichtslehrern in Tschechien, die diese Themen mit ihren Schülern durchgegangen sind. Auch das haben wir in dem Buch unter anderem dokumentiert.

Wann haben Sie Ihre Geburtsstadt Saaz zum ersten Mal besucht – war es erst nach der Wende oder schon in den 1960er Jahren?

Ich war 1968 das erste Mal hier, danach nach der Wende 1992. Seit 2000 komme ich regelmäßig nach Böhmen.

War es damals in den 1960er Jahren schon möglich, in den Archiven über das Thema Postelberg zu forschen?

Nein. Damals hatte ich auch noch kein Interesse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe zwar böhmische Geschichte studiert, ich bin ein Schüler von Ferdinand Seibt, der selber aus Böhmen stammte und über das Mittelalter geschrieben hat, bin also eigentlich Mittelalter-Spezialist. Die ganze Geschichte der Vertreibung hat mich damals nicht so sehr interessiert. Meine Mutter hat zwar davon erzählt, und was sie erzählt hat, war nicht schön.

Haben Sie vor, weiter in diesem Bereich zu forschen? Es gibt auch noch weitere Fälle, die nicht so bekannt sind wie das Massaker von Postelberg.

Nein, das Thema ist erstmal für uns abgeschlossen. Ein größeres Projekt wäre ein Museum für deutsch-tschechisch-jüdische Kultur im Saazer Land. Wir werden mit dem Museum in Aussig zusammenarbeiten, in dem auf das Thema für ganz Böhmen eingegangen wird. Wir würden uns da auf Saaz beschränken, das liegt aber noch in weiter Ferne. Ich kann das auch nicht alleine machen, da braucht man viel Hilfe vor allem von den Kollegen aus Tschechien.

Versöhnung durch Wahrheit

Das Buch zum „Fall Postelberg“ wurde in Saaz und Prag vorgestellt

(Saaz/ Prag) Mit einer feierlichen Buchtaufe, wie sie in Tschechien üblich ist, wurde das wegweisende Werk über die Tragödie von Postelberg im Mai/ Juni 1945 und ihre Bewältigung seit 1995 am vergangenen Donnerstag und Freitag der tschechischen Öffentlichkeit unter Teilnahme politischer Prominenz vorgestellt. Es erscheint in deutscher und tschechischer Sprache.

Adolf Funk „tauft“ das Buch mit Saazer Bier, Petr Šimáček, Andreas Kalckhoff und Otokar Löbl assistieren

Zwei Jahre nach der Ermordung von mindestens 763 deutsch-böhmischen Männern, Frauen und Kindern aus dem Saazer Land im Lager Postelberg hat eine Prager Parlamentskommission diesen Vorgang untersucht. Die Protokolle der Untersuchung und andere Dokumente zum „Fall Postelberg“ wurden danach geheim gehalten und erst nach Ende des kommunistischen Regimes zugänglich. Der sudetendeutsche „Heimatkreis Saaz“ (Roth) hat diese Geschichtsquellen veröffentlicht und ergänzt durch Zeitzeugenaussagen von Überlebenden und Vertriebenen sowie durch einen Pressespiegel, der die Reaktion der tschechischen und deutschen Öffentlichkeit auf das Bekanntwerden der Geheimakten wiedergibt. Außerdem sind die deutsch-tschechischen Bemühungen um die Anbringung einer Gedenktafel für die unschuldigen Opfer von Postelberg, die im Juni 2010 erfolgreich waren, dokumentiert.

Im Saazer Hotelrestaurant „U Hada“ tauften die Saazer Bürgermeisterin, Zdeňka Hamousová, und der Postelberger Bürgermeister, Václav Ibl zusammen mit dem Vorsitzenden des Heimatkreises Saaz, Adolf Funk, das in Folie eingeschweißte Buch mit Saazer Bier. In den Reden zur Buchvorstellung wurde hervorgehoben, dass es keine Anklage gegen das tschechische Volk ist, denn die Täter sind tot und es gibt keine Kollektivschuld. Vielmehr dient es der gemeinsamen Erinnerung an vergangenes Leid, ohne die keine echte Versöhnung möglich ist. Das drückt auch der Titel des Buches aus: „Versöhnung durch Wahrheit“.

In der Prager „Akademischen Buchhandlung“ am Wenzelsplatz fand tags darauf unter Anwesenheit der Hauptstadtpresse eine neuerliche Präsentation statt. Die Buchtaufe nahm hier der stellvertretende deutsche Botschafter, Dr. Ingo von Voss, vor. Der Leitende Redakteur der Prager Tageszeitung „Mladá Fronta DNES“, Martin Komárek, moderierte die gut besuchte Veranstaltung.

Das zweisprachige Buch mit dem Titel „Versöhnung durch Wahrheit. Der Fall Postelberg 1945-2010“ hat 514 Seiten im Folioformat und ist reich bebildert. Es wurde vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Bayerischen Staatsregierung gefördert. Es kann gegen eine Spende vom „Heimatkreis Saaz“ bezogen werden (solange der Vorrat reicht). Kontakt: Adolf Funk, Am Hochgericht 8, 91126 Schwabach | Horst Bodak, Email: horst.bodack@t-online.de.

PDF-Download hier.

Buchtaufe in Saaz, Hotel U Hada:

- Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010

- Die ersten Gäste

- Der Tisch des Heimatkreises Saaz

- Tschechische Veranstaltungsgäste

- Petr Šimàček und Otokar Löbl eröffnen die Veranstaltung

- Adolf Funk und Otokar Löbl

- Ansprache Adolf Funk, Heimatkreis Saaz

- Rede Andreas Kalckhoff

- Petr Šimàček überreicht das Buch der Saazer Bürgermeisterin

- Bürgermeisterin Zdenka Hamousová

- Die Saazer Bürgermeisterin tauft das Buch

- Petr Šimàček spricht den Bürgermeister von Postelberg an

- Der Bürgermeister von Postelberg, Václav Ibl (rechts)

- Der Postelberger Bürgermeister tauft das Buch

- Adolf Funk „tauft“ das Buch mit Saazer Bier, Petr Šimáček, Andreas Kalckhoff und Otokar Löbl assistieren

- Andreas Kalckhoff signiert Buchexemplare

- Helmut Wabra im Gespräch

- Adolf Funk und Otokar Löbl mit dem ehemaligen Saaz Bürgermeister Kuneš

- Bohuslav Kuneš, Václav Ibl, Petr Šimàček

- Andreas Kalckhoff begrüßt Václav Ibl

- Der Tisch des Heimatkreises Saaz

- Bohuslav Kuneš verabschiedet sich von den deutschen Saazern

- Abschied

Buchtaufe in Prag, Akademische Buchhandlung:

- Akademische Buchhandlung am Wenzelsplatz, Cafeteria

- Gäste

- Martin Komárek sprichte

- Martin Komárek, Leitender Redakteur der Mladá Fronta DNES

- Publikum

- Otokar Löbl spricht

- Otokar Löbl, Förderverein der Stadt Saaz|Žatec e. V.

- Andreas Kalckhoff spricht, Löbl dolmetscht

- Andreas Kalckhoff, Herausgeber und Autor

- Der Stellvertretende deutsche Botschafter Dr. Ingo von Voss

- Otokar Löbl, Dr. Ingo von Voss, Journalisten

- Der Stellvertretende Botschafter „tauft“ das Buch

- Redakteur Martin Komárek

- Martin Komárek „tauft“ das Buch

- Martin Komárek, Otokar Löbl

- Prager Szenelokal „U Pinkasů“

- U Pinkasů

- U Pinkasů

- Jan Dobrovský, Andreas Kalckhoff, Petr Šimáček

- Helmut Wabra

Toman Brod spricht im Bayerischen Landtag

Der jüdisch-böhmische Historiker sprach im Bayerischen Landtag über die Böhmisch-Bayerische Geschichte

Herget-Verlag, Weßling

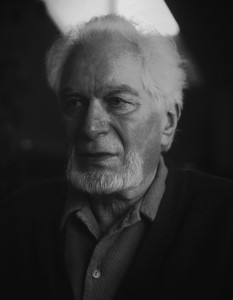

Toman Brod wurde 1929 in Prag geboren. Während der Besatzung der Tschechoslowakei und des Zweiten Weltkriegs war er drei Jahre lang in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, welches er durch Zufall überlebte, und Groß-Rosen inhaftiert. Nach dem Krieg und der Beendigung des Studiums war er als Historiker tätig und widmet sich bis heute historischen Studien. Er erkannte, daß ein ein Staat mit einem Nationalitätenmosaik nur dann langfristig Bestand haben kann, wenn ihn alle Ethnien als ihren Staat annehmen und ihre gegenseitige Gleichberechtigung anerkennen. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der nationalsozialistischen Politik und dem tschechoslowakischen Widerstand. Sein größtes Werk in den vergangenen Jahren war seine Studie über den tschechoslowakischen Weg in die sowjetische Abhängigkeit in den Jahren 1939-1948, die im Jahr 2002 vom Verlag Academia unter dem tschechischen Titel „Der Schicksalhafte Irrtum des Edvard Beneš„ veröffentlicht wurde.

Toman Brod wurde 1929 in Prag geboren. Während der Besatzung der Tschechoslowakei und des Zweiten Weltkriegs war er drei Jahre lang in den Konzentrationslagern Theresienstadt, Auschwitz-Birkenau, welches er durch Zufall überlebte, und Groß-Rosen inhaftiert. Nach dem Krieg und der Beendigung des Studiums war er als Historiker tätig und widmet sich bis heute historischen Studien. Er erkannte, daß ein ein Staat mit einem Nationalitätenmosaik nur dann langfristig Bestand haben kann, wenn ihn alle Ethnien als ihren Staat annehmen und ihre gegenseitige Gleichberechtigung anerkennen. Er beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der nationalsozialistischen Politik und dem tschechoslowakischen Widerstand. Sein größtes Werk in den vergangenen Jahren war seine Studie über den tschechoslowakischen Weg in die sowjetische Abhängigkeit in den Jahren 1939-1948, die im Jahr 2002 vom Verlag Academia unter dem tschechischen Titel „Der Schicksalhafte Irrtum des Edvard Beneš„ veröffentlicht wurde.

Nach dem 2. WK. wurde Brod Kommunist, wandelte jedoch seine Überzeugung, unterzeichnete die Charta 77 und hat so vieles Wahres und Weises zu sagen. Nicht zuletzt deshalb soll er dem deutschen Publikum nahe gebracht werden. Brods Einsatz gegen Totalitarismus, gegen die Ächtung und Verfolgung Andersgläubiger und Anderssprachiger und sein Einsatz für Menschenrechte und Verständigung innerhalb der tschechischen Gesellschaft sowie zwischen slawischsprachigen und deutschsprachigen Menschen der Böhmischen Länder ist vorbildhaft.

Zitat aus Brod’s Vortrag bei den Marienbader Gesprächen:

Wenn wir den Inhalt des Begriffs „Kollektivschuld“ untersuchen, gelangen wir zu dem Schluß, daß eigentlich nichts dergleichen existiert. Eine Schuld kann nur konkret, individuell sein, jeder Mensch kann sich nur für solche Taten verantworten, die er selbst begangen hat. Niemand kann die Verantwortung für das Vergehen eines anderen übernehmen, selbst wenn der sein Nächster oder gar Verwandter wäre.

Jene niederen Prinzipien der Kollektivschuld, zwar unsinnig, aber dennoch nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Gegenwart angewendet, sind selbstverständlich höchst verwerfliche Ideen und Praktiken, die unzähligen Angehörigen verschiedenster Gemeinschaften unermessliches Unglück, Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit, Hunderttausenden, ja Millionen unschuldiger Menschen den Tod gebracht haben. Das Prinzip der Kollektivschuld, das Menschen nur wegen ihrer Nationalität, Religion oder Rasse ächtet, ist absolut inakzeptabel für eine demokratische, humanistische Gesellschaft überall auf der Welt.

Es ist das Ziel, eine vertiefte Auseinandersetzung in Deutschland mit dem Thema – Toleranz mit ethnischen, religösen oder Sprachminderheiten in der Nachbarschaft – anzuregen. Dies ist in Deutschland wie der tschechischen Republik aktuell. Der Blick auf damals soll helfen, den auf das Heute zu schärfen.

Oder wie treffend Dr. Toman Brod festhält, ein schlechtes Gedächtnis sollte für niemanden eine Quelle für ein gutes Gewissen sein.

- Otokar Löbl, Dr. H. J. Fahn, Dr. Toman Brod

- Im Bayerischen Landtag

- Publikum

- Otokar Löbl, Dr. H. J. Fahn

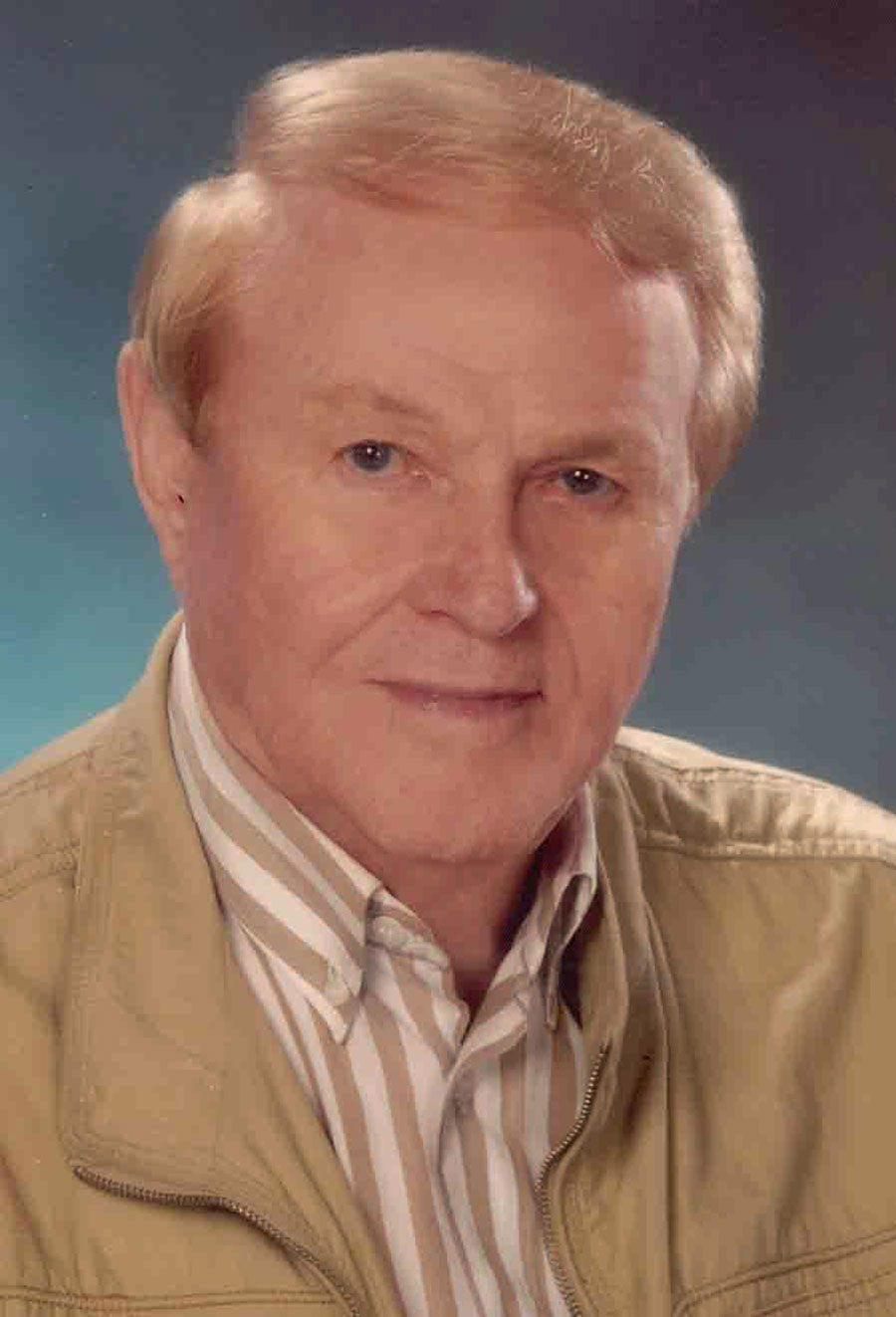

Wir trauern um Pepi Hasenöhrl (1922-2012)

Der Förderverein der Stadt Saaz|Žatec trauert um seinen langjährigen Stellvertretenden Vorsitzenden, den jüngst verstorbenen Dipl. Ing. Josef-Hans („Pepi“) Hasenöhrl aus Frankfurt am Main. Sein entschiedenes Engagement für den „Saazer Weg“ der Verständigung mit Tschechen und Slowaken unter dem Motto „Versöhnung durch Wahrheit“ bleibt unvergessen. Dabei hat er die Arbeit des Vereins mit großzügigen Spenden unterstützt und viele gemeinsame Projekte und Begegnungen von Deutschböhmen und Tschechen im Geiste historischer Wahrheit, völkerverbindender Versöhnung und zukunftsorientierter Zusammenarbeit ermöglicht. Als gutem Katholiken, als der er sich verstand, rufen wir ihm nach: requiescam in pacem – Ruhe in Frieden, lieber Peppi!

Der Förderverein der Stadt Saaz|Žatec trauert um seinen langjährigen Stellvertretenden Vorsitzenden, den jüngst verstorbenen Dipl. Ing. Josef-Hans („Pepi“) Hasenöhrl aus Frankfurt am Main. Sein entschiedenes Engagement für den „Saazer Weg“ der Verständigung mit Tschechen und Slowaken unter dem Motto „Versöhnung durch Wahrheit“ bleibt unvergessen. Dabei hat er die Arbeit des Vereins mit großzügigen Spenden unterstützt und viele gemeinsame Projekte und Begegnungen von Deutschböhmen und Tschechen im Geiste historischer Wahrheit, völkerverbindender Versöhnung und zukunftsorientierter Zusammenarbeit ermöglicht. Als gutem Katholiken, als der er sich verstand, rufen wir ihm nach: requiescam in pacem – Ruhe in Frieden, lieber Peppi!

Josef Hasenöhrl wurde 1928 in Podersam geboren. Seine Mutter war Saazerin. Der Vater, Stellwerkswächter bei der Eisenbahn, starb bereits 1942. Als Siebzehnjähriger erlebte er den Nachkriegsterror gegen die Deutschen in seiner böhmischen Heimatstadt, mußte Zwangsarbeit leisten und wurde ab 1948 zusammen mit seiner Mutter im Uranbergwerk St. Joachimsthal eingesetzt. Nach zwölfjähriger Schachtarbeit, zuletzt in Přibram, kam er endlich frei. Mittlerweile im Besitz der tschechischen Staatsbürgerschaft, studierte er Ingenieurswissenschaft und brachte es danach bis zum Firmenleiter. 1973 verließ es trotzdem das Land und schaffte in Deutschland eine zweite Karriere, die ihn zum wohlhabenden Mann machte.

Was uns in Erinnerung bleibt, ist nicht zuletzt sein fröhliches Wesen, seine Lebenslust und Großzügigkeit und die unerschöpfliche Erzählfreude, mit der er kein Detail seines erlebnisreichen Lebens ausließ. Trotz seiner schweren Jugend und seinen teilweise negativen Erfahrungen mit den tschechischen Landleuten verharrte er nicht in Zorn und Bitterkeit, zeigte sich nicht rachsüchtig, sondern versöhnlich und großmütig. Gleichwohl bestand er auf der Aufklärung von Nachkriegsverbrechen und suchte unter Einsatz erheblicher finanzieller Eigenmittel nach einem Massengrab in Podersam, von dessen Existenz er wusste. Trotz Luftbildfotografie hat er es leider nicht gefunden. Den ermordeten Nachbarn aus Podersam hätte er gerne eine ordentliche Begräbnisstätte verschafft.

- Hasenöhrl mit Saazer Freunden

- Hasenöhrl in einer Sitzung des Fördervereins (September 203)

- Petr Šimáček, Otokar Löbl, Josef Hasenöhrl

- Otokar Löbl, Josef Hasenöhrl, Andreas Kalckhoff (September 2005)