Manuel Rommel

Am vergangenen Montag wurde im Haus der nationalen Minderheiten in Prag eine Ausstellung über das bedeutende deutschsprachige Werk von Johannes von Saaz eröffnet.

Auch mehr als 600 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung übt das deutsche Prosawerk „Der Ackermann und der Tod“ (oder auch „Der Ackermann aus Böhmen“) aus den Federn des Saazer Stadtschreibers und Notars Johannes von Saaz (heute Žatec) eine große Faszination aus. Es gilt als frühes Werk des Frühhumanismus und nicht zuletzt als wichtiges Zeugnis der deutschen Sprache und Kultur in den böhmischen Ländern. Mit dem Aufkommen des Druckwesens gehört der „Ackermann und der Tod“ zu einem der ersten großen Erfolge der „Schwarzen Kunst“. Zudem war es eines der ersten Werke auf Deutsch, das mit Holzschnitten versehen war.

Vernissage in Prag

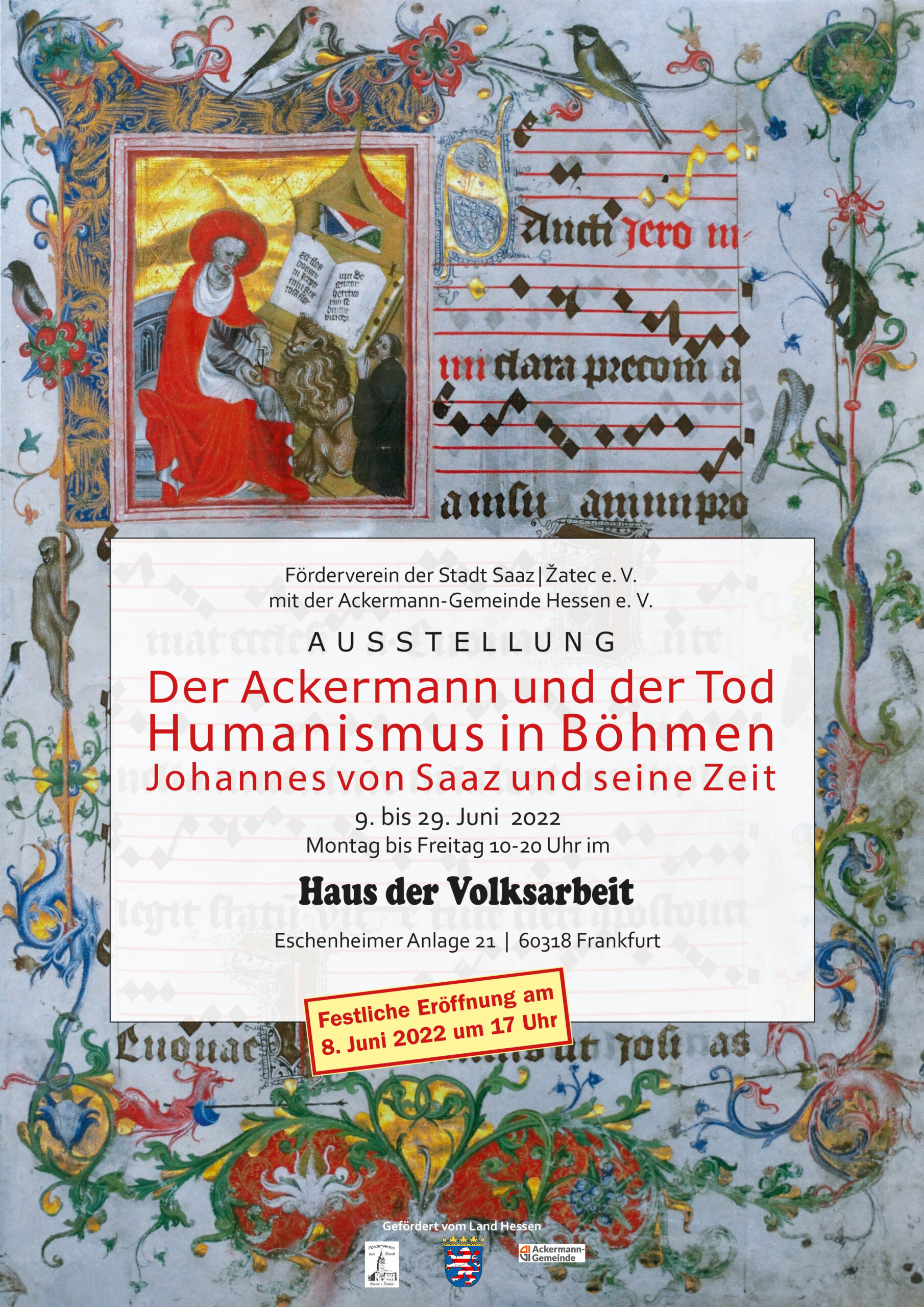

Eingehend beschäftigt sich mit dem Werk und seinem Verfasser sowie mit der Zeit, in der dieser lebte, die zweisprachige, deutsch-tschechische Ausstellung des Fördervereins der Stadt Saaz (in Zusammenarbeit mit der Ackermann-Gemeinde Hessen). Sie trägt den Titel „Der Ackermann und der Tod: Humanismus in Böhmen“ sowie im Untertitel „Johannes von Saaz und seine Zeit“ und wurde ausgearbeitet von Andreas Kalckhoff unter der Mitarbeit von Otokar Löbl, Vorsitzender des Fördervereins der Stadt Saaz, und Petr Šimaček vom Verein „Rodáci Žatec“. Aktuell befindet sich die Ausstellung auf Wanderschaft durch Deutschland und Tschechien. So war sie unter anderem schon in Frankfurt am Main, Schmochtitz bei Bautzen, in Saaz und Podersam (Podbořany) zu sehen. Die Landesversammlung der deutschen Vereine in der Tschechischen Republik holte die Ausstellung nun auch nach Prag. Am 6. Februar wurde sie dort im Haus der nationalen Minderheiten unter Anwesenheit von Otokar Löbl und Petr Šimaček eröffnet.

„Uns – der deutschen Minderheit in der Tschechischen Republik – ist die deutsche Sprache und Literatur ein wichtiges Anliegen. Deshalb ist uns die Ausstellung mit ihren Themen auch sehr nah“, erklärte Martin Herbert Dzingel, Präsident der Landesversammlung, zur Begrüßung.

„Die Vergangenheit ist nicht nur das, was vergangen ist, sondern auch das, was dem Menschen im Bewusstsein bleibt“, begann Otokar Löbl in einer kurzen Ansprache während der Vernissage. Deshalb sei es nötig, auch weiter an die Geschichte zu erinnern, was auch die Motivation für die Ausstellung gewesen sei. Im Andenken an den im vergangenen August verstorbenen Historiker Andreas Kalckhoff, auf den die Ausstellung im Wesentlichen zurückgeht und der auch Pressesprecher des Fördervereins der Stadt Saaz war, wurde während der Vernissage in Prag eine Schweigeminute eingelegt.

Anschließend gab Ilyas Zivana, ifa-Kulturmanager bei der Landesversammlung, einen kurzen Überblick über das Werk und seinen Autor, bevor die Gäste sich selbst einen Eindruck von der Ausstellung verschaffen konnten.

Werk des Frühhumanismus

Bei seinem „Ackermann-Büchlein“ wie Johannes von Saaz sein Werk selbst bezeichnete, handelt es sich um ein Streitgespräch zwischen dem Ackermann, der um seine Frau trauert, und dem Tod, den der Ackermann mit seinem Verlust vor Gott anklagt. Insgesamt besteht das Buch aus 34 Kapiteln: Die ungeraden Kapitel beinhalten die Anklage des Ackermanns, in den geraden Kapiteln antwortet der Tod. Gegen die Emotionen des Ackermanns setzt dieser Logik, aber auch Zynismus ein. Schließlich tritt Gott in Kapitel 33 auf und erkennt das Recht des Ackermanns, sein Leid zu klagen, an. Gleichzeitig dürfe der Teufel aber auch die Erkenntnis aussprechen, dass alles Leben einmal sterben müsse. Dem Ackermann gebühre die Ehre, dem Tod aber der Sieg. Im letzten Kapitel folgt ein hymnisches Gebet des Ackermanns für die Seele seiner verstorbenen Frau und eine Lobpreisung Gottes.

Der frühhumanistische Gedanke des Werks zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass Johannes von Saaz entgegen der im Spätmittelalter verbreiteten theologischen Lehre den Menschen und sein Leben im Diesseits in den Mittelpunkt rückt. Wie andere Humanisten propagierte er ein neues Verständnis vom Menschen und seiner Würde in Freiheit von kirchlichen Bindungen. Ungewöhnlich für seine Zeit war nicht zuletzt auch die Darstellung der Ehe als eine Liebesgemeinschaft.

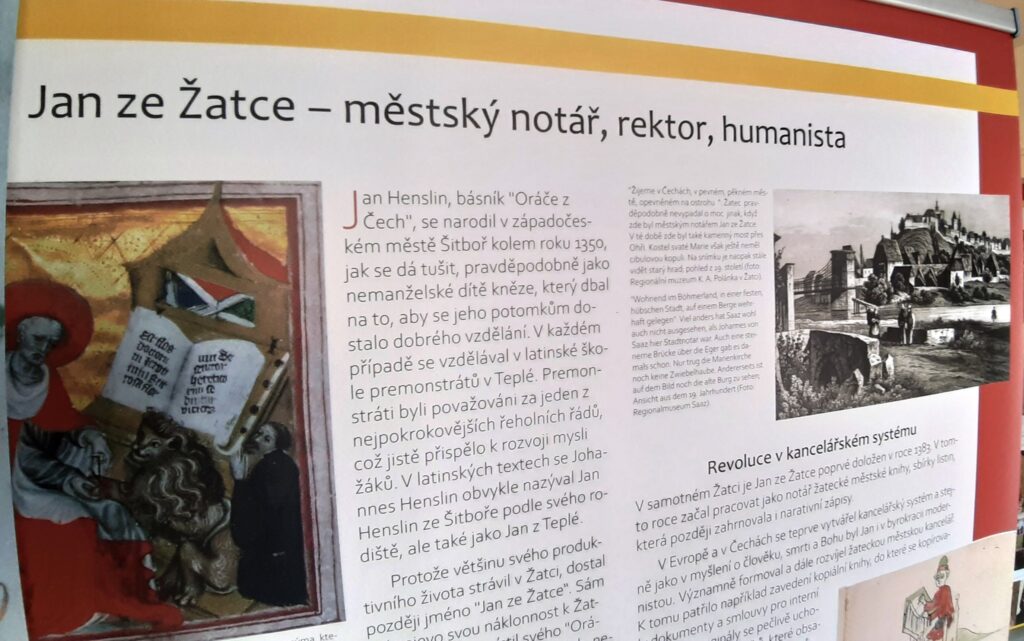

Der Notar aus Saaz

Johannes Henslins wurde um 1350 in Schüttwa (Šitboř) geboren, vermutlich als uneheliches Kind eines Pfarrers, der dafür sorgte, dass sein Sohn eine gute Ausbildung genoss. Möglicherweise besuchte er die Klosterschule in Tepl (Teplá), weshalb er auch „Johannes von Tepl“ genannt wird. Sicher ist, dass er eine höhere Ausbildung genossen haben muss. Vermutet wird, dass er Juristerei studierte und die Würde eines Magisters erlangte. Wo Johannes studierte, konnte allerdings nicht sicher belegt werden. Spätestens ab 1378 wirkte er als „Notar“, ab 1383 ist er in Saaz verbürgt, wo er einen Großteil seines Lebens verbrachte, was ihm auch den Beinamen „von Saaz“ einbrachte. Neben seiner Tätigkeit als Notar, womit Johannes eindeutig zur Stadtelite gehörte, war er auch Leiter der örtlichen Lateinschule. Ab 1411 lebte er als Pronotar in der Prager Neustadt. 1413 erkrankte er und starb im darauffolgenden Jahr.

Die Ausstellung im Haus der nationalen Minderheiten in Prag ist noch zu sehen bis 28. Februar 2023. Begleitend zur Ausstellung erschien auch ein künstlerischer Katalog. Mehr unter www.ackermann-tod.de

EIN LEBEN FÜR SCHÖNHEIT UND WÜRDE

Nachruf auf einen bewundernswerten Menschen, Historiker, Familienvater, Freund und Pressesprecher des Fördervereines der Stadt Saaz, Žatec e.V.: PhDr. Andreas Kalckhoff 1944-2022

Andreas Kalckhoff ist kurz vor dem Ende des zweiten Weltkrieges in der königlichen Stadt Saaz in Böhmen (heute Žatec in der Tschechischen Republik) am 18. August 1944 im Kreiskrankenhaus zu Welt gekommen.

Seine Mutter Getrud stammt aus der angesehenen Familie Saazer Borstendörfer. Als junge Frau arbeitete sie in Berlin als Sekretärin. Hier lernte sie den Vater von Andreas, Gerhard Kalckhoff, kennen. Er studierte Physik bei Einstein und Planck in Berlin und ging etwa 1930 zu der Fa. Siemens, wo auch sein Vater als Ingenieur beschäftigt war. Er forschte über Radar, sodass er wegen dieser Forschung nicht als Soldat eingezogen wurde. 1941 haben sie geheiratet.

Wegen der Bombenangriffe in Berlin entschloss sich seine Mutter, während der Schwangerschaft zu ihren Eltern nach Saaz zu übersiedeln, wo es ruhiger war. Der Vater kam wegen seiner Arbeit bei Siemens nicht mit. Der Großvater Gustav Borstendörfer war kein Aktivist und kein Widerstandskämpfer, aber gleichwohl ein überzeugter Sozialdemokrat und Antifaschist. Doch seine politische Haltung schützte ihn Anfang Juni 1945 nicht davor, mit den anderen Männern und Jugendlichen aus Saaz nach Postelberg verschleppt zu werden. Sie schützte ihn, nachdem er die fürchterliche Zeit im Lager überlebt hatte, auch nicht vor der Vertreibung aus der böhmischen Heimat seiner Mütter und Väter. Sie schützte ihn nicht vor dem Verlust seines hart erarbeiteten Eigentums und Vermögens.

Gertrud floh im August 1945 mit Andreas und ihrer Mutter nach Berlin. Nach Kriegsende verlegte die Fa. Siemens ihren Sitz nach München, wo Gerhard arbeitete., so dass die ganze Familie jetzt in München lebte. Sein Großvater Gustav kam mit seiner Familie in einem kleinen Ort bei Regensburg unter, wo er siebzigjährig starb. Er vermisste nach der Vertreibung nicht das deutsche Sudetenland – er vermisste Saaz. Seine Heimat. Hier muss von ihm ein Funke zu seinem Enkel Andreas übergesprungen sein.

Kalckhoff wuchs in München auf und studierte dort bayerische Geschichte, mittelalterliche Geschichte und Politische Wissenschaft. 1976 wurde er bei Karl Bosl über Nationalismus im Spätmittelalter promoviert. Er war Autor von mehreren wissenschaftlichen Büchern, Richard der III, Karl der Große und vielen Publikationen.

Von 1977 bis 1978 war er Redakteur beim Geschichtsmagazin „Damals“ in Gießen, 1978 bis 1980 wissenschaftlicher Angestellter der Universität Stuttgart bei August Nitschke im Institut für Sozialforschung, Abteilung „Historische Verhaltensforschung“. Seit 1980 lebte er als freier Publizist, Genealoge und Heraldiker in Stuttgart.

Ich lernte Andreas im Jahre 2002 kennen, wir fuhren nach Saaz und in einer gemütlichen Runde mit den Vorsitzenden des tschechischen Saazer Vereins, Petr Šimaček,planten wir das 1000-jährige Jubiläum der Stadt Saaz. Zu dieser Feier, die auch in Prager Senat stattfand, trug Andreas einen Vortrag über den Ackermann aus Böhmen vor. Der Johannes von Saaz, Autor dieses Werkes wurde von da an zu dem roten Faden unserer Zusammenarbeit.

Im Jahre 2013 gründeten wir zusammen einen Förderverein der Stadt Saaz e.V. in Schwabach/Mittelfranken, in dem Andreas der Schriftführer und Pressesprecher wurde. Als Historiker war er nicht nur fachlich eine Hilfe, sondern seine Begeisterung und Liebe zu seiner Geburtsstadt wurde fast zu einer Sucht und Credo. Er wurde auch Webmaster unserer Homepage, www.saaz.info bei der auch sein Sohn Tilman behilflich war und verfasste unzählige Artikel, in denen er unsere Aktivitäten dokumentierte.

Mit seiner Sachlichkeit bei der Behandlung der Vertreibung der Deutschen aus Saaz, dessen Opfer er ja mit zwei Jahren 1946 war, konnten wir sehr viel Versöhnungsarbeit zwischen den Deutschen und Tschechen leisten. Es gelang uns eine Aufstellung und Enthüllung eine Gedenkplatte für das Postelberger Massaker von Juni 1945 am Friedhof in Postelberg 2010 zu erreichen. Über dieses Ereignis berichtete am 3. Juni 2010 sogar die Tagesschau in den Hauptnachrichten.

2013 wurde sein Buch, „Versöhnung durch Wahrheit“ über das Postelberger Massaker in Saaz vorgestellt. In den zwei Jahren bis zu Fertigstellung des Buches, an dem ich beteiligt war, hatten wir zwei schwere Kämpfe durchzustehen, aber dadurch ist unsere Freundschaft noch enger geworden.

Unser Traum war die Errichtung eines Museums des Johannes von Saaz, dazu ist es leider nicht gekommen. Aber wir haben viele Ausstellungen und Publikationen zusammen geschaffen. Davon nenne ich nur die „Vertreibung der Deutschen aus Nordböhmen 1945“ und „Die Juden von Saaz“. Alle wurden auch digital verarbeitet und sind im Internet zugänglich.

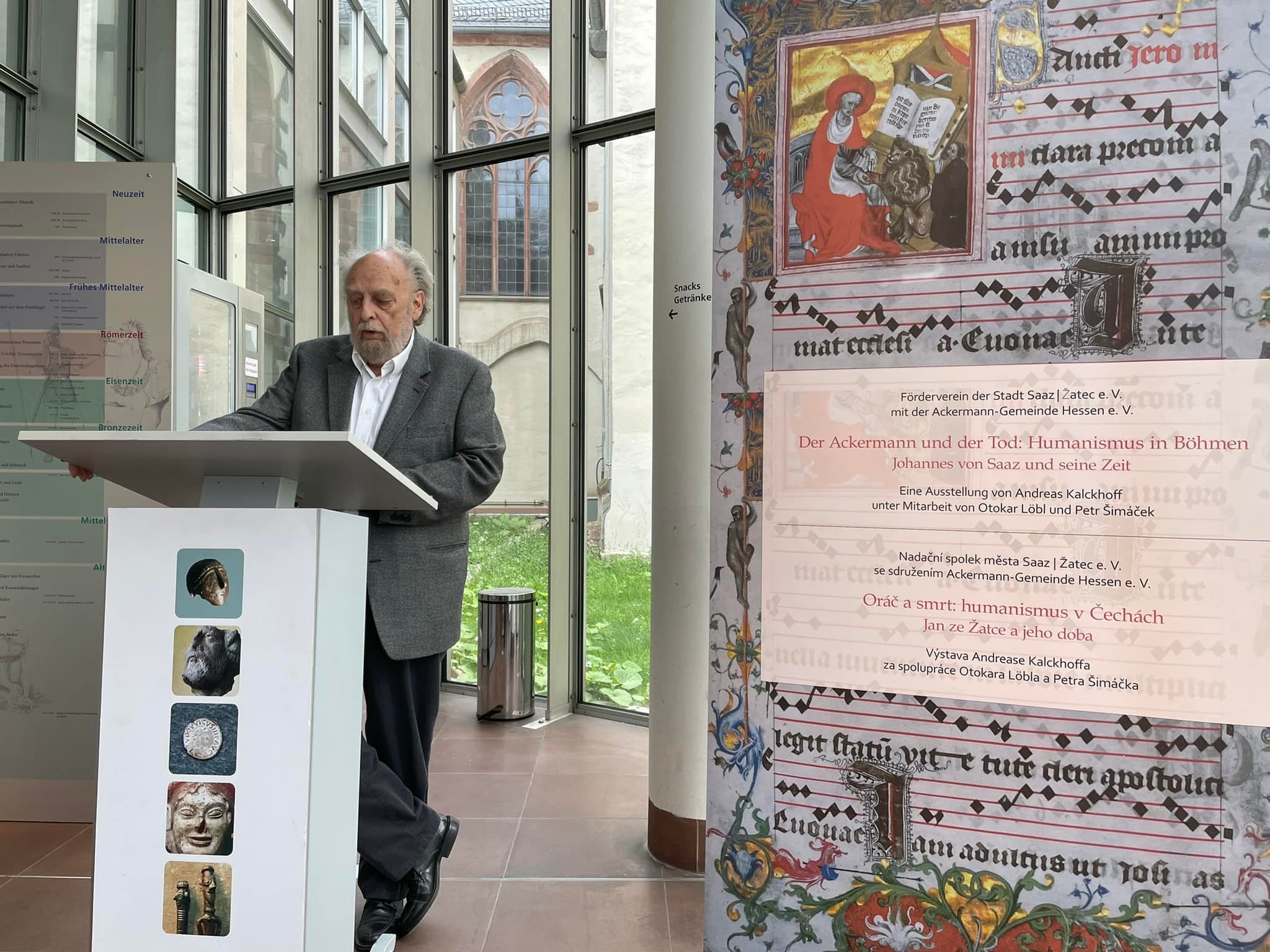

Sein Meisterwerk schuf er noch kurz vor seinen Tod. Die zweisprachige Ausstellung „Der Ackermann und der Tod“ An der Vernissage im Mai 2022 in Historischen Museum Frankfurt am Main konnte er noch teilnehmen mit der Hilfe seine liebevollen Frau Anne, da war er schon schwer von seiner Krankheit gezeichnet Auch vollendete er noch einen hochwertigen künstlerischen Katalog zu dieser Ausstellung. Auch dieses Werk wird demnächst voll im Internet zugänglich sein auf der Webseite www.ackermann-tod.de

Ich könnte hier noch viele Seiten schreiben von unseren Reisen nach Saaz und gemeinsamen Veranstaltungen, an denen wir zusammen teilgenommen haben. Von Feiern und wilden Abenden auch zusammen mit unseren Herzensfreund Petr Šimáček in Saaz/Žatec. Das Schreiben darüber fällt mir schwer. Ich und viele Freunde in Saaz vermissen dich Aber wir werden deine Gedanken, Träume und Taten weiter mit Leben füllen und erhalten. Lieber Andreas, wir danken Dir.

Er verließ uns und verabschiedete sich würdevoll, am 14. 8. 2022 in Stuttgart im Kreis seiner Familie, vier Tage vor seinen 78 Geburtstag.

Otokar Löbl und Petr Šimáček, deine treuen Freunde

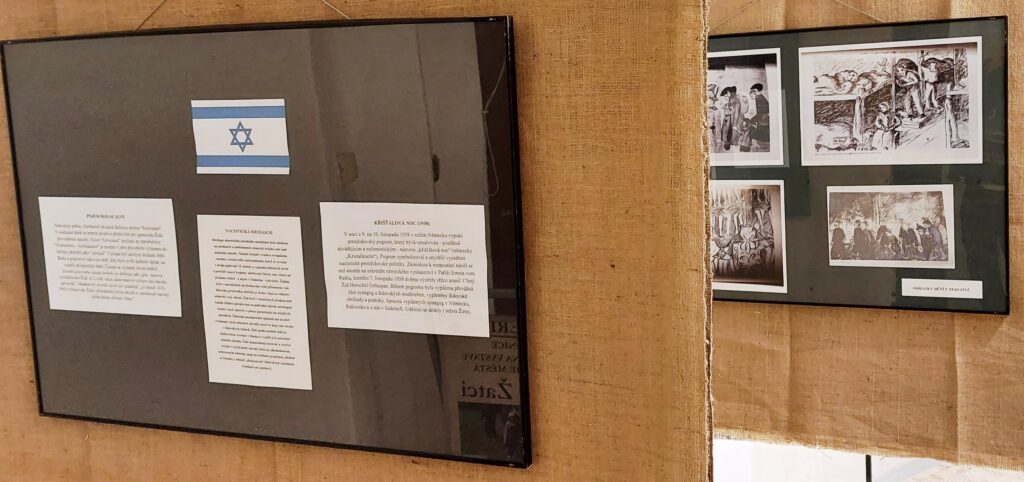

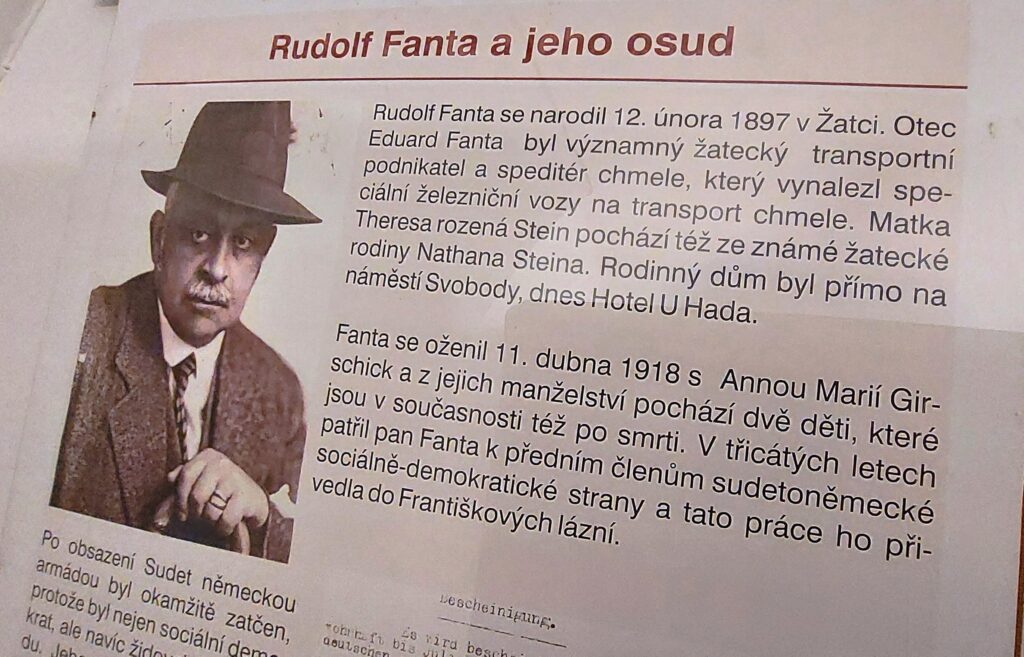

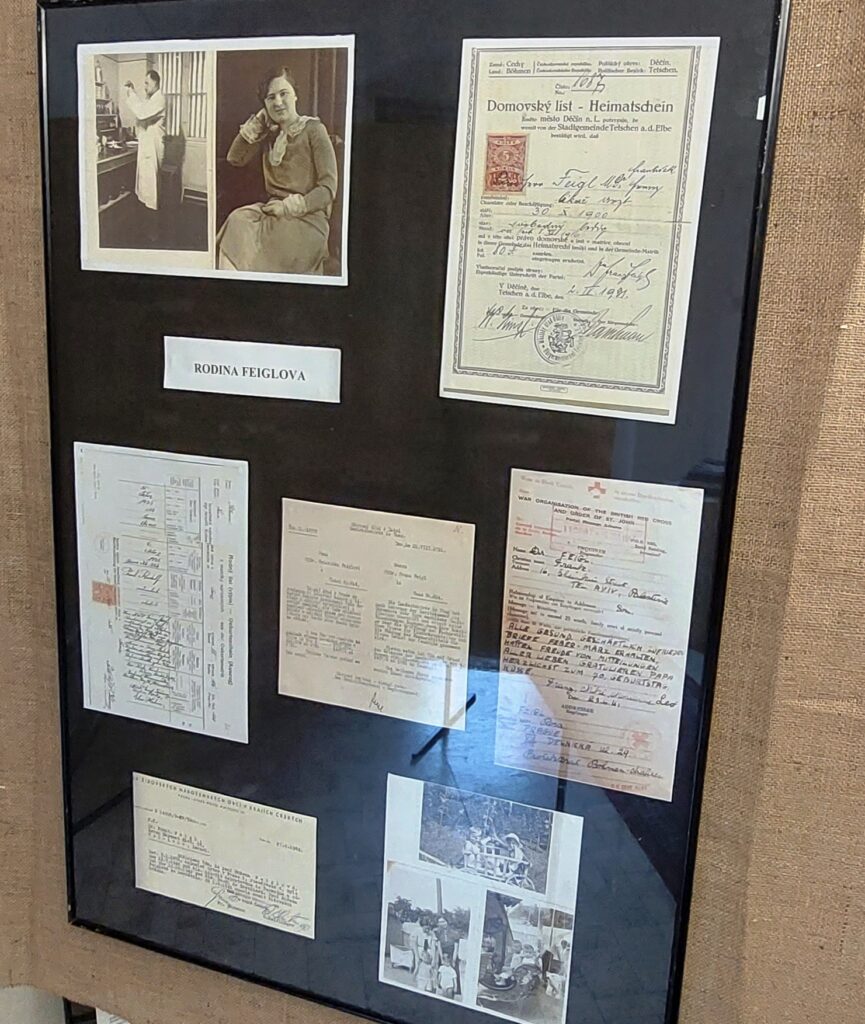

ERINNERUNG AN DIE EREIGNISSE DER „KRISTALLNACHT“ IN ŽATEC – SAAZ

Samstag, den 12. November 2022, fand in der Galerie am Rathaus in Saaz | Žatec, die vom Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec betrieben wird, die Eröffnung einer Ausstellung mit Dokumenten und Fotografien über das Schicksal einiger Familien der Juden von Žatec und das Gedenken an die Ereignisse von 1938, die sogenannte „Kristallnacht“, statt. Unter den 40 Gästen waren unter anderem der Bürgermeister von Žatec Radim Laibl, die stellvertretende Bürgermeisterin Jaroslava Veselá, Stadtrat Petr Antoni, Stadträtin Zdeňka Hamousová, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde von Teplice Michael Lichtenstein und der Vorsitzende der Prager Jazz-Sektion Karel Srp. Otokar Löbl, ein Vertreter des Fördervereines der Stadt Saaz | von Žatec, er berichtete über die erste Erwähnung der Existenz einer jüdischen Gemeinde in Žatec auf das Jahr 1350 zurückgeht. Bei der Volkszählung von 1930 betrug die Zahl der Juden in Žatec 944, was mehr als 5 % der Bevölkerung entsprach. Die jüdischen Hopfenhändler, ihre Ausstellungsgebäude und Hopfenlager trugen in hohem Maße zum Aufblühen von Žatec bei. Dann, in der Chronologie der Geschichte, kamen die Ereignisse des antijüdischen Pogroms vom 9. und 10. November 1938 in Deutschland und auch im Sudetenland. „Während des Pogroms wurden über hundert Menschen getötet, jüdische Gebäude, vor allem Geschäfte, zerstört und über 1.300 jüdische Gebetshäuser und Synagogen in Brand gesetzt. Bei diesen Ereignissen wurde auch das Innere der Synagoge in Žatec verbrannt. Die örtliche Feuerwehr griff ein und löschte das Feuer. Heute ist die Synagoge dank des Eigentümers Daniel Černý rekonstruiert und wird im nächsten Jahr wieder eröffnet“, sagte Michael Lichtenstein in seiner Rede, in der er die Aktivitäten des Vereins der Einwohner von Saaz hervorhob. Bei dem Treffen kamen auch die Erinnerungen von Peter Klepsch zur Sprache, einem gebürtigen Saazer, der heute in Deutschland lebt und Zeitzeuge der „Kristallnacht“ ist. Die Besucher der Galerie waren fasziniert von den Tafeln mit den Geschichten der Juden von Žatec und dem interessanten, detaillierten Schicksal der Familie von Dan Feigl, dessen Vater der erste Kinderarzt in Žatec war. Die gesamte 17-köpfige Familie Feigl war vor kurzem in der Stadt, und die in dieser Ausstellung gezeigten Dokumentarfotos wurden während ihres Besuchs aufgenommen. „In den Schulen wird nicht viel über das jüdische Schicksal gelehrt, so dass die jungen Menschen von heute nichts über diese Geschichte wissen, die seit fast sieben Hundert Jahren zu unserem Gebiet gehört. Mit der Ausstellung und dem Gedenken an die Kristallnacht und den Holocaust wollen wir diese weißen Flecken der Geschichte vor allem für die junge Generation beleuchten“, erklärte Petr Šimáček. Die Ausstellung läuft bis zum 30. November und ist jeden Samstag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Impressionen der Vernissage in Saaz

Die Vernissage der Ausstellung „Der Ackermann und der Tod“ in Saaz in der „Galerie am Rathaus“ am 10. September 2022 um 17:00, begann mit eine Gedenkrede der beiden Vorsitzenden, Otokar Löbl und Petr Šimáček der beiden Saazer Vereine, über den Verlust von Dr. Andreas Kalckhoff, der uns nach der Fertigstellung seines Werkes, der Ausstellung verlassen hat. Es hatte auch viele Freunde unter Besuchern der Vernissage. Auch die Bürgermeisterin der Stadt Saaz würdigte nicht nur seine Ausstellung, sondern auch seine jahrelangen Aktivitäten für die Stadt.

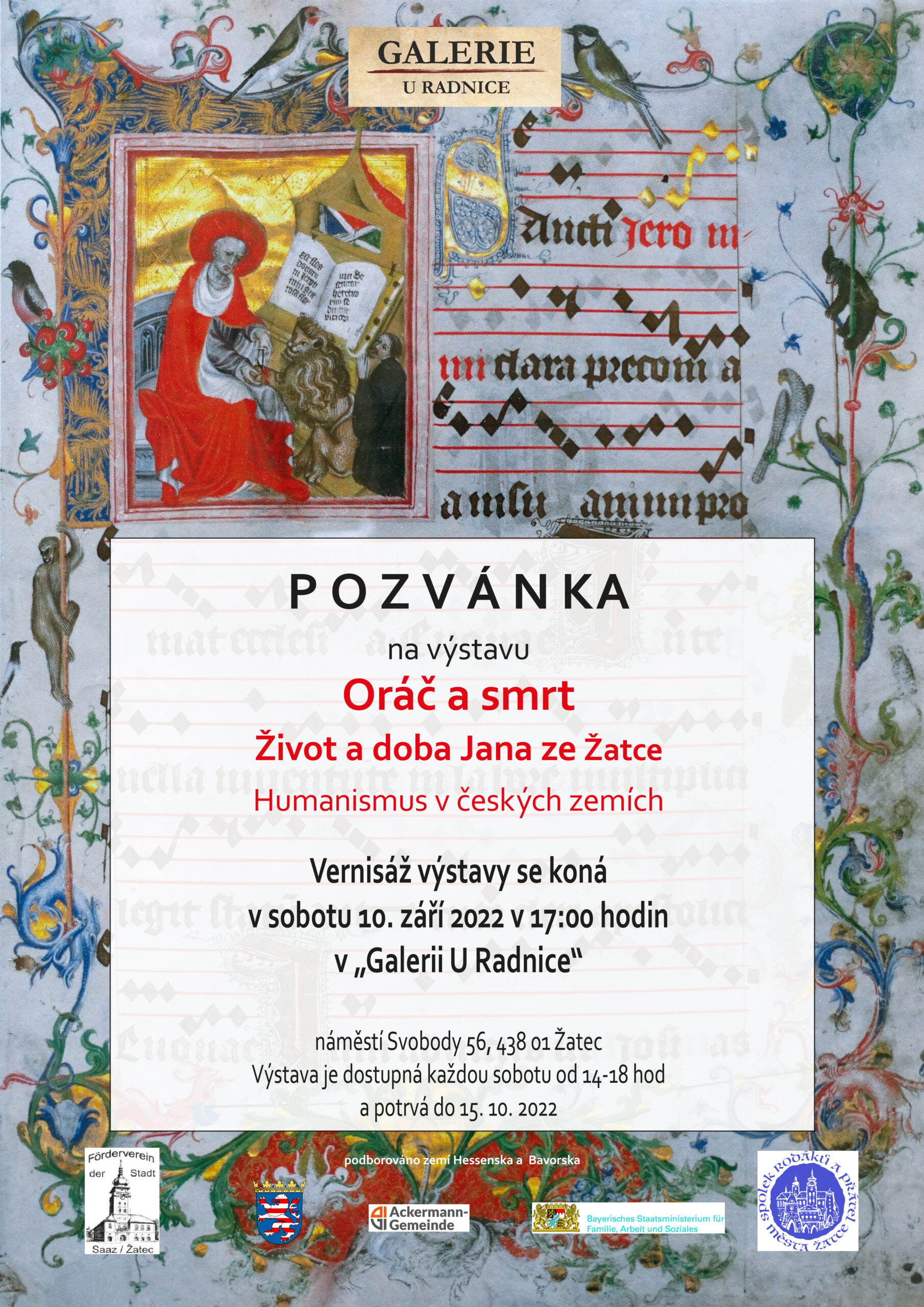

Einladung zu Vernissage nach Saaz

hiermit laden wir sie herzlichst zu der Vernissage der Ausstellung „Der Ackermann und der Tod“ nach Saaz / Žatec in die Tschechischer Republik ein.

Die Vernissage finde am 10. September 2022 um 17:00 in unserer Galerie am Rathaus in Saaz /Žatec am Marktplatz, náměstí Svobody 56, statt. Die Ausstellung ist bis zum 15. Oktober zu sehen.

mehr Informationen auf www.ackermann-tod.de

Vernissage der Ausstellung

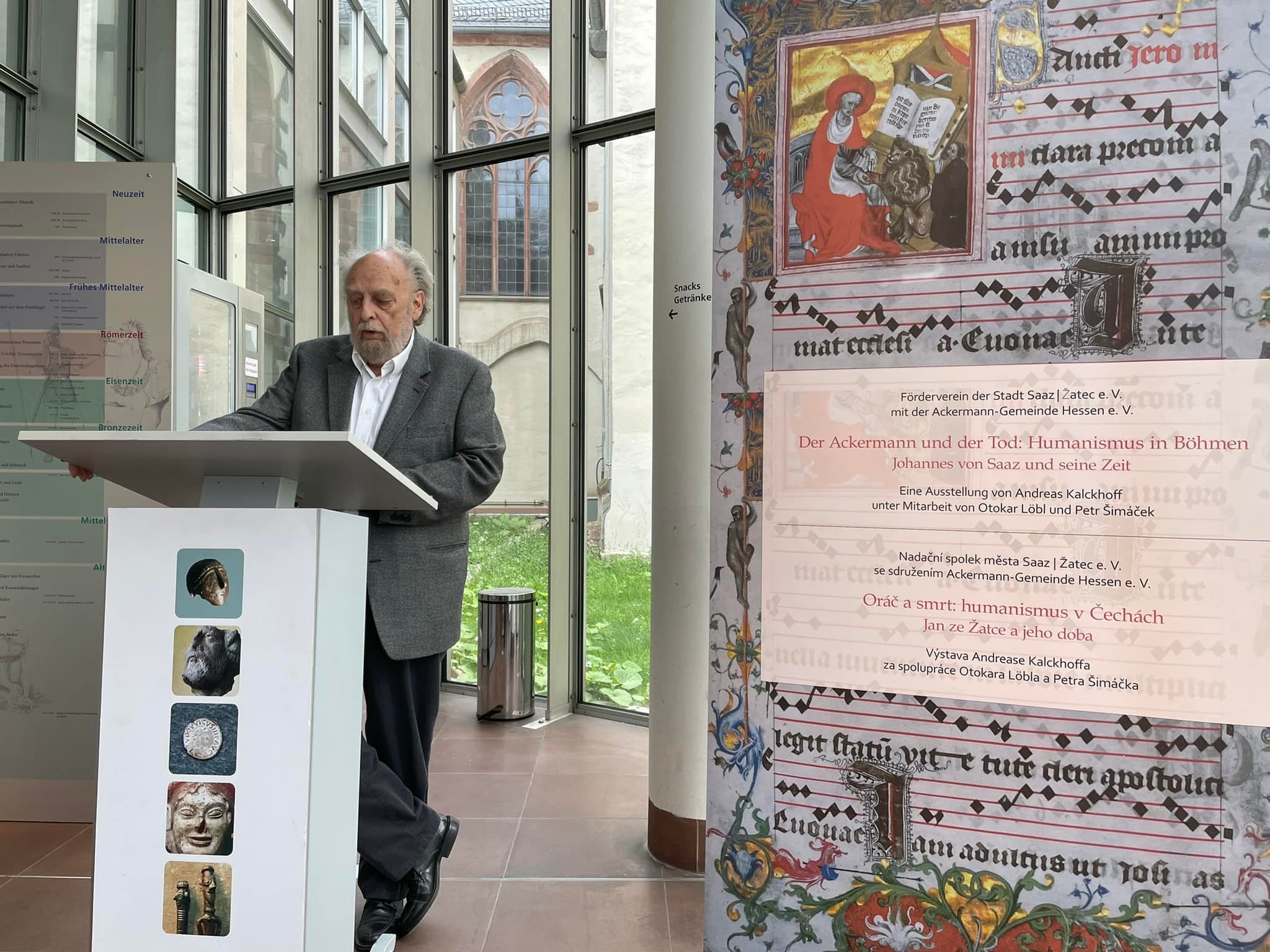

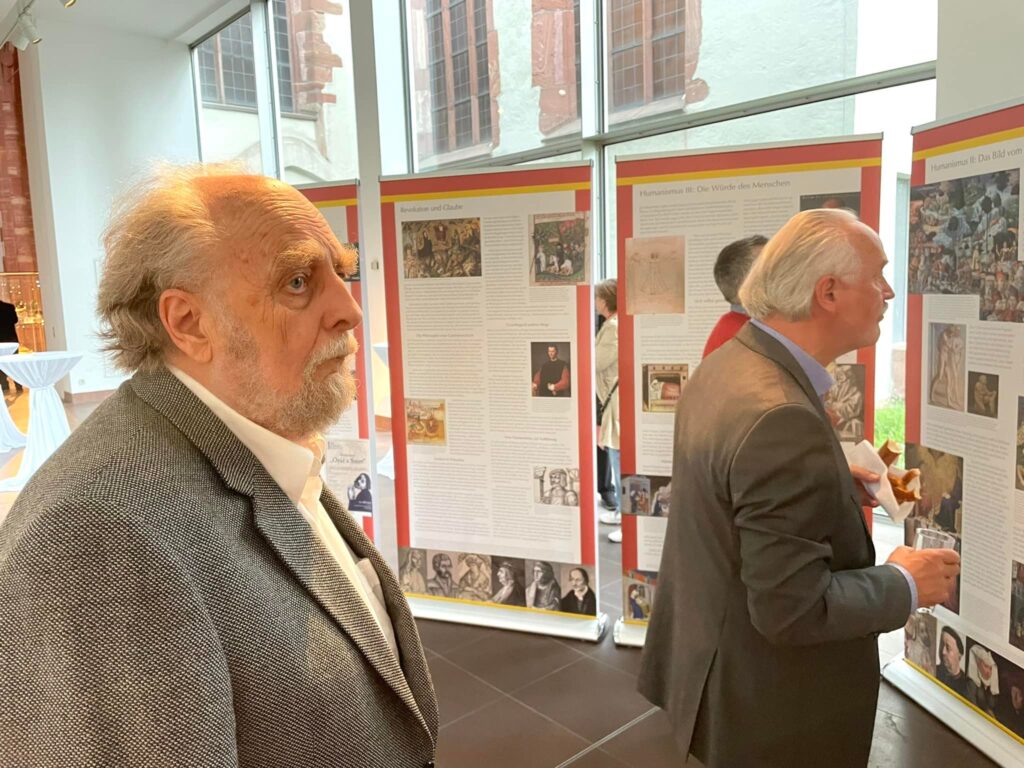

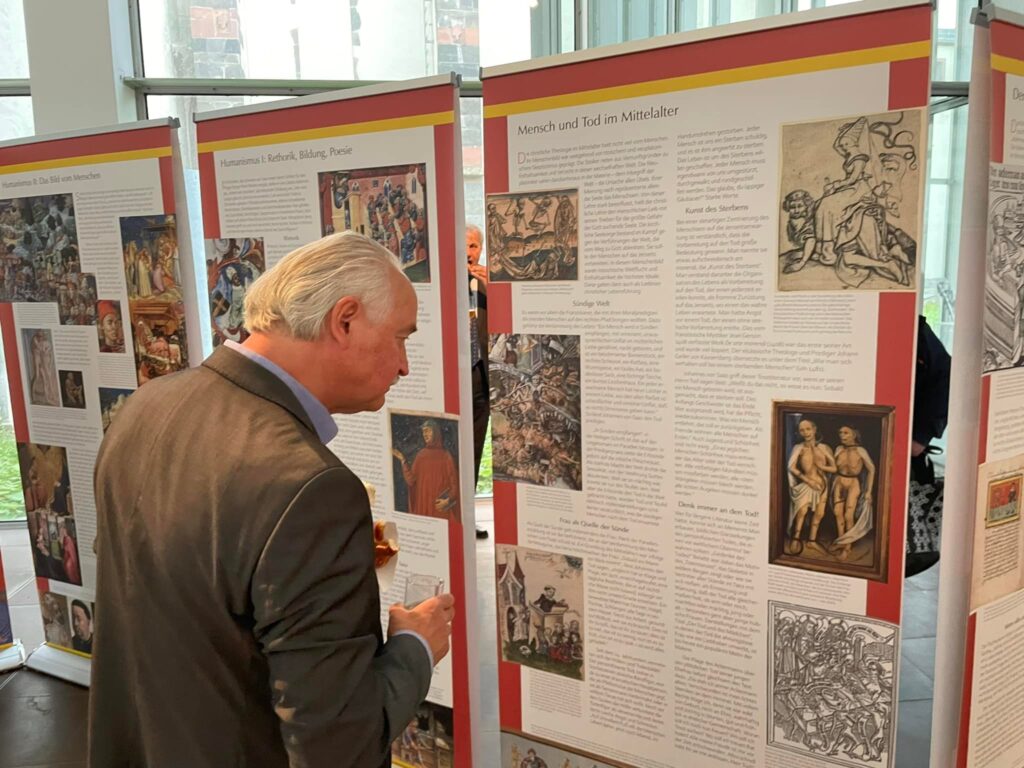

ACKERMANN UND DER TOD die Vernissage der Ausstellung über das Leben und Werk von den Saazer Stadtnotar des berühmten Werkes „Der Ackermann aus Böhmen“, am 4. Mai 2022 im Foyer des Archäologischen Museum in Frankfurt am Main. Nach der Begrüßung durch den Direktor Dr. Wolfgang David, erfolgte eine Vorstellung der Ackermann Gemeinde von den Vorsitzenden Peter Hoffmann. Es folgte ein Grußwort der hessischen Regierung von der Beauftragten Frau Ziegler-Raschdorf. Der Kurator der Ausstellung und Vorsitzender des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec Otokar Löbl führte die Besucher in das Thema ein und berichtete über die Entstehung der Ausstellung

Impressionen der Vernissage

Der Ackermann und der Tod

Wir laden ein zur der Vernissage im Hause der Volksarbeit in Frankfurt am Main