Chanukka in Prag. Auf Einladung des Botschafters des Staates Israel in Prag Herrn Amir Weissbrod, hat der Vorsitzende des Förderverein Saaz Otokar Löbl aus Frankfurt und der Vorsitzender der Landsleute von Žatec Petr Šimáček aus Prag an der festlichen Chanukka-Feier am 15. Januar 2026 in Prag teilgenommen.

Die offizielle Residenz des israelischen Botschafters in Prag befindet sich in einer historischen Villa im Stadtteil Bubeneč.

Im Mittelpunkt der Feier stand das Entzünden der Chanukkia, des neunarmigen Leuchters, der an das Wunder des Lichterwunders im Tempel von Jerusalem erinnert.

Die Gäste genossen typische Chanukka-Speisen wie Latkes (Kartoffelpuffer) und Sufganiyot (gefüllte Krapfen), die an die Ölgeschichte erinnern, sowie Humus und andere israelische Spezialitäten, es fehlte auch nicht israelischer Wein.

Die Feier bot nicht nur eine Gelegenheit, die jüdischen Wurzeln und Bräuche zu pflegen, sondern auch den interkulturellen Austausch zu fördern. Viele Besucher nutzten die Chance, mehr über die Bedeutung von Chanukka zu erfahren und die Gemeinschaft in Prag zu erleben.

Besonders wertvoll war die Möglichkeit, in diesem offiziellen Rahmen Menschen aus verschiedenen Bereichen kennenzulernen – von Diplomatie über Kultur, wie den Botschafter der Bundesrepublik Deutschland Herr Dr. Peter Reuss, den Botschafter der USA, Herrn Nicholas Merrick und weitere Mitglieder des diplomatischen Chors in Prag, bis hin zu engagierten Mitgliedern der Gemeinde. Die Chanukka-Feier wurde so zu einem Ort des Dialogs und der Vernetzung, der weit über das reine Fest hinauswirkte.

Insgesamt war die Chanukka-Feier in Prag ein gelungenes Fest des Lichts, das Hoffnung und Zusammenhalt in der winterlichen Jahreszeit symbolisierte.

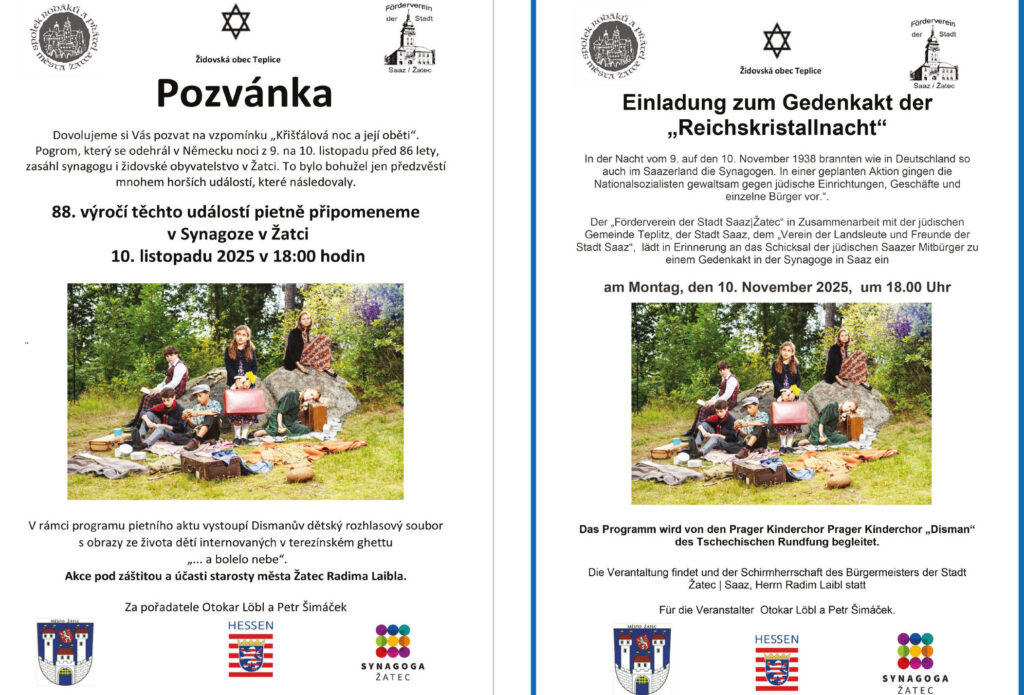

Gedenken an den Pogrom 1938 in Saaz

Der Pogrom, der in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Deutschland und im Gebiet der Sudeten stattfand, forderte über hundert Menschenleben, etwa 30.000 Juden wurden in Konzentrationslager verschleppt, und mehr als 1300 Synagogen und Bethäuser wurden zerstört oder in Brand gesetzt. Auch die Synagoge in Saaz/Žatec wurde damals angegriffen, ihr Brand konnte jedoch glücklicherweise von den örtlichen Feuerwehrkräften gelöscht werden.

Das Gedenken findet in Saaz | Žatec seit 2007 regelmäßig auf Initiative des tschechischen Verein der Landsleute und Freunde der Stadt und der Förderverein der Stadt Saaz in Deutschland in Zusammenarbeit mit der Stadt Žatec, der Jüdischen Gemeinde Teplice und der Synagoge Žatec statt.

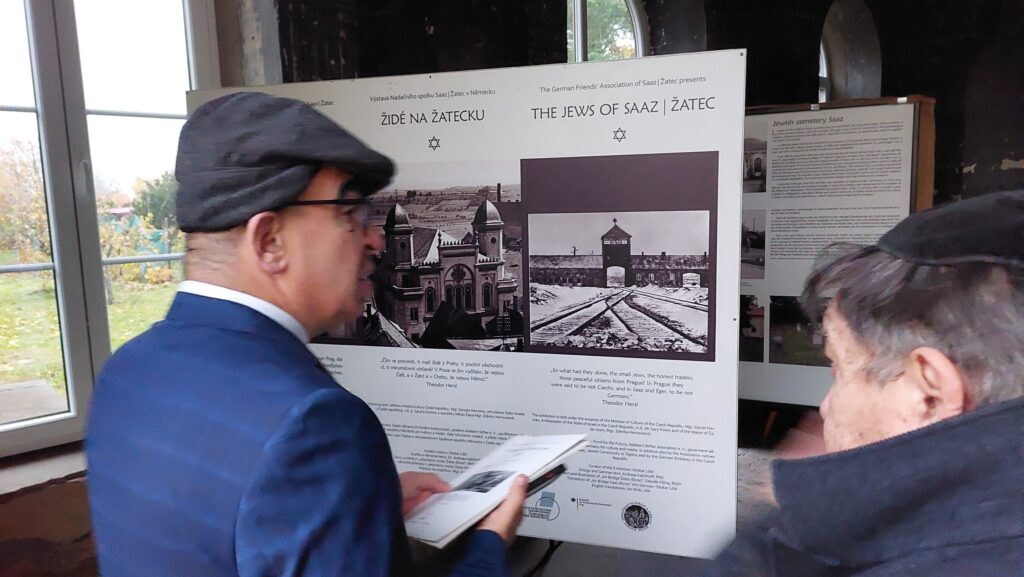

Auch in diesem Jahr war es nicht anders. Am Nachmittag fand die stille Gedenkveranstaltung auf dem jüdischen Friedhof unter Teilnahme des neuen Botschafters des Staates Israel in der Tschechischen Republik, seiner Exzellenz Herrn Amir Weissbrod, statt. Vom deutschen Botschaft nahm der Verteidigungsattaché Oberstleutnant Rüdiger Heinrich teil. Zusammen mit dem Bürgermeister der Stadt, Radim Laibl, dem Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Teplice, Michael Lichtenstein, dem Vorsitzenden des Fördervereins Saaz/Žatec, Otokar Löbl, dem Vorsitzenden des Vereins Rodáci Žatec, Petr Šimáček, dem Besitzer der Synagoge, Daniel Černý, und weiteren Gästen ehrten sie das Andenken der Holocaust-Opfer am Gedenkstein durch das Entzünden von Kerzen, Gebet und stillem Gedenken.

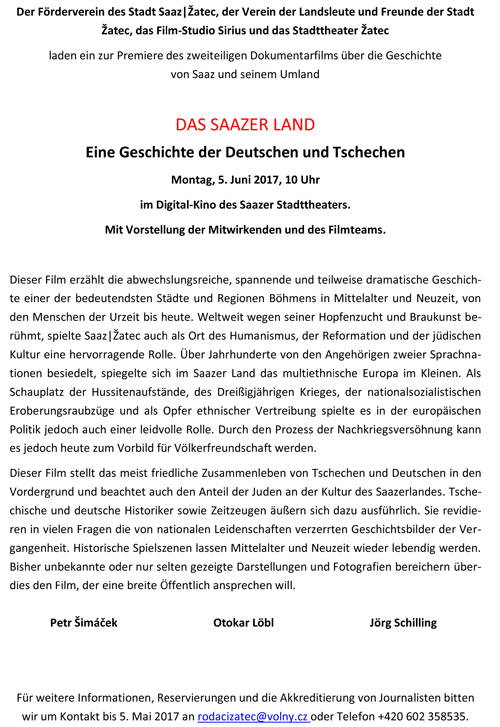

Anschließend besichtigten die Teilnehmer der Gedenkveranstaltung in der Zeremonienhalle des Friedhofs die Ausstellung „Luftbrücke Saaz – Israel“, die ein außergewöhnliches Kapitel der gemeinsamen Geschichte der Tschechoslowakei und des neu gegründeten Staates Israel erinnert. Die Ausstellung dokumentiert die Ereignisse der Jahre 1946 bis 1948, als die damalige Tschechoslowakei dem jungen jüdischen Staat wesentliche militärische Hilfe im Existenzkampf bot.

Vom Militärflugplatz in Saaz starteten damals Flugzeuge, die mit Waffen, Munition und militärischem Material beladen waren, das Israel half, seine Unabhängigkeit zu verteidigen. Die Bedeutung dieser Zusammenarbeit würdigte auch der Botschafter des Staates Israel in der Tschechischen Republik, Herr Amir Weissbrod, der anlässlich dieser Gelegenheit den Vereinen und der Stadt Žatec dankte, dass sie dieses bedeutende Kapitel der Geschichte würdigen und das Andenken an Ereignisse bewahren, die bei der Entstehung des Staates Israel halfen. Er sprach allen Anerkennung aus, die bei der Vorbereitung und Pflege der Ausstellung mitwirken, für ihre Bemühungen, das historische Gedächtnis und die Freundschaft zwischen unseren Völkern auch für kommende Generationen zu bewahren.

Die Gedenkveranstaltung zum 87. Jahrestag der Reichspogromnacht hatte ihren Hauptteil in der Synagoge. Nach den Reden der Gäste trat das Kinderrundfunkensemble Disman mit einer berührenden Aufführung von Bildern aus dem Leben der im Theresienstädter Ghetto internierten Kinder „Und der Himmel tat weh…“ auf. Den Abschluss bildete ein Totengebet von Tomáš Pulec von der Jüdischen Gemeinde Teplice und die israelische Nationalhymne Hatikva.

Äußerungen bei der Erinnerung an die Reichspogromnacht:

Radim Laibl, Bürgermeister der Stadt Žatec: „Wir begrüßten gerne den neuen Botschafter Israels in der Tschechischen Republik, Herrn Amir Weissbrod, in unserer Stadt. Gemeinsam ehrten wir das Andenken der Opfer der Reichspogromnacht und des Holocausts. Wir schätzen es sehr, dass seine erste Reise in seiner neuen Funktion gerade in die Region Aussig und konkret nach Žatec führte, das mit der jüdischen Gemeinde sowie mit der konkreten Luftunterstützung für den jungen Staat Israel im Jahr 1948 verbunden ist.“

Petr Šimáček, Vorsitzender des Vereins Rodáci Žatec: „In den Schulen wird heute wenig über jüdische Geschichte gelehrt, und so wissen junge Menschen oft nicht, wie bedeutend dieser Teil der Geschichte für unsere Stadt und das ganze Land über Jahrhunderte war. Dabei lebte, arbeitete und wirkte die jüdische Gemeinde hier fast tausend Jahre. Bei der Erinnerung an die Reichspogromnacht versuchen wir, diese ‚weißen Flecken‘ in der Geschichte zu beleuchten und Raum zum Lernen und Verstehen vor allem für die junge Generation zu öffnen. Mit der Erinnerung an die Reichspogromnacht wollen wir diese weißen Flecken in der Geschichte besonders für die junge Generation zugänglich machen.“

Otokar Löbl, Vorsitzender des deutschen Fördervereins Saaz/Žatec: „Die heutige Pieta ist auch eine Erinnerung an die bedeutende Hopfenarchitektur in Žatec, die im vergangenen Jahrhundert überwiegend von jüdischen Hopfenhändlern errichtet wurde. Sie trug wesentlich zur Aufnahme der Stadt Žatec und ihrer Hopfenlandschaft in die UNESCO-Welterbeliste bei. Auch das gehört zur Erinnerung an die große jüdische Gemeinde in Žatec.“

Michal Lichtenstein, Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Teplice: „Dieses Treffen in Žatec war eine Erinnerung nicht nur an das Leiden der jüdischen Bevölkerung von Saaz und Nordböhmen während der nationalsozialistischen Verfolgung, sondern auch an die Notwendigkeit, wachsam gegenüber den Erscheinungen von Hass und Intoleranz, vor allem Antisemitismus in Europa heute, zu sein. Die Erinnerung an die Reichspogromnacht ist eine Warnung, wie leicht Hass Fuß fassen kann, wenn wir ihm nicht gemeinsam entgegentreten.“

Daniel Černý, Eigentümer der Synagoge Žatec: „Ich freue mich sehr, dass wir diese Gedenkveranstaltung seit 2013 gemeinsam mit den Heimatvertriebenen aus Žatec organisieren können. Gemeinsam bemühen wir uns darum, dass die Saazer Synagoge nicht nur ein Ort des Gedenkens, sondern auch ein Raum für Dialog, Verständnis und Kultur wird. Die Synagoge lebt heute – hier finden Konzerte, Ausstellungen, Treffen und Bildungsaktivitäten statt. Ich freue mich, dass immer öfter auch junge Menschen hierherfinden, die die Geschichte ihrer Stadt kennenlernen und über ihr Erbe nachdenken möchten.“

Die Veranstaltung wurde von Hessischen Innenministerium gefördert.

Impressionen der Veranstaltung

E I N L A D U N G

Die Saazia

Am Samstag, dem 6. September, wird die Gruppe des Saazer Museums im Festzug der des Saazer Hopfenfestes auftreten. Sie begleitet die sagenumwobene Žatecie. Woher stammt Saazia | Žatecie?

Die Saazia, ist seit jeher der gute Geist der Stadt Saaz/Žatec. Von Zeit zu Zeit besucht sie auch heute noch die Einwohnerinnen und Einwohner von Saaz/Žatec – manchmal allein, manchmal in Begleitung ihrer mythischen Gefährtinnen und Gefährten, zu denen auch Boresch gehört, der Held der Saazer Sagen. Er vertrieb einst ein Heer schädlicher Geister aus der Stadt und wurde als Belohnung, ebenso wie Žatecie, zum Schutzpatron der Stadt.

Am liebsten erscheint Saazia | Žatecie bei historischen Festlichkeiten, wenn Saaz/Žatec voller Freude und Begeisterung ist. Im Regionalmuseum K. A. Polánka in Saaz/Žatec, dass diese Tradition wiederbelebt hat, werden wertvolle Zeugnisse ihrer früheren Auftritte bewahrt. Darunter befindet sich ein Schild mit dem Stadtwappen, das 1910 auf ihrem Wagen mitgeführt wurde, sowie Fotografien von den damaligen Feierlichkeiten, bei denen auch die Kulisse des Priester Tores nicht fehlte. Die Festlichkeiten wurden damals durch die Anwesenheit von Erzherzog Karl von Habsburg, dem Schutzpatron der Saazer Scharfschützinnen und Scharfschützen und späteren letzten böhmischen König, geehrt. Die Saazia | Žatecie traf ihn persönlich, ebenso wie ihre Gefährtin Austria, die Schutzpatronin des damaligen Österreich-Ungarns.

Ein großer Festzug zog damals durch die Stadt, und den Gästen wurde auf dem Marktplatz ein Hopfentanz dargeboten, aufgeführt von Saazer Mädchen. Die Saazia | Žatecie wurde selbstverständlich von Boresch | Boreš begleitet, der ein Kostüm trug, das nach der Statue des früheren Brunnens am Saazer Marktplatz gefertigt wurde, dessen Original heute im genannten Museum ruht.

Die Saazia | Žatecie lebt nicht nur in der Erinnerung weiter – in den letzten Jahren trat sie beispielsweise bei den Feierlichkeiten zum Privilegien Jahr 2015 oder während der Rekonstruktion der Ankunft von König Friedrich Pfälzer im Jahr 2019 auf. Nun freut sie sich auf ein weiteres Treffen mit der Öffentlichkeit – bei der Promenade in den Farben des Hopfens während der diesjährigen Hopfenfestes

Möge das Fest der Saazia | Žatecie und allen Teilnehmenden Freude bereiten.

Der Text ist eine Übersetzung Artikel des Regionalmuseums K.H. Polánka in Saaz | Žatec

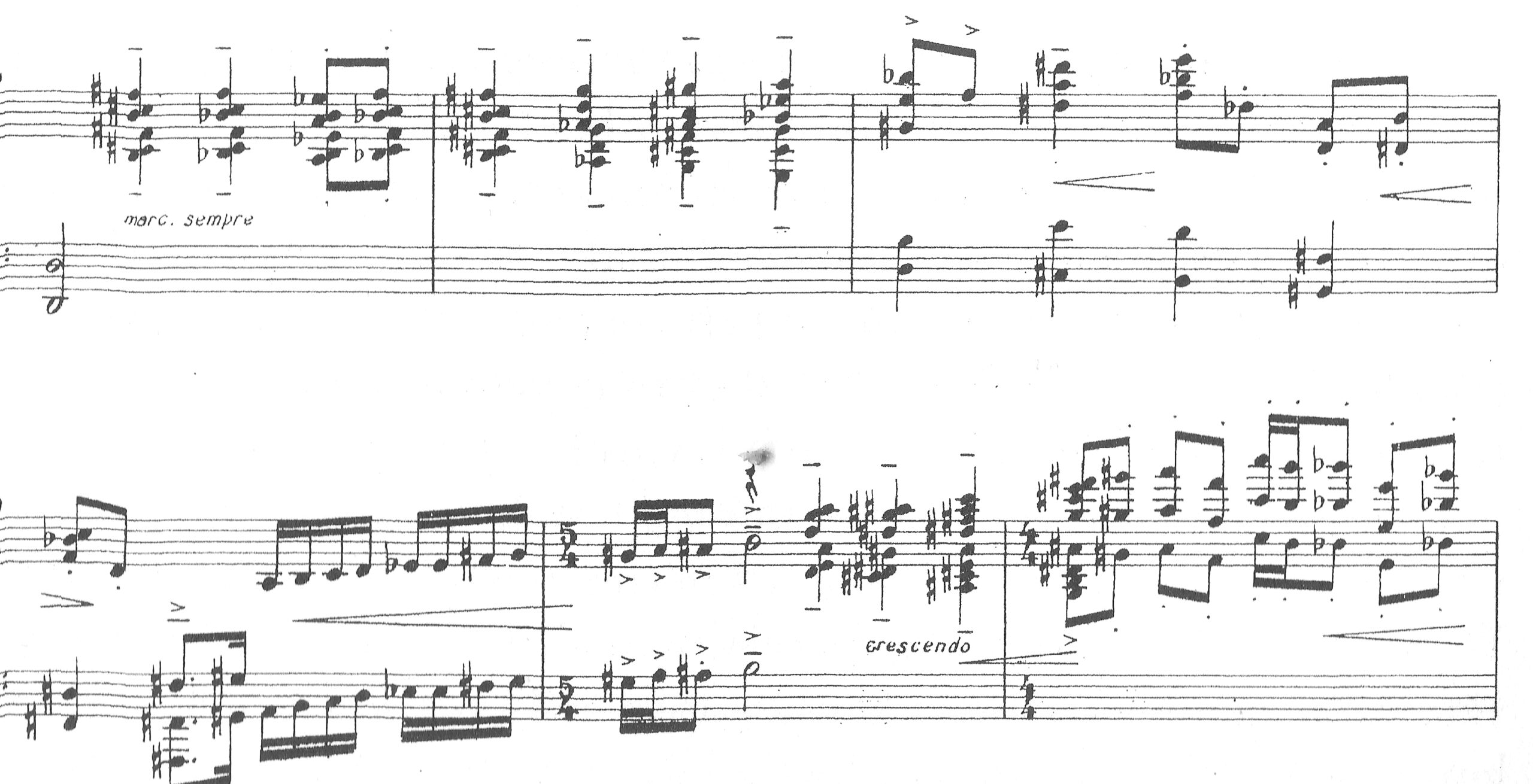

Ein großer Sohn der Stadt Saaz: Karel Reiner

Komponist, Pianist, Musikkritiker 1910-1979

Saaz war keine Provinz. Goethe speiste hier zu Mittag und lobt die schöne Lage der Stadt. Im Saazer Theater gastierten namhafte Künstler und Ensembles aus Wien und München. Opernsänger, Schauspieler und Komponisten sind in Saaz geboren, die es allerdings alle in die Welt hinaus zog oder, wenn sie sich zum Tschechentum bekannten, nach Prag. Zu letzteren gehört Karel Reiner, in der Nachkriegszeit ein renommierter Vertreter der modernen Klassik. Eine Ausstellung in Saaz würdigt das aufregende Leben und Werk des jüdischen Musikers, der wie ein Wunder Ausschwitz überlebt hat.

Als Karl, der sich später Karel nannte, am 27. Juni 1910 auf die Welt kam, war Saaz eine überwiegend deutsche Stadt. Seine jüdischen Eltern stammten aus Czernowitz, wo man ebenfalls mehrheitlich Deutsch sprach. Der Vater hatte am Wiener Konservatorium studiert, in Saaz arbeitete er als Klavier- und Gesangslehrer und diente der jüdischen Gemeinde als der Oberkantor. Auch die Mutter unterrichtete am Klavier. Karls musikalisches Talent wurde bald erkannt. Er zeigte sich als Wunderkind, das mit Zwölf auf dem Piano Haydn und Mendelssohn-Bartholdy spielte. So war klar, dass ihm Saaz musikalisch zu eng wurde. Achtzehnjährig begann er in Prag mit dem Musikstudium. Da er in Tschechisch Abitur abgelegt hatte, fand er sich in der neuen Umgebung schnell zurecht.

In Prag lernte er bei Berühmtheiten wie Alois Hába und Josef Suk, die unterschiedliche Musikstile vertraten. Während Suk die Klassik des 19. Jahrhunderts lehrte, war Hába ein Vertreter der musikalischen Moderne, experimentierte mit Viertel, Fünftel-, Sechstel- sowie im diatonisch-chromatischen Tonsystemen und erregte damit das Aufsehen in der Fachpresse des In- und Auslandes. Unter diesen Einflüssen entwickelt Reiner eine eigene moderne Klangsprache, die das klassische Tonsystem mit polyphonen Klängen bereicherte. Eine bedeutende Rolle spielte dabei das Multitalent E. F. Burian, der sich vor allem als Theaterleiter hervortagt. Seine avantgardistischen Inszenierungen machten ihn ebenfalls über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Reiner wurde bei Burian musikalischer Leiter. Daneben arbeitete als Chefredakteur der Musikzeitschrift „Rytmus“.

E. F. Burian (links), dem russischen

Regisseur W. Meyerhold

(rechts) und Ensemblemitgliedern

1936/ 37

Es waren die dreißiger Jahr. Anfangs glaubte Karel Reiner trotz böser Vorzeichen noch, dass die tschechoslowakische Republik stark genug sein würde, den inneren und äußeren Bedrohungen standzuhalten. Den tschechischen Nationalismus und Antisemitismus fand er ebenso fatal wie die Gefahr durch Hitler-Deutschland. Leider irrte er, wie viele andere, in der Annahme, die Westmächte würden einen Angriff nicht dulden. Doch es kam anders. Im September 1938 marschierten deutsche Truppen ins Sudetenland ein, im März darauf in Prag. Dem Juden Karl Reiner und seinen jüdischen Leidensgenossen blieb noch eine Galgenfrist von der Einführung der Rassengesetze bis zur Deportation ins KZ Theresienstadt.

Infolge der Rassengesetzte hatten Karel Reiner und seine Kollegen öffentliches Auftrittsverbot. Also organisierten sie heimlich Konzerte in privaten Räumlichkeiten. Reiner nutzte überdies die Zeit zum Sammeln tschechischer Volks- und Kinderlieder und Vertonen volkstümlicher Reimliteratur. Und natürlich arbeitete er an seinen Kompositionen weiter, darunter die optimistische Sonate „Der Sieg“. Spätestens 1942, als die ersten Juden nach Theresienstadt verschleppt wurden, war ihm jedoch klar, dass auch diese musikalische Untergrundarbeit ein Ende haben würde. Doch da Theresienstadt mit Blick auf ausländische Besucher als Musterlager konzipiert war, boten sich ihm wie anderen Künstlern dort weiter Möglichkeiten, kreativ tätig zu sein. Es gab interne Theateraufführungen und Konzerte, an denen er mitarbeitete.

Daneben war er, wie seine Frau Hana, zur Kinderbetreuung eingeteilt. Vielleicht rettete ihm dies das Leben. Denn so wurde er erst im September 1944 nach Ausschwitz transportiert, als die Rote Armee dort schon nahe war. Das Lager befand sich in Auflösung. Bereits nach einer Woche kam er in einen Arbeitskräftetransport nach Dachau, ins Außerlager Kaufering, wo man an einer unterirdischen Flugzeugfabrik baute. Als dort im April 1945 die Amerikaner anrückten, ging es auf einen letzten Marsch in Richtung Alpen, solange, bis sich die SS aus dem Staub machte. Als Karel Reiner am 22. Mai in Prag eintraf, wog er noch fünfundvierzig Kilo. Aber auf wunderbare Weise erwartete ihn dort seine Frau Hana am Hauptbahnhof. Auch drei seiner engen jüdischen Freunde hatten überlebt, der Schriftsteller Norbert Frýd, der Theatermacher E. F. Burian und sein Lehrer Alois Hába.

Man könnte meinen, nach dem erlittenen Leid würde jemand wie er, der das künstlerische Leben Prags bereichert hatte, mit offenen Armen in seiner Heimat aufgenommen. Das Gegenteil war der Fall. Als gebürtiger Deutscher musste er erst beweisen, dass er ein guter Tscheche war. Mit Hilfe von Hába gelang es ihm schließlich, die Behörden davon zu überzeugen, das er sich, seit er in Prag lebte, als Tscheche gefühlt und so verhalten habe. Mit der Machtübernahme der Kommunisten im Februar 1848 entwickelten sich für ihn jedoch noch ganz andere Probleme. Er hatte zwar in der Besatzungszeit mit kommunistischen Zellen zusammengearbeitet, doch jetzt musste er feststellen, dass zwischen seinen Vorstellungen von künstlerischer Freiheit und dem zweckorientierten Kunstverständnis ideologisch geschulter Funktionäre eine breite Kluft auftat.

Als erstes nahm er die musikalische Zusammenarbeit mit den überlebenden Freunden wieder auf. Er komponierte, er inszenierte, er publizierte, letzteres in Burians linker Zeitschrift „Kulturpolitik“. Seit 1947 engagierte er sich in führenden Funktion im Verband tschechoslowakischer Komponisten. Da konnte es nicht ausbleiben, dass man sich seiner uneingeschränkten Loyalität versichern wollte. Man nötigte ihn zum Parteieintritt, was durchaus unerfreuliche Folgen hatte. Unter dem Druck der angeblichen jüdischen Ärzteverschwörung in der UdSSR, dem großen Bruder, erhöhte auch die KPČ 1952 ihre „Wachsamkeit“ gegenüber Menschen jüdischer Herkunft. Vor dem Zentralkomitee musste sich Reiner in einem vierstündigen „Gespräch“ rechtfertigen, ob er ein Anhänger des Zionismus sei. Daraufhin hatte er immer einen Koffer mit dem Nötigsten gepackt. Er hatte Erfahrung damit, was man bei einer Deportation brauchte.

Trotzdem konnte er sich danach als leitender Funktionär im „Haus der Volkskeativität“ und später als Vorsitzender des Tschechischen Musikfonds eine gewisse Unangreifbarkeit erarbeiteten. Dazu kamen seine musikalischen Erfolge, auch wenn sich seine avantgardistischen Arbeiten immer wieder dem Vorwurf des Individualismus und Formalismus ausgesetzt sahen. Musikalisch gesehen sträubte sich dabei ein traditionalistischer Musikgeschmack gegen die klassische Moderne, ideologisch gesehen ein marxistisches dirigistisches Kunstverständnis gegen die Kunstfreiheit. Ersteres war ein Generationenproblem, das auch den Westen betraf. Deswegen ist es typisch, dass Reiner dort einem breiteren Publikum nicht durch sein klassisches Werk bekannt wurde, sondern durch seine Filmmusik zu „Schmetterlinge leben hier nicht“, eine Dokumentation in Form von Kinderbildern aus Theresienstadt. Sie gewann 1959 in Cannes die Goldene Palme.

An der Überlegenheit des Kommunismus hatte er lange keinen Zweifel, und der Aufstieg Alexander Dubčeks bestärkte ihn in der Hoffnung, dass sich der praktizierte Sozialismus sowjetischer Art liberalisieren ließe. Die militärische Niederschlagung des „Prager Frühlings“ beendete diesen Traum. Als sich die kommunistische Diktatur wieder verhärtete, trat er aus der kommunistischen Partei aus. Deren Reaktion ähnelte den Maßnahmen während der Besatzung gegen die Juden. Die Aufführung seiner Kompositionen wurde beschränkt auf einen kleinen Zirkel. Viele Musiker trauten sich danach nicht mehr, seine Musik zu spielen.

Galt die ideologische Verfolgung in den fünfziger Jahren seinem Werk, so jetzt seiner Person. Er reagierte darauf wiederum durch unverdrossene Arbeit an seinem Werk, das eine große Spannbreite aufwies, von Kinderliedern, volkstümlichen Opern und Filmmusik über klassische Kammermusik bis hin zu experimentellen Stücken, in denen er Musiktraditionen aus dem Balkan und Arabien verarbeitete. Soweit es das staatliche Reglement und erlaubte, pflegte er Kontakte ins Ausland, er war dort kein Unbekannter. Seit 1978 hatte er bereits gesundheitliche Probleme. Karel Reiner starb am 17. Oktober 1979.

Der Förderverein hat es sich zusammen mit den dem Verein der Freunde und Landsleuten der Stadt Žatec zur Aufgabe gemacht, diesen große Sohn ihrer Stadt in der Ausstellung „Karl Reiner – Komponist, Pianist, Musikkritiker“ zu würdigen. Ihre Eröffnung in der Galerie am Rathaus auf dem Saazer Marktplatz musste jedoch wegen Corona-Beschränkungen mehrmals verschoben werden. Am 20. Juni 2021 fand dann die Vernissage glücklich statt. Höhepunkt war der Auftritt von Aida Mujačič. Ihre Vortrag von Kompositionen des Gefeierten, vokal und am Klavier, tief beeindruckte tief.

Zu den Besuchern zählte als Schirmherrin der Ausstellung die Bürgermeisterin Zdenka Hamousová. Besonders zu erwähnen sind auch Matthias Dörr, Bundesgeschäftsführer der Ackermann-Gemeinde, und Tanja Krombach vom Kulturforum Östliches Europa. Beide Vereine gehören zu den Sponsoren. Wir danken auch alle anderen Förderern und Helfern, die unser Projekt ermöglicht haben, ganz herzlich.

.

Die tschechisch-deutsche Ausstellung kann noch bis Ende Juli in Saaz besucht werden. Der zweisprachige Katalog ist auch danach noch erhältlich bei Otokar Löbl, 60488 Frankfurt am Main, Hausener Obergasse 15.