Weißenburger Tagblatt 15. August 2013 (mef)

Ausstellung in der Bärenscheune: „Die Wilde Vertreibung“

Geheime Akten aus tschechischen Archiven – Der Verlust der Heimat

[Weißenburg/ Mittelfranken] Im Rahmen des 40. Heimatkreistreffens des Heimatkreisvereins Kaaden-Duppau wurde im Weißenberger Kulturzentrum auch die Ausstellung „Die Wilde Vertreibung der Deutschen in Nordböhmen 1945″ eröffnet. Die Ausstellung ist ob sofort bis zum Freitag, 23. August, in der Bärenscheune des Neuen Rathauses in Weißenburg zu sehen.

Der vom Förderverein der Stadt Saaz in Frankfurt am Main zusammengestellte Überblick zeigt geheime Akten, die erst nach Ende 1989 freigegeben wurden. Die Übersetzungen schildern die Ereignisse aus der Sicht der Täter, die von den Heimatvertriebenen teilweise äußerst kritisch gesehen werden. Ferner schildern überlebende Opfer der Inhaftierung, Beraubung und Vertreibung erstmals ihre Geschichte in der Öffentlichkeit.

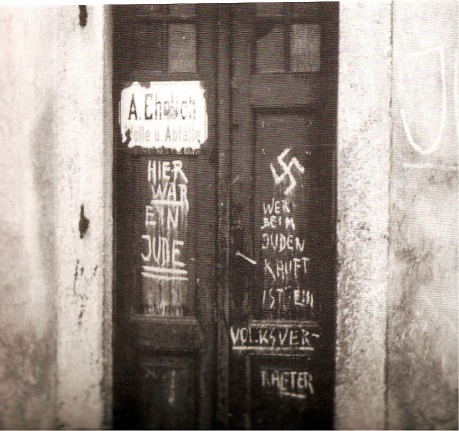

Ausgehend von der Besiedelung von Böhmen und Mähren vor rund 900 Jahren über viele geschichtliche Ereignisse in diesem Zeitraum wird die Besetzung des Sudetenlandes im Dritten Reich, die Judenverfolgung, die „Befreiung“ nach Kriegsende und die danach folgende sogenannte „Wilde Vertreibung“ der sudetendeutschen sowie der ungarischen Bevölkerung sofort nach dem Kriegsende bis zur Zeit im Herbst 1945 beschrieben.

Aus heutigen Erkenntnissen war jedoch die „Wilde Vertreibung“ so wild nicht, staatliche Stellen hatten durchaus ihre Finger im Spiel, wie die Ausstellung zeigt. In ausführlichen Bildtafeln wird die detaillierte Geschichte der Städte Saaz, Postelberg, Komotau, Kaaden-Doppau, Aussig und Teplitz-Scbönau beschrieben und durch interessante Zeitzeugenberichte spannend ergänzt.

Symbol der Versöhnung

Luboš Palata | Landeszeitung Prag|Zeitung der Deutschen in der Tschechischen Republik. 10. Juni 2013

Luboš Palata ist Redakteur der Tageszeitungen MF iDnes und Lidové noviny.

Das Museum der böhmischen Deutschen in Ústí nad Labem (Aussig) kann uns niemand mehr nehmen.

Ich stand vor einem Papier-Modell des zukünftigen „Museums der böhmischen Deutschen“ und wurde plötzlich von dem komischen Gefühl überkommen, dass hier ein lang gehegter Traum endlich Wirklichkeit wird. Vor mir stand etwas, das ich schon vor 15, 20 Jahren hätte sehen wollen. Nur damals, zu Zeiten der gerade entstehenden Deutsch-Tsche-chischen Erklärung, als jedes sudetendeutsche Pfingstreffen hier mit dem gleichen Bangen erwartet wurde wie eine Flutwelle, die auf eine Staumauer zu walzt, als wir noch weder in der NATO noch in der EU waren, war es wirklich ein Traum im wahrsten Sinne des Wortes. Niemand hatte damals gedacht, dass er wahr werden könnte.

Ich war damals ein begeisterter Politikstudent an der Karlsuniversität bei Professor Rudolf Kučera, einem der wenigen Akademiker, dank derer die Bezeichnung „Politologe“ heute einen relativ wohl respektierten Beruf umschreibt. Unser Fachbereich galt im damaligen Postkommunismus als der Dissident unter den Lehrstühlen. Denn bei uns sprach man damals nicht von Böhmen, dem Staat, in dem drei Nationen – Tschechen, Deutsche und Juden – bis zum Zweiten Weltkrieg eine Gemeinschaft gebildet hatten, auch wenn sie durch verschiedene Barrieren geteilt war.

Schon damals kehrte ich begeistert von einem Treffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft nach Prag zurück und teilte meinen Lesern mit, dass sie mehr zu bieten haben als das – tschechischen Ohren unangenehme – Geschrei um die Beneš-Dekrete. Sondern dass es das größte Treffen derer sei, die sich unserem (einst gemeinsamen) Land genauso verbunden fühlen wie wir. Ich schrieb von den riesigen Tischen voller Bücher und Karten aus und über Böhmen, von Trachten, Blasmusik, Kolatschen und darüber, dass all das Teil unserer Kultur, Teil unseres gemeinsamen Erbes ist.

Jenseits von Beneš

Und ich schrieb auch – wann genau weiß ich nicht mehr, und elektronisch archiviert sind die tschechischen Zeitungen erst seit 1996 – einen Artikel darüber, dass wir Tschechen ein Zeichen setzen sollten, ein Zeichen für die Versöhnung und gegen die Geschichtsverzerrung durch die Kommunisten: nämlich ein Museum unserer böhmischen Deutschen.

Seitdem hat sich viel getan. Das Deutsch-Tschechische Diskussionsforum, das Berlin für uns Böhmen, den deutschen wie den tschechischen, einrichten musste, damit wir überhaupt beginnen, uns miteinander zu unterhalten, hat uns einige Begegnungen der „dritten Art“ beschert, wie zum Beispiel zwischen kommunistischen Abgeordneten und Vertretern der vertriebenen Deutschen.

Ich habe gehofft und geglaubt, dass noch mehr geschehen kann. Zum Beispiel, dass der tschechische Staat sich gegenüber den Sudetendeutschen verhalten wird wie zu anderen Landsleuten aus Böhmen. Oder eben, dass es ein Museum geben wird, dass sich der Geschichte unserer deutschen Landsleute widmen wird. Vor fünf Jahren nun begann sich dieser Traum mit Hilfe örtlicher Historiker wie auch meiner Freunde Jan Šícha und Blanka Mouralová zu materialisieren. Das schöne alte Gebäude des Aussiger Museums wurde für Hunderte Millionen von Kronen mit EU-Geldern renoviert, der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat zu der Sammlung deutsch-böhmischer Exponate beigetragen, die mit Hilfe eines Architekturwettbewerbs zu einer Ausstellung komponiert wurden. Und Ministerpräsident Petr Nečas, der als Vertreter der Studentengeneration von 1989 die Sudetendeutschen während seines Bayernbesuchs Anfang des Jahres mit einem „Liebe ehemalige Landsleute und Mitbürger“ begrüßte, versprach öffentlich 50 Millionen Kronen zur Vervollständigung der Ausstellung. Ich glaube, dass es dieses Museum wirklich geben wird, weil es nicht mehr passieren kann, dass es es nicht geben wird. Und das sage ich in vollem Bewusstsein dessen, dass in diesem Lande alles möglich ist.

Das Museum öffnet ein weiteres, ein neues Kapitel unserer böhmisch-böhmischen Versöhnung. Ein Kapitel, in dem wir, wie nach jeder Scheidung, auch versuchen müssen, die Gründe zu verstehen, die zum schmerzhaften und tragischen Zerfall unserer Gemeinschaft geführt haben. Die Gründe, die tiefer gehen als die Tatsache, dass die deutschen Böhmen sich dem Nazismus zuwandten und die tschechischen Böhmen sich nach dem Krieg zu einer anderen Form des Totalitarismus hingezogen sahen – dem Stalinismus. Die Fehler, die dieser tragischen Entwicklung vorangingen, sollten in einem Lehrbuch zusammengefasst werden, einem Lehrbuch mitteleuropäischer Fehler, die wir nie wieder wiederholen dürfen. Denn auch wenn unsere böhmische Tragödie nun in Versöhnung übergeht, muss dieses Land das nächste Mal nicht unbedingt überstehen. Wir, die Tschechen und auch die vertriebenen Deutschen, sollten uns bewusst sein, dass wir wieder in Frieden und Verständigung miteinander leben. Vergebung mag zwar ein Wunder Gottes sein. Aber auch wenn uns Gott gnädig gestimmt ist, so hatte unsere gemeinsame Tragödie mehrere Akte und forderte Tausende unschuldiger Leben auf beiden Seiten.

Einladung zum Saazer Hopfenfest 5.-7. September 2013

Das Saazer Hopfenerntefest ist das größte Straßenfest der Tschechischen Republik. Dieses Jahr feiert es seinen 56. Geburtstag seit seinem Wiederaufleben nach dem Kriege. Umrahmt von einem Fest und Kulturprogramm auf mehreren Bühnen stellen sich dabei an die 23 Brauereien mit ihren Bieren vor.

Die Geschichte des Saazer Hopfenfestes

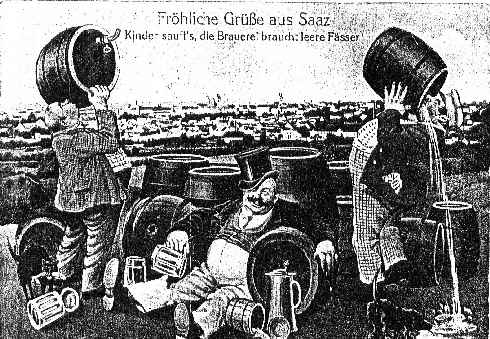

Das Hopfenerntefest (tschechisch: dočesná) in Saaz, kurz auch Hopfenfest genannt,  erinnert uns an ein antikes Bacchanal. Was dem Münchner sein Oktoberfest, ist für den Saazer und die ganze Tschechische Republik das Hopfenfest.

erinnert uns an ein antikes Bacchanal. Was dem Münchner sein Oktoberfest, ist für den Saazer und die ganze Tschechische Republik das Hopfenfest.

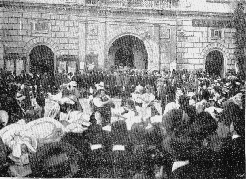

Schon in früheren Zeiten folgte auf die Hopfenernte das Hopfenkranzfest. Unter Jubelgeschrei und Gesang begleiteten die Hopfenpflücker den mit Hopfenlaub und Fahnen geschmückten letzten Erntewagen in den Wirtschaftshof. Bei ihrer Ankunft krönten sie den Besitzer und seine Gemahlin mit einem aus den schönsten Hopfenzweigen geflochtenen Kranz (“Hopfenkranz”).

Bei Speise und Trank verbrachte man fröhliche Stunden. In der Regel fand sich ein Drehorgelspieler ein − in dessen Ermangelung tat es auch eine Ziehharmonika −, und beim Tanz vergnügten sich daraufhin Jung und Alt. Da Saaz eine größere Stadt war, nahm auch das Hopfenkranzfest bald größere Formen an.

Während der Besatzung durch die Nationalsozialisten ab 1938 war das Saazer Hopfenfest verboten, denn es hatte angeblich keine germanische Tradition, aber zur Freude und Heiterkeit gab es während des Krieges ohnehin keinen Anlass.

Während der Besatzung durch die Nationalsozialisten ab 1938 war das Saazer Hopfenfest verboten, denn es hatte angeblich keine germanische Tradition, aber zur Freude und Heiterkeit gab es während des Krieges ohnehin keinen Anlass.

Nach dem Krieg wurde die Tradition der Hopfenfeste wiederbelebt. Die Kommunisten benutzte das Fest leider auch zu Propagandazwecken. Aber es fand wieder jährlich statt, nur 1968 nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee fiel es aus.

Foto: Hopfenkönig und Tanz vor den Rathaus in Saaz 1910

Saazer gedenken jüdischer Nazi-Opfer

Tschechen und Deutsche erinnern auf dem Jüdischen Friedhof von Saaz/ Žatec gemeinsam an die Ermordung der jüdischen Mitbürger

Am Montag, den 27. Mai 2013 trafen sich Bürger aus Saaz | Žatec, Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Teplitz | Teplice und deutsche Saazer aus der Bundesrepublik zur Gedenkveranstaltung „Der Genozid an den Saazer Juden“. Sie gedachten damit des schrecklichen Schicksals der Saazer Juden während der Okkupation Böhmens 1938-1945 durch das nationalsozialistische Deutschland. Bevor die Nazis kamen, stellten die Juden, die sich überwiegend zur deutschen Volksgruppe bekannten, ein Zehntel der Saazer Bevölkerung. Heute lebt nur mehr eine Familie hier, deren Mitglieder in der Jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Saaz hat keine eigene Jüdische Gemeinde mehr.

Am Montag, den 27. Mai 2013 trafen sich Bürger aus Saaz | Žatec, Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Teplitz | Teplice und deutsche Saazer aus der Bundesrepublik zur Gedenkveranstaltung „Der Genozid an den Saazer Juden“. Sie gedachten damit des schrecklichen Schicksals der Saazer Juden während der Okkupation Böhmens 1938-1945 durch das nationalsozialistische Deutschland. Bevor die Nazis kamen, stellten die Juden, die sich überwiegend zur deutschen Volksgruppe bekannten, ein Zehntel der Saazer Bevölkerung. Heute lebt nur mehr eine Familie hier, deren Mitglieder in der Jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Saaz hat keine eigene Jüdische Gemeinde mehr.

Einleitende Worte sprach Petr Šimáček, Vorsitzender der „Freunde und Landsleute der Stadt Žatec“, der im Besonderen die Saazer Landsleute aus der Bundesrepublik begrüßte. Die Mitglieder des Heimatkreises Saaz unter ihrem Vorsitzenden Adolf Funk hatten am Tag zuvor in Postelberg der deutschen Opfer von Gewalt und Vertreibung nach dem Krieg gedacht. Jetzt legten sie auch für die jüdischen Opfer Blumen nieder. Bei den tschechischen Gastgebern machte dies großen Eindruck. Bürgermeisterin Hamousová ging darauf beim Empfang im Rathaus am nächsten Tag ausdrücklich ein.

Gabriela Becková, Stellvertretende Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Teplitz und Enkelin des letzten Kantors der Saazer Jüdischen Gemeinde, erzählte in ihrer Rede die Geschichte der Juden und des Jüdischen Friedhofs von Saaz. Jan Novotny, der Stellvertretende Bürgermeister von Saaz, sprach von Gelassenheit, Demut und Versöhnung als drei Tugenden, die er sich bei der Bewältigung der gemeinsamen Vergangenheit von Tschechen, Deutschen und Juden wünscht. Otokar Löbl, Vorsitzender des deutschen Fördervereins der Stadt Saaz/ Žatec, erinnerte an den Verlust, den Saaz durch das Ende der jüdischen Kultur in seinen Mauern erlitten hat, und machte einen Exkurs in die Geschichte von Rassismus und Antisemitismus zur Zeit des späten Kaiserreichs und der ersten Tschechoslowakischen Republik. Er warnte vor wiedererwachender Judenfeindlichkeit in rechtskonservativen und rechtskatholischen Kreisen der heutigen tschechischen Republik.

Nach der Niederlegung von Blumen an der Gedenkplatte schloss die Feierlichkeit mit einem jüdischen Gebet. Veranstalter der Gedenkfeier waren die jüdische Gemeinde Teplitz, der Förderverein der Stadt Saaz / Žatec, die Vereinigung der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec, der Heimatkreis Saaz und die Stadt Žatec. Sie ist Teil des Projekt „Die Juden von Saaz“, mit dem der Förderverein der Stadt Saaz/ Žatec den bedeutenden Beitrag in Erinnerung bringen möchte, den die Juden zu Wirtschaft und Kultur der tschechischen und deutschen Geschichte im Saazer Land geleistet haben.

Die tschechische Presse berichtete lokal und landesweit von der Veranstaltung, ebenso das Saazer Regionalfernsehen.

Heute lebt nur noch eine jüdische Familie in Saaz

VON OTOKAR LÖBL | Rede auf dem Jüdischen Friedhof in Saaz am 27. Mai 2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

Genozid (neulateinisch: genocidium, „Völkermord“) ist seit der Konvention von 1948 über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes ein Straftatbestand des Völkerrechts, der nicht verjährt. Von Genozid spricht man dann, wenn viele Menschen einer bestimmten nationalen, ethnischen oder religiösen Gruppe systematisch ermordet werden.

Als Holocaust (hebräisch: schoah, „Unheil, Katastrophe“) wird der Völkermord an 5,6 bis 6,3 Millionen Menschen bezeichnet, die das Deutsche Reich in der Zeit des Nationalsozialismus als Juden definierte. Er gründete auf dem vom NS-Regime propagierten Antisemitismus und zielte auf die vollständige Vernichtung der europäischen Juden. Er wurde ab 1941 systematisch, ab 1942 auch mit industriellen Methoden durchgeführt.

Auch unserer Stadt hat dieser Genozid große Opfer gekostet. Saazer Juden, denen es nicht rechtzeitig gelang, Europa zu verlassen, landeten fast alle in den Gaskammern der Vernichtungslager. Die Saazer Juden haben in dieser Stadt, wie überall in Europa, einen bedeutenden Beitrag zu Wirtschaft und Kultur geleistet, der heute schmerzlich fehlt. Unser Projekt „Die Juden von Saaz“ möchte nicht nur da Schicksal der Ermordeten betrauern, sondern auch deren Beitrag zur tschechischen und deutschen Geschichte der Stadt in Erinnerung bringen.

Der Antisemitismus war kein Monopol von Nazi-Deutschland. Er war auch schon in Österreich-Ungarn verbreitet. In der ersten Tschechoslowakischen Republik tarnte er sich mit dem Vorwurf, dass die Juden überwiegend deutsch sprachen und sich zur deutschen Kultur bekannten. Dieses Dilemma der böhmischen Juden formulierte Theodor Herzl schon 1897: „Was haben sie denn getan, die kleinen Juden von Prag, die braven Kaufleute von Prag, die friedlichsten aller friedlichen Bürger? In Prag warf man ihnen vor, dass sie keine Tschechen, in Saaz und Eger, dass sie keine Deutschen seien.“

Bei der Volkzählung im Jahre 1930 wurden 944 Juden in Saaz registriert. Das waren jene Einwohner, die sich selbst als eine eigene Volksgruppe neben Deutschen und Tschechen betrachteten. Die tatsächliche Anzahl der Bürger jüdischer Abstammung war jedoch höher, sie lag bei über zehn Prozent der Saazer Bevölkerung. Die meisten davon hatten für die deutsche Volksgruppe optiert, einige auch für die tschechische. Dieses Bekenntnis zum Deutschtum nutzte ihnen freilich im November 1938 nichts. Die Nazis sortierten nach Rasse – was immer das sein mag – und nicht nach Kultur. In der Nacht vom 9. auf den 10. November, der sogenannte „Reichskristallnacht“, brannte auch in Saaz die Synagoge. Dabei wurde die ganze Inneneinrichtung zerstört.

Danach begann der Abtransport der jüdischen Mitbürger in Lager. Im Mai 1939 lebten in Saaz nur noch 91 nach den Nürnberger Gesetzen so genannte „Rassejuden“. Heute gibt es in Saaz nur noch eine jüdische Familie, deren Mitglieder in der jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Dies ist die Familie Beck. Dazu gehören die Tochter meines Freundes Karel, der hier auf dem Friedhof beerdigt ist, und die Enkelin des letzten Kantor der Saazer jüdischen Gemeinde Otto Beck, Gabriela. Letztere ist hier anwesend als Stellvertretende Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Teplitz, die Saaz mitbetreut. Saaz hat keine eigene jüdische Gemeinde mehr.

Die ungeheure Schuld der deutschen Nazis an der Vernichtung der Juden auch in Böhmen, an der auch Sudetendeutsche teilnahmen, soll nicht relativiert werden. Aber es sei doch ein Blick auf die Geschichte Böhmens seit dem späten 19. Jahrhundert erlaubt, auf die Situation der Juden in Österreich-Ungarn und in der ersten Tschechoslowakischen Republik, die durchaus als Menetekel der späteren Judenvernichtung gesehen werden kann, und nicht zuletzt auf die aktuelle Lage in der Tschechischen Republik.

Gegen Ende des 19. Jahrhundert begann die Lage für die Juden in Böhmen und Mähren kritisch zu werden. Als Warnung vor dem Kommenden kann die Wahl von Karl Lueger zum Bürgermeister von Wien gelten, der ein offen antisemitisches Programm vertrat. In den achtziger Jahren breitete sich von Österreich die pangermanische Bewegung des Georg von Schöner aus, die besonderen Widerhall bei der Landbevölkerung und den Arbeitern in Nordböhmen fand. So wurde Nordböhmen zur Wiege des deutschen Nationalsozialismus. Dies gipfelte im Jahre 1919 in der Gründung der Deutschen Nationalsozialistischen Arbeiter Partei (DSNAP) mit Sitz in Aussig. Die reichsdeutsche NSDAP wurde erst ein Jahr später gegründet.

Aber auch im tschechischsprachigen Böhmen erschienen jetzt antisemitische Bücher und Pamphlete, im Namen der Narodni Ochrana („Nationalen Verteidigung“) z. B. der Titel „Gedanken über den materiellen und sittlichen Niedergang der tschechischen Nation“, an dem auch die Juden schuld seien: Die Juden verkaufen angeblich billige, aber schlechte Ware, mit denen sie die tschechischen Frauen verführen. Tschechen sollten deshalb nur bei Christen zu kaufen. 1910 vermischt ein Gedicht, das in einem volkssozialistischen Blatt erscheint, nationalrevolutionäres Pathos auf fatale Weise mit antisemitischer Hetze: „Gleiches zu Gleichem! Erkenne das Richtige! Erhebe stolz Deinen Kopf, Du zu Tode gehetztes, unterdrücktes Volk! Schau doch an, wie da aus deinen Hautschwielen die Juden wachsen ….“ So geht das in einem fort weiter.

Was waren das für großen Pfadfinder in Prag, die schon am 14. Oktober 1938, also zwei Wochen nach dem Münchner Abkommen, ein Memoranden der obersten Stände der Ärzte, Rechtsanwälte, Notare und Techniker herausgaben, in dem sie verlangten, „dass es in Zukunft im Interesse des Volkes nicht zulässig sei, dass ärztliche, anwaltliche und technische Berufe von Juden ausgeübt werden“! So eine Haltung konnte nicht im Laufe von zwei Wochen unter deutschem Druck entstehen, sie musste schon länger im Denken verwurzelt sein. Worin unterschieden sich Deutsche und Tschechen dann in ihrer Einstellung zu den Juden? Durch die Nürnberger Gesetze? Auch diese versuchte die Resttschechei mit Meilenschritten nachzuholen.

Am Anfang des 21. Jahrhunderts müssen wir überall auf der Welt das Wiederaufleben des Antisemitismus feststellen, z. B. in der Form eines europaweiten Neonazismus, mit dessen Verbreitung sich die Angriffe auf jüdische Einrichtungen vermehren; im islamischen Fundamentalismus, der unter der Fahne des Antizionismus den jüdischen Staat existentiell bedroht; aber auch in Gestalt einer überzogenen und einseitigen Kritik an der Politik des Staates Israel, hinter der sich oft alte antijüdische Sentiments und Ressentiments verbergen.

Zum Schluss möchte ich noch aus dem Bericht über den Stand des Antisemitismus zitieren, den die „Föderation der Jüdischen Gemeinden in der Tschechischen Republik“ 2010 veröffentlicht hat: „Trotz der überwiegend positiven Haltung der tschechischen Öffentlichkeit den Juden gegenüber ist es nötig zu bemerken, dass tschechische Rechtsextremisten wie gehabt in ihren Schriften Konspirationstheorien über die Vorherrschaft der Juden verbreiten. Dies geht mit einem Antijudaismus einher, der üblicherweise aus christlichen Kreisen stammt. Die Juden werden als Urheber des Bösen in der Welt und in der Tschechischen Republik bezichtigt. Diese Extremisten werden durch den arabischen Antisemitismus inspiriert, der in der arabischen Welt im Trend ist. Erhöhte Aktivität hinsichtlich einer antiisraelischen Haltung beobachten wir im Nahen Osten, z. B. im Zusammengang mit der europäischen Aktion ‚Flotte der Freiheit‘. Die Extremisten benutzen außer schriftlichen Medien überwiegend Internetvideos, die sie aus fremdsprachigen Quellen übernehmen.“

In diesem Zusammenhang sei die faschistoide Aktion D.O.S.T. (Akronym aus Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice = Glaube, Objektivität, Freiheit und Tradition; tschechisch „dost“ heißt aber auch „Es reicht!“) erwähnt, deren Propagandist Ladislav Bátora bis zum Herbst 2011 einen hohen Posten im Bildungsministerium besetzte. Bátora war 2006 für die rechtsextreme Nationalpartei ins Parlament gewählt worden und durch antisemitische Äußerungen, Ausfälle gegen Sinti und Roma sowie Homosexuelle hervorgetreten. D.O.S.T. muss nicht nur für die tschechischen Juden, sondern für die ganze Republik als ein gefährliches Phänomen betrachtet werden.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit.

Die Juden von Saaz – Ein Projekt des Fördervereins

Ein Projekt des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec in Zusammenarbeit mit dem Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec und der jüdischen Gemeinde Teplice, unter der Schirmherrschaft der Stadt|Žatec / Vorgestellt von Otokar Löbl

Warum befassen wir uns mit Geschichte? Weil wir uns ohne Kenntnis der Vergangenheit in der Gegenwart nicht gut zurecht finden. Die geschichtliche Überlieferung ergänzt das genetische Gedächtnis und ermöglicht uns damit eine Gestaltung der Zukunft, zu der Tiere nicht fähig sind. Außerdem finden wir in der Geschichte Erklärungen, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Wie der bedeutende deutscher Historiker Johannes Droysen sagte:

Warum befassen wir uns mit Geschichte? Weil wir uns ohne Kenntnis der Vergangenheit in der Gegenwart nicht gut zurecht finden. Die geschichtliche Überlieferung ergänzt das genetische Gedächtnis und ermöglicht uns damit eine Gestaltung der Zukunft, zu der Tiere nicht fähig sind. Außerdem finden wir in der Geschichte Erklärungen, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Wie der bedeutende deutscher Historiker Johannes Droysen sagte:

„Nicht die Vergangenheiten sind die Geschichte, sondern das Wissen des menschlichen Geistes von ihnen. Und dies Wissen ist die einzige Form, in der die Vergangenheiten unvergangen sind, in der die Vergangenheiten als in sich zusammenhängend und bedeutsam, als Geschichte erscheinen.“

Die Geschichte muss daher ständig ergänzt werden und manchmal sogar neu geschrieben. Am besten drückte dies Prof. PhDr. František Šmahel aus:

„Geschichte wird immer neu geschrieben, denn sonst würde sie für uns als Bürger ihren Sinn verlieren. Es kann nämlich sein, ich will es nicht heraufbeschwören, dass man in der Geschichte und ihren Gestalten wieder nationale Stärke suchen wird und dies ohne Rücksicht auf das Fortschreiten der europäischen Integration. Die Geschichte als Wissenschaft sollte sich aber nicht durch nationale und religiöse Rücksichtsnahmen binden. Auch wenn sie mit ihren Erkenntnissen manchmal verletzt.“

Die erste Erwähnung einer jüdischen Gemeinde in Saaz stammt aus dem Jahre 1350. Die jüdische Siedlung befand sich in der Nähe des heutigen Stadttheaters. Die Judenfeindschaft, die es seit dem Hochmittelalter in ganz Europa gab, kulminierte im Pogrom von 1541. Am Anfang des Dreißigjährigen Krieges wohnten in Saaz mehrere jüdische Familien. In den dreißiger Jahren des 17. Jahrhunderts waren vier Häuser in jüdischem Besitz. 1650-1848 besaß Saaz das kaiserliche Privileg einer „judenfreien Stadt“. Um 1860 lebten dann wieder ungefähr 800 Juden in der Stadt. Im Jahre 1864 wurde das Haus Nr. 200 in der Langen Gasse für den Bau einer Synagoge gekauft, die am 18. März 1872 von Rabiner Dr. Abraham Frank eingeweiht wurde.

Bei der Volkszählung im Jahre 1930 wurden 944 Juden in Saaz registriert. Das waren jene Einwohner, die sich selbst als eine eigene Volksgruppe neben Deutschen und Tschechen betrachteten. Die tatsächliche Anzahl der Bürger jüdischer Abstammung war jedoch höher, sie lag bei über zehn Prozent der Saazer Bevölkerung. Die meisten davon hatten für die deutsche Volksgruppe optiert, einige auch für die tschechische. Dieses Bekenntnis zum Deutschtum nutzte ihnen freilich im November 1938 nichts. Die Nazis sortierten nach Rasse – was immer das sein mag – und nicht nach Kultur. In der Nacht vom 9. auf den 10. November, der sogenannte „Reichskristallnacht“, brannte auch in Saaz die Synagoge. Dabei wurde die ganze Inneneinrichtung zerstört.

Im Mai 1939 lebten in Saaz nur noch 91, nach den Nürnberger Gesetzen so genannte „Rassejuden“. Danach begann der Abtransport der jüdischen Mitbürger in Lager. Saazer Juden, denen es nicht rechtzeitig gelang, Europa zu verlassen, landeten fast alle in den Gaskammern der Vernichtungslager. Heute gibt es in Saaz nur noch eine jüdische Familie, deren Mitglieder in der jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Saaz hat keine eigene jüdische Gemeinde mehr.

Die Saazer Juden haben in dieser Stadt, wie überall in Europa, einen bedeutenden Beitrag zu Wirtschaft und Kultur geleistet, der heute schmerzlich fehlt. Unser Projekt „Die Juden von Saaz“ möchte nicht nur das Schicksal der Ermordeten betrauern, sondern auch deren Beitrag zur tschechischen und deutschen Geschichte der Stadt in Erinnerung bringen.

Das Projekt – die nächsten Schritte

- Ausstellung „Die Juden von Saaz“ in der Saazer Synagoge in überarbeiteter Form deutsch und englisch als Dauerausstellung für die Saazer Bürger und die Besucher der Stadt (www.saaz-juden.de);

- Historische Studie über den jüdischen Anteil an Leben und Kultur von Saaz anhand von Archivdokumenten und amtlichen Statistiken des 17.-20. Jahrhunderts;

- Schriftliche und visuelle Dokumentation von Schicksalen Saazer Juden vor, während und nach der deutschen Okkupation, ihre Digitalisierung und Veröffentlichung im Internet;

- Dokumentation der Verfolgung und Deportation der jüdischen Bevölkerung von Saaz während der deutschen Okkupation;

- Digitale Dokumentation der jüdischen Friedhöfe im Saazer Land;

- Schriftliche und visuelle Dokumentation der Luftbrücke von Saaz nach Ekron/ bei Haifa in Israel 1948 und der tschechischen Hilfe für den jungen israelischen Staat (nach Zeitzeugen aus Israel);

- Veranstaltungen zur Erinnerung an die Juden von Saaz.