Uschi Assfalg | Nürnberger Zeitung 18. September 2013

Ausstellung „Die ,Wilde Vertreibung’ der Deutschen in Nordböhmen 1945“

Lange muss Roland Gößl in sich hineinschauen, bis er eine Antwort auf die Frage findet, welche Gefühle die Ausstellung „Die ‚Wilde Vertreibung‘ der Deutschen in Nordböhmen 1945″ im Neuen Rathaus in ihm hervorruft. „Keine“, sagt er dann kurz und knapp. „Ich habe das Kapitel abgeschlossen.“

Wenn er allerdings in Grasset, dem Ort seiner frühen Kindheit in Nordböhmen, einen bestimmten Weg einschlage, dann mache sich bis heute eine eigenartige Beklemmung in ihm breit, gibt der Obmann der Kreisgruppe Nürnberg des Landesverbandes Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu.

Wenn er allerdings in Grasset, dem Ort seiner frühen Kindheit in Nordböhmen, einen bestimmten Weg einschlage, dann mache sich bis heute eine eigenartige Beklemmung in ihm breit, gibt der Obmann der Kreisgruppe Nürnberg des Landesverbandes Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu.

Sechs Jahre alt war er und in der ersten Klasse, als an einem Tag Anfang August 1946 morgens um acht plötzlich an die Haustür getrommelt wurde, und jemand schrie: „Alles raus, Schlag zehn seit Ihr alle draußen! “ Auf einem Ochsenkarren ging es ab ins Lager Falkenau, im Gepäck zwei Koffer mit ein paar Habseligkeiten. „Wir wurden rausgeworfen und enteignet.“ Gößl gehört der Erlebnisgeneration an, genau wie die Opfer der Inhaftierung, Beraubung und Vertreibung, die in der Wanderausstellung des Fördervereins der Stadt Saaz (Žatec) zu Wort kommen – so wie auch die Täter.

Auf den mit viel Text ausgestatteten Schautafeln wird die 900-jährige Geschichte der Deutschen in Böhmen und Mähren, der heutigen Tschechischen Republik, aufgezeichnet. Da gab es Zeiten friedlichen Zusammenlebens der beiden Volksgruppen Deutsche und Tschechen und immer wieder auch solche, in denen sie sich bekriegten und gegenseitig vertrieben. Die Nazidiktatur riss das ganze Gefüge aus den Angeln und das Grauen zog ein für Juden, Tschechen und sudetendeutsche Demokraten. Nach der Kapitulation Deutschlands und dem Einmarsch der Roten Armee wurden die Russen in der Tschechoslowakei als Befreier gefeiert. Für die Deutschen brach eine Zeit voller Angst und Willkür an, wie Zeitzeugen auf den Schautafeln berichten. In den Monaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war in Nordböhmen kein deutschsprachiger Bürger mehr sicher – ob Nazi oder nicht. Anhand geheimer Akten aus tschechischen Archiven weiß man inzwischen, dass die „Abschiebungen“ nicht „wild“ oder spontan waren. Sie wurden gezielt nach dem Muster der Kommunisten organisiert und gelenkt.

Die Ausstellung erhebt, wie Kurator Otokar Löbl in seinem Vorwort zum Ausstellungskatalog schreibt, nicht den Anspruch, die politischen Hintergründe in allen Verästelungen darzustellen. Sie dokumentiere vielmehr in Ausschnitten Taten und Motive.

Die Ausstellung im Neuen Rathaus ist bis 27. September montags bis donnerstags von 8.30 bis 17 Uhr und freitags bis 15 Uhr zu besichtigen. Ergänzend ist die zweisprachige Buchdokumentation „Versöhnung durch Wahrheit„, herausgegeben von Andreas Kalckhoff, erhältlich.

Hier geht es zur Ausstellung Online …

Ausstellung „Wilde Vertreibung“ im Nürnberger Rathaus

Plakat der Ausstellung im Nürnberger Rathaus 10.-17. September 2013

Ausstellung „Wilde Vertreibung“ in Weißenburg

Weißenburger Tagblatt 15. August 2013 (mef)

Ausstellung in der Bärenscheune: „Die Wilde Vertreibung“

Geheime Akten aus tschechischen Archiven – Der Verlust der Heimat

[Weißenburg/ Mittelfranken] Im Rahmen des 40. Heimatkreistreffens des Heimatkreisvereins Kaaden-Duppau wurde im Weißenberger Kulturzentrum auch die Ausstellung „Die Wilde Vertreibung der Deutschen in Nordböhmen 1945″ eröffnet. Die Ausstellung ist ob sofort bis zum Freitag, 23. August, in der Bärenscheune des Neuen Rathauses in Weißenburg zu sehen.

Der vom Förderverein der Stadt Saaz in Frankfurt am Main zusammengestellte Überblick zeigt geheime Akten, die erst nach Ende 1989 freigegeben wurden. Die Übersetzungen schildern die Ereignisse aus der Sicht der Täter, die von den Heimatvertriebenen teilweise äußerst kritisch gesehen werden. Ferner schildern überlebende Opfer der Inhaftierung, Beraubung und Vertreibung erstmals ihre Geschichte in der Öffentlichkeit.

Ausgehend von der Besiedelung von Böhmen und Mähren vor rund 900 Jahren über viele geschichtliche Ereignisse in diesem Zeitraum wird die Besetzung des Sudetenlandes im Dritten Reich, die Judenverfolgung, die „Befreiung“ nach Kriegsende und die danach folgende sogenannte „Wilde Vertreibung“ der sudetendeutschen sowie der ungarischen Bevölkerung sofort nach dem Kriegsende bis zur Zeit im Herbst 1945 beschrieben.

Aus heutigen Erkenntnissen war jedoch die „Wilde Vertreibung“ so wild nicht, staatliche Stellen hatten durchaus ihre Finger im Spiel, wie die Ausstellung zeigt. In ausführlichen Bildtafeln wird die detaillierte Geschichte der Städte Saaz, Postelberg, Komotau, Kaaden-Doppau, Aussig und Teplitz-Scbönau beschrieben und durch interessante Zeitzeugenberichte spannend ergänzt.

Symbol der Versöhnung

Luboš Palata | Landeszeitung Prag|Zeitung der Deutschen in der Tschechischen Republik. 10. Juni 2013

Luboš Palata ist Redakteur der Tageszeitungen MF iDnes und Lidové noviny.

Das Museum der böhmischen Deutschen in Ústí nad Labem (Aussig) kann uns niemand mehr nehmen.

Ich stand vor einem Papier-Modell des zukünftigen „Museums der böhmischen Deutschen“ und wurde plötzlich von dem komischen Gefühl überkommen, dass hier ein lang gehegter Traum endlich Wirklichkeit wird. Vor mir stand etwas, das ich schon vor 15, 20 Jahren hätte sehen wollen. Nur damals, zu Zeiten der gerade entstehenden Deutsch-Tsche-chischen Erklärung, als jedes sudetendeutsche Pfingstreffen hier mit dem gleichen Bangen erwartet wurde wie eine Flutwelle, die auf eine Staumauer zu walzt, als wir noch weder in der NATO noch in der EU waren, war es wirklich ein Traum im wahrsten Sinne des Wortes. Niemand hatte damals gedacht, dass er wahr werden könnte.

Ich war damals ein begeisterter Politikstudent an der Karlsuniversität bei Professor Rudolf Kučera, einem der wenigen Akademiker, dank derer die Bezeichnung „Politologe“ heute einen relativ wohl respektierten Beruf umschreibt. Unser Fachbereich galt im damaligen Postkommunismus als der Dissident unter den Lehrstühlen. Denn bei uns sprach man damals nicht von Böhmen, dem Staat, in dem drei Nationen – Tschechen, Deutsche und Juden – bis zum Zweiten Weltkrieg eine Gemeinschaft gebildet hatten, auch wenn sie durch verschiedene Barrieren geteilt war.

Schon damals kehrte ich begeistert von einem Treffen der Sudetendeutschen Landsmannschaft nach Prag zurück und teilte meinen Lesern mit, dass sie mehr zu bieten haben als das – tschechischen Ohren unangenehme – Geschrei um die Beneš-Dekrete. Sondern dass es das größte Treffen derer sei, die sich unserem (einst gemeinsamen) Land genauso verbunden fühlen wie wir. Ich schrieb von den riesigen Tischen voller Bücher und Karten aus und über Böhmen, von Trachten, Blasmusik, Kolatschen und darüber, dass all das Teil unserer Kultur, Teil unseres gemeinsamen Erbes ist.

Jenseits von Beneš

Und ich schrieb auch – wann genau weiß ich nicht mehr, und elektronisch archiviert sind die tschechischen Zeitungen erst seit 1996 – einen Artikel darüber, dass wir Tschechen ein Zeichen setzen sollten, ein Zeichen für die Versöhnung und gegen die Geschichtsverzerrung durch die Kommunisten: nämlich ein Museum unserer böhmischen Deutschen.

Seitdem hat sich viel getan. Das Deutsch-Tschechische Diskussionsforum, das Berlin für uns Böhmen, den deutschen wie den tschechischen, einrichten musste, damit wir überhaupt beginnen, uns miteinander zu unterhalten, hat uns einige Begegnungen der „dritten Art“ beschert, wie zum Beispiel zwischen kommunistischen Abgeordneten und Vertretern der vertriebenen Deutschen.

Ich habe gehofft und geglaubt, dass noch mehr geschehen kann. Zum Beispiel, dass der tschechische Staat sich gegenüber den Sudetendeutschen verhalten wird wie zu anderen Landsleuten aus Böhmen. Oder eben, dass es ein Museum geben wird, dass sich der Geschichte unserer deutschen Landsleute widmen wird. Vor fünf Jahren nun begann sich dieser Traum mit Hilfe örtlicher Historiker wie auch meiner Freunde Jan Šícha und Blanka Mouralová zu materialisieren. Das schöne alte Gebäude des Aussiger Museums wurde für Hunderte Millionen von Kronen mit EU-Geldern renoviert, der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds hat zu der Sammlung deutsch-böhmischer Exponate beigetragen, die mit Hilfe eines Architekturwettbewerbs zu einer Ausstellung komponiert wurden. Und Ministerpräsident Petr Nečas, der als Vertreter der Studentengeneration von 1989 die Sudetendeutschen während seines Bayernbesuchs Anfang des Jahres mit einem „Liebe ehemalige Landsleute und Mitbürger“ begrüßte, versprach öffentlich 50 Millionen Kronen zur Vervollständigung der Ausstellung. Ich glaube, dass es dieses Museum wirklich geben wird, weil es nicht mehr passieren kann, dass es es nicht geben wird. Und das sage ich in vollem Bewusstsein dessen, dass in diesem Lande alles möglich ist.

Das Museum öffnet ein weiteres, ein neues Kapitel unserer böhmisch-böhmischen Versöhnung. Ein Kapitel, in dem wir, wie nach jeder Scheidung, auch versuchen müssen, die Gründe zu verstehen, die zum schmerzhaften und tragischen Zerfall unserer Gemeinschaft geführt haben. Die Gründe, die tiefer gehen als die Tatsache, dass die deutschen Böhmen sich dem Nazismus zuwandten und die tschechischen Böhmen sich nach dem Krieg zu einer anderen Form des Totalitarismus hingezogen sahen – dem Stalinismus. Die Fehler, die dieser tragischen Entwicklung vorangingen, sollten in einem Lehrbuch zusammengefasst werden, einem Lehrbuch mitteleuropäischer Fehler, die wir nie wieder wiederholen dürfen. Denn auch wenn unsere böhmische Tragödie nun in Versöhnung übergeht, muss dieses Land das nächste Mal nicht unbedingt überstehen. Wir, die Tschechen und auch die vertriebenen Deutschen, sollten uns bewusst sein, dass wir wieder in Frieden und Verständigung miteinander leben. Vergebung mag zwar ein Wunder Gottes sein. Aber auch wenn uns Gott gnädig gestimmt ist, so hatte unsere gemeinsame Tragödie mehrere Akte und forderte Tausende unschuldiger Leben auf beiden Seiten.

Einladung zum Saazer Hopfenfest 5.-7. September 2013

Das Saazer Hopfenerntefest ist das größte Straßenfest der Tschechischen Republik. Dieses Jahr feiert es seinen 56. Geburtstag seit seinem Wiederaufleben nach dem Kriege. Umrahmt von einem Fest und Kulturprogramm auf mehreren Bühnen stellen sich dabei an die 23 Brauereien mit ihren Bieren vor.

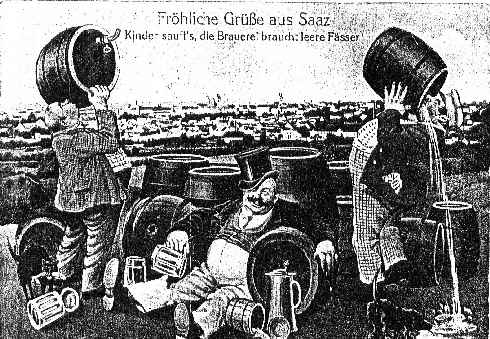

Die Geschichte des Saazer Hopfenfestes

Das Hopfenerntefest (tschechisch: dočesná) in Saaz, kurz auch Hopfenfest genannt,  erinnert uns an ein antikes Bacchanal. Was dem Münchner sein Oktoberfest, ist für den Saazer und die ganze Tschechische Republik das Hopfenfest.

erinnert uns an ein antikes Bacchanal. Was dem Münchner sein Oktoberfest, ist für den Saazer und die ganze Tschechische Republik das Hopfenfest.

Schon in früheren Zeiten folgte auf die Hopfenernte das Hopfenkranzfest. Unter Jubelgeschrei und Gesang begleiteten die Hopfenpflücker den mit Hopfenlaub und Fahnen geschmückten letzten Erntewagen in den Wirtschaftshof. Bei ihrer Ankunft krönten sie den Besitzer und seine Gemahlin mit einem aus den schönsten Hopfenzweigen geflochtenen Kranz (“Hopfenkranz”).

Bei Speise und Trank verbrachte man fröhliche Stunden. In der Regel fand sich ein Drehorgelspieler ein − in dessen Ermangelung tat es auch eine Ziehharmonika −, und beim Tanz vergnügten sich daraufhin Jung und Alt. Da Saaz eine größere Stadt war, nahm auch das Hopfenkranzfest bald größere Formen an.

Während der Besatzung durch die Nationalsozialisten ab 1938 war das Saazer Hopfenfest verboten, denn es hatte angeblich keine germanische Tradition, aber zur Freude und Heiterkeit gab es während des Krieges ohnehin keinen Anlass.

Während der Besatzung durch die Nationalsozialisten ab 1938 war das Saazer Hopfenfest verboten, denn es hatte angeblich keine germanische Tradition, aber zur Freude und Heiterkeit gab es während des Krieges ohnehin keinen Anlass.

Nach dem Krieg wurde die Tradition der Hopfenfeste wiederbelebt. Die Kommunisten benutzte das Fest leider auch zu Propagandazwecken. Aber es fand wieder jährlich statt, nur 1968 nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee fiel es aus.

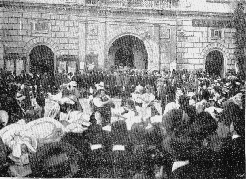

Foto: Hopfenkönig und Tanz vor den Rathaus in Saaz 1910

Saazer gedenken jüdischer Nazi-Opfer

Tschechen und Deutsche erinnern auf dem Jüdischen Friedhof von Saaz/ Žatec gemeinsam an die Ermordung der jüdischen Mitbürger

Am Montag, den 27. Mai 2013 trafen sich Bürger aus Saaz | Žatec, Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Teplitz | Teplice und deutsche Saazer aus der Bundesrepublik zur Gedenkveranstaltung „Der Genozid an den Saazer Juden“. Sie gedachten damit des schrecklichen Schicksals der Saazer Juden während der Okkupation Böhmens 1938-1945 durch das nationalsozialistische Deutschland. Bevor die Nazis kamen, stellten die Juden, die sich überwiegend zur deutschen Volksgruppe bekannten, ein Zehntel der Saazer Bevölkerung. Heute lebt nur mehr eine Familie hier, deren Mitglieder in der Jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Saaz hat keine eigene Jüdische Gemeinde mehr.

Am Montag, den 27. Mai 2013 trafen sich Bürger aus Saaz | Žatec, Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Teplitz | Teplice und deutsche Saazer aus der Bundesrepublik zur Gedenkveranstaltung „Der Genozid an den Saazer Juden“. Sie gedachten damit des schrecklichen Schicksals der Saazer Juden während der Okkupation Böhmens 1938-1945 durch das nationalsozialistische Deutschland. Bevor die Nazis kamen, stellten die Juden, die sich überwiegend zur deutschen Volksgruppe bekannten, ein Zehntel der Saazer Bevölkerung. Heute lebt nur mehr eine Familie hier, deren Mitglieder in der Jüdischen Gemeinde Teplitz aktiv sind. Saaz hat keine eigene Jüdische Gemeinde mehr.

Einleitende Worte sprach Petr Šimáček, Vorsitzender der „Freunde und Landsleute der Stadt Žatec“, der im Besonderen die Saazer Landsleute aus der Bundesrepublik begrüßte. Die Mitglieder des Heimatkreises Saaz unter ihrem Vorsitzenden Adolf Funk hatten am Tag zuvor in Postelberg der deutschen Opfer von Gewalt und Vertreibung nach dem Krieg gedacht. Jetzt legten sie auch für die jüdischen Opfer Blumen nieder. Bei den tschechischen Gastgebern machte dies großen Eindruck. Bürgermeisterin Hamousová ging darauf beim Empfang im Rathaus am nächsten Tag ausdrücklich ein.

Gabriela Becková, Stellvertretende Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Teplitz und Enkelin des letzten Kantors der Saazer Jüdischen Gemeinde, erzählte in ihrer Rede die Geschichte der Juden und des Jüdischen Friedhofs von Saaz. Jan Novotny, der Stellvertretende Bürgermeister von Saaz, sprach von Gelassenheit, Demut und Versöhnung als drei Tugenden, die er sich bei der Bewältigung der gemeinsamen Vergangenheit von Tschechen, Deutschen und Juden wünscht. Otokar Löbl, Vorsitzender des deutschen Fördervereins der Stadt Saaz/ Žatec, erinnerte an den Verlust, den Saaz durch das Ende der jüdischen Kultur in seinen Mauern erlitten hat, und machte einen Exkurs in die Geschichte von Rassismus und Antisemitismus zur Zeit des späten Kaiserreichs und der ersten Tschechoslowakischen Republik. Er warnte vor wiedererwachender Judenfeindlichkeit in rechtskonservativen und rechtskatholischen Kreisen der heutigen tschechischen Republik.

Nach der Niederlegung von Blumen an der Gedenkplatte schloss die Feierlichkeit mit einem jüdischen Gebet. Veranstalter der Gedenkfeier waren die jüdische Gemeinde Teplitz, der Förderverein der Stadt Saaz / Žatec, die Vereinigung der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec, der Heimatkreis Saaz und die Stadt Žatec. Sie ist Teil des Projekt „Die Juden von Saaz“, mit dem der Förderverein der Stadt Saaz/ Žatec den bedeutenden Beitrag in Erinnerung bringen möchte, den die Juden zu Wirtschaft und Kultur der tschechischen und deutschen Geschichte im Saazer Land geleistet haben.

Die tschechische Presse berichtete lokal und landesweit von der Veranstaltung, ebenso das Saazer Regionalfernsehen.