In der Sudetendeutschen Jugend hat sich ein neuer Verein gegründet

Von Ralf Pasch | LandesZeitung Prag, 3-4 / 2014

In der Sudetendeutschen Jugend (SdJ), Nachwuchsorganisation der Sudetendeutschen Landsmannschaft, kann sich offenbar nicht mehr jeder mit den traditionellen Begriffen und Symbolen identifizieren. Das zeigt die Gründung des Vereins „Mit Ohne Grenzen“ (MOG), der aus dem SdJ-Bezirk Niederbayern-Oberpfalz hervorging und inzwischen 40 Mitglieder hat, darunter fünf Tschechen. Die Vereinsgründung ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Identität des Nachwuchses in den sudetendeutschen Organisationen der Bundesrepublik wandelt. Neben dem allmählichen Aussterben der „Erlebnisgeneration“ mag ein weiterer Grund dafür sein, dass es außer in der SdJ zum Beispiel auch in der „Jungen Aktion“, dem Jugendverband der katholisch geprägten Ackermann-Gemeinde, immer mehr Mitglieder ohne so genannten Vertriebenenhintergrund gibt.

In der Sudetendeutschen Jugend (SdJ), Nachwuchsorganisation der Sudetendeutschen Landsmannschaft, kann sich offenbar nicht mehr jeder mit den traditionellen Begriffen und Symbolen identifizieren. Das zeigt die Gründung des Vereins „Mit Ohne Grenzen“ (MOG), der aus dem SdJ-Bezirk Niederbayern-Oberpfalz hervorging und inzwischen 40 Mitglieder hat, darunter fünf Tschechen. Die Vereinsgründung ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Identität des Nachwuchses in den sudetendeutschen Organisationen der Bundesrepublik wandelt. Neben dem allmählichen Aussterben der „Erlebnisgeneration“ mag ein weiterer Grund dafür sein, dass es außer in der SdJ zum Beispiel auch in der „Jungen Aktion“, dem Jugendverband der katholisch geprägten Ackermann-Gemeinde, immer mehr Mitglieder ohne so genannten Vertriebenenhintergrund gibt.

Die traditionelle politische Erklärung der SdJ beim Sudetendeutschen Tag im vergangenen Jahr war von diesem Nachdenken über die eigene Rolle geprägt:

Die SdJ von heute ist weder Erlebnis- noch Bekenntnisgeneration. Wir sind die Erbengeneration, der es obliegt, das mitteleuropäische Erbe nicht zu bewahren und zu verwalten, sondern zu gestalten.

Schon in ihrer Erklärung zum 60. Gründungsjubiläum im Jahre 2010 hatte die SdJ klare Worte gewählt:

„Eigentumsfragen dürfen heute keinen Einfluss mehr auf die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen haben“, stand dort. Zudem stellen sich die SdJler die Aufgabe, „an der Aufarbeitung deutscher Schuld mitzuwirken“.

Buchstäblich sichtbar wurde die Suche nach neuen Wegen in einer Kunstaktion am SdJ-Stand beim sudetendeutschen Pfingsttreffen 2013. Rund um den Stand waren mit weißer Farbe Worte und ganze Sätze auf den Boden geschrieben worden. „Hassliebe“, „Mein Thema? Euer Thema?“ oder „Nie wieder Nationalismus, nie wieder Vertreibung, nie wieder Krieg!“ war dort zu lesen. Die SdJler stellten sich damit die Frage, was ihre alljährliche Teilnahme am Sudetendeutschen Tag für sie bedeutet, was dies mit jedem Einzelnen macht, was es für die eigene Identität bedeutet.

Die Gründung des neuen Vereins MOG mag ein Versuch sein, Antworten auf solche Fragen zu finden. In dem Verein sammeln sich vor allem die Organisatoren des Zeltlagers in Gaisthal, in dem seit der Gründung Treffen der SdJ stattfinden und wohin seit dem Fall des Eisernen Vorhangs auch tschechische Jugendliche kommen. Inzwischen gibt es mit Sojka einen tschechischen Partnerverband. MOG-Vorsitzender Tobias Endrich sagt, dass einige SdJ- Mitglieder in seinem Umfeld sich nicht mehr damit hätten abfinden wollen, sich als „sudetendeutsch“ bezeichnen zu müssen, um deutsch-tschechische Jugendarbeit zu betreiben. Die Vereinsgründung soll „inhaltlich ein Zeichen setzen“, dass die grenzüber- schreitende Jugendarbeit auf eigenen Beinen stehen kann. Gleichwohl will der neue Verein weiterhin die Zusammenarbeit mit der SdJ pflegen. Laut Endres gibt es parallel Mitgliedschaften in der SdJ und dem neuen Verein.

Auch SdJ-Bundesvorsitzender Peter Paul Polierer ist Mitglied bei MOG geworden, er sieht in dem Verein wie seine Vorstandskollegin und bayerische SdJ-Landesvorsitzende Kataharina Ortlepp (siehe Interview unten) keine Gefahr, sondern eine Chance. Die Gründung sei ein Beweis dafür, dass „die Arbeit in der deutsch-tschechischen Jugendarbeit, die die SdJ seit dem Fall des Eisernen Vorhangs betreibt, ihre Früchte trägt“. Ziel des Lagers in Gaisthal sei „die Versöhnung und die Partnerschaft mit dem tschechischen Volk“. Es wäre „einfältig“, so Polierer, diese Arbeit ausschließlich im sudetendeutschen Kontext zu sehen. Der SdJ-Vorsitzende lehnt es dann auch ab, sich als „sudetendeutsch“ zu bezeichnen. Stattdessen sieht er sich als „Europäer niederbayerischer Heimat und böhmisch-mährischer Abkunft“.

Der Bundesvorsitzende der SL, Franz Pany, versucht, der Neugründung ebenfalls etwas Positives abzugewinnen, er sieht in dem neuen Verein eine „Erweiterung der vorbildlichen grenzübergreifenden Jugendarbeit auch über die sudetendeutsche Volksgruppe hinaus“. Grundsätzlich sei jede Aktivität zu begrüßen, die sich auf ein verbindendes Miteinander der jungen Generation sowie deren Austausch auf allen Gebieten erstreckt.

Freilich scheinen die aktuellen Entwicklungen in der SdJ mehr zu sein als nur eine Intensivierung der deutsch-tschechischen Kontakte. Vorsitzender Polierer spricht von einer „Strukturreform“, die in dem nach eigenen Angaben 5.000 Mitglieder zählenden Verband aktuell im Gange sei und die er notwendig findet, weil sich in den über 60 Jahren seit der Gründung vieles verändert habe. Das wird außer an der Rhetorik auch an der Symbolik deutlich: Den Adler der Landsmannschaft ersetzte die SdJ schon vor einiger Zeit in ihrem Logo durch einen Vogel, der von der deutschen und der tschechischen Fahne beflügelt wird.

Keine Spaltung, sondern eine Chance

Keine Spaltung, sondern eine Chance

Interview von Ralf Pasch mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Jugend (SdJ) und bayerischen Landesvorsitzenden der SdJ, Katharina Ortlepp

LZ: Frau Ortlepp, wie bewerten Sie die Gründung der neuen Gruppe „Mit Ohne Grenzen“ (MOG), ist das eine Spaltung der SdJ?

Wir sehen die Gründung des Vereins „Mit Ohne Grenzen“ nicht als Spaltung, sondern als Erweiterung unserer Arbeit über den sudetendeutschen Kontext hinaus. Es gibt viele Gründe, deutsch-tschechische Jugendarbeit zu machen. Ein sudetendeutscher Hintergrund ist ein sehr guter Grund, aber natürlich nicht der einzige. Wir arbeiten sehr eng mit dem neuen Verein zusammen: im Rahmen unsers Dachverbandes, der djo – Deutsche Jugend in Europa Landesverband Bayern, durch das Kooperationsabkommen zwischen der Sudetendeutschen Jugend und Mit Ohne Grenzen und natürlich auch inhaltlich. Für mich ist das deutsch-tschechische Zeltlager in Gaisthal nach wie vor das beste Zeltlager der Welt, ich fahre so oft ich es schaffe, als Betreuerin dorthin. Deshalb war ich bei der Gründung des Vereins im August dabei und wurde dort Mitglied. Da wir die Gründung als Erweiterung sehen, ist sie für uns kein Problem, sondern die Möglichkeit, aus ganz anderen Bereichen neue Mitglieder zu gewinnen. Vielleicht kann ja auch die Landsmannschaft davon profitieren, wenn wir unsere Arbeit auf eine breitere Basis stellen.

LZ: Die Gründer der Gruppe gaben als einen Grund für den neuen Namen an, dass einige Mitglieder in der SdJ mit dem Begriff „sudetendeutsch“ nichts mehr anfangen können, erleben Sie das auch so?

Natürlich hat die Generation der heute Aktiven eine andere Selbstwahrnehmung als die vorherigen Generationen. Die Enkelgeneration sieht die sudetendeutsche Herkunft ihrer Vorfahren als Teil ihrer Identität, was aber nicht automatisch heißt, dass sich unsere Mitglieder als junge Sudetendeutsche sehen. Diese Zuschreibung erfolgt vielmehr von außen und ist oft nicht ganz richtig, vor allem da wir mittlerweile auch viele Mitglieder ohne sudetendeutschen Hintergrund haben – mich zum Beispiel. Entscheidend sind für uns die Werte, die aufgrund unserer Verbandshistorie in der SdJ gelebt werden. Auch wenn sich der Zugang dazu geändert hat, geht es weiterhin um Völkerverständigung, Kulturerhalt- und Weiterentwicklung sowie die Arbeit an einem geeinten Europa.

LZ: Erwarten Sie, dass sich weitere solcher Gruppen wie MOG gründen? Wird sich die SdJ irgendwann fragen müssen, ob sie weiterhin gebraucht wird? Ist vielleicht eine neue Organisationsform nötig?

Nein, das erwarten wir nicht. Die Mehrzahl der SdJ-Mitglieder engagiert sich innerhalb der Kulturgruppen, sie haben einen anderen Zugang zur sudetendeutschen Thematik und identifizieren sich stärker damit. Allerdings überlegen wir tatsächlich, wie wir die Sudetendeutsche Jugend organisatorisch neu aufstellen können. Die rege Beteiligung der Mitglieder und die vielen Ideen, die sie dafür haben, zeigen uns, dass die SdJ sehr wohl noch gebraucht wird.

„Immer noch stehen wir auf recht eruptivem Vulkanboden“

Von Petr Pithart | Rede anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Prag 24. Juni 2013

Petr Pithart (geboren 1941 in Kladno) war 1990-1992 Premierminister der damaligen tschechischen Teilrepublik der Tschechoslowakei, bis heute ist er Mitglied des neuen tschechischen Senats, dem er 1996-1998 und 2000-2004 vorsaß. Er gehörte zu den Unterzeichnern der „Charta 77“ und war nach der Wende Gründungsmitglied des „Bürgerforums“. Seit 1994 lehrt er an der Juristischen Fakultät der Prager Karlsuniversität.

Der Zukunftsfonds befindet sich in der Hälfte des zweiten Jahrzehnts seiner Existenz. Es ist an der Zeit zu überlegen, wie es in fünf Jahren mit ihm aussehen soll, bis dahin ist sein Bestehen durch die Regierungen beider Staaten gesichert. Was für eine Zukunft bereiten wir ihm?

Das Wort Zukunft verstehe ich im Zusammenhang mit dem Fonds so, dass es nicht bedeutet, dass wir die Vergangenheit den Historikern überlassen können oder sogar sollten, wie das von vielen Politikern oft ohne nachzudenken wiederholt wird, sondern dass uns am meisten an der Haltung tschechischer und deutscher junger Menschen liegt, für die die Mittel des Fonds vor allem bestimmt sind. Schließlich sind auch Historiker voll subjektiver Empfindungen und keine Garantie für Objektivität. Lassen wir ruhig den Gedanken zu, dass in den Wertungen von Historikern keine Objektivität existiert.

Das Wort Zukunft verstehe ich im Zusammenhang mit dem Fonds so, dass es nicht bedeutet, dass wir die Vergangenheit den Historikern überlassen können oder sogar sollten, wie das von vielen Politikern oft ohne nachzudenken wiederholt wird, sondern dass uns am meisten an der Haltung tschechischer und deutscher junger Menschen liegt, für die die Mittel des Fonds vor allem bestimmt sind. Schließlich sind auch Historiker voll subjektiver Empfindungen und keine Garantie für Objektivität. Lassen wir ruhig den Gedanken zu, dass in den Wertungen von Historikern keine Objektivität existiert.

Die Aktivitäten des Fonds habe ich aus der Ferne verfolgt. Dafür war ich ganz zu Beginn der ersten Begegnungen mit Diskussionen zwischen Tschechen und Deutschen dabei. Gestatten Sie eine Erinnerung an diese Zeit. Als Vertreter des Bürgerforums rief mich am 2. Januar 1990 gleich früh in unserem Stab im Prager „Špalíček“ Pavel Tigrid aus Paris an und richtete mir die Bitte der bei uns lebenden deutschen Katholiken aus, dass sie sich mit Glaubensgenossen treffen und anfangen wollen, zu diskutieren, worüber bis zu dieser Zeit nie diskutiert wurde. Stattdessen wurde endlos wiederholt, dass die grundlegende Richtlinie für die Außenpolitik der Tschechoslowakei der Kampf gegen den deutschen Revanchismus sei. Und das Bündnis mit der Sowjetunion würde uns vor dieser Gefahr bewahren. Zusammen mit meinem Freund Petr Příhoda habe ich diese Begegnung organisiert. Tschechische und bayerische Christen trafen sich, glaube ich, im März 1990 in Marktredwitz, und wahrscheinlich begann damals ein bis heute nicht endender organisierter Dialog.

Als späterer Vorsitzender der Bolzano-Gesellschaft war ich auch Mitglied des ersten und damit am längsten bestehenden regelmäßigen Diskussionsforums, nämlich der Begegnungen zwischen Mitgliedern der tschechischen Bolzano-Gesellschaft und der deutschen Ackermann-Gemeinde. Die dreitägigen Konferenzen begannen schon im Jahr 1991 in Jihlava und setzen sich bis heute fort, nun in Brno [Brünn]. Bei den Gedanken an einen manchmal dramatischen Verlauf und an die Zweifel am Sinn kann ich den über Jahre hinweg unermüdlichen Motor dieser Begegnungen, den geduldigen und liebenswürdigen Jaroslav Šabata, hier nicht unerwähnt lassen. Wir mussten einige Krisen überwinden, aber es hat sich gelohnt.

Zu Beginn ähnelte der Dialog zwischen Tschechen und Deutschen trotz besten Willens nur äußerlich einem Dialog. Es waren also zuerst eher hitzige Monologe, die einander nicht erreichten. Oft endete der Streit in der Frage, wer mehr gelitten hatte, wer wem mehr Leid zugefügt hatte. Zu diesen oft dramatischen und schmerzlichen Begegnungen mit der Vergangenheit kam es über Jahre hinweg auf vielen verschiedenen Ebenen und Plattformen – dazu rechne ich auch das, was in Deutschland „Volksdiplomatie“ genannt wird, also spontane Aktivitäten von verschiedenen Vereinen und auf kommunaler Ebene –, bis es im Jahr 1997 gelang, sich auf den Text der Deutsch-Tschechischen Erklärung zu einigen, die anschließend von den Parlamenten beider Staaten verabschiedet wurde. Ein jedes Wort darin wurde wortwörtlich abgearbeitet und auf beiden Seiten von Tausenden engagierten Menschen guten Willens durchlitten, die sich bemühten, der historischen Wahrheit nahe zu kommen, ohne neue Konflikte oder neues Unrecht zu schaffen. Eine Erklärung, die alte Wunden nicht aufreißen, sondern heilen würde. Ich zögere nicht. zu sagen, dass dies eine bewundernswerte Leistung war, und zwar auf beiden Seiten. Alle, die dabei mitgeholfen haben, verdienen Dank und Anerkennung.

Seitdem wissen wir aber auch, dass wir nie eine einzige, gemeinsame Wahrheit finden werden. Das bedeutet keinesfalls, dass wir uns nicht gegenseitig unsere Geschichte erzählen sollten. Wir müssen aber vor allem aufmerksam zuhören und versuchen, die Geschichte der Anderen zu verstehen. Verstehen heißt nicht immer Einverständnis. Für mich bedeutet diese Erkenntnis am Ende eine große Erleichterung: es existiert keine letzte, große, objektive Wahrheit für alle. Wir müssen lernen, ohne Illusion hinsichtlich einer letzten „objektive“ Wahrheit zu leben. Wir können uns der Wahrheit nur annähern, und oft bleibt es nur bei der Begegnung zweier unterschiedlicher Vorstellungen darüber.

Aber noch ist nicht alles ganz in Ordnung: Als im Februar dieses Jahres der tschechische Premier Nečas in München Worte aus der Deutsch-Tschechischen Erklärung zitierte, ohne diese ausdrücklich zu erwähnen, waren zuerst viele Menschen bei uns überrascht, nahmen sogar Anstoß, wie weit er gegangen sei. Andere wiederum lobten ihn und bewunderten seinen Mut, obwohl er nur die schon längst vereinbarten Formulierungen übernahm. Es zeigte sich, dass die ganze Problematik des konfliktreichen Zusammenlebens einstiger Mitbürger auch nach fünfzehn Jahren noch lebendig ist – im Sinne von „offen“, „schmerzlich“.

Die Erklärung haben, kurzum, viele schon vergessen. Heute, zu Zeiten der Wirtschafts- und bei uns auch politischen und moralischen Krise tauchen Haltungen auf, von denen manch einer denken könnte, sie seien schon eine Sache der Vergangenheit. Es genügt, heute die Diskussionen im Internet zu verfolgen – und dabei denke ich an die seriösesten Plattformen. Eine Zeit, die den Menschen vielerlei Frust verursacht, bringt naturgemäß Morast aller Art zum Vorschein: rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche Haltungen, auch immer wieder antideutsche Haltungen – vor allem gegen die Deutschen, die mit uns in einem Staat gelebt haben.

In der Ersten Republik gab es ein paar (nicht sehr zahlreiche) Gruppierungen tschechischer Faschisten. Heute bekennen sich etliche junge Menschen zu faschistischen Symbolen. Das war damals nicht so. Da ich schon diese beiden Begriffe erwähnt habe, will ich nicht den wahrscheinlich vergeblichen Vorwurf an die Adresse einiger Journalisten, Publizisten und Politiker unerwähnt lassen, die Faschismus und Nazismus miteinander verwechseln. Das ist kein Bagatellfehler. Die genaue Analyse beider Begriffe für den aktuellen Gebrauch eines Tschechen legte zuletzt Erazim Kohák in seinem Buch „Domov a dálava“ [Heimat und Ferne] dar.

Ich zweifle deshalb keinen Moment daran, dass der Zukunftsfonds und das Gesprächsforum auch in der Zukunft notwendig sein werden. Nicht nur deshalb, weil sie ihre Arbeit gut machen, sondern vor allem deshalb, weil wir, Tschechen und Deutsche, diese Arbeit brauchen werden. Wenn Sie wollen, ist in meiner Haltung eine gewisse vorsichtige Skepsis sichtbar, was die Zukunft betrifft.

Die Notwendigkeit des Fonds und seines Gesprächsforums wird auch durch den Vergleich der Qualität und Intensität der deutsch-tschechischen und der österreichisch-tschechischen Beziehungen sowie der Qualität des gegenseitigen Zusammenlebens bestätigt. Die ersten Beziehungen sind trotz aller empfindlichen Stellen gut, vorhersehbar, also verlässlich. Eben weil dahinter die Arbeit tausender Menschen auf beiden Seiten steht. Diese bestand und besteht im Zeitaufwand und in den Bemühungen, die geduldig den Begegnungen und der Klärung von Standpunkten gewidmet wurden, im Mut zu einer kritischen Wertung auch in den eigenen Reihen. All diesen Menschen, die oft, wie man so schön sagt, ihre Haut zu Markte getragen haben, muss Anerkennung ausgesprochen werden. Das sind echte tschechische und deutsche Patrioten. Es ist kein Wunder, dass das nationalistische Gesindel sie nicht ausstehen kann. Die anderen, die österreichisch-tschechischen Beziehungen, sind zerbrechlicher, leichter irritierbar, da an ihrer Kultivierung bei Weitem nicht so gearbeitet wurde.

Persönlich bin ich der Meinung, dass alle Nachbarn in Mitteleuropa irgendwelche Fonds und Gesprächsforen brauchen könnten. Immer noch stehen wir auf recht eruptivem Vulkanboden, manchmal sind Erschütterungen zu spüren, oder Gestank, der aus den Tiefen der unbewältigten Vergangenheit durch ungeahnte Kanäle entweicht.

Die deutsch-tschechischen Monologe haben sich erst schrittweise in Dialoge verwandelt. Es bleibt noch eins übrig – ein bisher unerreichtes Ziel: dass die Deutschen lernen, über das tschechische Leid im Krieg, über den tschechischen Widerstand gegen die Besatzungsmacht zu sprechen, zu forschen und zu schreiben, und das Gleiche gilt natürlich umgekehrt: wir müssen den Willen und die Fähigkeit erlangen, die Geschichte des deutschen Leids, wie es die Deutschen nach dem Krieg erlebt haben, zu erzählen. Dabei wird, wie ich hoffe, nicht nur die Historiografie eine bedeutende Rolle spielen, sondern auch die Literatur und der Film, sowohl der Dokumentar-, als auch der Spielfilm. Erst, wenn ich mit eigenen Worten die Leidensgeschichte des Anderen erzählen kann, der auch durch die Schuld unserer Leute gelitten hat, bestätige ich endgültig, dass ich es begriffen habe. Es wäre schön, wenn wir diese Fähigkeit – nennen wir sie „aktive Empathie“ –, erlangen und auch den jungen Menschen auf beiden Seiten beibringen könnten. Ich glaube, dass dies der Bundespräsident Joachim Gauck wunderbar vorlebt.

Aber es muss nicht nur über das Leid des Einen oder des Anderen gesprochen werden: es muss auch darüber gesprochen werden, was wir in der Vergangenheit Positives geleistet haben, darüber, wie die Landschaft im Grenzgebiet von all denen kultiviert wurde, die als deutschsprachige Bevölkerung die böhmischen Länder bewohnten, als Deutschböhmen (Bohemové). Schade, dass es dafür kein tschechisches Wort gibt. Auch davon sprach unlängst der ehemalige Premierminister in München, und das war bei Weitem keine abgedroschene, alltägliche Höflichkeitsfloskel. Es war endlich notwendig, das auch einmal auf dieser Ebene zu sagen.

Ich spreche jetzt hier nur meine eigene Überzeugung aus, wenn ich sage, dass die tschechische Seite – falls man sich überhaupt so eine Verallgemeinerung erlauben darf – seit November 1989 einen relativ größeren Fortschritt in Selbsterkenntnis gemacht hat als unsere ehemaligen deutschen Mitbürger. Unsere Seite wurde mit historischen Fakten konfrontiert, die sie nicht besonders kannte oder sogar nicht kennen wollte, und lernte, damit zurechtzukommen. Wir sind, glaube ich, in der Selbstreflexion etwas weiter als die andere Seite, die Jahrzehnte über ihr Leid ins Leere gesprochen hat und deshalb auch – so scheint es mir – auf ihren Standpunkten beharrt und die Kausalzusammenhänge in der damaligen Zeit ignoriert oder bagatellisiert. Das Eingeständnis ist nicht einfach, da es sozusagen das nachfolgende Leid im Sinne von „ihr habt bekommen, was ihr verdient habt“ relativiert. Ich denke [das geht] nicht. Aus christlicher Sicht können Sünden, die von Rache geleitet sind, niemals relativiert werden.

Ich habe heute das Wort „Sudeten“ / „sudetisch“ nicht benutzt. Ist es notwendig, immer von den Sudeten, den Sudetendeutschen zu sprechen? Allein schon die Worte wecken in manchen von uns automatisch starke Emotionen – oft Besorgnis, Angst, Abneigung. Wollen wir, dass es so ist? Alle wissen wir, was über Jahrhunderte hin das Wort Sudeten bedeutet hat – ein keltisches Wort für Wildschweinberge, ursprünglich ein engbegrenzter geografischer Begriff. Es bezeichnete den gebirgigen Teil des nördlichen Grenzgebiets. Zu einem ganz anderen und zwar politischen Zweck wurde der Begriff zum ersten Mal zu Beginn des vorigen Jahrhunderts von dem Publizisten und politischen Aktivisten Franz Jesser verwendet. Man begann damals, den Begriff mit einem klaren Ziel einzusetzen: um alle, ansonsten sehr unterschiedliche Deutsche aus Zwittau oder Reichenberg, aus Znaim und von der Prager Kleinseite, aus Klostermanns Böhmerwald, aus dem Egerland und auch aus der Iglauer Sprachinsel unter einem Begriff zu vereinen, unter einem einzigen Kampfbanner. Es ist erwähnenswert, dass nur ein Jahr später in Trutnov die erste Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP, mit einem großdeutschen, antiliberalen und antisemitischen Programm gegründet wurde. Dieses Vorhaben gelang am Ende leider Henlein und Hitler. Wir haben es nach dem Krieg vollendet. Und so klingen die Worte als solche, wenn man „sudetendeutsche Landsmannschaft“ sagt und sogar das zweite Wort phonetisch mit dem Häkchen über dem s schreibt, noch heute für manchen bedrohlich, feindlich. Wollen wir, dass sie so klingen? Könnten wir nicht doch von den Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien sprechen? Oder von unseren ehemaligen deutschen Mitbürgern? Von böhmischen, mährischen, schlesischen Deutschen? Und somit von der „Landsmannschaft unserer ehemaligen deutschen Mitbürger“?

Ich habe eine Frage gestellt, nur so für mich, nichts weiter. Die Frage lautet, ob wir nicht lieber ohne ein Wort auskommen sollten, das von Beginn seiner politischen Karriere Träger und Symbol dessen ist, was uns trennt? Ohne ein Wort, das pauschalisiert und gleichschaltet, was nicht gleichzuschalten geht? Dabei lässt sich das Wort leicht durch genauere ersetzen. Das ist eine Frage in unsere Reihen. Ich weiß, dass von der anderen Seite zu hören ist, dass Sudetendeutscher einfach der sein soll, der sich als solcher betrachtet. Also keine pflichtmäßige Zugehörigkeit, kein alleiniges, pflichtmäßiges Banner.

Es liegt schlicht und einfach noch genügend vor uns, was wir zwischen uns klären müssen. Der Zukunftsfonds sollte nicht in fünf Jahren enden. Er kann sich so oder so wandeln, aber er sollte nicht aufhören zu existieren, wenn die Regierungen einmal das Gefühl haben sollten, dass schon alles geklärt ist. Das wird nie der Fall sein. Wie wäre solch ein Fonds gerade in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nützlich gewesen! Stattdessen haben wir miteinander über Staatsmänner und Diplomaten von Großmächten kommuniziert, deren Bevölkerung nichts über uns wusste und das ohne Schamgefühl zugab.

Ihnen allen, die sich an der Arbeit des Zukunftsfonds und Gesprächsforums beteiligt haben, gebühren nicht nur meine Anerkennung und mein Dank. Beide Institutionen gehören zu den Lichtblicken in der Entwicklung nach dem November 1989. Sie sind ein Beweis dafür, dass wir doch etwas gelernt haben, auch wenn es aus unerfindlichen Gründen als weise und scharfsinnig angesehen wird, bis zum Überdruss zu wiederholen, dass noch nie jemand aus der Geschichte, aus der Vergangenheit eine Lehre gezogen habe. Zum Glück stimmt das nicht. Und es ist nichts Verwerfliches daran, dass es gut ist, für solch eine Lehre, für den Lernprozess auch Mittel, ja, Geld, kurzum, einen Fonds zu haben – unseren Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das jugendliche Alter von fünfzehn Jahren erreicht hat. Ich hoffe, er erreicht zumindest das Erwachsenenalter.

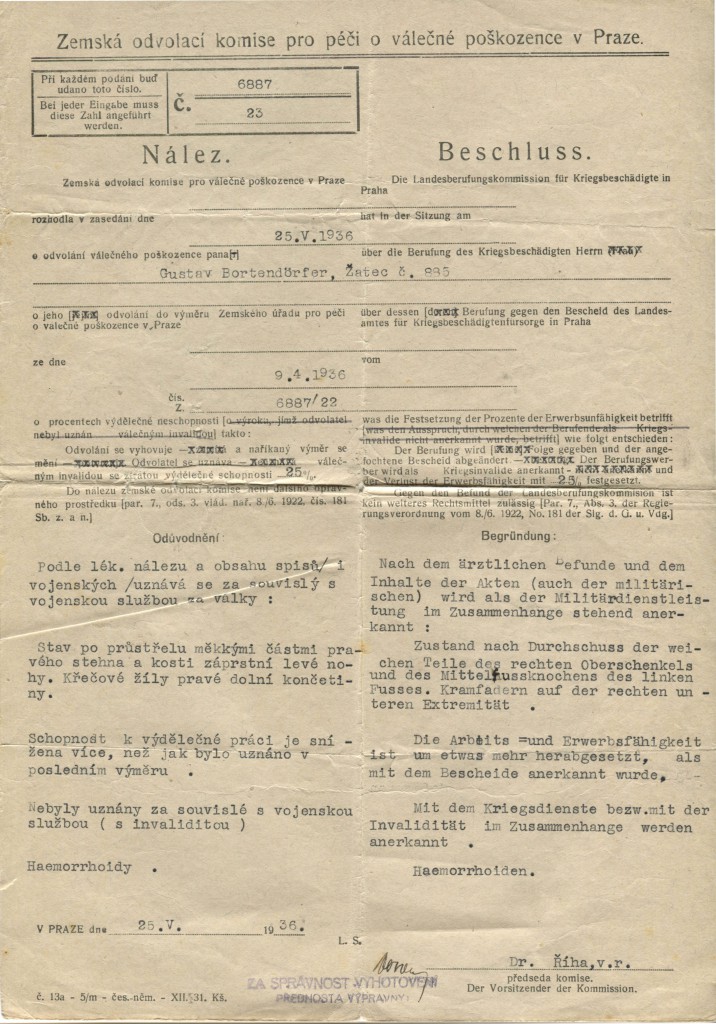

Gustav Borstendörfer

Erinnerungen an ein deutsch-böhmisches Leben 1895-1965

Von Andreas Kalckhoff

Mein Großvater war ein einfacher Mann. Er hatte Bäcker gelernt und war später Obsthändler. Er kam am 14. März 1895 in Saaz zur Welt, als Sohn des Bäckers Wenzel Porstendörfer und seiner Frau Dorothea Pechmann, einer Tschechin aus Pilsen. Schon sein gleichnamiger Großvater war „bürgerlicher Weißbäckermeister“ in Saaz, stammte jedoch aus dem nahen Pröhlig (Přívlaky), zwischen Straupitz (Strupeč) und Strahn (Stranná), wo sein Vater Zimmermann gewesen war. Dem Namen nach könnte die Familie Porstendörfer (mein Großvater schrieb sich aufgrund eines Standesamtsfehlers „Borstendörfer“) aus dem bereits 1280 urkundlichen mährischen Porstendorf (Boršov) zugewandert sein, damals eine deutsche Enklave, heute zur Stadt Moravské Třebové (Mährisch Trübau) gehörig. Aber auch in Sachsen gibt es Dörfer dieses Namens, die als Herkunftsort in Frage kommen.

Als der erste Weltkrieg ausbrach, war Gustav neunzehn, alt genug, um für den Kaiser in Wien zu sterben. Er hatte Glück und bekam nur einen Beindurchschuss, für den er lebenslang eine kleine Versehrtenrente bezog, zeitweise von der tschechoslowakischen Republik. Allerdings machte ihm das Bein auch lebenslang Beschwerden. Den Heimaturlaub im Dezember 1916 nutzte er zur Heirat mit Therese Rust, deren mütterliche Vorfahren schon um 1750 in Saaz belegt sind. Am 1. Januar 1919 wurde beider Tochter Gertrud geboren, meine Mutter.

Zwei Monate zuvor war in Prag die Tschechoslowakische Republik ausgerufen worden. Die deutsche und ungarische Minderheit wurde an der Gründung des neuen Staates nicht beteiligt. Die Siegermächte erklärten sie zu Kriegsverlierern, die sich jetzt den Entscheidungen des tschechischen Mehrheitsvolkes zu beugen hätten. Gustav Borstendörfer fand das, wie wohl alle Betroffenen, unangemessenen und ungerecht. Hatten sie, die Deutschböhmen, den Ersten Weltkrieg verschuldet? Doch Geschichte ist nicht gerecht. Der kleine Mann hat in der Regel keinen großen Einfluss auf sie und muss das Beste aus seiner Lage machen. Der vierundzwanzigjährige Gustl tat das.

Als Handwerker stand er der Sozialdemokratie nahe. Ob er aktives Mitglied war, weiß ich nicht. Nach dem Krieg trat er jedenfalls der Seliger-Gemeinde bei, benannt nach dem sozialdemokratischen Parlamentsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden in Prag, Josef Seliger (1870-1920). Er gehörte zu denen, die den neuen demokratischen Staat akzeptierten. Feindschaft gegenüber den Tschechen verbot sich ohnehin aufgrund seiner mütterlichen Herkunft. Er sprach gut Tschechisch, nicht zuletzt aus beruflichen Gründen. Tschechische Landarbeiter halfen ihm beim Obstpflücken in den Apfel- und Kirschgärten rund um Stankowitz (Stankovice) nördlich von Saaz. Den nationalistischen Rausch der „Sudetendeutschen“ nach der Machtergreifung Hitlers hielt er für fatal, mit den Henlein-Leuten wollte er nichts zu tun haben.

Gustav Borstendörfer war kein Aktivist und kein Widerstandskämpfer, aber gleichwohl ein überzeugter Antifaschist. Doch seine politische Haltung schützte ihn Anfang Juni 1945 nicht davor, mit den anderen Männern und Jugendlichen aus Saaz nach Postelberg verschleppt zu werden. Sie schützte ihn, nachdem er die fürchterliche Zeit im Lager überlebt hatte, auch nicht vor der Vertreibung aus der böhmischen Heimat seiner Mütter und Väter. Sie schützte ihn nicht vor dem Verlust seines hart erarbeiteten Eigentums und Vermögens. Wie viele andere Deutsche, ob im „Reich“ oder in Böhmen, büßte er mit für die politischen Dummheiten seiner Landsleute und die Verbrechen des Hitlerstaates.

Er hatte genügend politischen Verstand, zu erkennen, dass an seinem Schicksal nicht das tschechische Volk schuld war. So habe ich von ihm nie ein böses Wort über „die Tschechen“ gehört. Er wusste damals nicht, was wir heute wissen: dass die Gräueltaten an Deutschen zur Planung des kommunistisch dirigierten militärischen Geheimdienstes gehörten. Aber er wusste, dass nicht tschechische Nachbarn die Täter waren, deren Zorn über die Naziherrschaft sich in „gerechter Vergeltung“ entlud, wie es später hieß. Er erzählte stattdessen, wie ihm einer seiner tschechischen Obstpflücker heimlich Brot durch den Zaun zusteckte. Er konnte seine Erfahrungen politisch einordnen und verstand historische Zusammenhänge. Und er dachte über Schuld nach. Die grauenhaften Umstände der Internierung kommentierte er mit den Worten: „Sie haben mit uns gemacht, was wir mit den Juden gemacht haben.“

Wir sind uns heute einig, dass es keine kollektive Schuld gibt. Es ist unmenschlich, Angehörige einer Nationalität oder Religion für die Untaten büßen zu lassen, die von verbrecherischen Regierungen oder gar nur Einzelnen aus ihren Reihen begangen wurden. Leider geschieht dies jedoch immer wieder. Dem kann man nur begegnen, indem man widerspricht und nicht mitmacht. Gustav Borstendörfer gehörte zu diesen Menschen, obwohl er allen Grund gehabt hätte, ungerecht zu sein. Er war fünfzig, als er sich in Deutschland eine neue Existenz aufbauen musste. Er war wie viele Sudetendeutsche fleißig genug, es wieder zu einem Haus und einem kleinen Kaufladen zu bringen. Aber er fühlte sich zu alt, um noch einmal richtig durchzustarten und das zu erreichen, was er in Saaz war: jemand, der Obst wagonweise „ins Reich“ verlädt, statt es tütenweise zu verkaufen.

Ich war noch nicht zwanzig, als mein Großvater siebzigjährig in einem kleinen Ort bei Regensburg starb. Heute, da ich fast so alt bin, wünschte ich mir, ich hätte ihn mehr über sein Leben und seine Gefühle befragt. Aber ich habe auch so mitbekommen, dass er an der Vertreibung litt. Václav Havel, der wie Großvater, Vater und Bruder von Gustav Borstendörfer den Namen des böhmischen Nationalheiligen trug, hat sich in seiner Rede vor dem deutschen Bundestag mit dem Begriff Heimat auseinandergesetzt. Er hat ihn in Zusammenhang gebracht mit Nationalität und Volkstum, ja mit Nationalismus. Gustav Borstendörfer war aber nicht völkisch-national gesinnt. Er vermisste nach der Vertreibung nicht das deutsche Sudetenland – er vermisste Saaz. Er vermisste seine beruflichen und gesellschaftlichen Kontakte, die Kaffeehäuser und Bierstuben, die Geschwister, die jetzt in alle vier Winde zerstreut waren, seine Freunde, unter denen viele Juden waren, und wahrscheinlich auch die hübsche Stadt, obwohl er darüber nie gesprochen hat. Und nicht zuletzt die großen Obstgärten auf dem Land, in denen er die Sommermonate mit seiner Familie und den Pflückern verbrachte.

Um diese Heimat ging es ihm, nicht um nationale Gemeinschaft oder Landsmannschaft. Er wusste, dass ihm diese Heimat letztlich Hitler genommen hat. Hitler hatte einen Krieg angezettelt, an dessen Ende für Gustav Borstendörfer der Verlust von Heim und Heimat stand. Zuvor hatte ihm Hitler seine jüdischen Freunde genommen, über deren Schicksal er weinte, und seine politische Freiheit, für eine soziale Demokratie zu kämpfen. Viele Sozialdemokraten landeten damals im Gefängnis. Ohne Hitlers Krieg hätte es auch keine kommunistische Herrschaft über Ost- und Mitteleuropa gegeben. Selbst wenn er in Saaz hätte bleiben können: in einem kommunistischen Saaz wäre er so wenig glücklich geworden, wie er es in dem faschistischen Saaz war. Tatsächlich haben viele deutsche Antifaschisten die Tschechoslowakei nach dem „Prager Frühling“ verlassen. Auch sie haben am Ende ihre Heimat verloren.

Ein gutes neues Jahr 2014

wünscht den Freunden von Saaz und allen, die es werden wollen

der Förderverein der Stadt Saaz|Žatec

Saazer Weihnachtsgrüße 2013

Den Freunden von Saaz und allen, die es werden wollen:

Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr!

Essen in Saaz

Sehnsuchtsort Altböhmische Küche

Die tschechische Küche hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Das gilt auch für das Essen in den Restaurants. Für Liebhaber der altböhmischen Küche, wie es sie seit den seligen k. u k.-Zeiten bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab, mag das eine Enttäuschung sein. Aber wo, bitteschön, gibt es bei uns noch altdeutsche Küche? Das eine oder andere Gericht vielleicht, aber selbst ländliche Gaststätten kommen nicht mehr ohne Anleihen bei der Mittelmeer- und Asia-Küche aus. Dieser Trend, unterstützt von einem internationalen Lebensmittelangebot, das bis in die Dorfläden und Discounter vorgedrungen ist, hat zu einer gewissen Einheitsküche in Europa geführt. Tschechien macht da keine Ausnahme.

Die tschechische Küche hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Das gilt auch für das Essen in den Restaurants. Für Liebhaber der altböhmischen Küche, wie es sie seit den seligen k. u k.-Zeiten bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab, mag das eine Enttäuschung sein. Aber wo, bitteschön, gibt es bei uns noch altdeutsche Küche? Das eine oder andere Gericht vielleicht, aber selbst ländliche Gaststätten kommen nicht mehr ohne Anleihen bei der Mittelmeer- und Asia-Küche aus. Dieser Trend, unterstützt von einem internationalen Lebensmittelangebot, das bis in die Dorfläden und Discounter vorgedrungen ist, hat zu einer gewissen Einheitsküche in Europa geführt. Tschechien macht da keine Ausnahme.

Diese realistische Bestandsaufnahme sei vorausgeschickt, damit der Autor im Folgenden nicht als hoffnungsloser Nostalgiker belächelt wird. „Nostalgie“ heißt wörtlich Heimweh – gemeint ist die Sehnsucht nach den alten Zeiten. Ja, der Autor, der in seiner eigenen Küche umstandslos auch italienisch und asiatisch kocht, bekennt sich dazu, dass er nicht zuletzt nach Böhmen fährt, um dort Böhmische Knödel mit dicken Mehl- und Sahnesoßen zu essen, die kräftig nach Knoblauch, Meerrettich oder Bratensaft schmecken. Bei seinem ersten Besuch in Saaz und Prag 1968 kam er da noch voll auf seine Kosten.

Diese realistische Bestandsaufnahme sei vorausgeschickt, damit der Autor im Folgenden nicht als hoffnungsloser Nostalgiker belächelt wird. „Nostalgie“ heißt wörtlich Heimweh – gemeint ist die Sehnsucht nach den alten Zeiten. Ja, der Autor, der in seiner eigenen Küche umstandslos auch italienisch und asiatisch kocht, bekennt sich dazu, dass er nicht zuletzt nach Böhmen fährt, um dort Böhmische Knödel mit dicken Mehl- und Sahnesoßen zu essen, die kräftig nach Knoblauch, Meerrettich oder Bratensaft schmecken. Bei seinem ersten Besuch in Saaz und Prag 1968 kam er da noch voll auf seine Kosten.

Verfall der tschechischen Esskultur

Das änderte sich schon in den späten Achtzigern, als der Kommunismus in den letzten Zügen lag: die Portionen wurden kleiner, die Fleischsoßen dünner. Aber man bemühte sich, aus dem bißchen, was man hatte und bezahlen konnte, das Beste zu machen. Vor allem: die Küche blieb unverwechselbar. Noch am Anfang des neuen Jahrhunderts galt das. Doch dann begann sich allmählich im Gast aus Deutschland eine gewisse Enttäuschung breit zu machen. Weniger, weil sich die Speisekarten immer mehr mit Modegerichten von europäischer Beliebigkeit füllten. Das konnte er verstehen, schließlich wollte vor allem die Jugend auch kulinarisch den Anschluss an das lange versperrte westliche Ausland. Ärgerlicher war, dass die böhmische Kochkunst zu verfallen schien.

Der neue Wohlstand bekam der Küche nicht. Wenn die Teller früher übersichtlich aussahen – ein Stück Fleisch, Soße und Knödel, dazu ein kleiner Salat –, begann sich plötzlich alles mögliche „Gemüse“ auf den Tellern zu tummeln, vor allem in Form von Rohkost. Mehr ist aber oftmals weniger, wenn die Beilagen kulinarisch keinen Sinn machen. Andererseits ließ die Qualität der Produkte nach und dazu die Kunst, schmackhafte Soßen zu machen und Fleisch richtig zu braten. Überhaupt das Handwerkliche: Konvenienzprodukte aus Tiefkühltruhe und Plastikeimern ersetzten frisch zubereitete Speisen. Es mußte ja schnell gehen, man wollte schnell Geld verdienen. Am Ärgerlichsten aber war die mangelnde Produktkenntnis: „Sirloin Steak“, „Entrecôte“ oder „Filet Steak“ standen zwar auf der Karte, aber man bekam irgend ein undefinierbares, zähes Stück Fleisch, das totgebraten war, egal wie man es bestellt hatte.

Der neue Wohlstand bekam der Küche nicht. Wenn die Teller früher übersichtlich aussahen – ein Stück Fleisch, Soße und Knödel, dazu ein kleiner Salat –, begann sich plötzlich alles mögliche „Gemüse“ auf den Tellern zu tummeln, vor allem in Form von Rohkost. Mehr ist aber oftmals weniger, wenn die Beilagen kulinarisch keinen Sinn machen. Andererseits ließ die Qualität der Produkte nach und dazu die Kunst, schmackhafte Soßen zu machen und Fleisch richtig zu braten. Überhaupt das Handwerkliche: Konvenienzprodukte aus Tiefkühltruhe und Plastikeimern ersetzten frisch zubereitete Speisen. Es mußte ja schnell gehen, man wollte schnell Geld verdienen. Am Ärgerlichsten aber war die mangelnde Produktkenntnis: „Sirloin Steak“, „Entrecôte“ oder „Filet Steak“ standen zwar auf der Karte, aber man bekam irgend ein undefinierbares, zähes Stück Fleisch, das totgebraten war, egal wie man es bestellt hatte.

Hoffnung auf Besserung: zwei neue Lokale

Natürlich gab es diesen Qualitätsverfall nicht überall, aber die Köche und Besitzer wechselten oft so schnell, dass man nicht mehr auf dem Laufend war. Früher konnte man sicher sein, in Saaz fast überall gut, ja sehr gut zu essen. Jetzt wurde es zum Lotteriespiel. Dass die Entwicklung auch umkehrbar ist, will ich an zwei erfreulichen Neueröffnungen beschreiben, die gewiss nicht zufällig in der Hand desselben Besitzers sind: das El Toro Steak House und ein Restaurant mit dem merkwürdigen Namen „steišn“ oder „[stei‘šn]“ – wohl die Lautschrift für das

Natürlich gab es diesen Qualitätsverfall nicht überall, aber die Köche und Besitzer wechselten oft so schnell, dass man nicht mehr auf dem Laufend war. Früher konnte man sicher sein, in Saaz fast überall gut, ja sehr gut zu essen. Jetzt wurde es zum Lotteriespiel. Dass die Entwicklung auch umkehrbar ist, will ich an zwei erfreulichen Neueröffnungen beschreiben, die gewiss nicht zufällig in der Hand desselben Besitzers sind: das El Toro Steak House und ein Restaurant mit dem merkwürdigen Namen „steišn“ oder „[stei‘šn]“ – wohl die Lautschrift für das  englische Wort „station“, weil es am Busbahnhof liegt. Beide Lokale propagieren ausdrücklich eine moderne, internationale Küche. Das ist, wenn es gelingt, besser als eine heruntergekommene altböhmische Küche. Und es ist gelungen.

englische Wort „station“, weil es am Busbahnhof liegt. Beide Lokale propagieren ausdrücklich eine moderne, internationale Küche. Das ist, wenn es gelingt, besser als eine heruntergekommene altböhmische Küche. Und es ist gelungen.

Das El Toro Steak House Restaurant liegt gleich neben dem Lokal des Hopfen- und Biertempels und tut schon deshalb gut daran, sich von dessen altböhmischem Stil abzusetzen. Es gibt dort, wie der Name nahe legt, hauptsächlich Grillgerichte, nicht nur Rindfleisch, sondern auch vom Schwein und aus dem Meer. Kulinarischer Höhepunkt sind die Steaks vom kanadischen Black Angus-Rind, die jedoch nicht immer verfügbar sind, wie die Speisekarte ehrlicherweise zugibt. Auf  jeden Fall versteht man etwas von Rindfleisch und seiner Zubereitung auf dem Grill. Das Entrecôte, das ich hier im Frühjahr gegessen habe, war geschmacklich von höchster Qualität und perfekt gebraten. Lieber amerikanische Grillkultur als ein Svíčková, dessen trockene Scheiben im Leben nicht vom Rindsfilet („Lungenbraten“) stammen und von Fertigknödeln begleitet sind! Auch das bekam ich schon in Saaz vorgesetzt.

jeden Fall versteht man etwas von Rindfleisch und seiner Zubereitung auf dem Grill. Das Entrecôte, das ich hier im Frühjahr gegessen habe, war geschmacklich von höchster Qualität und perfekt gebraten. Lieber amerikanische Grillkultur als ein Svíčková, dessen trockene Scheiben im Leben nicht vom Rindsfilet („Lungenbraten“) stammen und von Fertigknödeln begleitet sind! Auch das bekam ich schon in Saaz vorgesetzt.

Das Steišn-Restaurant am Busbahnhof nahe der „Drehscheibe“ (Kruhové náměstí) ist seit kurzem in der gleichen Hand wie das El Toro. Obwohl man im Vorgängerlokal auch nicht schlecht gegessen hat, ist der Besitzerwechsel doch ein Gewinn. Auf einem Flachbildmonitor, auf dem früher nervige Werbung lief – stummgeschaltete Fernsehschirme sind in Saazer Lokalen generell eine Plage –, kann man jetzt den Koch bei der Zubereitung einiger Küchen-Highlights beobachten. Dabei läuft einem durchaus schon mal das Wasser im Mund zusammen und man denkt: Wenn die Zutaten tatsächlich alle so frisch sind, wie auf dem Video, kann hier nichts schiefgehen! Tatsächlich wird das Versprechen eingelöst. Die Speise sahen nicht nur so aus wie im Film, sondern waren auch perfekt zubereitet. Stellvertretend für alle sei hier der Hamburger erwähnt, ein scheinbar anspruchsloses Gericht, aber selten von akzeptabler Qualität, was Fleisch und Brötchen betrifft. Und was sonst ist ein Hamburger?

Das Steišn-Restaurant am Busbahnhof nahe der „Drehscheibe“ (Kruhové náměstí) ist seit kurzem in der gleichen Hand wie das El Toro. Obwohl man im Vorgängerlokal auch nicht schlecht gegessen hat, ist der Besitzerwechsel doch ein Gewinn. Auf einem Flachbildmonitor, auf dem früher nervige Werbung lief – stummgeschaltete Fernsehschirme sind in Saazer Lokalen generell eine Plage –, kann man jetzt den Koch bei der Zubereitung einiger Küchen-Highlights beobachten. Dabei läuft einem durchaus schon mal das Wasser im Mund zusammen und man denkt: Wenn die Zutaten tatsächlich alle so frisch sind, wie auf dem Video, kann hier nichts schiefgehen! Tatsächlich wird das Versprechen eingelöst. Die Speise sahen nicht nur so aus wie im Film, sondern waren auch perfekt zubereitet. Stellvertretend für alle sei hier der Hamburger erwähnt, ein scheinbar anspruchsloses Gericht, aber selten von akzeptabler Qualität, was Fleisch und Brötchen betrifft. Und was sonst ist ein Hamburger?

Aufbegehren gegen schlechtes Essen!

Die Restaurantkultur im Wandel: das ist ein Thema, das sich offensichtlich in Saaz wieder zum Besseren wendet. Egal ob altböhmische oder internationale Gerichte – man wünscht sich die Liebe der böhmischen Hausfrau für gute Zutaten und sorgfältige Zubereitung in die Küchen der Gasthäuser zurück. Kochen ist Kultur. Die Mangelwirtschaft des Kommunismus hat am Ende vieles von der böhmischen Esskultur zerstört, und was nicht er, schaffte danach der wilde Kapitalismus der neutschechischen Gründerjahre („Marktwirtschaft ohne Attribut“). Kultur ist keine Einbahnstraße. Sie entsteht nur mit Hilfe eines kritischen und sachkundigen Publikums. Ich wünsche mir Gäste, die gegen liebloses Essen aufbegehren, und Gastronomie-Kolumnen in den Saazer Zeitungen, die böhmische Ess- und Trinkkultur kritisch begleiten.

Hier geht es zu den Adressen und Homepages Saazer Restaurants …

Der Jüdische Friedhof in Saaz – Spendenaufruf

Den Jüdischen Friedhof in Prag, wo Rabbi Löw den berühmten Golem gemacht haben soll, kennt jeder. Er wurde, als Teil des Prager Ghettos, liebevoll restauriert und zieht heute als beeindruckendes Denkmal jüdischer Kultur in Böhmen jährlich Tausende von Besuchern an. Doch was ist mit den vielen anderen jüdischen Friedhöfen in der Tschechischen Republik? Insbesondere in den ehemals deutschen Städten, die vor dem Krieg bedeutende jüdische Gemeinden hatten?

Zum Beispiel Saaz. Die jüdische Gemeinde von Saaz hatte 1930 laut Volkszählung 760 Mitglieder. Der jüdische Friedhof, heute in der Ulica Trnovanska, wurde 1859 angelegt. Einige der Grabsteine, die deutsche, tschechische und hebräische Inschriften tragen, stammen noch aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die Saazer Juden teilten unter der Naziherrschaft das Schicksal ihrer europäischen Brüder und Schwestern. Eine jüdische Gemeinde gibt es seit 1945 nicht mehr in Saaz. Seitdem verfällt der Friedhof. 1976 fand die letzte jüdische Bestattung auf dem Friedhof statt. Die Jüdische Gemeinde von Teplice bezahlt heute den Friedhofsverwalter durch Wohnrecht im alten Küsterhaus.

Zwischen 1975 und 1991 unternahmen Bürger aus Saaz und jüdische Gruppen aus dem übrigen Böhmen erste Anstrengungen, die durch die Nazis und späteren Vandalismus verursachten Schäden auf dem Friedhof zu beseitigen.

Seit 2003 hat sich der „Förderverein der Stadt Saaz|Žatec“ zum Ziel gesetzt, aus dem Friedhof eine Gedenkstätte für die ermordeten jüdischen Bürger zu machen und die Synagoge zu restaurieren. Am 20. März 2004 traf er mit der Jüdischen Gemeinde Teplitz eine beglaubigte Vereinbarung hinsichtlich der gemeinsamen Planung und Finanzierung des Vorhabens.

Als erster Schritt wurde anlässlich der Tausendjahrfeier der Stadt Saaz am 11. September 2004 vom Vorsitzenden des Fördervereins eine Gedenktafel für die Juden von Saaz mit der Aufschrift „Schalom“ enthüllt. Zugegen waren Vertreter der Jüdischen Gemeinde Teplitz sowie tschechische Einwohner und ehemalige deutsche Bürger von Saaz.

Viel ist indes noch zu tun: Wir wünschen uns, dass der jüdische Friedhof und die Synagoge – eine der wenigen, die 1938 von den Nazi nicht völlig zerstört wurden, weil eine beherzte Saazer Feuerwehr eingriff – zu attraktiven Gedenkstätten der jüdischen Kultur im Saazer Land und in Böhmen werden. Dabei sind wir jedoch auf finanzielle Mithilfe angewiesen.

Wir bitten Sie deshalb herzlich um eine Spende für die im Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Teplitz genannten Zwecke. Sie erhalten für Ihre Spende eine steuerabzugfähige Quittung, in welcher der besondere Zweck ausdrücklich genannt ist. Die Vereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde lautet:

Abkommen über Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinde Teplitz-Schönau in Tschechien und dem Förderverein der Stadt Saaz|Žatec mit Sitz in Georgesgmünd in Deutschland, über die Zusammenarbeit hinsichtlich der Herrichtung und Wiederherstellung des jüdischen Friedhofs in Saaz, der Vorbereitung eines Gedenkakts im November 2004 und der Wiederherstellung der Saazer Synagoge. Auf der Grundlage dieses vorliegenden Plans wird sich der Förderverein an der Akquisition finanzieller Mittel zur Durchführung des Projekts und an seiner gemeinsamen Vorbereitung und Durchfügrung beteiligen.

Förderverein Saaz|Žatec e. V.

Spendenkonto Nr. 146048110

Nassauischen Sparkasse Frankfurt (NASPA) BLZ 510 500 15

IBAN: DE17 5105 0015 0146 0481 10

BIC|SWIFT: NASSDE55XXX

Vielen Dank