In der einstigen „Welthopfenhauptstadt“ Saaz treffen deutsche, jüdische und tschechische Geschichte aufeinander.

Von Peter Münch-Heubner, Prager Zeitung Nr. 35, 28. August 2014

Immer Anfang September, am Ende der Hopfenernte, lockt Dočesná, das Hopfenfest von Žatec, Menschen aus ganz Tschechien und aus dem Ausland in die Stadt an der Eger. Dann wird das frühere Saaz zum Schauplatz eines Volksfestes, das von Fremdenführern in seiner Bedeutung gerne mit dem Münchener Oktoberfest verglichen wird. Doch anders als in München spielt beim Saazer Hopfenfest neben der Folklore auch die Kultur eine Rolle, treten auf der Hauptbühne auf dem Marktplatz neben Blasmusikkapellen wie in den vergangenen Jahren auch Mitglieder der Tschechischen Philharmonie auf. Das Programm auf den vielen Podien in der Stadt ist breit gestreut, reicht von Country- über Rock- bis hin zur U-Musik. Dass da auch schon eine Legende der tschechischen Musikszene wie Helena Vondrácková zu Gast war, unterstreicht die Popularität von Dočesná im ganzen Land.

Wer dann noch am späten Abend durch die Altstadtgassen wandert, der kann in die Geschichte der Stadt eintauchen. Es ist die Geschichte von Tschechen, Deutschen und Juden und sie spiegelt die Wechselfälle böhmischer Geschichte wider. Sie steht für deren dunkle Seiten ebenso wie für ihre großen Kapitel. Auch das Hopfenfest mit seiner langen Tradition tut dies: Als „Hopfenkranzfest“ stellte es früher den heiteren Höhepunkt im Leben der Bürger der Stadt dar, egal welche Sprache sie sprachen. Es verweist auf die Brautradition in der Region, die bis in das 13. Jahrhundert zurückgeht. Im 19. Jahrhundert galt Saaz als „Welthopfenhauptstadt“. 1933 dann aber missbrauchte Konrad Henlein, der sich gern als „Statthalter des Führers“ in Böhmen bezeichnete, den Festplatz als Bühne für seinen „völkischen“ Propagandaauftritt. Nach Anschluss der Sudetengebiete an das Dritte Reich wurde das Fest verboten, weil es keine „arischen“ Wurzeln hatte. Nach dem Krieg instrumentalisierten die kommunistischen Machthaber Dočesná in ihrem Sinne. Nun ist es wieder das, was es ursprünglich war, einfach nur ein Fest und eine Attraktion für Besucher, die von auswärts kommen.

Heute ist es, für diese Besucher eher ungewöhnlich, ein Biermuseum, das sie neben einem Regionalmuseum durch die Stadtgeschichte führt. Der Hopfen ist immer noch ein Wirtschaftsfaktor in der Region, wenngleich auch nicht mehr von so zentraler Bedeutung wie in der Vergangenheit. Häufig wird darauf verwiesen, dass sich das hier gebraute Bier deutlich von der internationalen Massenproduktion unterscheide. Die Traditionsbrauerei Žatec allerdings, die 1801 als „Bürgerbrauerei“ gegründet wurde, ist jetzt in den Mehrheitsbesitz des dänischen Bierkonzerns Carlsberg übergegangen.

Doch Žatec ist mehr als nur „Bierkultur“. Die historischen Sehenswürdigkeiten umfassen das Rathaus, die Stadttore, die Stadtbefestigung, die Kirchen, das Stadttheater, den Ringplatz, die Synagoge und die vielen alten Bürgerhäuser in der Altstadt sowie in Vierteln wie der Oberen und der Unteren Vorstadt. Zu den berühmten Persönlichkeiten, die hier wirkten, gehört Johannes von Saaz, der am Beginn des 15. Jahrhunderts sein bekanntes Werk „Der Ackermann aus Böhmen“ schuf. Johannes von Nepomuk besuchte die Lateinschule am Ort, die zum ersten Mal zu Beginn des 13. Jahrhunderts in den Quellen erwähnt wird. 1389 wurde der spätere Landespatron Böhmens und Bayerns Archidiakon von Saaz, bevor er noch im selben Jahr als Generalvikar nach Prag berufen wurde.

Saaz war zu diesem Zeitpunkt seit mehr als einem Jahrhundert „Königsstadt“. Das bedeutete die Gewährung von Privilegien, einer eigenständigen Gerichtsbarkeit sowie von Bürgerrechten, von denen die Landbewohner noch lange Zeit ausgeschlossen blieben. Die Könige Přemysl Otakar I., Václav I. und Přemysl Otakar II. hatten im 13. Jahrhundert die Geschichte Böhmens in jene Bahnen gelenkt, die das spätere Schicksal des Landes bestimmen sollten. Schon seit dem 12. Jahrhundert waren bayerische, fränkische und sächsische Siedler in die südlichen, westlichen und nördlichen Grenzregionen des Königreichs der Přemysliden gezogen. Nach 1200 warben die Herrscher in Prag im Zuge des geplanten „Landesausbaus“ deutsche Bauern, Handwerker und Händler für die dünn besiedelten Regionen gezielt an. 1266 wurden den Neusiedlern, die nun auch nach Saaz gekommen waren, als „Freien“ Sonderrechte zugestanden. In der Stadt, die 500 Jahre zuvor eine slawische Gründung mit dem Namen Lucko gewesen war, wuchs eine deutsche Bevölkerungsmehrheit heran. Als Datum der ersten urkundlichen Erwähnung aber gilt das Jahr 1004, weswegen man 2004 eine Tausenjahrfeier beging. Dieses Saaz sollte eine Stadt bleiben, deren Werden und Wachsen Deutsche und Tschechen in wechselseitigem Zusammenspiel bestimmen sollten – im Miteinander, aber auch schon bald im Gegeneinander.

Drei Böhmen

Ein umfangreiches Gewerbewesen entwickelte sich unter deutscher Ansiedlung. Dann kamen die Hussiten, die in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts Böhmen teilweise unter ihre Herrschaft bringen konnten. Diese Hussiten waren, wie der Osteuropa-Historiker Manfred Alexander betont, „keine rein tschechische Bewegung“. Auch Deutsche, unter ihnen Priester, hingen deren religiösen, theologischen sowie sozialen Ideen an. Das war auch in Saaz so. Gefordert wurde die Mitbestimmung der unteren Bevölkerungsschichten in den Ratsversammlungen des Landes. In vielen Städten Böhmens standen sich katholische deutsch-sprachige Ratsherren und sozial schwächere tschechische Unterschichten gegenüber. Deutsche katholische Familien verließen Saaz, das nach 1415 zur „Sonne der Hussiten“, zu einer mehrheitlich tschechischen Stadt, zu Žatec wurde.

Der Sprachwissenschaftler Alfred Klepsch verweist jedoch darauf, dass deutsche Hussiten in Žatec verblieben, in deren Kreis eine Assimilierung einsetzte. So wurde aus dem Bürgermeister „Meister Peter“ in den Ratsprotokollen „Petr Nemec“, wobei dessen neuer tschechischer Familienname immer noch auf seine deutsche Herkunft verwies.

Ratsprotokolle in deutscher Sprache finden sich in den Archiven, so die Ergebnisse der Untersuchungen von Klepsch, erst im „frühen 18. Jahrhundert“ wieder. Die Auswertung der Bürgermatrikel zeigt, dass ein erneuter und umfangreicher „Zuzug von Neubürgern mit deutschen Namen“ nach 1750 einsetzt. Klepsch schätzt, dass das „Saazer Land“ an der „Wende des 18. zum 19. Jahrhundert“ wieder eine mehrheitlich deutsch besiedelte Region war.

Die Existenz vieler Lehnwörter aus dem Tschechischen im ost-fränkischen Saazer Dialekt zeugt indes von einer kulturellen Vermischung. Als Saazer Bürger mit rein tschechischer Muttersprache stuften sich im Jahr 1910 allerdings nur noch 2,6 Prozent der Einwohner ein. Bis zur Volkszählung 1930 sollte dieser Anteil wieder steigen, 3.156 von insgesamt 18.100 Einwohnern ließen sich dann als Tschechen registrieren.

Saaz war ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Industriegebiet geworden. Rasch entwickelten sich Werke der unterschiedlichsten Produktionszweige. Generell verzeichnete das deutsch-böhmische Wirtschaftsgebiet nun einen Zuzug von Arbeitskräften aus dem tschechischen Kernland, der auch nach Gründung der Tschechoslowakei 1918 anhielt. Die beiden Böhmen waren nie vollkommen voneinander zu trennen.

Es gab aber auch noch das dritte Böhmen: 1930 umfasste die jüdische Gemeinde von Saaz 944 Angehörige. Wissenschaftliche Studien gehen jedoch davon aus, dass rund 10 Prozent der Bürger jüdischer Herkunft waren – die Zahl der „assimilierten Juden“ mit eingerechnet. 1939 wurden nur noch 25 von ihnen gezählt.

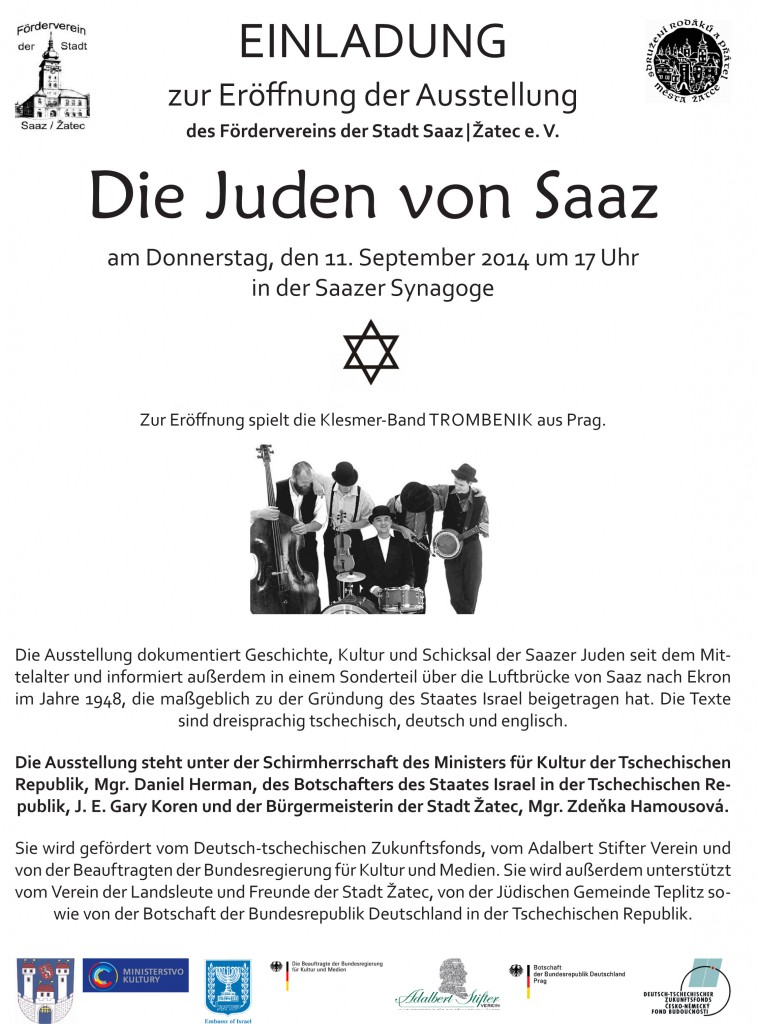

Am 8. November vorigen Jahres gedachte man in Žatec des 75. Jahrestages der Reichskristallnacht. Ort des Gedenkaktes war die Synagoge in der Langen Gasse (Dlouhá), deren Inneneinrichtung in dieser Nacht ausbrannte. 2010 bereits wurde im Regionalmuseum eine Ausstellung eröffnet, die durch die Geschichte der Juden von Saaz führt. Deren Gemeinde wurde im Jahre 1350 erstmals in den Quellen erwähnt.

Gefeiert wurde der Erfolg der Ausstellung im „Tempel des Hopfens und des Bieres“. Martin Komárek schrieb dazu kritisch, dass hier „blutige Geschichte sich in leutselige Bier Atmosphäre aufgelöst hat“. Doch Otokar Löbl, der selbst einer Saazer Familie mit jüdischen Wurzeln entstammt, die 1970 nach dem Prager Frühling die Heimatstadt verließ, hatte keine Probleme mit diesem Umtrunk. Er ist bekennender Bierliebhaber. Und die Geschichte der Juden der Stadt ist eng mit der hiesigen „Bierkultur“ verbunden: Die „Saazer Hopfenjuden“ haben in der Vergangenheit zum Aufstieg dieses Wirtschaftszweigs in der Region viel beigetragen.

Das Projekt „Die Juden von Saaz“ ist Bestandteil einer tschechisch-deutsch-jüdischen Zusammenarbeit, die unter dem Titel „Saazer Weg“ steht. Vorbereitet wurde die Ausstellung von der Jüdischen Gemeinde von Teplice, vom „Förderverein der Stadt Saaz/Žatec“ (Frankfurt am Main), vom Heimatkreis Saaz (Roth) sowie aus dem heutigen Žatec von der „Vereinigung der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“.

Der „Saazer Weg“ umfasst viele Initiativen. „Die den Saazer Weg gehen wollen“, so beschreibt es der Förderverein, „sind überzeugt: Ohne Erinnerung kann es keine Versöhnung geben, aber ewige Vorwürfe führen auch nicht zum Ziel.“ Man wolle miteinander aus der „Vergangenheit und ihren schrecklichen Ereignissen“ lernen, um „der gemeinsamen Zukunft von Tschechen und Deutschen im europäischen Haus“ ein neues und solides Fundament zu geben.

Dunkle Kapitel

Die „schrecklichen Ereignisse“ aber haben das Bewusstsein von Tschechen und Deutschen zutiefst geprägt. Das wissen auch Otokar Löbl und Petr Šimáček, die Vorsitzenden des Fördervereins und der „rodáci“ (Landsleute). Da steht auf der einen Seite der Massenmord von Postelberg, begangen von der Division unter General Španiel an der männlichen deutschen Bevölkerung von Saaz im Juni 1945. Und auf der anderen Seite ist Lidice bis heute der Ort, der an die vielen NS-Verbrechen, begangen an tschechischen Zivilisten, an Männern, Frauen und auch Kindern, erinnert.

Weil sich der Förderverein und die „rodáci“ gemeinsam dafür engagierten, wurde im Juni 2010 eine Gedenktafel für die Opfer von Postelberg eingeweiht. Der Förderverein organisierte 2012 in Deutschland eine Wanderausstellung mit dem Titel „Die wilde Vertreibung der Deutschen in Nordböhmen 1945“. Lidice und andere NS-Gewalttaten blieben hier ganz bewusst nicht unerwähnt.

Doch es gibt nicht nur diese dunklen Kapitel in der Geschichte. Löbl und Šimáček planen ein „Johannes-von-Saaz-Museum“ in Žatec, in dem das Zusammenleben von Deutschen, Tschechen und Juden in der Stadt im friedlichen Miteinander dokumentieren werden soll. In die wechselvolle Stadtgeschichte mit einzubeziehen wären in der neueren Zeit aber auch jene Neubürger, die nach der Vertreibung der Sudetendeutschen hier ansiedelten – oder auch angesiedelt wurden – und die aus dem tschechischen Kernland, aus Mähren und der Slowakei kamen oder die Roma, die hierher zogen und nach dem NS-Terror kommunistischen Repressalien ausgesetzt waren.

Geschichte ist in der Gegenwart präsent, sie soll aber nicht nur im neuen Museum in der Zukunft vor allen Dingen eines: zusammenführen. So sagte Löbl im Jahr 2010 anlässlich der Eröffnung der Ausstellung „Die Juden von Saaz“ in einem Gespräch mit der Tageszeitung „MF Dnes“: „Das Geschehene und die Mordtaten kann man nicht mehr (…) rückgängig machen (…) Es ist aber möglich, sich gegenseitig zu verzeihen (…) und vor einer Wiederholung der früheren Taten zu warnen.“

In der Geschichte Stärke suchen für Gegenwart und Zukunft, das ist in Anlehnung an den Historiker František Šmahel Löbls Motto. Die Geschichte von Žatec|Saaz bietet hierzu viele Ansätze.

Tschechen und Sudetendeutsche in den tschechischen Medien der letzten 20 Jahre

Von Luboš Palata

Der Autor war Redakteur der traditionsreichen Tageszeitung „Lidové noviny“, die nach ihrer Einstellung durch die Kommunisten von Dissidenten 1988 im Untergrund neu gegründet wurde. Diese „Volkszeitung“, 1893 in Brünn aus der Taufe gehoben, hat seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts einen Ruf als Intelligenzblatt. Jetzt L. Palata bei der MF DNES, der meistverkauften Tageszeitung in der Tschechischen Republik. Der folgende Artikel wurde erstmals als Referat beim 11. Böhmerwaldseminar des Adalbert-Stifter-Vereins am 12. Mai 2012 in Písek vorgetragen und für den Abdruck redaktionell leicht gekürzt.

Der Autor war Redakteur der traditionsreichen Tageszeitung „Lidové noviny“, die nach ihrer Einstellung durch die Kommunisten von Dissidenten 1988 im Untergrund neu gegründet wurde. Diese „Volkszeitung“, 1893 in Brünn aus der Taufe gehoben, hat seit den zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts einen Ruf als Intelligenzblatt. Jetzt L. Palata bei der MF DNES, der meistverkauften Tageszeitung in der Tschechischen Republik. Der folgende Artikel wurde erstmals als Referat beim 11. Böhmerwaldseminar des Adalbert-Stifter-Vereins am 12. Mai 2012 in Písek vorgetragen und für den Abdruck redaktionell leicht gekürzt.

Lassen Sie mich Ihnen zu Beginn Auszüge aus einem Artikel vorlesen:

Es geht um die Sudetendeutschen und ihre Aussiedlung … In den Jahren 1938-1945 ist hier so manches passiert. Wir alle haben eine Ahnung davon, bis heute leben Menschen, die sich genau erinnern können. Doch auch in den Jahren 1945-1946 ereignete sich so manches. Daran erinnert sich kaum jemand … An vielen Orten der ehemaligen Sudetengebiete spielten sich schreckliche Dinge ab. Mein Volk war berauscht vom Sieg, um den es sich nur wenig verdient gemacht hatte … Diese Nachkriegsgeschichte unseres Grenzlandes sagt uns so manch wichtiges über uns Tschechen an der Schwelle. Einer Entscheidung, ob es eine Entschuldigung geben soll oder nicht, muss etwas vorausgehen: die Erneuerung unseres geschichtlichen Bewusstseins – und auch unseres Gewissens.

Was würden Sie tippen: Aus welchem Jahr stammt dieser Artikel? Ich werde Sie nicht lange auf die Folter spannen. Er ist aus dem allerersten Jahrgang der Lidové Noviny, den ich in unserem Archiv gefunden habe, also vom Januar 1990. Die Tatsache, dass sich die Gedanken und Appelle, die darin enthalten sind, ohne die geringste Abänderung heute wiederholen ließen, sagt etwas aus. Zum einen über die Größe des Autors dieser Zeilen, Petr Příhoda, der für mich unter den tschechischen Publizisten einer der klügsten Köpfe ist, zum anderen aber auch darüber, welch kurzes Wegstück wir in den vergangenen 20 Jahren zurück gelegt haben. Aber dazu komme ich später noch.

Eine unbekannte Welt

Es war Ende 1990, als ich als Student der Politologie an der Fakultät für Sozialwissenschaften der Karlsuniversität Prag in eine mir bislang ganz unbekannte Welt eintauchte: in die Welt der Geschichte Böhmens als gemeinsamer Heimat von Tschechen und Deutschen. Ehrlich gesagt, eine unbekannte Welt war für mich damals auch die Politikwissenschaft selbst, für die ich mich an meiner zweiten Hochschule angemeldet hatte, ohne zu wissen, was dieses Wort eigentlich bedeutet.

Was an dieser Welt, für deren Entdeckung ich vor allem Professor Rudolf Kučera und seinen Mitarbeitern und Kollegen danken möchte, am meisten faszinierte, war die Tatsache, dass ich – als Absolvent eines kommunistischen Gymnasiums Mitte der achtziger Jahre – nicht die geringste Ahnung davon hatte. In den damaligen kommunistischen Lehrbüchern tauchten die Sudetendeutschen (ich bevorzuge allerdings den Ausdruck Naši Němci ,“Unsere Deutschen“, bzw. „Böhmische, mährische und schlesische Deutsche“) gleichsam wie Marsmännchen kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs auf und wurden nach Kriegsende – in einigen wenigen Sätzen – als Teil einer amorphen Masse von Nazis verdientermaßen aus Böhmen vertrieben.

Später begegnete ein junger, im Spätsozialismus aufwachsender Tschechoslowake wie ich diesen Deutschen nur noch von Zeit zu Zeit auf den Seiten von Rudé Právo, Mladá fronta oder auf den Fernsehschirmen als Verkörperung des Bösen an sich, als der weitaus größten Bedrohung, welche die der amerikanischen Imperialisten noch übertrafen. Demnach waren die Sudetendeutschen angeblich nicht nur dafür, mit Neutronenbomben das ganze tschechische Volk und alle anderen Völker des nach damaliger Terminologie so genannten „Lager des Friedens und des Sozialismus“ auszulöschen. Sie wollten etwas noch viel Schlimmeres: wieder nach Böhmen, in die Tschechoslowakei zurückkehren, wieder in den Wochenendhäusern, Dörfern und Städten wohnen, die in den Sudetengebieten lagen, mit deren Umrissen wir durch Karten, welche die Verkrüppelung der Tschechoslowakei durch das Münchner Abkommen dokumentierten, gut vertraut waren, die aber aus dem realen Leben ganz verschwunden waren. Während die Neutronenbombe eine kaum vorstellbare Bedrohung war, schien die Vorstellung eines Sudetendeutschen, der an die Tür eines Holzhäuschens schlägt, erheblich realistischer, und darum erfüllte sie auch besser ihren Zweck. Sie wurde deshalb von den Kommunisten mit besonderer Liebe am Leben gehalten.

Mit diesen Vorstellungen, von denen ich zwar ahnte, dass sie vielleicht nicht ganz der Wahrheit entsprachen, und ohne Ahnung, wie die Realität tatsächlich aussah, lauschte ich hingerissen den Vorlesungen von Rudolf Kučera und einigen seiner ähnlich denkenden Kollegen über das ertragreiche, tausend Jahre lange Zusammenleben von Deutschen und Tschechen ohne nationale Grenzen, von den Peripetien der österreichischen und österreichisch-ungarischen Monarchie, von den deutsch-tschechischen Sprachkonflikten, von deutschen Ministern in tschechoslowakischen Regierungen, von sudetendeutschem antifaschistischen Widerstand und über die Schrecken der Nachkriegsvertreibung und Aussiedlung. Im Herbst 1990 traf ich dann auf einer Burg in Bayern die ersten sudetendeutschen Politiker und sprach mit ihnen, ebenso wie mit bayerischen Studenten der dritten Generation der Vertriebenen, die erstaunlicherweise entgegen den Verlautbarungen der kommunistischen Propaganda keine drei Köpfe, Teufelshörner oder einen Huf hatten.

Havel war seiner Zeit voraus – in Tschechien und in Bayern

Aufgrund meiner persönlichen Erfahrungen will ich nun darlegen, was für eine große Offenbarung die Erklärung von Václav Havel für die damalige tschechische Öffentlichkeit war, als er noch vor seiner Wahl sagte:

Ich persönlich verurteile – wie auch viele meiner Freunde – die Vertreibung der Deutschen nach dem Krieg. Ich habe sie immer für eine zutiefst unmoralische Tat gehalten, die nicht nur den Deutschen, sondern in vielleicht noch größerem Maße den Tschechen selbst sowohl moralischen als auch materiellen Schaden zugefügt hat.

Auf eine solche Erklärung war die damalige tschechische – und ich wage zu sagen, auch die sudetendeutsche – Öffentlichkeit nicht vorbereitet. Die einzige größere Debatte über die Nachkriegsvertreibung der Deutschen fand [bis dahin] unter den tschechischen Dissidenten im Rahmen der Charta 77 statt, der Inhalt dieser Diskussion blieb jedoch einer großen Mehrheit der Tschechen unbekannt.

Auch in dem neuen, demokratischen tschechischen Staat, der im Bewusstsein vieler Tschechen der älteren Generation keinesfalls an Masaryks „Erste Republik“, sondern an die „Dritte Republik“ der Nachkriegszeit unter Edvard Beneš anknüpfte, billigte man im Allgemeinen die Vertreibung der Sudetendeutschen, auf die sich [seinerzeit] – von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen – alle, von den tschechischen Demokraten bis hin zu den Kommunisten, geeinigt hatten. An einige wenige Kritiker der Vertreibung und ihres unmenschlichen Verlaufs, unter ihnen z. B. Pavel Tigrid, erinnerte sich fast niemand mehr.

Ein ähnliches Problem, nämlich die über vierzig Jahre fehlende Diskussion mit dem tschechischen Nachbar, gab es aber auch auf sudetendeutscher bzw. bayerischer Seite, welche auf die neue Situation nach der „Samtenen Revolution“ keineswegs besser vorbereitet war als die neuen demokratischen Politiker Tschechiens. Statt eine ähnlich entgegenkommende Geste wie Václav Havel zu wagen, wurden Forderungen nach einer umfassenden tschechischen Entschuldigung sowie der Abschaffung der Beneš-Dekrete

vorgebracht und das sudetendeutsche Recht auf Heimat oder Rückgabe des

Eigentums betont oder zumindest auf Entschädigungszahlungen.

Die Reaktion der [tschechischen] Presse, mit Ausnahme der Havel nahe stehenden Lidové Noviny, war dementsprechend. Wir müssen uns jedoch dessen bewusst sein, dass – außer bei Lidové Noviny – der Journalismus damals von Leuten beherrscht wurde, die in den Jahren zuvor im besten Falle stille Unterstützer des kommunistischen Regimes waren oder – im schlechteren – zu dessen größten Propagandisten und Demagogen gehörten. Natürlich gab es auch hier, wie so oft, eine kleine Zahl von Ausnahmen unter den damaligen Journalisten. Vielen von ihnen gehört heute mein Respekt.

Der festgefahrene sudetendeutsch-tschechische Konflikt bedrohte in dieser Phase sogar die deutsch-tschechischen Beziehungen, die sich durch das Entgegenkommen Havels und des Außenministers Jiří Dienstbier in der Frage der deutschen Einheit – Tschechien verzichtete auf eine Teilnahme an den 2+4-Gesprächen – auszeichneten. Besonders Dienstbier musste dafür in der tschechischen Presse viel Kritik einstecken.

Eigenartige Symbiose zwischen Altkommunisten und Sudetendeutschen

Als die tschechoslowakische Föderation begann, auseinander zu fallen, rückte das deutsch-tschechische bzw. sudetendeutsch-tschechische Thema für eine gewisse Zeit in den Hintergrund. Dies auch dank der Tatsache, dass die beiden Außenminister, Hans-Dietrich Genscher und Jiří Dienstbier, die eher emotional als faktisch begründete Aufregung durch den Abschluss eines neuen Vertrags besänftigen konnten. Die kleine Privatisierung und Restitutionsmaßnahmen sowie die erste und zweite Kupon-Privatisierung beendeten definitiv Überlegungen über eine Rückgabe des Eigentums an die Sudetendeutschen, zumindest in physischer Form.

In dieser Zeit begannen sich in der Journalistengemeinde, die vielleicht neben der Politik den größten Generationswechsel zu verzeichnen hatte – anders ging es auch nicht –, drei Strömungen heraus zu kristallisieren. Die erste, traditionelle Richtung bestand in der fortgesetzten Propagierung kommunistischer und nationaler Positionen gegenüber den Sudetendeutschen, deren Verkörperung Jan Kovařík, ehemaliger kommunistischer Diplomat, war. Kovařík war auch an der Aushandlung des Vertrags zwischen der Tschechoslowakei und der Bundesrepublik Deutschland in den siebziger Jahren beteiligt. Die Zeitung Právo dokumentierte im Hinblick auf ihre überwiegend kommunistische und ältere Lesergemeinde alle Verwicklungen der sudetendeutsch-tschechischen Beziehungen sehr detailliert und verwendete sie oft sogar als Aufmacher. Kovářík war – auch dank seiner noch vorhandenen Kontakte aus der kommunistischen Zeit – jedoch auch erster Ansprechpartner für die Führung der Sudetendeutschen, für deren Erklärungen und Gespräche Právo eine exklusive Veröffentlichungsmöglichkeit bot.

Zwischen Právo, das seinen „roten Anstrich“ nicht ganz los geworden war, und den Sudetendeutschen und ihrem Sprecher Franz Neubauer existierte in dieser Zeit eine bestimmte, eigenartige Symbiose, die wir, als Vertreter anderer Medien, etwas eifersüchtig verfolgten. Jan Kovařík hatte gegenüber uns den Vorteil, dass er offensichtlich der einzige Journalist war, der auf höchstem Niveau vom sudetendeutsch-tschechischen Thema leben konnte, wovon wir, die ebenfalls zu diesem Thema etwas publizierten oder dem wir uns in anderen Medien widmeten, nur träumen konnten. Noch größere Hardliner gab es in der rein kommunistischen Zeitung Halo noviny, die von uns jedoch nicht ernst genommen wurden und auch – wenn ich stellvertretend für meine Journalistengeneration sprechen darf – bis heute nicht ernst genommen werden.

Die „Neue Welle“ des tschechischen Journalismus

Dann gab es da meine Generation von Journalisten, die mit ihrer Arbeit erst kurz vor dem November 1989 begannen oder – wie in meinem Fall – erst danach. Uns kam entgegen, dass wir nicht belastet von einer entsprechenden Tätigkeit in der kommunistischen Vergangenheit waren oder – wie bei meinen etwas älteren Kollegen – doch nur in geringem Umfang. Andererseits lernten wir den richtigen Journalismus vielfach nach der Methode learning by doing, ähnlich eigneten wir uns so auch das nötige Wissen an. Mitte der neunziger Jahre stellte sich diese, nennen wir sie im weiteren „Neue Welle“ des tschechischen Journalismus eindeutig gegen die Vertreibung und bezeichnete sie ganz offen als unmenschlichen Vorgang, den ein demokratischer Staat nicht gutheißen könne. Einige von uns, wie etwa Martin Komárek von der Mladá Fronta Dnes, vertraten sogar die Auffassung: „Was gestohlen wurde, muss man zurückgeben.“

Außerdem existierte eine Gruppe älterer Journalisten und Publizisten, die man zusammenfassend als die „Achtundsechziger“ bezeichnen kann. Unter ihnen kristallisierte sich eine „sudetendeutsch-freundliche“ Strömung heraus, repräsentiert vor allem durch Emanuel Mandler und Bohumil Doležal, die noch weiter als Komárek ging und in einer Art Selbstgeißelung davon sprach, dass sich die die Tschechen Asche aufs Haupt streuen sollten und die Hauptursache der Vertreibung nicht der Zweite Weltkrieg oder der Nationalsozialismus, sondern der tschechische Chauvinismus und Nationalismus seien, der in Tschechien bis heute dominiere. Daneben gab es eine weitere, unserer „Neuen Welle“ des tschechischen Journalismus näher stehende Gruppe mit Leuten wie Václav Žák, Petr Příhoda, Jiří Hanák oder Josef Mlejnek, die mit uns gemeinsam allmählich einen gewissen journalistischen Mainstream bildeten.

Emanuel Mandler und Bohumil Doležal standen später hinter der Petition Smíření 95 („Versöhnung 95“), die sich als medialer Höhepunkt der Versöhnungsaktivitäten und der in den Medien aktiven tschechischen Intelligenz und Journalisten betrachten lässt. Sie forderte direkte Verhandlungen zwischen der tschechischen Regierung und den Sudetendeutschen, im Zuge derer offene Fragen der Vergangenheit gelöst werden sollten. Unter den Unterzeichnern finden wir heute in den Medien einflussreiche Persönlichkeiten, wie etwa den damals noch unbekannten Studenten Robert Časenský, heute Chefredakteur der Tageszeitung MF Dnes, Martin Zvěřina, heute Chefkommentator von Lidové Noviny, oder Pavel Šafr, der heute Chefredakteur der meist verkauften tschechischen Tageszeitung Blesk ist.

Ein Wundermittel namens Deklarace („Erklärung“)

Die politische Führung Tschechiens, darunter vor allem die tschechische Diplomatie unter Führung des tschechisch stämmigen Polen Josef Zieleniec, entschied sich jedoch, das Problem mit „München“ und den Sudetendeutschen über den Umweg „Berlin“ zu lösen. Das Projekt der „Deutsch-tschechischen Erklärung“ sollte den ursprünglichen Vorstellungen nach eine Art Tauschgeschäft sein: eine tschechische Entschuldigung für die Vertreibung, im Gegenzug die Aufgabe aller sudetendeutschen Eigentumsansprüche von deutscher Seite.

Die Berichterstattung über die „Deutsch-tschechische Erklärung“ begann erst kurz vor ihrer endgültigen Fertigstellung, da bei den schwierigen Verhandlungen der Grundsatz der Geheimhaltung gelten sollte. In Tschechien, wo sonst leider fast alles ausgeplaudert wird, gelang dies überraschenderweise auch. Ich erinnere mich sehr gerne an diese Zeit, denn niemals zuvor und niemals danach habe ich eine solche journalistische, in vielen Bereichen positive Anspannung rund um die deutsch-tschechischen Beziehungen erlebt wie bei der Deutsch-tschechischen Erklärung.

Als es einer Kollegin gelang, einen Teil des Textes in die Hände zu bekommen, wurde ihr anschließend – wahrscheinlich durch den tschechischen Geheimdienst – das Auto ausgeraubt. Entwendet wurden dabei ausgerechnet diese Dokumente zur Deutsch-tschechischen Erklärung, was gewöhnliche Diebe im Allgemeinen nicht interessieren dürfte. Dank meiner Kontakte zu deutschen Journalisten hatte ich damals als Redakteur von MF Dnes den Text der Erklärung als erster unter den tschechischen Journalisten überhaupt. Diese meine Exklusiv-Story war jedoch nach nur zwei Stunden dahin, da sich das tschechische Außenministerium entschied, nachdem es um vier Uhr nachmittags erfahren hatte, dass wir den Text haben und veröffentlichen wollen, den Text selbst über die ČTK (tschechische Presseagentur) zu verbreiten.

Leider erfüllte die „Deutsch-tschechische Erklärung“ unsere Erwartungen auch in anderer Hinsicht nicht, zumindest nicht derjenigen, die der „Neuen Welle“ angehörten. Aus allen Schlussstrichen und Schlusspunkten waren lediglich Doppelpunkte geworden, halbherzige Versprechungen und Entschuldigungen, diplomatische Tänze und der Satz, dass „die Tschechische Republik und Deutschland ihre Beziehungen nicht mit Problemen der Vergangenheit belasten werden“. Als dann Helmut Kohl darüber hinaus im Liechtenstein-Palais verkündete, dass die Erklärung keine Eigentumsansprüche der Sudetendeutschen regle, war die Enttäuschung komplett.

Aber auch wenn wir und die Mehrheit meiner Kollegen von der „Neuen Welle“ uns nur wenig begeistert von der Erklärung zeigten, so verurteilten wir doch entschieden das, was die Kommunisten, die Anhänger des rechtsradikalen Sládek, aber auch ein Teil der Sozialdemokraten um sie im tschechischen Parlament inszenierten bzw. entfesselten. Nach der Erklärung begannen schließlich einige eingeweihte tschechische Diplomaten mit einer Art Aufklärungskampagne, die vor allem auf die „Neue Welle“ zielte. Mithilfe von Dokumente wiesen sie uns detailliert nach, dass eine Schwarz-Weiß-Sicht mit dem Ziel, uns bei den Sudetendeutschen zu entschuldigen und ihnen ihr Eigentum zurückzugeben, folgendes Problem nach sich ziehen würde: nach den Pariser Verträgen von 1947 war die Beschlagnahmung des Eigentums von Sudeten- bzw. Reichsdeutschen eine „teilweise“ Kriegsreparation des besiegten Deutschlands gegenüber der Tschechoslowakei als einem der Siegerstaaten. Außerdem hatte unsere „Neue Welle“ damals nicht berücksichtigt, dass den Sudetendeutschen von der Bundesrepublik eine teilweise Entschädigung gezahlt worden war.

Eine grundsätzliche Wende

Von der Gruppe um Bohumil Doležal und Emanuel Mandler wurde diese Ansicht scharf kritisiert. Dagegen gingen Právo und Jan Kovařík nach der deutsch-tschechischen Erklärung von einer rein anti-sudetendeutschen zu einer gemäßigten Rhetorik über und begannen, den durch die Erklärung begonnenen Aussöhnungsprozess zu unterstützen, was aus meiner Sicht eine grundsätzliche Wende bedeutete.

Nach der deutsch-tschechischen Erklärung kann ein gewisser Spannungsrückgang konstatiert werden, ebenso jedoch ein Rückgang des journalistischen Interesses an der sudetendeutsch-tschechischen Problematik generell auf tschechischer Seite. Ja, es gab die individuelle Entschädigung der NS-Opfer von deutscher Seite, es gab die ersten, von Abtasten und Wortgefechten gekennzeichneten deutsch-tschechischen Gesprächsforen, [es gab auch weiter] die alljährlichen Sudetendeutschen Tage und die Ansprachen des bayerischen Ministerpräsidenten Edmund Stoiber, aber es schien, dass die ganz große Aufregung schon vorbei war. Um das Jahr 2000 rückte dann noch mal das Thema der Zwangsarbeiter in den Vordergrund, die wahrscheinlich letzte große Entschädigungsmaßnahme der Bundesrepublik, aber auch dies war nichts gegen die Spannung und die Anziehungskraft des Themas sudetendeutsch-tschechische Beziehungen in der ersten Hälfte der 90er Jahre.

Die Zeit; das Verschwinden der Generation derer, die Krieg und Vertreibung erlebt haben; entgegenkommende Gesten auf beiden Seiten der Grenze; die normale grenzüberschreitende Zusammenarbeit; der Beitritt Tschechiens zur Europäischen Union; und zum Schluss sogar der Empfang des bayerischen Ministerpräsidenten und des Sprechers der Sudetendeutschen Landsmannschaft, Bernd Posselt, beim tschechischen Premier Petr Nečas: alles das gab den sudetendeutsch-tschechischen bzw. deutsch-tschechischen Beziehungen eine andere Note.

Die Niederlage unserer Generation

Das meiner Ansicht nach größte Problem – und auf eine gewisse Art und Weise auch meine persönliche Niederlage – ist darin zu sehen, wie wenig es uns mit unseren eindeutigen Positionen hinsichtlich der Verurteilung der Vertreibung, der Entmythologisierung der Bedrohung durch Deutschland, Bayern und unsere ehemaligen deutschsprachigen Mitbürger und mit Vorschlägen wie z. B. der Errichtung eines Museums der böhmischen Deutschen (worüber ich schon Mitte der neunziger Jahre geschrieben habe) gelungen ist, die einbetonierte tschechische Politik in Bewegung zu bringen.

Ein bisschen besser gelang dies hinsichtlich der öffentlichen Meinung, aber auch dort mache ich mir keine großen Illusionen, dass vor allem bei der älteren Generation ein Umdenken stattgefunden hätte. Wenn ich über den Grund dafür nachdenke, dann könnte es sein, dass die Nachkriegsverbrechen [an unseren Deutschen] in Form von Morden, Vergewaltigungen, Folterungen in Konzentrationslagern und zum Schluss mit dem Abtransport in Viehwägen so schrecklich waren, dass schon ihr Eingeständnis für die Generation meiner Eltern, der die meisten tschechischen Politiker damals angehörten, eine so schmerzhafte Angelegenheit darstellt und demütigend ist, dass es fast unmöglich ist. Eine sudetendeutsch-tschechische Aussöhnung ist uns [Tschechen] also trotz aller Bemühungen einfach nicht gelungen.

Als Journalist verspürte ich jedoch nicht nur auf tschechischer, sondern auch auf sudetendeutscher Seite nicht genügend Demut und Anstrengungen und Willen zur Veränderung. Natürlich gab es Ausnahmen, aber ähnlich wie „München“, die Okkupation [der Tschechoslowakei] und die Verbrechen des Nationalsozialismus – der auch ein sudetendeutscher Nationalsozialismus war –, waren auch die tschechischen Verbrechen im Zuge der Vertreibung eine solche Schuldbelastung, dass weder Tschechen noch Sudetendeutschen sie überwinden konnten.

Mein Vater, der auch ein Kind der Kriegsgeneration ist, sagte mir, dass der November 1989 für ihn und seine Altersgenossen zu spät kam. Bis zur Rente verblieben ihm nur ein paar Jahre. Es gab nur wenige [ältere] Menschen, die [nach dem Ende des Kommunismus] den Mut und die Kraft hatten, im bürgerlichen Leben neu anzufangen. So gab es auch keinen deutsch-tschechischen Neubeginn für die Menschen, die bis zum Krieg in einem gemeinsamen Staat, einer gemeinsamen Heimat gelebt hatten. Wir Journalisten, die sich zwanzig Jahre ohne Erfolg darum bemüht haben, dass dies anders kommt – wie anders, das ist die andere Frage –, verspüren jetzt (und wahrscheinlich für immer) das Gefühl eines vergeblichen Kampfes. Ein vergeblicher Kampf der Kinder als Teil einer Familie, deren Eltern und Großeltern sich einst bis aufs Blut stritten, sich schrecklich wehgetan haben und bis zum Tod keinen gemeinsamen Weg mehr gefunden haben.

Lasst uns deshalb offen sagen: Die sudetendeutsch-tschechische Frage liegt heute schon auf dem Sterbebett. Die Generation von Zeitzeugen und direkt Beteiligten an diesem Konflikt verlässt uns, und es gibt niemanden, der sie ersetzt. Den in ganz Bayern und Deutschland zerstreut lebenden Sudetendeutschen widerfährt das Schicksal jeder Emigration, bei der die zweite und dritte Generation der Emigranten der Assimilierung unterliegt, im Falle unserer Deutschen zumal begünstigt durch die sprachliche Einheit mit der Umgebung. Ein Brandherd der gemeinsamen Geschichte ist heute vielleicht beseitigt, er schwelt nicht mehr, aber es wurde auf ihm auch nichts mehr neu gebaut oder wird neu gebaut werden. Vielleicht nur noch ein Kreuz und eine Gedenkstätte.

Die Sudetendeutschen machen keinen Spaß mehr

Heute habe ich es als Journalist mit einem Problem ganz anderer Art zu tun als etwa in den neunziger Jahren, als wir das Gefühl hatten, die tschechische Sicht auf die Vertreibung der Sudetendeutschen zumindest in Richtung einer tschechischen Entschuldigung oder des Bedauerns lenken zu müssen. Heute stoße ich bei den Kollegen der jüngeren Generation, die aktuell in den Medien zwar nicht die Mehrheit, aber doch einen bedeutenden Teil ausmachen – ich als 45jähriger bin da eher schon ein Veteran –, immer wieder auf absolutes Desinteresse. Kein Interesse an den Sudetendeutschen, keines an der Erinnerung an die gemeinsame Geschichte, keines daran, überhaupt einen Standpunkt zur Vertreibung der Sudetendeutschen einzunehmen. Die grundsätzliche Haltung ist dabei, dass ihnen das eigentlich keinen Spass macht oder kein Interesse weckt, ebenso wie es auch die Chefs der tschechischen Medien nicht mehr interessiert, da sich mit den Sudetendeutschen keine Schlagzeile mehr produzieren läßt. Ich vereinfache sicher etwas, wenn ich meine, dass die Sudetendeutschen nach der Auffassung der jüngsten tschechischen Journalistengeneration in etwa auf dem Niveau der in Wien lebenden Tschechen anzusiedeln sind.

Man kann zwar vor allem bei jungen Menschen in den früher deutschen Städten des Grenzgebiets einen gegensätzlicher Trend beobachten, was das Interesses an der Geschichte ihrer Wohnorte angeht. Dennoch muss ich feststellen, dass wir heute bei der Beschäftigung mit dem sudetendeutsch-tschechischen Thema mit Vergessen und Desinteresse kämpfen. Falls wir, denen daran liegt, dass dies nicht in Vergessenheit gerät, es nicht schaffen, uns dem entgegenzustellen, so kann es sein, dass während der nächsten 10-15 Jahre die Vertreibung ihre mentale Vollendung findet. Wenn wir zulassen, dass die Erinnerungen an das Zusammenleben von Tschechen und Deutschen in Tschechien verschwinden; falls wir Tschechen es zulassen, dass die Sudetendeutschen als Bestandteil der tschechischen Kultur im [bundes-] deutschen [Bevölkerungs-] Meer verschwinden, falls die Sudetendeutschen keinen Weg zur positiven Rückkehr in das tschechische Bewusstsein finden, dann hat die Vertreibung sieben Jahrzehnte nach dem Krieg ihren Zweck erfüllt. Das wäre das Traurigste, was passieren könnte.

Übersetzung: Wolfgang Schwarz | redaktionelle Ergänzungen in eckigen Klammern

Johannes von Saaz-Museum: die Planung geht voran

Otokar Löbl und Andreas Kalckhoff sprachen in Brünn, Prag, Kaden und Saaz mit Historikern, Museumsplanern und Journalisten

Jan Šicha erläutert in Brünn das Außiger Ausstellungsmodell; rechts Museumsdirektorin Blanka Mouralová

Beim 23. Brünner Symposium (11.-13. April 2014) stellte das Collegium Bohemicum Ustí nad Labem|Aussig sein Projekt eines Museums der Geschichte der Deutschen in den böhmischen Ländern vor. Der Förderverein der Stadt Saaz|Žatec erhielt von dieser hervorragenden Präsentation wertvolle Anregungen für sein eigenes Vorhaben und nutzte die Gelegenheit zum Gespräch mit den Ausstellungsmachern. Auch mit anderen Teilnehmern des Symposiums kam es zum gedanklichen Austausch über das Saazer Projekt, das von allen Seiten Zuspruch bekam. In Kaden und Saaz konnte der Förderverein konkrete Absprachen mit den Historikern Petr Hlavaček und Petr Čech über die erste internationale Tagung zur Saazer Geschichte treffen. Das Saazer Museumsprojekt wird aller Voraussicht nach von der Europäischen Union, dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und dem Tschechischen Staat gefördert.

Das Brünner Symposium und sein Vorläufer, die Iglauer Gespräche, werden seit 1992 jährlich von der deutschen Ackermann-Gemeinde und der tschechischen Bolzano-Gesellschaft | Společnost Bernarda Bolzana veranstaltet. Sie dienen der Verständigung zwischen Deutschen und Tschechen über historische und politische Fragen von beiderseitigem Interesse. Über 250 Teilnehmer treffen sich hier regelmäßig zu Information und Diskussion. Diesmal ging es um die Problematik kultureller und sozialer Minderheiten wie etwa der Roma („Menschen am Rande“). Auch das Thema Deutsche in Böhmen wurde wieder angesprochen.

Im Unterschied zum Außiger Projekt, das die Geschichte aller Deutschen in Böhmen (Stichwort „Unsere Deutschen“) behandelt, wird sich das Saazer Johannes-von-Saaz-Museum|Jan ze Žatce-Muzeum auf das Saazer Land beschränken. Thema sind auch nicht ausschließlich die Deutschsprachigen, sondern es soll um das achthundertjährige Zusammenleben von Tschechen und Deutschen und die gegenseitige Befruchtung ihrer Kulturen gehen. Dabei spielen auch die Juden eine wichtige Rolle, von denen die meisten deutschsprachig waren, die aber vor allem in der jüngeren Geschichte eine politische und kulturelle Klammer zwischen Deutschen und Tschechen bildeten.

Das Saazer Museumsprojekt des Fördervereins wird im Rahmen der EU-geförderten kulturellen Zusammenarbeit zwischen dem Bundesland Sachsen und Tschechien stufenweise realisiert werden. Während in Aussig die erste Stufe in der Renovierung des ehemaligen Stadtmuseums als zukünftiger Ausstellungsort bestand, ist in Saaz als Einstieg eine Reihe von Tagungen zur Saazer Geschichte vorgesehen. Wegen des Eisernen Vorhangs, der den Zugang zu den tschechischen Archiven und Bodenfunden versperrte, gibt es von deutschen Historikern und Archäologen nach 1945 kaum regionalgeschichtliche Studien zu Böhmen. Žatec, ein abgelegener Ort im „Grenzland“, war aber wegen seiner deutschen Vergangenheit bis in die neunziger Jahre ein blinder Fleck auch in der tschechischen Geschichtsschreibung. Es ist deshalb zu erwarten, dass die geplanten Seminare beiderseits der Grenzen Aufmerksamkeit erregen werden. Durch Synchronübersetzung werden sie für Tschechen und Deutsche gleichermaßen zugänglich sein. Tagungsbände zur Verbreitung der wissenschaftlichen Früchte sind geplant.

Petr Čech und Petr Hlavaček haben bereits als Referenten zugesagt. Der Saazer Mgr. Petr Čech, ein Spezialist für frühmittelalterliche Archäologie, betreut seit 2005 für die Tschechische Akademie der Wissenschaften eine archäologische Forschungsstelle in Saaz, sein Arbeitsgebiet ist die Erforschung der frühen Besiedlungsgeschichte der Stadt. Er kann über einige erfolgreiche Grabungen berichten, die u. a. zu neuen Erkenntnissen hinsichtlich der ehemaligen Saazer Burg und der Lage früher Kirchen in Saaz führten.

PhDr. Petr Hlavaček aus Kaden ist Mitgründer des Collegium Europaeum an der Prager Karlsuniversität, das sich die Erforschung kultureller und politischer Identitäten in Europa seit dem Mittelalter zur Aufgabe gemacht hat. 2001-2007 war er am „Geisteswissenschaftlichen Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas“ an der Universität Leipzig tätig. Er ist Spezialist für die Erforschung religiöser Ideen und Identitäten und speziell des Hussitentums. Er wird einiges beitragen zur Geschichte des hussitischen Saaz im 15. Jahrhundert.

In Prag ergab sich dann die Gelegenheit zu einem Hintergrundgespräch mit dem bekannten Journalisten (ML DNES) und seit neuestem Parlamentsabgeordneten Martin Komárek. Otokar Löbl und Andreas Kalckhoff berichteten ihm dabei auch über den aktuellen Stand des Saazer Museumsprojekts. Komárek, der sich seit langem für die deutsch-tschechische Versöhnung einsetzt und in seiner Zeitung die Bemühungen des Fördervereins um eine Gedenktafel in Postelberg positiv begleitet hat, zeigte sich auch von dem Museumsprojekt angetan und wünschte ihm Erfolg.

Über tausend neue Arbeitsplätze für das Saazer Land

Der südkoreanische Reifenhersteller Nexen plant im Gewerbegebiet Triangel bei Saaz|Žatec ein Fertigungswerk

Gerüchte über das Interesse der Koreaner gab es schon länger, doch am Mittwoch, den 14. Mai wurden nun tatsächlich Verträge über den Kauf von 70 Hektar Bauland unterzeichnet. Nach eigener Aussage hatte sich besonders Staatspräsident Miloš Zeman für den Deal im strukurschwachen Nordwesten stark gemacht.

Gerüchte über das Interesse der Koreaner gab es schon länger, doch am Mittwoch, den 14. Mai wurden nun tatsächlich Verträge über den Kauf von 70 Hektar Bauland unterzeichnet. Nach eigener Aussage hatte sich besonders Staatspräsident Miloš Zeman für den Deal im strukurschwachen Nordwesten stark gemacht.

Nexen stellt hauptsächlich Reifen für die Automarken Hyundai, Kia und Škoda her. Bisher müssen die Autowerke Škoda in Jungbunzlau|Mlada Boleslav und Hyundai im nordmährischen Nosovice (bei Ostrava) die Reifen importieren.

Berichten zufolge wollen die Südkoreaner zunächst 22,8 Mrd. Kronen (832 Mio. Euro) in den Standort investieren, insgesamt soll der Investitionswert bis zu 40 Mrd. Kronen (1,5 Mrd. Euro) betragen. In dem neuen Reifenwerk sollen zunächst 1.000, später bis zu 2.300 Arbeitsplätze entstehen. Das Arbeitsamt rechnet mit weiteren Stellen bei lokalen mittelständischen Zulieferern. Die Produktion könnte dem Vernehmen nach in zwei Jahren beginnen, wenn alles wie geplant läuft.

Quellen:

Radio Prag 15. Mai 2014 | Marco Zimmermann

Tiroler Tageszeitung Online 15. Mai 2014

Kommt „sudetendeutsch“ aus der Mode?

In der Sudetendeutschen Jugend hat sich ein neuer Verein gegründet

Von Ralf Pasch | LandesZeitung Prag, 3-4 / 2014

In der Sudetendeutschen Jugend (SdJ), Nachwuchsorganisation der Sudetendeutschen Landsmannschaft, kann sich offenbar nicht mehr jeder mit den traditionellen Begriffen und Symbolen identifizieren. Das zeigt die Gründung des Vereins „Mit Ohne Grenzen“ (MOG), der aus dem SdJ-Bezirk Niederbayern-Oberpfalz hervorging und inzwischen 40 Mitglieder hat, darunter fünf Tschechen. Die Vereinsgründung ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Identität des Nachwuchses in den sudetendeutschen Organisationen der Bundesrepublik wandelt. Neben dem allmählichen Aussterben der „Erlebnisgeneration“ mag ein weiterer Grund dafür sein, dass es außer in der SdJ zum Beispiel auch in der „Jungen Aktion“, dem Jugendverband der katholisch geprägten Ackermann-Gemeinde, immer mehr Mitglieder ohne so genannten Vertriebenenhintergrund gibt.

In der Sudetendeutschen Jugend (SdJ), Nachwuchsorganisation der Sudetendeutschen Landsmannschaft, kann sich offenbar nicht mehr jeder mit den traditionellen Begriffen und Symbolen identifizieren. Das zeigt die Gründung des Vereins „Mit Ohne Grenzen“ (MOG), der aus dem SdJ-Bezirk Niederbayern-Oberpfalz hervorging und inzwischen 40 Mitglieder hat, darunter fünf Tschechen. Die Vereinsgründung ist ein weiteres Indiz dafür, dass sich die Identität des Nachwuchses in den sudetendeutschen Organisationen der Bundesrepublik wandelt. Neben dem allmählichen Aussterben der „Erlebnisgeneration“ mag ein weiterer Grund dafür sein, dass es außer in der SdJ zum Beispiel auch in der „Jungen Aktion“, dem Jugendverband der katholisch geprägten Ackermann-Gemeinde, immer mehr Mitglieder ohne so genannten Vertriebenenhintergrund gibt.

Die traditionelle politische Erklärung der SdJ beim Sudetendeutschen Tag im vergangenen Jahr war von diesem Nachdenken über die eigene Rolle geprägt:

Die SdJ von heute ist weder Erlebnis- noch Bekenntnisgeneration. Wir sind die Erbengeneration, der es obliegt, das mitteleuropäische Erbe nicht zu bewahren und zu verwalten, sondern zu gestalten.

Schon in ihrer Erklärung zum 60. Gründungsjubiläum im Jahre 2010 hatte die SdJ klare Worte gewählt:

„Eigentumsfragen dürfen heute keinen Einfluss mehr auf die Versöhnung zwischen Deutschen und Tschechen haben“, stand dort. Zudem stellen sich die SdJler die Aufgabe, „an der Aufarbeitung deutscher Schuld mitzuwirken“.

Buchstäblich sichtbar wurde die Suche nach neuen Wegen in einer Kunstaktion am SdJ-Stand beim sudetendeutschen Pfingsttreffen 2013. Rund um den Stand waren mit weißer Farbe Worte und ganze Sätze auf den Boden geschrieben worden. „Hassliebe“, „Mein Thema? Euer Thema?“ oder „Nie wieder Nationalismus, nie wieder Vertreibung, nie wieder Krieg!“ war dort zu lesen. Die SdJler stellten sich damit die Frage, was ihre alljährliche Teilnahme am Sudetendeutschen Tag für sie bedeutet, was dies mit jedem Einzelnen macht, was es für die eigene Identität bedeutet.

Die Gründung des neuen Vereins MOG mag ein Versuch sein, Antworten auf solche Fragen zu finden. In dem Verein sammeln sich vor allem die Organisatoren des Zeltlagers in Gaisthal, in dem seit der Gründung Treffen der SdJ stattfinden und wohin seit dem Fall des Eisernen Vorhangs auch tschechische Jugendliche kommen. Inzwischen gibt es mit Sojka einen tschechischen Partnerverband. MOG-Vorsitzender Tobias Endrich sagt, dass einige SdJ- Mitglieder in seinem Umfeld sich nicht mehr damit hätten abfinden wollen, sich als „sudetendeutsch“ bezeichnen zu müssen, um deutsch-tschechische Jugendarbeit zu betreiben. Die Vereinsgründung soll „inhaltlich ein Zeichen setzen“, dass die grenzüber- schreitende Jugendarbeit auf eigenen Beinen stehen kann. Gleichwohl will der neue Verein weiterhin die Zusammenarbeit mit der SdJ pflegen. Laut Endres gibt es parallel Mitgliedschaften in der SdJ und dem neuen Verein.

Auch SdJ-Bundesvorsitzender Peter Paul Polierer ist Mitglied bei MOG geworden, er sieht in dem Verein wie seine Vorstandskollegin und bayerische SdJ-Landesvorsitzende Kataharina Ortlepp (siehe Interview unten) keine Gefahr, sondern eine Chance. Die Gründung sei ein Beweis dafür, dass „die Arbeit in der deutsch-tschechischen Jugendarbeit, die die SdJ seit dem Fall des Eisernen Vorhangs betreibt, ihre Früchte trägt“. Ziel des Lagers in Gaisthal sei „die Versöhnung und die Partnerschaft mit dem tschechischen Volk“. Es wäre „einfältig“, so Polierer, diese Arbeit ausschließlich im sudetendeutschen Kontext zu sehen. Der SdJ-Vorsitzende lehnt es dann auch ab, sich als „sudetendeutsch“ zu bezeichnen. Stattdessen sieht er sich als „Europäer niederbayerischer Heimat und böhmisch-mährischer Abkunft“.

Der Bundesvorsitzende der SL, Franz Pany, versucht, der Neugründung ebenfalls etwas Positives abzugewinnen, er sieht in dem neuen Verein eine „Erweiterung der vorbildlichen grenzübergreifenden Jugendarbeit auch über die sudetendeutsche Volksgruppe hinaus“. Grundsätzlich sei jede Aktivität zu begrüßen, die sich auf ein verbindendes Miteinander der jungen Generation sowie deren Austausch auf allen Gebieten erstreckt.

Freilich scheinen die aktuellen Entwicklungen in der SdJ mehr zu sein als nur eine Intensivierung der deutsch-tschechischen Kontakte. Vorsitzender Polierer spricht von einer „Strukturreform“, die in dem nach eigenen Angaben 5.000 Mitglieder zählenden Verband aktuell im Gange sei und die er notwendig findet, weil sich in den über 60 Jahren seit der Gründung vieles verändert habe. Das wird außer an der Rhetorik auch an der Symbolik deutlich: Den Adler der Landsmannschaft ersetzte die SdJ schon vor einiger Zeit in ihrem Logo durch einen Vogel, der von der deutschen und der tschechischen Fahne beflügelt wird.

Keine Spaltung, sondern eine Chance

Keine Spaltung, sondern eine Chance

Interview von Ralf Pasch mit der stellvertretenden Bundesvorsitzenden der Sudetendeutschen Jugend (SdJ) und bayerischen Landesvorsitzenden der SdJ, Katharina Ortlepp

LZ: Frau Ortlepp, wie bewerten Sie die Gründung der neuen Gruppe „Mit Ohne Grenzen“ (MOG), ist das eine Spaltung der SdJ?

Wir sehen die Gründung des Vereins „Mit Ohne Grenzen“ nicht als Spaltung, sondern als Erweiterung unserer Arbeit über den sudetendeutschen Kontext hinaus. Es gibt viele Gründe, deutsch-tschechische Jugendarbeit zu machen. Ein sudetendeutscher Hintergrund ist ein sehr guter Grund, aber natürlich nicht der einzige. Wir arbeiten sehr eng mit dem neuen Verein zusammen: im Rahmen unsers Dachverbandes, der djo – Deutsche Jugend in Europa Landesverband Bayern, durch das Kooperationsabkommen zwischen der Sudetendeutschen Jugend und Mit Ohne Grenzen und natürlich auch inhaltlich. Für mich ist das deutsch-tschechische Zeltlager in Gaisthal nach wie vor das beste Zeltlager der Welt, ich fahre so oft ich es schaffe, als Betreuerin dorthin. Deshalb war ich bei der Gründung des Vereins im August dabei und wurde dort Mitglied. Da wir die Gründung als Erweiterung sehen, ist sie für uns kein Problem, sondern die Möglichkeit, aus ganz anderen Bereichen neue Mitglieder zu gewinnen. Vielleicht kann ja auch die Landsmannschaft davon profitieren, wenn wir unsere Arbeit auf eine breitere Basis stellen.

LZ: Die Gründer der Gruppe gaben als einen Grund für den neuen Namen an, dass einige Mitglieder in der SdJ mit dem Begriff „sudetendeutsch“ nichts mehr anfangen können, erleben Sie das auch so?

Natürlich hat die Generation der heute Aktiven eine andere Selbstwahrnehmung als die vorherigen Generationen. Die Enkelgeneration sieht die sudetendeutsche Herkunft ihrer Vorfahren als Teil ihrer Identität, was aber nicht automatisch heißt, dass sich unsere Mitglieder als junge Sudetendeutsche sehen. Diese Zuschreibung erfolgt vielmehr von außen und ist oft nicht ganz richtig, vor allem da wir mittlerweile auch viele Mitglieder ohne sudetendeutschen Hintergrund haben – mich zum Beispiel. Entscheidend sind für uns die Werte, die aufgrund unserer Verbandshistorie in der SdJ gelebt werden. Auch wenn sich der Zugang dazu geändert hat, geht es weiterhin um Völkerverständigung, Kulturerhalt- und Weiterentwicklung sowie die Arbeit an einem geeinten Europa.

LZ: Erwarten Sie, dass sich weitere solcher Gruppen wie MOG gründen? Wird sich die SdJ irgendwann fragen müssen, ob sie weiterhin gebraucht wird? Ist vielleicht eine neue Organisationsform nötig?

Nein, das erwarten wir nicht. Die Mehrzahl der SdJ-Mitglieder engagiert sich innerhalb der Kulturgruppen, sie haben einen anderen Zugang zur sudetendeutschen Thematik und identifizieren sich stärker damit. Allerdings überlegen wir tatsächlich, wie wir die Sudetendeutsche Jugend organisatorisch neu aufstellen können. Die rege Beteiligung der Mitglieder und die vielen Ideen, die sie dafür haben, zeigen uns, dass die SdJ sehr wohl noch gebraucht wird.

„Immer noch stehen wir auf recht eruptivem Vulkanboden“

Von Petr Pithart | Rede anlässlich des 15-jährigen Jubiläums des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, Prag 24. Juni 2013

Petr Pithart (geboren 1941 in Kladno) war 1990-1992 Premierminister der damaligen tschechischen Teilrepublik der Tschechoslowakei, bis heute ist er Mitglied des neuen tschechischen Senats, dem er 1996-1998 und 2000-2004 vorsaß. Er gehörte zu den Unterzeichnern der „Charta 77“ und war nach der Wende Gründungsmitglied des „Bürgerforums“. Seit 1994 lehrt er an der Juristischen Fakultät der Prager Karlsuniversität.

Der Zukunftsfonds befindet sich in der Hälfte des zweiten Jahrzehnts seiner Existenz. Es ist an der Zeit zu überlegen, wie es in fünf Jahren mit ihm aussehen soll, bis dahin ist sein Bestehen durch die Regierungen beider Staaten gesichert. Was für eine Zukunft bereiten wir ihm?

Das Wort Zukunft verstehe ich im Zusammenhang mit dem Fonds so, dass es nicht bedeutet, dass wir die Vergangenheit den Historikern überlassen können oder sogar sollten, wie das von vielen Politikern oft ohne nachzudenken wiederholt wird, sondern dass uns am meisten an der Haltung tschechischer und deutscher junger Menschen liegt, für die die Mittel des Fonds vor allem bestimmt sind. Schließlich sind auch Historiker voll subjektiver Empfindungen und keine Garantie für Objektivität. Lassen wir ruhig den Gedanken zu, dass in den Wertungen von Historikern keine Objektivität existiert.

Das Wort Zukunft verstehe ich im Zusammenhang mit dem Fonds so, dass es nicht bedeutet, dass wir die Vergangenheit den Historikern überlassen können oder sogar sollten, wie das von vielen Politikern oft ohne nachzudenken wiederholt wird, sondern dass uns am meisten an der Haltung tschechischer und deutscher junger Menschen liegt, für die die Mittel des Fonds vor allem bestimmt sind. Schließlich sind auch Historiker voll subjektiver Empfindungen und keine Garantie für Objektivität. Lassen wir ruhig den Gedanken zu, dass in den Wertungen von Historikern keine Objektivität existiert.

Die Aktivitäten des Fonds habe ich aus der Ferne verfolgt. Dafür war ich ganz zu Beginn der ersten Begegnungen mit Diskussionen zwischen Tschechen und Deutschen dabei. Gestatten Sie eine Erinnerung an diese Zeit. Als Vertreter des Bürgerforums rief mich am 2. Januar 1990 gleich früh in unserem Stab im Prager „Špalíček“ Pavel Tigrid aus Paris an und richtete mir die Bitte der bei uns lebenden deutschen Katholiken aus, dass sie sich mit Glaubensgenossen treffen und anfangen wollen, zu diskutieren, worüber bis zu dieser Zeit nie diskutiert wurde. Stattdessen wurde endlos wiederholt, dass die grundlegende Richtlinie für die Außenpolitik der Tschechoslowakei der Kampf gegen den deutschen Revanchismus sei. Und das Bündnis mit der Sowjetunion würde uns vor dieser Gefahr bewahren. Zusammen mit meinem Freund Petr Příhoda habe ich diese Begegnung organisiert. Tschechische und bayerische Christen trafen sich, glaube ich, im März 1990 in Marktredwitz, und wahrscheinlich begann damals ein bis heute nicht endender organisierter Dialog.

Als späterer Vorsitzender der Bolzano-Gesellschaft war ich auch Mitglied des ersten und damit am längsten bestehenden regelmäßigen Diskussionsforums, nämlich der Begegnungen zwischen Mitgliedern der tschechischen Bolzano-Gesellschaft und der deutschen Ackermann-Gemeinde. Die dreitägigen Konferenzen begannen schon im Jahr 1991 in Jihlava und setzen sich bis heute fort, nun in Brno [Brünn]. Bei den Gedanken an einen manchmal dramatischen Verlauf und an die Zweifel am Sinn kann ich den über Jahre hinweg unermüdlichen Motor dieser Begegnungen, den geduldigen und liebenswürdigen Jaroslav Šabata, hier nicht unerwähnt lassen. Wir mussten einige Krisen überwinden, aber es hat sich gelohnt.

Zu Beginn ähnelte der Dialog zwischen Tschechen und Deutschen trotz besten Willens nur äußerlich einem Dialog. Es waren also zuerst eher hitzige Monologe, die einander nicht erreichten. Oft endete der Streit in der Frage, wer mehr gelitten hatte, wer wem mehr Leid zugefügt hatte. Zu diesen oft dramatischen und schmerzlichen Begegnungen mit der Vergangenheit kam es über Jahre hinweg auf vielen verschiedenen Ebenen und Plattformen – dazu rechne ich auch das, was in Deutschland „Volksdiplomatie“ genannt wird, also spontane Aktivitäten von verschiedenen Vereinen und auf kommunaler Ebene –, bis es im Jahr 1997 gelang, sich auf den Text der Deutsch-Tschechischen Erklärung zu einigen, die anschließend von den Parlamenten beider Staaten verabschiedet wurde. Ein jedes Wort darin wurde wortwörtlich abgearbeitet und auf beiden Seiten von Tausenden engagierten Menschen guten Willens durchlitten, die sich bemühten, der historischen Wahrheit nahe zu kommen, ohne neue Konflikte oder neues Unrecht zu schaffen. Eine Erklärung, die alte Wunden nicht aufreißen, sondern heilen würde. Ich zögere nicht. zu sagen, dass dies eine bewundernswerte Leistung war, und zwar auf beiden Seiten. Alle, die dabei mitgeholfen haben, verdienen Dank und Anerkennung.

Seitdem wissen wir aber auch, dass wir nie eine einzige, gemeinsame Wahrheit finden werden. Das bedeutet keinesfalls, dass wir uns nicht gegenseitig unsere Geschichte erzählen sollten. Wir müssen aber vor allem aufmerksam zuhören und versuchen, die Geschichte der Anderen zu verstehen. Verstehen heißt nicht immer Einverständnis. Für mich bedeutet diese Erkenntnis am Ende eine große Erleichterung: es existiert keine letzte, große, objektive Wahrheit für alle. Wir müssen lernen, ohne Illusion hinsichtlich einer letzten „objektive“ Wahrheit zu leben. Wir können uns der Wahrheit nur annähern, und oft bleibt es nur bei der Begegnung zweier unterschiedlicher Vorstellungen darüber.

Aber noch ist nicht alles ganz in Ordnung: Als im Februar dieses Jahres der tschechische Premier Nečas in München Worte aus der Deutsch-Tschechischen Erklärung zitierte, ohne diese ausdrücklich zu erwähnen, waren zuerst viele Menschen bei uns überrascht, nahmen sogar Anstoß, wie weit er gegangen sei. Andere wiederum lobten ihn und bewunderten seinen Mut, obwohl er nur die schon längst vereinbarten Formulierungen übernahm. Es zeigte sich, dass die ganze Problematik des konfliktreichen Zusammenlebens einstiger Mitbürger auch nach fünfzehn Jahren noch lebendig ist – im Sinne von „offen“, „schmerzlich“.

Die Erklärung haben, kurzum, viele schon vergessen. Heute, zu Zeiten der Wirtschafts- und bei uns auch politischen und moralischen Krise tauchen Haltungen auf, von denen manch einer denken könnte, sie seien schon eine Sache der Vergangenheit. Es genügt, heute die Diskussionen im Internet zu verfolgen – und dabei denke ich an die seriösesten Plattformen. Eine Zeit, die den Menschen vielerlei Frust verursacht, bringt naturgemäß Morast aller Art zum Vorschein: rassistische, antisemitische, fremdenfeindliche Haltungen, auch immer wieder antideutsche Haltungen – vor allem gegen die Deutschen, die mit uns in einem Staat gelebt haben.

In der Ersten Republik gab es ein paar (nicht sehr zahlreiche) Gruppierungen tschechischer Faschisten. Heute bekennen sich etliche junge Menschen zu faschistischen Symbolen. Das war damals nicht so. Da ich schon diese beiden Begriffe erwähnt habe, will ich nicht den wahrscheinlich vergeblichen Vorwurf an die Adresse einiger Journalisten, Publizisten und Politiker unerwähnt lassen, die Faschismus und Nazismus miteinander verwechseln. Das ist kein Bagatellfehler. Die genaue Analyse beider Begriffe für den aktuellen Gebrauch eines Tschechen legte zuletzt Erazim Kohák in seinem Buch „Domov a dálava“ [Heimat und Ferne] dar.

Ich zweifle deshalb keinen Moment daran, dass der Zukunftsfonds und das Gesprächsforum auch in der Zukunft notwendig sein werden. Nicht nur deshalb, weil sie ihre Arbeit gut machen, sondern vor allem deshalb, weil wir, Tschechen und Deutsche, diese Arbeit brauchen werden. Wenn Sie wollen, ist in meiner Haltung eine gewisse vorsichtige Skepsis sichtbar, was die Zukunft betrifft.

Die Notwendigkeit des Fonds und seines Gesprächsforums wird auch durch den Vergleich der Qualität und Intensität der deutsch-tschechischen und der österreichisch-tschechischen Beziehungen sowie der Qualität des gegenseitigen Zusammenlebens bestätigt. Die ersten Beziehungen sind trotz aller empfindlichen Stellen gut, vorhersehbar, also verlässlich. Eben weil dahinter die Arbeit tausender Menschen auf beiden Seiten steht. Diese bestand und besteht im Zeitaufwand und in den Bemühungen, die geduldig den Begegnungen und der Klärung von Standpunkten gewidmet wurden, im Mut zu einer kritischen Wertung auch in den eigenen Reihen. All diesen Menschen, die oft, wie man so schön sagt, ihre Haut zu Markte getragen haben, muss Anerkennung ausgesprochen werden. Das sind echte tschechische und deutsche Patrioten. Es ist kein Wunder, dass das nationalistische Gesindel sie nicht ausstehen kann. Die anderen, die österreichisch-tschechischen Beziehungen, sind zerbrechlicher, leichter irritierbar, da an ihrer Kultivierung bei Weitem nicht so gearbeitet wurde.

Persönlich bin ich der Meinung, dass alle Nachbarn in Mitteleuropa irgendwelche Fonds und Gesprächsforen brauchen könnten. Immer noch stehen wir auf recht eruptivem Vulkanboden, manchmal sind Erschütterungen zu spüren, oder Gestank, der aus den Tiefen der unbewältigten Vergangenheit durch ungeahnte Kanäle entweicht.

Die deutsch-tschechischen Monologe haben sich erst schrittweise in Dialoge verwandelt. Es bleibt noch eins übrig – ein bisher unerreichtes Ziel: dass die Deutschen lernen, über das tschechische Leid im Krieg, über den tschechischen Widerstand gegen die Besatzungsmacht zu sprechen, zu forschen und zu schreiben, und das Gleiche gilt natürlich umgekehrt: wir müssen den Willen und die Fähigkeit erlangen, die Geschichte des deutschen Leids, wie es die Deutschen nach dem Krieg erlebt haben, zu erzählen. Dabei wird, wie ich hoffe, nicht nur die Historiografie eine bedeutende Rolle spielen, sondern auch die Literatur und der Film, sowohl der Dokumentar-, als auch der Spielfilm. Erst, wenn ich mit eigenen Worten die Leidensgeschichte des Anderen erzählen kann, der auch durch die Schuld unserer Leute gelitten hat, bestätige ich endgültig, dass ich es begriffen habe. Es wäre schön, wenn wir diese Fähigkeit – nennen wir sie „aktive Empathie“ –, erlangen und auch den jungen Menschen auf beiden Seiten beibringen könnten. Ich glaube, dass dies der Bundespräsident Joachim Gauck wunderbar vorlebt.

Aber es muss nicht nur über das Leid des Einen oder des Anderen gesprochen werden: es muss auch darüber gesprochen werden, was wir in der Vergangenheit Positives geleistet haben, darüber, wie die Landschaft im Grenzgebiet von all denen kultiviert wurde, die als deutschsprachige Bevölkerung die böhmischen Länder bewohnten, als Deutschböhmen (Bohemové). Schade, dass es dafür kein tschechisches Wort gibt. Auch davon sprach unlängst der ehemalige Premierminister in München, und das war bei Weitem keine abgedroschene, alltägliche Höflichkeitsfloskel. Es war endlich notwendig, das auch einmal auf dieser Ebene zu sagen.

Ich spreche jetzt hier nur meine eigene Überzeugung aus, wenn ich sage, dass die tschechische Seite – falls man sich überhaupt so eine Verallgemeinerung erlauben darf – seit November 1989 einen relativ größeren Fortschritt in Selbsterkenntnis gemacht hat als unsere ehemaligen deutschen Mitbürger. Unsere Seite wurde mit historischen Fakten konfrontiert, die sie nicht besonders kannte oder sogar nicht kennen wollte, und lernte, damit zurechtzukommen. Wir sind, glaube ich, in der Selbstreflexion etwas weiter als die andere Seite, die Jahrzehnte über ihr Leid ins Leere gesprochen hat und deshalb auch – so scheint es mir – auf ihren Standpunkten beharrt und die Kausalzusammenhänge in der damaligen Zeit ignoriert oder bagatellisiert. Das Eingeständnis ist nicht einfach, da es sozusagen das nachfolgende Leid im Sinne von „ihr habt bekommen, was ihr verdient habt“ relativiert. Ich denke [das geht] nicht. Aus christlicher Sicht können Sünden, die von Rache geleitet sind, niemals relativiert werden.

Ich habe heute das Wort „Sudeten“ / „sudetisch“ nicht benutzt. Ist es notwendig, immer von den Sudeten, den Sudetendeutschen zu sprechen? Allein schon die Worte wecken in manchen von uns automatisch starke Emotionen – oft Besorgnis, Angst, Abneigung. Wollen wir, dass es so ist? Alle wissen wir, was über Jahrhunderte hin das Wort Sudeten bedeutet hat – ein keltisches Wort für Wildschweinberge, ursprünglich ein engbegrenzter geografischer Begriff. Es bezeichnete den gebirgigen Teil des nördlichen Grenzgebiets. Zu einem ganz anderen und zwar politischen Zweck wurde der Begriff zum ersten Mal zu Beginn des vorigen Jahrhunderts von dem Publizisten und politischen Aktivisten Franz Jesser verwendet. Man begann damals, den Begriff mit einem klaren Ziel einzusetzen: um alle, ansonsten sehr unterschiedliche Deutsche aus Zwittau oder Reichenberg, aus Znaim und von der Prager Kleinseite, aus Klostermanns Böhmerwald, aus dem Egerland und auch aus der Iglauer Sprachinsel unter einem Begriff zu vereinen, unter einem einzigen Kampfbanner. Es ist erwähnenswert, dass nur ein Jahr später in Trutnov die erste Deutsche Nationalsozialistische Arbeiterpartei, DNSAP, mit einem großdeutschen, antiliberalen und antisemitischen Programm gegründet wurde. Dieses Vorhaben gelang am Ende leider Henlein und Hitler. Wir haben es nach dem Krieg vollendet. Und so klingen die Worte als solche, wenn man „sudetendeutsche Landsmannschaft“ sagt und sogar das zweite Wort phonetisch mit dem Häkchen über dem s schreibt, noch heute für manchen bedrohlich, feindlich. Wollen wir, dass sie so klingen? Könnten wir nicht doch von den Deutschen aus Böhmen, Mähren und Schlesien sprechen? Oder von unseren ehemaligen deutschen Mitbürgern? Von böhmischen, mährischen, schlesischen Deutschen? Und somit von der „Landsmannschaft unserer ehemaligen deutschen Mitbürger“?

Ich habe eine Frage gestellt, nur so für mich, nichts weiter. Die Frage lautet, ob wir nicht lieber ohne ein Wort auskommen sollten, das von Beginn seiner politischen Karriere Träger und Symbol dessen ist, was uns trennt? Ohne ein Wort, das pauschalisiert und gleichschaltet, was nicht gleichzuschalten geht? Dabei lässt sich das Wort leicht durch genauere ersetzen. Das ist eine Frage in unsere Reihen. Ich weiß, dass von der anderen Seite zu hören ist, dass Sudetendeutscher einfach der sein soll, der sich als solcher betrachtet. Also keine pflichtmäßige Zugehörigkeit, kein alleiniges, pflichtmäßiges Banner.

Es liegt schlicht und einfach noch genügend vor uns, was wir zwischen uns klären müssen. Der Zukunftsfonds sollte nicht in fünf Jahren enden. Er kann sich so oder so wandeln, aber er sollte nicht aufhören zu existieren, wenn die Regierungen einmal das Gefühl haben sollten, dass schon alles geklärt ist. Das wird nie der Fall sein. Wie wäre solch ein Fonds gerade in den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts nützlich gewesen! Stattdessen haben wir miteinander über Staatsmänner und Diplomaten von Großmächten kommuniziert, deren Bevölkerung nichts über uns wusste und das ohne Schamgefühl zugab.

Ihnen allen, die sich an der Arbeit des Zukunftsfonds und Gesprächsforums beteiligt haben, gebühren nicht nur meine Anerkennung und mein Dank. Beide Institutionen gehören zu den Lichtblicken in der Entwicklung nach dem November 1989. Sie sind ein Beweis dafür, dass wir doch etwas gelernt haben, auch wenn es aus unerfindlichen Gründen als weise und scharfsinnig angesehen wird, bis zum Überdruss zu wiederholen, dass noch nie jemand aus der Geschichte, aus der Vergangenheit eine Lehre gezogen habe. Zum Glück stimmt das nicht. Und es ist nichts Verwerfliches daran, dass es gut ist, für solch eine Lehre, für den Lernprozess auch Mittel, ja, Geld, kurzum, einen Fonds zu haben – unseren Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, der das jugendliche Alter von fünfzehn Jahren erreicht hat. Ich hoffe, er erreicht zumindest das Erwachsenenalter.