Erinnerungen an ein deutsch-böhmisches Leben 1895-1965

Von Andreas Kalckhoff

Mein Großvater war ein einfacher Mann. Er hatte Bäcker gelernt und war später Obsthändler. Er kam am 14. März 1895 in Saaz zur Welt, als Sohn des Bäckers Wenzel Porstendörfer und seiner Frau Dorothea Pechmann, einer Tschechin aus Pilsen. Schon sein gleichnamiger Großvater war „bürgerlicher Weißbäckermeister“ in Saaz, stammte jedoch aus dem nahen Pröhlig (Přívlaky), zwischen Straupitz (Strupeč) und Strahn (Stranná), wo sein Vater Zimmermann gewesen war. Dem Namen nach könnte die Familie Porstendörfer (mein Großvater schrieb sich aufgrund eines Standesamtsfehlers „Borstendörfer“) aus dem bereits 1280 urkundlichen mährischen Porstendorf (Boršov) zugewandert sein, damals eine deutsche Enklave, heute zur Stadt Moravské Třebové (Mährisch Trübau) gehörig. Aber auch in Sachsen gibt es Dörfer dieses Namens, die als Herkunftsort in Frage kommen.

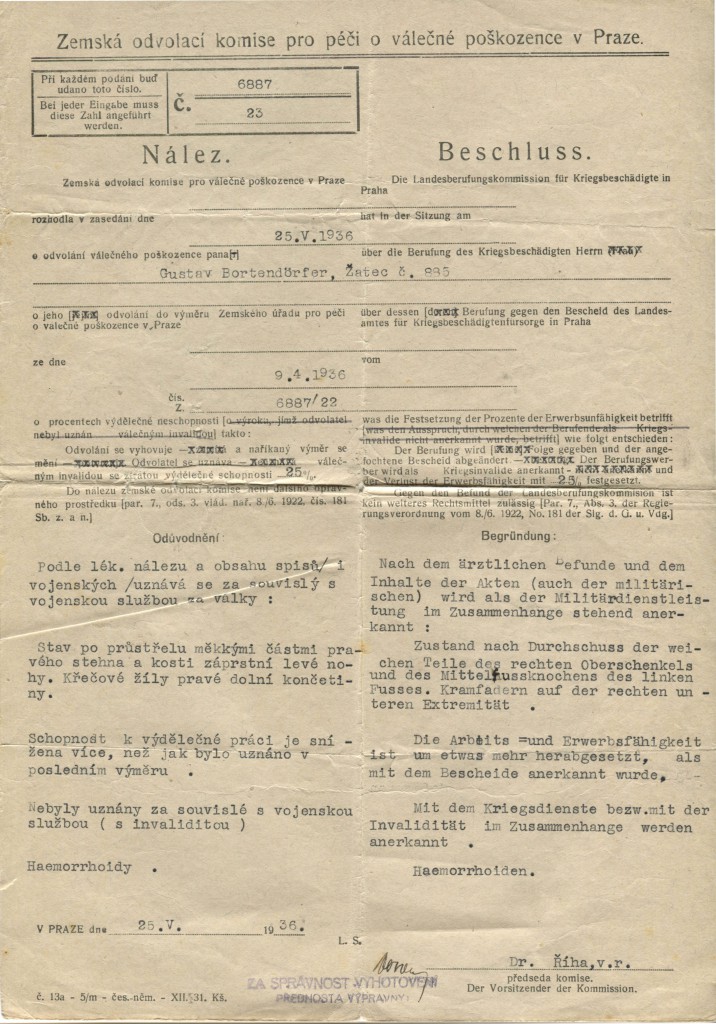

Als der erste Weltkrieg ausbrach, war Gustav neunzehn, alt genug, um für den Kaiser in Wien zu sterben. Er hatte Glück und bekam nur einen Beindurchschuss, für den er lebenslang eine kleine Versehrtenrente bezog, zeitweise von der tschechoslowakischen Republik. Allerdings machte ihm das Bein auch lebenslang Beschwerden. Den Heimaturlaub im Dezember 1916 nutzte er zur Heirat mit Therese Rust, deren mütterliche Vorfahren schon um 1750 in Saaz belegt sind. Am 1. Januar 1919 wurde beider Tochter Gertrud geboren, meine Mutter.

Zwei Monate zuvor war in Prag die Tschechoslowakische Republik ausgerufen worden. Die deutsche und ungarische Minderheit wurde an der Gründung des neuen Staates nicht beteiligt. Die Siegermächte erklärten sie zu Kriegsverlierern, die sich jetzt den Entscheidungen des tschechischen Mehrheitsvolkes zu beugen hätten. Gustav Borstendörfer fand das, wie wohl alle Betroffenen, unangemessenen und ungerecht. Hatten sie, die Deutschböhmen, den Ersten Weltkrieg verschuldet? Doch Geschichte ist nicht gerecht. Der kleine Mann hat in der Regel keinen großen Einfluss auf sie und muss das Beste aus seiner Lage machen. Der vierundzwanzigjährige Gustl tat das.

Als Handwerker stand er der Sozialdemokratie nahe. Ob er aktives Mitglied war, weiß ich nicht. Nach dem Krieg trat er jedenfalls der Seliger-Gemeinde bei, benannt nach dem sozialdemokratischen Parlamentsabgeordneten und Fraktionsvorsitzenden in Prag, Josef Seliger (1870-1920). Er gehörte zu denen, die den neuen demokratischen Staat akzeptierten. Feindschaft gegenüber den Tschechen verbot sich ohnehin aufgrund seiner mütterlichen Herkunft. Er sprach gut Tschechisch, nicht zuletzt aus beruflichen Gründen. Tschechische Landarbeiter halfen ihm beim Obstpflücken in den Apfel- und Kirschgärten rund um Stankowitz (Stankovice) nördlich von Saaz. Den nationalistischen Rausch der „Sudetendeutschen“ nach der Machtergreifung Hitlers hielt er für fatal, mit den Henlein-Leuten wollte er nichts zu tun haben.

Gustav Borstendörfer war kein Aktivist und kein Widerstandskämpfer, aber gleichwohl ein überzeugter Antifaschist. Doch seine politische Haltung schützte ihn Anfang Juni 1945 nicht davor, mit den anderen Männern und Jugendlichen aus Saaz nach Postelberg verschleppt zu werden. Sie schützte ihn, nachdem er die fürchterliche Zeit im Lager überlebt hatte, auch nicht vor der Vertreibung aus der böhmischen Heimat seiner Mütter und Väter. Sie schützte ihn nicht vor dem Verlust seines hart erarbeiteten Eigentums und Vermögens. Wie viele andere Deutsche, ob im „Reich“ oder in Böhmen, büßte er mit für die politischen Dummheiten seiner Landsleute und die Verbrechen des Hitlerstaates.

Er hatte genügend politischen Verstand, zu erkennen, dass an seinem Schicksal nicht das tschechische Volk schuld war. So habe ich von ihm nie ein böses Wort über „die Tschechen“ gehört. Er wusste damals nicht, was wir heute wissen: dass die Gräueltaten an Deutschen zur Planung des kommunistisch dirigierten militärischen Geheimdienstes gehörten. Aber er wusste, dass nicht tschechische Nachbarn die Täter waren, deren Zorn über die Naziherrschaft sich in „gerechter Vergeltung“ entlud, wie es später hieß. Er erzählte stattdessen, wie ihm einer seiner tschechischen Obstpflücker heimlich Brot durch den Zaun zusteckte. Er konnte seine Erfahrungen politisch einordnen und verstand historische Zusammenhänge. Und er dachte über Schuld nach. Die grauenhaften Umstände der Internierung kommentierte er mit den Worten: „Sie haben mit uns gemacht, was wir mit den Juden gemacht haben.“

Wir sind uns heute einig, dass es keine kollektive Schuld gibt. Es ist unmenschlich, Angehörige einer Nationalität oder Religion für die Untaten büßen zu lassen, die von verbrecherischen Regierungen oder gar nur Einzelnen aus ihren Reihen begangen wurden. Leider geschieht dies jedoch immer wieder. Dem kann man nur begegnen, indem man widerspricht und nicht mitmacht. Gustav Borstendörfer gehörte zu diesen Menschen, obwohl er allen Grund gehabt hätte, ungerecht zu sein. Er war fünfzig, als er sich in Deutschland eine neue Existenz aufbauen musste. Er war wie viele Sudetendeutsche fleißig genug, es wieder zu einem Haus und einem kleinen Kaufladen zu bringen. Aber er fühlte sich zu alt, um noch einmal richtig durchzustarten und das zu erreichen, was er in Saaz war: jemand, der Obst wagonweise „ins Reich“ verlädt, statt es tütenweise zu verkaufen.

Ich war noch nicht zwanzig, als mein Großvater siebzigjährig in einem kleinen Ort bei Regensburg starb. Heute, da ich fast so alt bin, wünschte ich mir, ich hätte ihn mehr über sein Leben und seine Gefühle befragt. Aber ich habe auch so mitbekommen, dass er an der Vertreibung litt. Václav Havel, der wie Großvater, Vater und Bruder von Gustav Borstendörfer den Namen des böhmischen Nationalheiligen trug, hat sich in seiner Rede vor dem deutschen Bundestag mit dem Begriff Heimat auseinandergesetzt. Er hat ihn in Zusammenhang gebracht mit Nationalität und Volkstum, ja mit Nationalismus. Gustav Borstendörfer war aber nicht völkisch-national gesinnt. Er vermisste nach der Vertreibung nicht das deutsche Sudetenland – er vermisste Saaz. Er vermisste seine beruflichen und gesellschaftlichen Kontakte, die Kaffeehäuser und Bierstuben, die Geschwister, die jetzt in alle vier Winde zerstreut waren, seine Freunde, unter denen viele Juden waren, und wahrscheinlich auch die hübsche Stadt, obwohl er darüber nie gesprochen hat. Und nicht zuletzt die großen Obstgärten auf dem Land, in denen er die Sommermonate mit seiner Familie und den Pflückern verbrachte.

Um diese Heimat ging es ihm, nicht um nationale Gemeinschaft oder Landsmannschaft. Er wusste, dass ihm diese Heimat letztlich Hitler genommen hat. Hitler hatte einen Krieg angezettelt, an dessen Ende für Gustav Borstendörfer der Verlust von Heim und Heimat stand. Zuvor hatte ihm Hitler seine jüdischen Freunde genommen, über deren Schicksal er weinte, und seine politische Freiheit, für eine soziale Demokratie zu kämpfen. Viele Sozialdemokraten landeten damals im Gefängnis. Ohne Hitlers Krieg hätte es auch keine kommunistische Herrschaft über Ost- und Mitteleuropa gegeben. Selbst wenn er in Saaz hätte bleiben können: in einem kommunistischen Saaz wäre er so wenig glücklich geworden, wie er es in dem faschistischen Saaz war. Tatsächlich haben viele deutsche Antifaschisten die Tschechoslowakei nach dem „Prager Frühling“ verlassen. Auch sie haben am Ende ihre Heimat verloren.

Ein gutes neues Jahr 2014

wünscht den Freunden von Saaz und allen, die es werden wollen

der Förderverein der Stadt Saaz|Žatec

Saazer Weihnachtsgrüße 2013

Den Freunden von Saaz und allen, die es werden wollen:

Frohe Weihnachten und ein Gutes Neues Jahr!

Essen in Saaz

Sehnsuchtsort Altböhmische Küche

Die tschechische Küche hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Das gilt auch für das Essen in den Restaurants. Für Liebhaber der altböhmischen Küche, wie es sie seit den seligen k. u k.-Zeiten bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab, mag das eine Enttäuschung sein. Aber wo, bitteschön, gibt es bei uns noch altdeutsche Küche? Das eine oder andere Gericht vielleicht, aber selbst ländliche Gaststätten kommen nicht mehr ohne Anleihen bei der Mittelmeer- und Asia-Küche aus. Dieser Trend, unterstützt von einem internationalen Lebensmittelangebot, das bis in die Dorfläden und Discounter vorgedrungen ist, hat zu einer gewissen Einheitsküche in Europa geführt. Tschechien macht da keine Ausnahme.

Die tschechische Küche hat sich in den letzten Jahrzehnten stark gewandelt. Das gilt auch für das Essen in den Restaurants. Für Liebhaber der altböhmischen Küche, wie es sie seit den seligen k. u k.-Zeiten bis in die neunziger Jahre des letzten Jahrhunderts gab, mag das eine Enttäuschung sein. Aber wo, bitteschön, gibt es bei uns noch altdeutsche Küche? Das eine oder andere Gericht vielleicht, aber selbst ländliche Gaststätten kommen nicht mehr ohne Anleihen bei der Mittelmeer- und Asia-Küche aus. Dieser Trend, unterstützt von einem internationalen Lebensmittelangebot, das bis in die Dorfläden und Discounter vorgedrungen ist, hat zu einer gewissen Einheitsküche in Europa geführt. Tschechien macht da keine Ausnahme.

Diese realistische Bestandsaufnahme sei vorausgeschickt, damit der Autor im Folgenden nicht als hoffnungsloser Nostalgiker belächelt wird. „Nostalgie“ heißt wörtlich Heimweh – gemeint ist die Sehnsucht nach den alten Zeiten. Ja, der Autor, der in seiner eigenen Küche umstandslos auch italienisch und asiatisch kocht, bekennt sich dazu, dass er nicht zuletzt nach Böhmen fährt, um dort Böhmische Knödel mit dicken Mehl- und Sahnesoßen zu essen, die kräftig nach Knoblauch, Meerrettich oder Bratensaft schmecken. Bei seinem ersten Besuch in Saaz und Prag 1968 kam er da noch voll auf seine Kosten.

Diese realistische Bestandsaufnahme sei vorausgeschickt, damit der Autor im Folgenden nicht als hoffnungsloser Nostalgiker belächelt wird. „Nostalgie“ heißt wörtlich Heimweh – gemeint ist die Sehnsucht nach den alten Zeiten. Ja, der Autor, der in seiner eigenen Küche umstandslos auch italienisch und asiatisch kocht, bekennt sich dazu, dass er nicht zuletzt nach Böhmen fährt, um dort Böhmische Knödel mit dicken Mehl- und Sahnesoßen zu essen, die kräftig nach Knoblauch, Meerrettich oder Bratensaft schmecken. Bei seinem ersten Besuch in Saaz und Prag 1968 kam er da noch voll auf seine Kosten.

Verfall der tschechischen Esskultur

Das änderte sich schon in den späten Achtzigern, als der Kommunismus in den letzten Zügen lag: die Portionen wurden kleiner, die Fleischsoßen dünner. Aber man bemühte sich, aus dem bißchen, was man hatte und bezahlen konnte, das Beste zu machen. Vor allem: die Küche blieb unverwechselbar. Noch am Anfang des neuen Jahrhunderts galt das. Doch dann begann sich allmählich im Gast aus Deutschland eine gewisse Enttäuschung breit zu machen. Weniger, weil sich die Speisekarten immer mehr mit Modegerichten von europäischer Beliebigkeit füllten. Das konnte er verstehen, schließlich wollte vor allem die Jugend auch kulinarisch den Anschluss an das lange versperrte westliche Ausland. Ärgerlicher war, dass die böhmische Kochkunst zu verfallen schien.

Der neue Wohlstand bekam der Küche nicht. Wenn die Teller früher übersichtlich aussahen – ein Stück Fleisch, Soße und Knödel, dazu ein kleiner Salat –, begann sich plötzlich alles mögliche „Gemüse“ auf den Tellern zu tummeln, vor allem in Form von Rohkost. Mehr ist aber oftmals weniger, wenn die Beilagen kulinarisch keinen Sinn machen. Andererseits ließ die Qualität der Produkte nach und dazu die Kunst, schmackhafte Soßen zu machen und Fleisch richtig zu braten. Überhaupt das Handwerkliche: Konvenienzprodukte aus Tiefkühltruhe und Plastikeimern ersetzten frisch zubereitete Speisen. Es mußte ja schnell gehen, man wollte schnell Geld verdienen. Am Ärgerlichsten aber war die mangelnde Produktkenntnis: „Sirloin Steak“, „Entrecôte“ oder „Filet Steak“ standen zwar auf der Karte, aber man bekam irgend ein undefinierbares, zähes Stück Fleisch, das totgebraten war, egal wie man es bestellt hatte.

Der neue Wohlstand bekam der Küche nicht. Wenn die Teller früher übersichtlich aussahen – ein Stück Fleisch, Soße und Knödel, dazu ein kleiner Salat –, begann sich plötzlich alles mögliche „Gemüse“ auf den Tellern zu tummeln, vor allem in Form von Rohkost. Mehr ist aber oftmals weniger, wenn die Beilagen kulinarisch keinen Sinn machen. Andererseits ließ die Qualität der Produkte nach und dazu die Kunst, schmackhafte Soßen zu machen und Fleisch richtig zu braten. Überhaupt das Handwerkliche: Konvenienzprodukte aus Tiefkühltruhe und Plastikeimern ersetzten frisch zubereitete Speisen. Es mußte ja schnell gehen, man wollte schnell Geld verdienen. Am Ärgerlichsten aber war die mangelnde Produktkenntnis: „Sirloin Steak“, „Entrecôte“ oder „Filet Steak“ standen zwar auf der Karte, aber man bekam irgend ein undefinierbares, zähes Stück Fleisch, das totgebraten war, egal wie man es bestellt hatte.

Hoffnung auf Besserung: zwei neue Lokale

Natürlich gab es diesen Qualitätsverfall nicht überall, aber die Köche und Besitzer wechselten oft so schnell, dass man nicht mehr auf dem Laufend war. Früher konnte man sicher sein, in Saaz fast überall gut, ja sehr gut zu essen. Jetzt wurde es zum Lotteriespiel. Dass die Entwicklung auch umkehrbar ist, will ich an zwei erfreulichen Neueröffnungen beschreiben, die gewiss nicht zufällig in der Hand desselben Besitzers sind: das El Toro Steak House und ein Restaurant mit dem merkwürdigen Namen „steišn“ oder „[stei‘šn]“ – wohl die Lautschrift für das

Natürlich gab es diesen Qualitätsverfall nicht überall, aber die Köche und Besitzer wechselten oft so schnell, dass man nicht mehr auf dem Laufend war. Früher konnte man sicher sein, in Saaz fast überall gut, ja sehr gut zu essen. Jetzt wurde es zum Lotteriespiel. Dass die Entwicklung auch umkehrbar ist, will ich an zwei erfreulichen Neueröffnungen beschreiben, die gewiss nicht zufällig in der Hand desselben Besitzers sind: das El Toro Steak House und ein Restaurant mit dem merkwürdigen Namen „steišn“ oder „[stei‘šn]“ – wohl die Lautschrift für das  englische Wort „station“, weil es am Busbahnhof liegt. Beide Lokale propagieren ausdrücklich eine moderne, internationale Küche. Das ist, wenn es gelingt, besser als eine heruntergekommene altböhmische Küche. Und es ist gelungen.

englische Wort „station“, weil es am Busbahnhof liegt. Beide Lokale propagieren ausdrücklich eine moderne, internationale Küche. Das ist, wenn es gelingt, besser als eine heruntergekommene altböhmische Küche. Und es ist gelungen.

Das El Toro Steak House Restaurant liegt gleich neben dem Lokal des Hopfen- und Biertempels und tut schon deshalb gut daran, sich von dessen altböhmischem Stil abzusetzen. Es gibt dort, wie der Name nahe legt, hauptsächlich Grillgerichte, nicht nur Rindfleisch, sondern auch vom Schwein und aus dem Meer. Kulinarischer Höhepunkt sind die Steaks vom kanadischen Black Angus-Rind, die jedoch nicht immer verfügbar sind, wie die Speisekarte ehrlicherweise zugibt. Auf  jeden Fall versteht man etwas von Rindfleisch und seiner Zubereitung auf dem Grill. Das Entrecôte, das ich hier im Frühjahr gegessen habe, war geschmacklich von höchster Qualität und perfekt gebraten. Lieber amerikanische Grillkultur als ein Svíčková, dessen trockene Scheiben im Leben nicht vom Rindsfilet („Lungenbraten“) stammen und von Fertigknödeln begleitet sind! Auch das bekam ich schon in Saaz vorgesetzt.

jeden Fall versteht man etwas von Rindfleisch und seiner Zubereitung auf dem Grill. Das Entrecôte, das ich hier im Frühjahr gegessen habe, war geschmacklich von höchster Qualität und perfekt gebraten. Lieber amerikanische Grillkultur als ein Svíčková, dessen trockene Scheiben im Leben nicht vom Rindsfilet („Lungenbraten“) stammen und von Fertigknödeln begleitet sind! Auch das bekam ich schon in Saaz vorgesetzt.

Das Steišn-Restaurant am Busbahnhof nahe der „Drehscheibe“ (Kruhové náměstí) ist seit kurzem in der gleichen Hand wie das El Toro. Obwohl man im Vorgängerlokal auch nicht schlecht gegessen hat, ist der Besitzerwechsel doch ein Gewinn. Auf einem Flachbildmonitor, auf dem früher nervige Werbung lief – stummgeschaltete Fernsehschirme sind in Saazer Lokalen generell eine Plage –, kann man jetzt den Koch bei der Zubereitung einiger Küchen-Highlights beobachten. Dabei läuft einem durchaus schon mal das Wasser im Mund zusammen und man denkt: Wenn die Zutaten tatsächlich alle so frisch sind, wie auf dem Video, kann hier nichts schiefgehen! Tatsächlich wird das Versprechen eingelöst. Die Speise sahen nicht nur so aus wie im Film, sondern waren auch perfekt zubereitet. Stellvertretend für alle sei hier der Hamburger erwähnt, ein scheinbar anspruchsloses Gericht, aber selten von akzeptabler Qualität, was Fleisch und Brötchen betrifft. Und was sonst ist ein Hamburger?

Das Steišn-Restaurant am Busbahnhof nahe der „Drehscheibe“ (Kruhové náměstí) ist seit kurzem in der gleichen Hand wie das El Toro. Obwohl man im Vorgängerlokal auch nicht schlecht gegessen hat, ist der Besitzerwechsel doch ein Gewinn. Auf einem Flachbildmonitor, auf dem früher nervige Werbung lief – stummgeschaltete Fernsehschirme sind in Saazer Lokalen generell eine Plage –, kann man jetzt den Koch bei der Zubereitung einiger Küchen-Highlights beobachten. Dabei läuft einem durchaus schon mal das Wasser im Mund zusammen und man denkt: Wenn die Zutaten tatsächlich alle so frisch sind, wie auf dem Video, kann hier nichts schiefgehen! Tatsächlich wird das Versprechen eingelöst. Die Speise sahen nicht nur so aus wie im Film, sondern waren auch perfekt zubereitet. Stellvertretend für alle sei hier der Hamburger erwähnt, ein scheinbar anspruchsloses Gericht, aber selten von akzeptabler Qualität, was Fleisch und Brötchen betrifft. Und was sonst ist ein Hamburger?

Aufbegehren gegen schlechtes Essen!

Die Restaurantkultur im Wandel: das ist ein Thema, das sich offensichtlich in Saaz wieder zum Besseren wendet. Egal ob altböhmische oder internationale Gerichte – man wünscht sich die Liebe der böhmischen Hausfrau für gute Zutaten und sorgfältige Zubereitung in die Küchen der Gasthäuser zurück. Kochen ist Kultur. Die Mangelwirtschaft des Kommunismus hat am Ende vieles von der böhmischen Esskultur zerstört, und was nicht er, schaffte danach der wilde Kapitalismus der neutschechischen Gründerjahre („Marktwirtschaft ohne Attribut“). Kultur ist keine Einbahnstraße. Sie entsteht nur mit Hilfe eines kritischen und sachkundigen Publikums. Ich wünsche mir Gäste, die gegen liebloses Essen aufbegehren, und Gastronomie-Kolumnen in den Saazer Zeitungen, die böhmische Ess- und Trinkkultur kritisch begleiten.

Hier geht es zu den Adressen und Homepages Saazer Restaurants …

Der Jüdische Friedhof in Saaz – Spendenaufruf

Den Jüdischen Friedhof in Prag, wo Rabbi Löw den berühmten Golem gemacht haben soll, kennt jeder. Er wurde, als Teil des Prager Ghettos, liebevoll restauriert und zieht heute als beeindruckendes Denkmal jüdischer Kultur in Böhmen jährlich Tausende von Besuchern an. Doch was ist mit den vielen anderen jüdischen Friedhöfen in der Tschechischen Republik? Insbesondere in den ehemals deutschen Städten, die vor dem Krieg bedeutende jüdische Gemeinden hatten?

Zum Beispiel Saaz. Die jüdische Gemeinde von Saaz hatte 1930 laut Volkszählung 760 Mitglieder. Der jüdische Friedhof, heute in der Ulica Trnovanska, wurde 1859 angelegt. Einige der Grabsteine, die deutsche, tschechische und hebräische Inschriften tragen, stammen noch aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts.

Die Saazer Juden teilten unter der Naziherrschaft das Schicksal ihrer europäischen Brüder und Schwestern. Eine jüdische Gemeinde gibt es seit 1945 nicht mehr in Saaz. Seitdem verfällt der Friedhof. 1976 fand die letzte jüdische Bestattung auf dem Friedhof statt. Die Jüdische Gemeinde von Teplice bezahlt heute den Friedhofsverwalter durch Wohnrecht im alten Küsterhaus.

Zwischen 1975 und 1991 unternahmen Bürger aus Saaz und jüdische Gruppen aus dem übrigen Böhmen erste Anstrengungen, die durch die Nazis und späteren Vandalismus verursachten Schäden auf dem Friedhof zu beseitigen.

Seit 2003 hat sich der „Förderverein der Stadt Saaz|Žatec“ zum Ziel gesetzt, aus dem Friedhof eine Gedenkstätte für die ermordeten jüdischen Bürger zu machen und die Synagoge zu restaurieren. Am 20. März 2004 traf er mit der Jüdischen Gemeinde Teplitz eine beglaubigte Vereinbarung hinsichtlich der gemeinsamen Planung und Finanzierung des Vorhabens.

Als erster Schritt wurde anlässlich der Tausendjahrfeier der Stadt Saaz am 11. September 2004 vom Vorsitzenden des Fördervereins eine Gedenktafel für die Juden von Saaz mit der Aufschrift „Schalom“ enthüllt. Zugegen waren Vertreter der Jüdischen Gemeinde Teplitz sowie tschechische Einwohner und ehemalige deutsche Bürger von Saaz.

Viel ist indes noch zu tun: Wir wünschen uns, dass der jüdische Friedhof und die Synagoge – eine der wenigen, die 1938 von den Nazi nicht völlig zerstört wurden, weil eine beherzte Saazer Feuerwehr eingriff – zu attraktiven Gedenkstätten der jüdischen Kultur im Saazer Land und in Böhmen werden. Dabei sind wir jedoch auf finanzielle Mithilfe angewiesen.

Wir bitten Sie deshalb herzlich um eine Spende für die im Vertrag mit der Jüdischen Gemeinde Teplitz genannten Zwecke. Sie erhalten für Ihre Spende eine steuerabzugfähige Quittung, in welcher der besondere Zweck ausdrücklich genannt ist. Die Vereinbarung mit der Jüdischen Gemeinde lautet:

Abkommen über Zusammenarbeit zwischen der jüdischen Gemeinde Teplitz-Schönau in Tschechien und dem Förderverein der Stadt Saaz|Žatec mit Sitz in Georgesgmünd in Deutschland, über die Zusammenarbeit hinsichtlich der Herrichtung und Wiederherstellung des jüdischen Friedhofs in Saaz, der Vorbereitung eines Gedenkakts im November 2004 und der Wiederherstellung der Saazer Synagoge. Auf der Grundlage dieses vorliegenden Plans wird sich der Förderverein an der Akquisition finanzieller Mittel zur Durchführung des Projekts und an seiner gemeinsamen Vorbereitung und Durchfügrung beteiligen.

Förderverein Saaz|Žatec e. V.

Spendenkonto Nr. 146048110

Nassauischen Sparkasse Frankfurt (NASPA) BLZ 510 500 15

IBAN: DE17 5105 0015 0146 0481 10

BIC|SWIFT: NASSDE55XXX

Vielen Dank

Große Koalition will deutsch-tschechische Zusammenarbeit fördern

Deutsch-Tschechischem Zukunftsfonds wird Perspektive über 2017 hinaus geöffnet

Von Martina Schneibergová | Radio Prag 27. November 2013, Nachrichten

Die Spitzen von Union und SPD haben sich auf einen Koalitionsvertrag geeinigt und darin dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds (DTZF) eine Perspektive über 2017 hinaus zugesichert. „Wir begrüßen außerordentlich die Priorität, die der Koalitionsvertrag den deutsch-tschechischen Beziehungen beimisst“, erklärte der tschechische Geschäftsführer des Zukunftsfonds Tomáš Jelínek am Mittwoch. „Für uns ist das ein starkes Signal, dass unsere Arbeit für Versöhnung, Verständigung und Kooperation von Tschechen und Deutschen auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens in Deutschland trifft“, ergänzte der deutsche Geschäftsführer Joachim Bruss.

Im Kapitel „Starkes Europa: Europäische Außen- und Sicherheitspolitik“ bekennt sich die große Koalition dazu, „bilaterale Initiativen mit unseren mitteleuropäischen Partnern“ ausbauen zu wollen. „Dem Deutsch- Tschechischen Gesprächsforum und dem Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds sichern wir eine Perspektive über 2017 hinaus“, heißt es im Wortlaut.

Die Regierungen beider Länder hatten die Entstehung des Zukunftsfonds in der Deutsch-Tschechischen Erklärung vom Januar 1997 festgeschrieben und 2006 eine Verlängerung der Tätigkeit um weitere zehn Jahre beschlossen. Der Deutsch-Tschechische Zukunftsfonds fördert gezielt Projekte, welche die Menschen beider Länder zusammenführen, Einblicke in die Lebenswelten, die gemeinsame Kultur und Geschichte ermöglichen und die Zusammenarbeit stärken.

„Denn sie blicken voll Hass auf uns …“

Gedenkakt zum 75jährigen Jahrestag der “Reichskristallnacht”

Im Buch Ester des Alten Testaments, des gemeinsamen Buchs von Juden und Christen, betet Esters Onkel Mordechai zu Gott, das von Ausrottung bedrohte Volk Israel zu retten: „Gott Abrahams, verschone dein Volk! Denn sie blicken voll Hass auf uns und wollen uns ins Verderben stürzen. Sie sind darauf aus, uns zu vernichten … Hör auf mein Flehen, hab Erbarmen mit uns und verwandle unsere Trauer in Freude, damit wir am Leben bleiben und deinen Namen preisen, Herr. Lass den Mund derer, die dich loben, nicht verstummen!“

Mordechais Gebet ist eines der Stücke aus den „Ester-Liedern“, die der in Saaz gebürtige Komponist Karl Reiner im Ghetto Theresienstadt in höchster Not komponierte und zur Aufführung brachte. 75 Jahre nach der „Reichskristallnacht“, mit der in Saaz und anderen Orten die Vernichtung der böhmische Juden begann, führte die Prager „Jazz Khonspiracy“ diese Musik in den immer noch wüsten Räumlichkeiten der Saazer Synagoge auf. Zuvor war mit Kranzniederlegungen und Ansprachen der Ereignisse von 1938 gedacht worden. Wandtafeln aus der Ausstellung „Die Juden von Saaz“ dienten zu ihrer Illustration.

Der deutsche „Förderverein der Stadt Saaz|Žatec“ und der örtliche „Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“ hatte mit Unterstützung des Eigentümers der Synagoge, Daniel

Černý, und der Stadt Saaz zu dieser Gedenkveranstaltung eingeladen. Bürgermeisterin Zdeňka Hamousová drückte ihre Freude darüber aus, dass das jährliche Gedenken an die Auslöschung der jüdischen Gemeinde von Saaz mittlerweile zu einer Institution geworden ist. Aufgrund der 75jährigen Wiederkehr und des attraktiven Konzerts nahmen noch mehr Menschen teil als sonst. Anwesend war auch ein Vertreter der deutschen Botschaft, Sozialreferent Norbert Axmann, der ein Blumengebinde niederlegte. Entsprechend war auch die Aufmerksamkeit der regionalen und nationalen Medien (siehe Link zum Bericht des lokalen Fernsehens).

Žatecká OK plus (Saazer Fernsehen)

Jazz Khonspiracy spielt „Mordechais Gebet“ in Laun (Louny), September 2013

Ausstellung „Die Juden von Saaz“

Wie Otokar Löbl, der Vorsitzende des „Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec“ in seiner Rede ausführte, stellt Herr Černý die Synagoge demnächst für eine Dauerausstellung zur Verfügung. Ab Sommer nächsten Jahres wird „Die Juden von Saaz“ dort auch in deutscher und englischer Sprache zu sehen sein.

- Vor der Synagoge

- Vor der Synagoge; rechts Frau Bürgermeister Hámousová

- Alexander Lebovič, jüdische Gemeinde Teplitz

- Daniel Černý, Eigentümer der Saazer Synagoge

- Bürgermeisterin Zdeňka Hamousová, Botschaftsreferent Norbert Axmann, Fördervereinsvorsitzender Otokar Löbl

- Gabriela Beckova und Alexander Lebovič (beide jüdische Gemeinde Teplitz-Saaz), Zdeňka Hamousová (Bürgermeisterin)

- Teilnehmer

- Ausstellung „Die Juden von Saaz“

Wenn Sie den Kursor über die Bilder ziehen, sehen Sie die Bildunterschrift. Wenn Sie auf die Bilder klicken, öffnet sich eine Bildergalerie.