Wolfgang Kramer und Stefan Reiss | ZDF-Frontal 8. August 2006

Die Tschechen und die Opfer

Postelberg, das heutige Postoloprty, ist eine kaum bekannte kleine Stadt im Norden der Tschechischen Republik. In der Nachkriegszeit, im Juni 1945, geschah dort eines der schlimmsten Massaker an der deutschen Bevölkerung. Damals wurden mehrere hundert deutsche Bewohner der Ortschaften Postelberg und Saaz ermordet.

Im politischen und gesellschaftlichen Leben der Tschechischen Republik ist das Interesse an der Abschiebung der Deutschen und an den Vertreibungsverbrechen gering. Erst seit wenigen Jahren sind amtliche Prager Schriftstücke aus dem Jahr 1947 zugänglich, die die Ereignisse und Gräuel in Postelberg und Saaz belegen.

Aus den Dokumenten geht hervor, dass die Misshandlungen und Erschießungen von Offizieren und Soldaten der tschechoslowakischen Armee geplant und ausgeführt wurde. Die Einheiten standen unter kommunistischem Kommando. Beteiligt war auch eine Abteilung des tschechoslowakischen Armeenachrichtendienstes OBZ, die in der Sowjetunion ausgebildet wurde.

Soldaten erschossen Hunderte

Peter Klepsch hat als Betroffener die Ereignisse miterlebt. Der Zeitzeuge besuchte zusammen mit Frontal21 die ehemalige Kaserne in Postelberg. Dort trieben die Soldaten die Männer zusammen. Beim Rundgang über das Gelände ist er immer noch erschüttert: „Wenn man den Platz hinter mir als den Vorhof der Hölle bezeichnen möchte, war das hier bereits die Hölle.“ Angeblich sollten die Internierten auf ihre Verstrickung mit dem Naziregime geprüft werden. Doch die Soldaten erschossen Hunderte und verscharrten sie in Massengräbern; viele von ihnen wurden vorher grausam gefoltert.

Klepsch erinnert sich weiter: „Wir waren wie Kälber vor der Schlachtbank gewesen. Wir waren so eingeschüchtert.“ Schnell war den Inhaftierten klar, um was es wirklich ging, weiß Klepsch: „Am Mittwoch lief hier alles aus dem Ruder. Die Leute – soweit sie noch lebten – in dem Todesblock merkten, was man mit ihnen vorhatte. Sie schrien und tobten – und man hat hineingeschossen.“ Bei späteren Exhumierungen wurden hunderte Leichen gefunden. Klepsch, damals fast 17 Jahre alt und bei Kriegsende noch in Gestapo-Haft, kann die schrecklichen Ereignisse nicht vergessen.

Politiker fordert Schlussstrich

Doch im politischen Alltag der Tschechischen Republik spielt dieses Kapitel aus der Nachkriegsgeschichte so gut wie keine Rolle. Jan Zahradil, Europaabgeordneter und außenpolitischer Sprecher der Demokratischen Bürgerpartei (ODS) sagt im Hinblick auf die Abschiebung der Deutschen gegenüber Frontal21: „Es ist eine Sache – davon sind wir fest überzeugt -, die längst Geschichte ist, die vor über sechzig Jahren geschehen ist. Deswegen kann man daraus in der Gegenwart keine politischen und juristischen Konsequenzen ziehen.“ Seine Folgerung: „Wir müssen einen Schlussstrich darunter ziehen, damit wir in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit schauen können.“

Es sind eher wenige wie der Regisseur Miroslav Bambusek und der Schriftsteller Eduard Vacek, die mit experimentellem Theater und einer ersten Ausstellung an die Verbrechen der Nachkriegszeit erinnern. Peter Klepsch bedauert dagegen, dass es in all den Jahren seit der Wende in der Tschechischen Republik noch immer nicht gelungen ist, mit einem Gedenkstein an das Massaker von Postelberg zu erinnern.

© ZDF 2006

Der Kreislauf der Gewalt

Von Uta Reiff | Erstmals veröffentlicht im Katalog zu der Ausstellung „Die Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmen in den Jahren 1945-1949“

Viele Menschen haben in den letzten siebzig Jahren Schreckliches erlebt, während und auch nach dem Ende des furchtbaren letzten Krieges. Über diese Erlebnisse wurde damals kaum gesprochen, sondern sie wurden verdrängt. In den Kriegs– und Nachkriegsjahren galt es als klüger, zu schweigen – speziell für Deutsche und Sudentendeutsche und, wie im vorliegenden Fall des Massenmordes in Postelberg (Postoloprty) und der Nachkriegsereignisse in Saaz (Žatec), das Erlebte tief in sich zu vergraben. Oft erst im Alter zeigt sich bei vielen Betroffenen eine Reaktivierung des Erlittenen in Form eines Traumas. Dabei brechen die erlebten Angsterfahrungen wieder auf und stürzen die Menschen in eine Krise. Die Erlebnisberichte in diesem Heft legen davon ein lebhaftes Zeugnis ab. Ich selbst war als siebenjähriges Kind mit meiner Mutter und meinem neunjährigen Bruder in Saaz im Frauenlager, von Juni 1945 bis Februar 1946. Ich habe daran schreckliche Erinnerungen. Auch meine Aussage ist in diesem Katalog, ebenso die Zeugenaussage meines Bruders Hans Jäckl, damals 17 Jahre alt. Mein Vater wurde in Postelberg ermordet.

Viele Menschen haben in den letzten siebzig Jahren Schreckliches erlebt, während und auch nach dem Ende des furchtbaren letzten Krieges. Über diese Erlebnisse wurde damals kaum gesprochen, sondern sie wurden verdrängt. In den Kriegs– und Nachkriegsjahren galt es als klüger, zu schweigen – speziell für Deutsche und Sudentendeutsche und, wie im vorliegenden Fall des Massenmordes in Postelberg (Postoloprty) und der Nachkriegsereignisse in Saaz (Žatec), das Erlebte tief in sich zu vergraben. Oft erst im Alter zeigt sich bei vielen Betroffenen eine Reaktivierung des Erlittenen in Form eines Traumas. Dabei brechen die erlebten Angsterfahrungen wieder auf und stürzen die Menschen in eine Krise. Die Erlebnisberichte in diesem Heft legen davon ein lebhaftes Zeugnis ab. Ich selbst war als siebenjähriges Kind mit meiner Mutter und meinem neunjährigen Bruder in Saaz im Frauenlager, von Juni 1945 bis Februar 1946. Ich habe daran schreckliche Erinnerungen. Auch meine Aussage ist in diesem Katalog, ebenso die Zeugenaussage meines Bruders Hans Jäckl, damals 17 Jahre alt. Mein Vater wurde in Postelberg ermordet.

Ich bin Systemische Familientherapeutin und Körperpsychotherapeutin. Das Wort „systemisch“ ist wichtig, denn eine „Systemische Therapie“ bedeutet, dass ich mich mit dem System von Beziehungen befasse, sei es in der Familie, einem Team in einem Betrieb, in Institutionen und Gemeinschaften, auch in Völkergemeinschaften. Die Körperpsychotherapie befasst sich mit der Tatsache, dass alle schlimmen und traumatischen Erlebnisse eines Menschen in dessen Körper und Psyche gespeichert werden. Die Menschen haben versucht, diese Ereignisse zu verdrängen, ins Unbewusste zu versenken, aber es gelingt meist nicht. Sie zeigen sich in Krankheit und Traumata. Durch Arbeit am Körper, die Garantie der Sicherheit durch den Therapeuten und vorsichtiges Herantasten an die Situation/ das Ereignis, das das Trauma bewirkte, können diese Traumata erlöst und verarbeitet werden, was oft eine große Verbesserung des seelisch-körperlichen Zustandes bewirkt.

Ein Trauma zu verarbeiten gelingt oft, wenn das Ereignis, das dem Trauma zugrunde liegt, anerkannt und gewürdigt wird. Oft mit dem Satz: „Ja, das war so und es war ganz schrecklich.“ Es ist dabei nicht nötig, die Einzelheiten und die Gründe für diese Taten darzulegen, oder die Schuldfrage zu klären. Es ist zur Heilung das Anerkennen nötig, dass das Ereignis stattgefunden hat und keine Wahnvorstellung ist. Es ist keine Anerkennung von Schuld nötig, zumal wenn die Täter nicht mehr leben und eine Schuldanerkenntnis gar nicht mehr gegeben werden kann, wie im vorliegenden Fall der Morde von Postelberg und der Ereignisse in Saaz. Es erscheint mir wichtig, gerade das hier zu betonen.

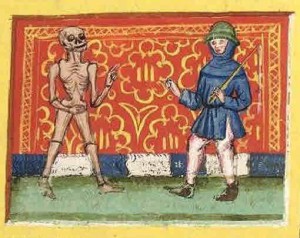

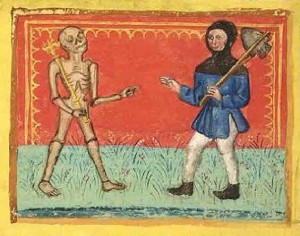

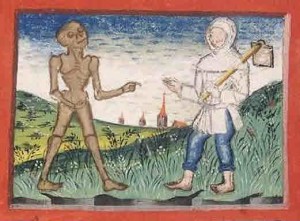

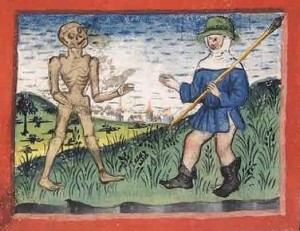

Die Ereignisse in Saaz und Postelberg liegen Jahrzehnte zurück, und es wäre absurd von Schuld der nachgekommenen Generationen zu sprechen. Psychologisch gesehen, sind oft Täter und Opfer in einer unlösbar erscheinenden Verstrickung aneinander gebunden oder miteinander verbunden, d. h. Opfer und Täter sind oft ein und derselbe Personenkreis oder Angehörige eines Kreises, einer Gemeinschaft, eines Volkes, die sich schicksalhaft abwechseln in den Rollen von Täter und Opfer. Die Geschichte und die Psychologie lehren uns, dass die jeweiligen Opfer bzw. deren Kreis oder Gemeinschaft oder deren Volk – egal welcher Nationalität – wieder zu Tätern werden würden, und die Täter – oder deren Kreis – wieder zu Opfern, wenn sich irgendwie die Gelegenheit bieten würde. So wechseln sich diese schicksalhaften Verstrickungen, quer durch alle Familien, Gemeinschaften und Völker ab, oft rasch im einzelnen, privaten Leben oder Familienkreis, oft erst nach Jahren oder Jahrzehnten im großen Kreis von Gemeinschaften oder Völkern. Es ist wie ein schreckliches Karussell, wie ein Totentanz.

Das hier ausgeführte Modell von Opfern und Tätern, das sich ständig wiederholt, ist in der Psychologie wohlbekannt. Da kommt dann oft noch der „Retter“ hinzu, der aber auch zum Täter oder zum Opfer werden kann. Die Rollen wechseln immer wieder, und es ist unser aller Aufgabe diesen schrecklichen Automatismus zum Stillstand zu bringen

Auch in der Psychotherapie ist es letztlich unmöglich herauszufinden, wann wer womit angefangen hat. Der Täter wird immer einen Grund finden, das Opfer zu strafen, und das Opfer wird sich rächen und leider nicht nach einer Erklärung suchen, warum es zum Opfer wurde. Diese Erfahrung haben wir alle schon gemacht, z. B. im Familienkreis. Die griechischen Tragödien, die von Blut triefen und sich nur von Rachegedanken nähren, sind ein deutlicher Beweis dafür, dass dies offensichtlich schon seit Urzeiten gilt: Es wird Rache geübt, und neue Untaten folgen, unter denen meist Unschuldige leiden.

Es gilt also folgendes: Das schreckliche Rad Opfer-Täter kann angehalten werden durch die Anerkennung der Leiden des Opfers und Öffentlichmachung der Tat durch den Täter bzw. den Täterkreis, der Gemeinschaft oder dem Tätervolk. Geschieht die Anerkennung der Tat nicht, bleibt in einer Familie, einer Gemeinschaft oder einem Volk der bittere Nachgeschmack und … meist leider Rachegedanken. Und die Untaten beginnen von neuem oder besser, sie setzen sich fort, das Opfer wird bei nächster Gelegenheit wieder zum Täter usw. usf.

Im Fall Postelberg und Saaz ist im Licht der obigen psychologisch-historischen Erkenntnisse folgendes zu sagen: Eine Öffentlichmachung in Form z. B. eines Mahnmals für diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit wäre nicht nur eine psychische Hilfe für die Opfer und deren Nachkommen, sondern vor allem für die Täter bzw. deren Nachkommen, denn damit könnten sie ihre seelische Reinheit wiedergewinnen und die Scham für diese Taten ablegen. Wenn Deutschland sich nicht zu den furchtbaren Verbrechen der Nazizeit bekannt hätte, so wären die Folgen für die seelische Gesundheit des deutschen Volkes der Nachkriegszeit katastrophal gewesen – und auch für die Wiederaufnahme in die Völkergemeinschaft. Die Nachkommen der Täter, egal auf welcher Seite, tragen keine Schuld, aber es ist für sie von großer Bedeutung, sich dazu zu bekennen, damit die Scham nicht fortbestehen muss.

Ziel einer humanistischen menschlichen Gemeinschaft, die diesen Namen verdient, kann es nur sein, diesen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt zu stoppen. So, dass nicht mehr auf jede Tat die Rache folgt und auf die Rache wieder die Tat oder Untat der Gegenseite. Wir müssen aufhören, uns über Generationen und Jahrhunderte hinweg gegenseitig die Schuld zuzuschieben und damit eine Rechtfertigung zu finden für unsere Taten oder Untaten, für unsere angeblich gerechtfertigte Vergeltung.

Seit dem blinden Racheakt von Postelberg sind nun fast 64 Jahre – drei Generationen – vergangen, und es wäre gut, ein Denkmal in Postelberg zu errichten. Ob die Ermordeten Untaten oder Verbrechen begangen haben, das wusste und weiß niemand, es gab kein Gericht und keine Rechtsprechung für sie. Nun müssen sie sich vor ihrem Schöpfer verantworten, nicht mehr vor einem irdischen Gericht. Für uns Nachkommen der Toten und für die Überlebenden wäre ein solches Denkmal in Postelberg auch und vor allem ein Platz der Trauer, wo wir unserer Toten gedenken und für sie beten könnten, für sie, die nie ein Grab bekommen haben, sondern verscharrt wurden wie tote Hunde. Wir, die Überlebenden, die Angehörigen und Nachkommen der Opfer, wollen keine Rache, keine Schuldzuschreibung an die Nachkommen der Täter, sondern wir wollen unseren Toten die ewige Ruhe wünschen und in Liebe an sie denken.

Mein Vater hat mir sehr gefehlt.

Gedenkakt zum Brand der Saazer Synagoge

Anläßlich des Jahrestages der „Reichskristallnacht“ fand am Montag, den 12. November 2007, um 15.00 Uhr in Saaz|Žatec ein stiller Gedenkakt statt. Die Vorsitzenden des deutschen „Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec“ und des tschechischen „Vereins der Landsleute und Freunde der Stadt Saaz“, Otokar Löbl und Petr Šimáček, legten in Anwesenheit von Vertretern der jüdischen Gemeinde Teplitz am Haupteingang der Synagoge einen Kranz nieder. Anschließend fand eine Besichtigung der in Renovierung befindlichen Innenräume des Synagoge sowie eine Pressekonferenz im Hotel „U hada“ statt.

Die Saazer Synagoge, 1871-1872 errichtet, ist das zweitgrößte derartige Bauwerk in Böhmen. In der „Reichskristallnacht“ brannte sie innen aus, Schlimmeres konnte die beherzte Saazer Feuerwehr verhindern. Mittlerweile ist das ehemalige Gotteshaus außen wiederhergestellt. Berühmt für seine Akustik, soll es nach seiner Innensanierung kulturellen Zwecken dienen. In Saaz gibt es seit dem Holocaust keine jüdische Gemeinde mehr. Heute ist die jüdische Gemeinde Teplitz für Saaz zuständig.

In der regionalen und überregionalen tschechischen Presse fand dieses Ereignis große Aufmerksamkeit. Anwesend waren außer Vertretern der Saazer Presse Redakteure der Zeitungen Svobodny Hlas (Louny), MF Idnes, Blesk, Pravo, außerdem Vertreter der Presseagentur CTK und des nordböhmischen Rundfunks. An dem Gedenkakt und der Pressekonferenz nahmen außerdem der stellvertretende Bürgermeister von Saaz Ales Kassal, der ehemalige Bürgermeister Bohuslav Kunes, der Vorsitzender der jüdischen Gemeinde Teplitz, Oldrich Latal, sowie als weiteres Vorstandsmitglied Herr Loblowitz teil, sodann Jaroslav Vodicka für die Volynientschechen und den Verband der Freiheitskämpfer, Bohuslav Řechiřa, Vorsitzender des „Deutsch-tschechischen Freundeskreises“, sowie Mitglieder der oben genannten Vereine und viele andere teil.

Wanderausstellung über Verbrechen an Deutschen während der Vertreibung

Von Andreas Wiedemann | Tschechischer Rundfunk 7, Radio Prag, 20. Februar 2007

Seit Mai vergangenen Jahres zieht eine Wanderausstellung durch einige nordböhmische Städte. Diese informiert den Besucher über Gewalttaten und Exzesse, die im Zuge der so genannten wilden Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg begangen wurden. Am Montag machte die Ausstellung in Teplice|Teplitz Station.

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Zeitraum zwischen Mai und September 1945, als Hunderttausende Deutsche aus den böhmischen Ländern vertrieben wurden. Im Zuge dieser so genannten wilden Vertreibung kam es zu zahlreichen Gewalttaten und Exzessen. Gerade darüber soll der Besucher informiert werden, erläutert Eduard Vacek, Präsident des Verbandes unabhängiger Schriftsteller, der die Ausstellung initiiert hat:

Im Mittelpunkt der Ausstellung steht der Zeitraum zwischen Mai und September 1945, als Hunderttausende Deutsche aus den böhmischen Ländern vertrieben wurden. Im Zuge dieser so genannten wilden Vertreibung kam es zu zahlreichen Gewalttaten und Exzessen. Gerade darüber soll der Besucher informiert werden, erläutert Eduard Vacek, Präsident des Verbandes unabhängiger Schriftsteller, der die Ausstellung initiiert hat:

Es geht vor allem um Dokumente, um zeitgenössische Fotos und persönliche Aussagen von denen, die während der Vertreibung der Sudetendeutschen von den Exzessen betroffen waren und das entweder als direkte Opfer oder als Kinder oder Familienangehörige. Die Ausstellung will alle Ereignisse erfassen, die sich in Nordböhmen abgespielt haben. Dieses Gebiet gehörte nach dem Krieg nicht zur amerikanischen sondern zur sowjetischen Zone. Der Raum der uns interessiert, reicht ungefähr von Chomutov|Komotau bis nach Liberec|Reichenberg,

so Eduard Vacek.

Zum Beispiel wird die so genannte „Säuberungsaktion“ in Postoloprty|Postelberg bei Žatec|Saaz dokumentiert. Die Tschechoslowakische Armee und Einheiten des Nachrichtendienstes sowie der militärischen Abwehr sollten Ende Mai 1945 die Stadt von den Deutschen „säubern“. In der Folge wurden zwischen 700 und 800 deutsche Männer erschossen. 763 Tote wurden 1947 in einem Massengrab bei Postoloprty entdeckt. Solche und weitere Verbrechen gehen nach Ansicht der Ausstellungsmacher vor allen Dingen auf das Konto ganz bestimmter Gruppen, wie Eduard Vacek erklärt:

Wir wollen gerade zeigen, welchen Anteil die Kommunisten und das Militär an der Aussiedlung der Deutschen beziehungsweise an konkreten Exzessen hatten.

Die Ausstellung trägt denn auch den Titel „Opfer der kommunistischen Macht im nordböhmischen Grenzgebiet in den Jahren 1945-1946.“ Die Kommunisten hatten nach dem Krieg Schlüsselpositionen in der Tschechoslowakischen Volksarmee und im Innenministerium inne und tragen deswegen die Hauptverantwortung für die tragischen Ereignisse bei der Vertreibung der Deutschen, meint Eduard Vacek. Die Fokussierung auf den kommunistischen Anteil ist allerdings so scharf geraten, dass wichtige historische Zusammenhänge in der Ausstellung fehlen.

Auf der ersten Texttafel wird die Gründung der Kommunistischen Partei in der Tschechoslowakei im Jahr 1921 als „die Wurzel des Bösen“ bezeichnet. Hinweise auf die sechsjährige Besatzung durch die Deutschen, auf NS-Gräueltaten und auch auf die Rolle der tschechoslowakischen Exilregierung in England bei der Vorbereitung der Vertreibung fehlen hingegen.

Paul Neustupny, ein Tscheche, der 1968 nach Berlin gegangen ist und sich für die Versöhnung von Tschechen und Sudetendeutschen einsetzt, betont, warum die Ausstellung dennoch wichtig ist:

Wenn wir Tschechen nicht über unsere eigene Geschichte aufgeklärt sind, dann betrügen wir uns weiterhin selbst. Wir haben ein Verständnis, dass wir immer diejenigen waren, die gelitten haben. Das muss aufhören. Wir tragen selbst auch Schuld. Wie wir mit den Sudetendeutschen umgegangen sind, ist eine Schande.

Was ist das „Gute“ für den Sterbenden?

Eine deutsch-tschechische Tagung über Sterbebegleitung

und Palliativmedizin in Saaz| Žatec

Von Andreas Kalckhoff und Michael Popović | Hessisches Ärzteblatt 12/ 2006

Am 14. und 15. Oktober 2006 fand in Saaz|Žatec (Tschechien) eine Tagung „Der Ackermann aus Böhmen“ statt. Titelgebend war das gleichnamige Streitgespräch aus der Feder des Humanisten Johannes von Saaz, der um 1400 in der berühmten deutsch-böhmischen Stadt wirkte. Die Klage des „Ackermanns“ gegen den grausamen Tod in Form eines literarisch-philosophischen Streitgesprächs erschien den Veranstaltern gut geeignet als Einstieg in ein multidisziplinäres und transkulturelles Gespräch über würdiges Sterben. Dabei ging es auch um einen Austausch unterschiedlicher Erfahrungen von Tschechen und Deutschen in ihren jeweiligen Gesellschaften mit diesem heftig umstrittenen Thema.

Veranstalter des zertifizierten Workshops waren für die Landesärztekammer Hessen Dr. med. Michael Popović und für die Tschechische Akademie der Wissenschaften MUDr. Ivan Pfeifer CSc in Zusammenarbeit mit Otokar Löbl und dem Förderverein der Stadt Saaz|Žatec e. V. sowie dem tschechischen Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec.

In ihrem schriftlichen Grußwort umriss die Präsidentin der Landesärztekammer Hessen, Dr. med. Ursula Stüwe, die Problematik aus ärztlicher Sicht:

In unserer Gesellschaft des demographischen Wandels, die mit wachsenden sozialen Problemen zu kämpfen hat, sind wir an einem Scheideweg angelangt: Der eine Pfad weist in die Richtung des niederländischen Modells, das Sterbehilfe auf Verlangen ermöglicht. Der andere, den wir als Ärztinnen und Ärzte beschreiten und weiter ausbauen möchten, führt zum würdevollen Sterben und damit in die ‚Palliativmedizin’, die dem unheilbar Kranken Unterstützung und Linderung seiner Schmerzen in der letzten Lebensphase zukommen lässt.

Einige Juristen fordern eine Liberalisierung des Strafrechts bei der Sterbehilfe, doch dagegen wenden sich die Ärzte in ihrer Mehrheit vehement:

Wir möchten nicht, dass Ärzte sich an der Tötung von Menschen beteiligen – auch nicht als Gehilfen“, erklärte Bundesärztekammerpräsident Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe auf dem 66. Deutschen Juristentag in Stuttgart. Die Präsidentin der Landesärztekammer Hessen, Ursula Stüwe bezieht eindeutig Position: Ärztliches Ethos und Standesrecht verbieten die Beteiligung am assistierten Suizid. Die deutsche Ärzteschaft setzt deshalb auf eine Verbreitung der Palliativmedizin: Mit einer für alle Menschen erreichbaren palliativmedizinischen Versorgung nähme die Angst des Einzelnen vor einem qualvollen Sterben ab und damit auch sein Wunsch nach Hilfe beim Suizid.

Der Patient, der Arzt, die Gesellschaft

Läßt man einmal die teilweise hoch emotionalisierte Debatte mit dem Reizwort „Euthanasie“ beiseite – und das taten die Tagungsteilnehmer erfreulicherweise –, kann man die Problematik der Sterbehilfe als klassischen Interessenkonflikt beschreiben zwischen dem todkranken Patienten als buchstäblich Leidendem, dem helfenden Arzt als Handelndem und der umgebenden Gesellschaft als Fordernde. Der Schwerkranke und Sterbende will möglichst wenig leiden, der Arzt will aus Berufsethos heilen und nicht töten, die Gesellschaft will regulierend eingreifen – aus ordnungspolitischen Motiven, aber auch aus ökonomischen. Stüwe wies auf die „immer knapper werdenden finanziellen Ressourcen“ hin.

Der Leidende, das ist im „Ackermann aus Böhmen“ nicht die sterbende junge Frau des Klägers wider den Tod, sondern der hinterbliebene Ehemann. Aber die Angehörigen des Sterbenden spielen ja auch heute keine unwesentliche Rolle, weil sie im Notfall die Stellvertreter und Willensvollstrecker des Todkranken sind.

Vor Johannes von Saaz war aber weder das Leiden des Sterbenden noch der Angehörigen ein Thema. Denn man sorgte sich nicht um den sterbenden Körper, sondern allein um die unsterbliche Seele. Erst mit Johannes änderte sich das: In seinem „Ackermann“ thematisiert er das Leiden des Menschen hier auf Erden, die Ungerechtigkeit (und freilich auch Unausweichlichkeit) des willkürlichen Todes, die Machtlosigkeit der Ärzte angesichts des Todes – und nicht zuletzt das Recht des Menschen auf ein erfülltes Erdenleben.

Drei Vorträge von Prof. PhDr. Vaclav Bok (Universität Budweis), Dr. phil. Andreas Kalckhoff (Stuttgart) und PhDr. Petr Hlavaček (Prodekan der Hussitischen Fakultät Prag und Gastdozent des Instituts für Osteuropäische Geschichte in Leipzig) über Person, Werk und Vorstellungen des Johannes von Saaz bereiteten die Teilnehmer auf die Probleme der Gegenwart vor. Vaclav Bok überraschte mit neuen Forschungsergebnissen über Johannes von Saaz oder Tepl. In einem Interview mit dem regionalen Fernsehsender hob er hervor, dass das Werk „Der Ackermann und der Tod“ eines der seltenen Werke der Weltliteratur sei, das in Böhmen entstanden ist. Er zeigte sich beeindruckt von dem ernsthaften Streitgespräch der Ärzte, Juristen und Ethiker über sein Lieblingswerk. Andreas Kalckhoff hob das humanistische Menschenbild des „Ackermanns“ hervor. Demnach liege der Trost angesichts des Todes eher in einem erfüllten Leben als in einem erhofften Jenseits:

Für solch ein menschenwürdiges, vernunftgelenktes Leben, wie es Johannes von Saaz feiert, setzen wir uns heute noch ein.

Petr Hlavaček schließlich sprach über Personen und Strömungen in Europa und Böhmen, die zu Lebenszeiten von Johannes von Bedeutung waren.

Vom Recht auf den eigenen Tod

„O Herr, gib jedem seinen eigenen Tod / das Sterben, das aus jenem Leben geht, darin er Liebe hatte, Sinn und Not“: Mit diesem Vers Rainer Maria Rilkes eröffnete Dr. med. Gisela Bockenheimer-Lucius vom Senckenbergschen Institut für Geschichte der Medizin ihr Referat über medizinethische Aspekte von Sterbehilfe und Sterbebegleitung. Sie stellte dabei die platonische Frage in den Mittelpunkt: Was ist das Gute für den Patienten? Daran hätten sich die Ärzte strikt zu orientieren, aber die Frage sei auch nicht immer leicht zu beantworten. Der Patient hat nicht nur Angst vor Todesqualen, sondern oft auch vor einem langen Sterben in halber oder ganzer Bewusstlosigkeit, er fürchtet das Ausgeliefertsein und Alleinsein im Tode, das ihm eine „seelenlose Apparatemedizin“ bescheren könnte. Für viele habe der eigene Tod eine hohe symbolische Bedeutung: Er soll ihr Leben zu einem würdigen Abschluss bringen, dessen Umstände und Zeitpunkt sie selbst bestimmen wollten.

Auf der anderen Seite irren Patienten aber auch hinsichtlich ihrer Befürchtungen – und Ärzte nicht minder, was verbleibende Lebenszeit und Lebensqualität angeht. Selbst bei unstrittigen medizinischen Sachverhalten sind Erleben und Urteil, was sinnlos oder nutzlos sei, individuell verschieden, von subjektiven Einschätzungen und kulturellen Einflüssen abhängig. Patientenentscheidungen, auf diagnostische oder therapeutische Maßnahme zu verzichten, erscheinen dem Arzt deshalb oft unvernünftig und führen zu Konflikten. Trotzdem ist der Arzt nicht berechtigt, das durchzusetzen, was er für das „Gute“ hält, sondern der Patient hat ein Recht darauf, dass sein Wille respektiert wird – selbst dann, wenn er unvernünftig erscheint.

Aber auch wenn der Patient selbst keine Entscheidung trifft oder sein Wille nicht mehr feststellbar ist, heißt das noch nicht, dass der Arzt sein Leben verlängern darf oder muss. Wenn nämlich der Sterbeprozess eingesetzt hat, gibt es keine ärztliche Indikation für lebenserhaltende Maßnahmen. Doch halten sich immer noch nicht alle Ärzte daran, sonst wären Patientenverfügungen, die sich nur auf die Sterbesituation beziehen, überflüssig. Aber auch wenn der Sterbeprozess noch nicht unaufhaltsam begonnen hat, gilt es für den Arzt abzuwägen, welches Handlungsziel er mit Blick auf den individuellen Patienten und seinen Willen verfolgen will, ob belastende diagnostische und kurative Maßnahmen noch gerechtfertigt sind. Der Patient habe ein Recht darauf, so Bockenheimer-Lucius, nicht am Sterben gehindert zu werden.

Von der Pflicht, lebenserhaltende Maßnahmen einzustellen

Dieser medizinethische Standpunkt wurde aus der Sicht des Zivilrechts bestätigt. Dr. jur. Katharina Deppert, ehemalige Vorsitzende Richterin des 1. Zivilsenates des Bundesgerichtshofs, spitzte das wie folgt zu:

Einer Rechtfertigung bedarf nicht erst und nur die Beendigung einer lebenserhaltenden Maßnahme, vielmehr muss sich der Arzt bereits bei der Behandlungsaufnahme und zu jeder Zeit der Weiterbehandlung auf eine (mutmaßliche) Einwilligung des Patienten berufen können … Allzu leicht wird übersehen, dass sich aus dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten nicht nur das Recht, sondern sogar die Pflicht ergeben kann, lebenserhaltende Maßnahmen einzustellen und, was gleichfalls zu beachten ist, solche Maßnahmen – etwa das Einsetzen einer PEG-Sonde – gar nicht erst zu ergreifen.

Eine ohne wirksame Einwilligung vorgenommene ärztliche Behandlung sei laut BGH-Urteil vom 18. März 2003 eine rechtswidrige Körperverletzung.

Die Feinheiten des Rechts bringen es aber mit sich, dass diese Urteile an gewisse Voraussetzungen gebunden sind. Schwierigkeiten liegen in der möglichen Unsicherheit und Strittigkeit der ärztlichen Prognose, die wesentliche Abwägungsprobleme bei der Indikation mit sich bringen. Bedingung für die Unterlassung lebensverlängernder Maßnahmen ist, dass die Krankheit einen „irreversiblen tödlichen Verlauf“ genommen haben muss, worunter die Richter verstehen, dass der Patient ohne lebenserhaltende Ernährung nicht mehr lebensfähig wäre. Das gilt also auch für Wachkoma-Patienten.

Anderseits bedeutet „ohne wirksame Einwilligung“, dass eine wirksame Patientenverfügung vorliegt, sofern der Patient nicht mehr einwilligungsfähig ist. Die Patientenverfügung aber droht dadurch relativiert zu werden, dass sie in Zukunft nicht mehr verbindlich sein soll, wenn der Patient spätere medizinische Entwicklungen nicht berücksichtigen konnte, bei deren Kenntnis er mutmaßlich anders entschieden hätte (Vorschlag des Deutschen Juristentages 2006). Andererseits will man die Bindungswirkung von Patientenverfügungen nicht auf „Hilfe beim Sterben“ beschränken, sondern auf Wachkoma-Patienten ausdehnen. Für einen Nicht-Mediziner sei es schwierig, so Deppert, hierzu eine Meinung zu äußern. Doch die Beispiele von Wachkoma-Patienten, die beim Juristentag vorgestellt wurden, ließen in höchstem Maße daran zweifeln, ob die Erhaltung des Lebens auf dieser Stufe der Existenz noch ein humanes Anliegen sei.

Im Falle einer Zeugin Jehovas, die unter keinen Umständen eine Bluttransfusion wollte, hat das Bundesverfassungsgericht den Rechten des nicht den Zeugen Jehovas zugehörigen Ehemannes und der Kinder den Vorrang gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht der Patientin eingeräumt. Deppert stimmte diesem Urteil grundsätzlich zu, gestand aber gleichzeitig ein, dass sie diese Entscheidung für höchst problematisch hält. Hier wurde deutlich, dass die Wertvorstellungen der Mehrheitsgesellschaft einen wesentlichen Anteil an den medizinethischen und juristischen Festlegungen haben. Logik und Konsequenz bleiben dabei durchaus auch mal auf der Strecke. Die Rechtsauffassung, die von Deppert vorgetragen wurde, war in ihrer Klarheit und Eindeutigkeit auch für einen Nichtjuristen nicht nur nachvollziehbar, was eines der Ziele dieser Veranstaltung war, sondern auch für Juristen fachlich unwiderlegbar.

Vom Umgang der Gesellschaft mit Todkranken

Damit wären wir bei der Gesellschaft, die für sich in Anspruch nimmt, auch das Sterben der Menschen ethisch, juristisch und ökonomisch zu kontrollieren. Das ist heute so und war früher nicht anders. Dr. med. Michael Popović, Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer Hessen, lieferte in zwei Beiträgen eine Tour d’Horizon über die Geschichte der Euthanasie und Sterbebegleitung und ihren Wandel im Zuge von Entchristlichung, Säkularisierung, Aufklärung und Materialismus, bis hin zu den Extremen von Nationalsozialismus und Bolschewismus:

Der Umgang mit Sterben und Tod war und ist immer Ausdruck der soziokulturellen Entwicklung in den jeweiligen Epochen … Für die Kultur des Umgangs mit der Menschenwürde, vor allem dann, wenn der Mensch am schwächsten ist und der größten Zuwendung bedarf, spielen Zeitgeist, Religion, Philosophie und Ideologie, speziell die Säkularisierung eine besondere Rolle. Letztere meint allgemein jede Form von Verweltlichung, im engeren Sinn aber die durch den Humanismus und die Aufklärung ausgelösten Prozesse.

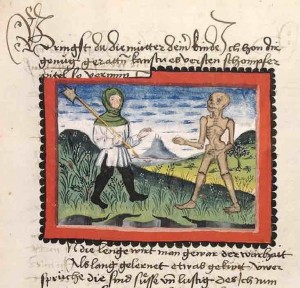

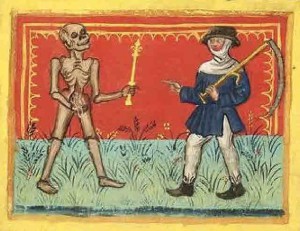

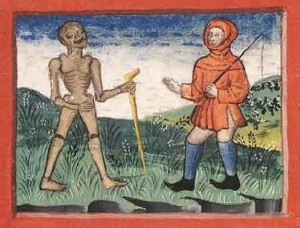

Der Wunsch, in höchster Sterbensnot sein Leben abzukürzen, ist nicht neu. Aus dem Mittelalter haben wir ein Andachtsbild, das die Anfechtungen eines Sterbenden mit den provokativen Spruchbändern zeigt: „Es gibt keine Hölle“ – „Mach’s wie die Heiden“ – „Töte dich selbst.“ Der Titel des Bildes lautet: „Versuchung des Glaubens“. Die Selbsttötung ist im Christentum streng verboten, Selbstmörder kommen in die Hölle. Christoph Wilhelm Hufeland, ein Arzt, der Wieland, Herder, Goethe und Schiller zu seinen Patienten zählte, schrieb in diesem Sinne 1803:

Wenn ein Kranker von unheilbaren Übeln gepeinigt wird, wenn er sich selbst tot wünscht (…), wie leicht kann da, (…) der Gedanke aufsteigen, sollte es nicht erlaubt, ja sogar Pflicht sein, jenen Elenden etwas früher von seiner Bürde zu befreien (…)?

Hufeland, der durch sein Werk „Makrobiotik oder die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern“ (1796) berühmt wurde, war jedoch strikt dagegen:

Soviel Scheinbares ein solches Räsonnement für sich hat, so sehr es selbst durch die Stimme des Herzens unterstützt werden kann, so ist es doch falsch (…) Sie hebt geradezu das Wesen des Arztes auf. Er soll und darf nichts anderes tun als Leben zu erhalten, ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihn nichts an. Und maßt er sich einmal an, diese Rücksicht in sein Geschäft aufzunehmen, so sind die Folgen unabsehbar, und der Arzt wird der gefährlichste Mann im Staate. Denn ist einmal diese Linie überschritten, glaubt sich der Arzt einmal berechtigt, über die Notwendigkeit eines Lebens zu entscheiden, so braucht es nur stufenweise, um den Unwert und folglich die Unnötigkeit eines Menschenlebens auch auf andere Fälle anzuwenden.

Popovic erinnerte an die unsäglichen Folgen der biologistischen Medizin und deren Protagonisten Binding und Hoche, die zu den kriminellen Missbräuchen der Zwangseuthanasie unter den Nationalsozialisten führte. Er wies darauf hin, dass die Bewältigung des Problems der „Medizin ohne Menschlichkeit“ (Mitscherlich und Miehlke) zunächst zum „Bad Nauheimer Ärztegelöbnis“ und dann zum „Genfer Gelöbnis“ des Weltärztebundes zur Folge hatte. Deshalb sagt Bundesärztekammerpräsident Prof. Dr. Jörg–Dietrich Hoppe heute:

Jeder Mensch hat das Recht auf Leben und auf ein Sterben in Würde – nicht aber das Recht, getötet zu werden“, und: „Jeder Patient muss sich zu jeder Zeit sicher sein, dass Ärztinnen und Ärzte konsequent für das Leben eintreten und weder wegen wirtschaftlicher, politischer noch anderer Gründe das Recht auf Leben zur Disposition stellen. Diese Sicherheit ist nur zu garantieren, wenn Ärztinnen und Ärzte aktive Hilfe zum Sterben, also eine gezielte Lebensverkürzung durch Maßnahmen, die den Tod herbeiführen, kategorisch ablehnen.

Nun hat allerdings die klassische Euthanasie-Debatte, bei der es um Tötung ohne oder gegen den Willen der Betroffenen geht, wenig zu tun mit der Tötung auf Verlangen, die wir als „aktive Sterbehilfe“ bezeichnen. Aber die Gefahr, dass das Selbstbestimmungsrecht des Patienten von überforderten Angehörigen und gedankenlosen Ärzten missbraucht werden könnte, ist nicht von der Hand zu weisen. Außerdem könnte ein soziales Klima entstehen, in dem auf Schwerstkranke ein moralischer Druck ausgeübt wird. Popović zitierte dazu den Nationalen Ethikrat der Bundesrepublik (2006):

Es muss schon im Ansatz der Eindruck vermieden werden, durch die Bereitstellung und Förderung von Möglichkeiten der Suizidbeihilfe lege die Gesellschaft den Schwerkranken und Sterbenden ein freiwilliges Abschiednehmen aus der Mitte der Lebenden nahe, wenn sie diesen zur Last zu fallen drohen.

In einen Gespräch mit den Regionalfernsehsender, stellte Herr Dr. Popovic den Sinn dieser Veranstaltung dar. Es soll der Bevölkerung in der Tschechischen Republik, Deutschland und Europa deutlich gemacht werden, was unter palliativer Medizin zu verstehen ist, nämlich die Würde des Menschen auch im Sterbeprozess zu erhalten, Schmerzen ärztlicher Kunst entsprechend zu lindern und seinen Sterbevorgang menschlich zu begleiten. Werde dies verstanden, so würde in dieser stark säkularisierten Welt nicht die Forderung des Töten auf Verlangen erhoben. Sterben und der Tod verliere viel von seinem Schrecken und werde wieder ein Teil des Lebens.

Aus der Geschichte müsse man lernen, gerade in Böhmen, dem Schmelztiegel von Kulturen. In dieser Region, in der es nach einer langer produktiven Phase der Kulturen zu Streitigkeiten während der Reformationszeit, der Defenastrationen und späterer übler nationalistischer Machenschaften und Verbrechen auf böhmischen Boden kam. Hier, im reanimierten Herzen Europas, eröffneten sich Chancen, wenn im humanistischen Geiste zusammengearbeitet würde, um aus den Tiefen der Geschichte Wege zu einer neuen Zukunft zu eröffnen.

Den Tagen mehr Leben hinzufügen

Der Tod sei, so erklärte Popović, für den Arzt weniger ein Teil des Lebens als eine medizinische Niederlage. Untersuchungen zufolge meide das medizinische Personal normalerweise den Kontakt mit dem Sterbenden, sehe ihm nicht mehr in die Augen, verringere die Besuche, reagiere nur zögerlich auf Klingelsignale.

Auf der anderen Seite werden in vielen Fällen weiter diagnostische und kurative Maßnahmen durchgeführt, obwohl man eigentlich weiß, dass der Patient nicht mehr zu heilen ist: Darauf wies Prof. Dr. med. E. G. Loch, Vorsitzender der Akademie für Fort- und Weiterbildung der Landesärztekammer Hessen, in seinem Referat hin. Anschaulich schilderte er, wie in Krankenhäusern Todkranke bei ihrer Einlieferung ungeachtet ihres moribunden Zustands nach allen Regeln apparativer Kunst vermessen und versorgt würden. Hier äußere sich eine Hilflosigkeit, die von mangelhafter Ausbildung und Organisation herrühre. Nicht nur der einzelne Arzt, auch das Krankenhaus als Institution sei hinsichtlich palliativer Versorgung und Sterbebegleitung oft überfordert.

Prof. Dr. med. Ulrich Gottstein, der Gründer des Evangelischen Hospitals für Palliative Medizin (Frankfurt/ Main) machte deutlich, dass die Palliativmedizin eine sehr aktive Medizin sei, aber mit geändertem Therapieziel bei unheilbaren, tödlichen Krankheiten. Unter Verzicht auf belastende Diagnostik, quälende Therapien und lebensverlängernde Maßnahmen wie künstliche Ernährung und Beatmung erleichtere diese Form der Intensivmedizin dem Todkranken durch Schmerzbehandlung und psychische Betreuung das Sterben. Es gehe in dieser Situation darum, die Lebensqualität zu maximieren, nicht die Lebensdauer. Prof. Loch zitierte dazu die englische Ärztin Cicely Saunders:

Wir können dem Leben nicht mehr Tage hinzufügen, aber den Tagen mehr Leben.

Dieser Leitgedanke sei maßgeblich für die Gestaltung der Inhalte ärztlicher Fortbildung. Unerlässlich ist dabei eine breitere palliativmedizinische Aus-, Weiter- und Fortbildung, die Beachtung von Interdisziplinarität und Multiprofessionalität und die Koordinierung von medizinischer Betreuung und Pflege. Wichtig ist weiter die Bildung organisatorischer Schnittstellen zwischen Hausarzt, Klinik und Hospiz, die auch ambulant tätig sein müssten. Prof. Loch dazu:

Verständlicherweise erfordert dies große finanzielle Ressourcen, was zwangsläufig die Politik auf den Plan ruft. Nur durch eine flächendeckende Versorgung ist hier Abhilfe zu schaffen, weil die Zahl der Betroffenen (…) durch die zunehmende Lebenserwartung wächst.

Das demographische Problem wirke sich zudem auch auf die häusliche Pflege aus: Die Familien würden bislang – zumal die Liegezeiten in Krankenhäusern immer die kürzer würden – immer noch die größte Pflegeleistung erbringen; aber wer wird, wenn die Kinderzahl weiter zurückgeht und Single-Haushalte zunehmen, die alleinstehenden Sterbenden betreuen?

Patienten als ökonomische und soziale Bedrohung?

Hier wird deutlich, dass es wiederum die Gesellschaft ist, die letztlich darüber bestimmt, wie der Mensch stirbt. Wenn sie erlaubt, dass Todkranke ihrem Leben mit ärztlicher Hilfe vorzeitig ein Ende machen, wird das möglicherweise zur sozialen Norm entarten. Wenn sie anderseits nicht genügend Geld zur Verfügung stellt, um den Sterbenden ein betreutes, schmerzfreies und menschenwürdiges Ende zu ermöglichen – einen „guten Tod“ –, werden die Menschen weiterhin nach aktiver Sterbehilfe rufen.

Prof. Gottstein stellte mit seiner Klinik eine beispielhafte Einrichtung vor, die allen Erfordernissen und Erwartungen hinsichtlich Sterbehilfe und Sterbebegleitung entspricht. Aber wir wissen, dass es noch viel zu wenige solcher Einrichtungen gibt. Dr. Popović referierte die aktuellen medizinpolitischen Empfehlungen zu Palliative Care, und Prof. Loch beschrieb die entsprechenden ärztlichen Bildungsmaßnahmen. Das alles macht Hoffnung – aber können wir sicher sein, dass diese auch erfüllt wird?

Die Referate der tschechischen Kollegen, Dozent MUDr. Martin Bojar, ehemaliger Gesundheitsminister der ČR und gegenwärtig Vorsitzender der Neurologischen Klinik II der Prager Karlsuniversität, und MUDr. Zdenĕk Kalvach, Leiter der Inneren und Geriatrischen Abteilung III ebendort, ließen erkennen, dass die Lage in ihrem Land noch um einiges angespannter ist als bei uns. Ähnlich wie im übrigen Europa stecke auch in Tschechien die Palliativpflege erst in den Anfängen, erklärte Bojar, und auch die Pflegekapazitäten seien sehr unzureichend.

Dieser Mangel führe dazu, assistierte in seinen Vortrag Kalvach, dass es zu „wilder Euthanasie“ durch Pfleger und Ärzte komme. Da aktive Sterbehilfe auch in Tschechien verboten sei, fange man oft Therapien erst gar nicht an, weil man sie danach nicht mehr ungestraft abbrechen könne. Von einer Selbstbestimmung des Patienten sei dabei überhaupt nicht die Rede. Stattdessen gebe es eine erschreckend hohe Zahl an Selbstmorden, mit denen sich Schwerstkranke den Zumutungen eines Klinik- oder Heimaufenthalts entzögen. Die Hauspflege spiele nur eine untergeordnete Rolle, weil die Angehörigen nicht sicher sein könnten, dass sie im Ernstfall für den Kranken oder Sterbenden einen Platz im Krankenhaus oder in einem Hospiz bekämen. Deshalb weigerten sie sich auch, ihn vorübergehend wieder nach Hause zu nehmen.

Es werde oft die Meinung geäußert, der Ruf nach „Euthanasie“ sei eine Folge von Säkularisierung und Glaubensferne in der nachkommunistischen Gesellschaft. In Wirklichkeit, so Bojar, sei in Tschechien aber der Euthanasiebegriff nicht auf die aktive Sterbehilfe eingeengt, ob mit oder ohne Willen des Patienten, sondern meine im ursprünglichen Sinne des Wortes den „guten Tod“ durch Linderung des Leidens und schlösse damit Palliative Care ein.

Zuletzt entwarf Bojar ein düsteres Bild: Viele unheilbar kranke und alte Patienten seien Neurologiefälle. Solche Patienten verursachten durch ihre intensive und teure Medikation exorbitante Kosten: pro Patient würden oft Medikamente im Wert von 1.200-3.500 Euro pro Tag ausgegeben. Sie würden deshalb angesichts der ungünstigen demographischen Entwicklung zu einer großen sozialen Last, ja zu einer ökonomischen und sozialen Bedrohung.

Im Gespräch mit dem Regionalfernsehen zeigte sich Bojar ebenso wie Prof. Bok von der Ernsthaftigkeit und hohen Qualität der indisziplinären Diskussion der Teilnehmer beeindruckt. Wertvolle Diskussionsbeiträge lieferten besonders Prof. Gottstein und Prof. Erazim Kohak, philosophische Fakultäten Boston (USA) und Prag, zu medizinethischen und philosophischen Fragestellungen.

Und wie sieht es bei uns aus? Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin schätzt, dass täglich etwa 220.000 Menschen unter behandlungsbedürftigen Tumorschmerzen zu leiden haben, dazu kommt noch eine Vielzahl anderer belästigender oder quälender Krankheitssymptome. Ihnen allen verspricht man, dass sie demnächst palliativ gut versorgt sein werden – während die Gesundheitskosten ständig steigen und die Kassen leer sind. Werden wir unsere Versprechungen halten können?

Dr. Stüwe setzte im Grußwort ihre Hoffnung in die Reformpläne der Bundesregierung, die vorsähen „dass unheilbar kranke Menschen einen Anspruch auf spezialisierte ambulante Palliativversorgung erhalten sollen“. Und sie gab sich überzeugt, dass ein Symposion wie dieses dazu beitragen könne, „dass Irrwege vermieden werden und die Notwendigkeit eines konsequenten Ausbaus der Palliativmedizin deutlich wird“. Dem schließen sich die Verfasser gerne an.

Dr. phil. Andreas Kalckhoff, geboren 1944 in Saaz, war Teilnehmer der Tagung mit dem Referat „Die Geburt des freien Menschen: Der Ackermann aus Böhmen“. Er ist Historiker, arbeitet als Wissenschaftsjournalist und hat mehrere Bücher zur Geschichte des Mittelalters verfasst.

Dr. phil. Andreas Kalckhoff, geboren 1944 in Saaz, war Teilnehmer der Tagung mit dem Referat „Die Geburt des freien Menschen: Der Ackermann aus Böhmen“. Er ist Historiker, arbeitet als Wissenschaftsjournalist und hat mehrere Bücher zur Geschichte des Mittelalters verfasst.

Dr. med. Michael Popović, Eppstein

Die Geburt des freien Menschen: „Der Ackermann aus Böhmen“

Über den frühesten humanistischen Text in deutscher Sprache

Von Andreas Kalckhoff | Vortrag auf der deutsch-tschechischen Tagung über Sterbebegleitung und Palliativmedizin in Saaz|Žatec

Ich nehme an, dass Sie mit dem Autor Johannes von Saaz (auch „Johannes von Tepl“ genannt) und seiner Biographie ein bisschen vertraut sind. Ich kann hier aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen, ebenso wenig, wie auf buchgeschichtliche und literarhistorische Details. Sie können sich aber darüber an Hand meines Prager Vortrags (2004) informieren, der Ihnen in Kopie vorliegt.

Nur soviel sei hier gesagt: Sicher ist, dass der Autor etwa von 1383 bis 1411 in Saaz lebte und neben einigen deutschen Gedichten den Libellus Ackerman (das „Ackermann-Büchlein“) schrieb, von dem aber nur spätere Abschriften und Drucke erhalten sind, alle in Neuhochdeutsch, die früheste Handschrift von 1449 und nicht aus Böhmen. Da war unser Johannes bereits seit über 30 Jahren tot.

Sicher ist allerdings, dass auch das Original deutsch abgefasst war, denn Johannes selbst teilt mit: er habe versucht, in einen deutschsprachigen Text (ex teutonico linguagio, wörtlich: Text „aus deutschem Sprachmaterial“) soviel rhetorische Kunstfertigkeit wie möglich zu legen. Für einen Gelehrten seiner Zeit, der mit seinen Kollegen sonst nur lateinisch verkehrte, war es nämlich nicht selbstverständlich, in der Volkssprache – in hoc idiomate indocili („in diesem ungelehrten Dialekt“) – zu schreiben und zu dichten.

Aus den Jahren zwischen 1450 und 1550 sind dann allein 16 Handschriften und 15 Drucke überliefert – sicher nur ein Bruchteil der verbreiteten Exemplare. Johannes von Saaz hatte mit seinem Text offensichtlich einen Nerv der Zeit getroffen, und die große Verbreitung weist auf die Anwesenheit eines zwar nicht gelehrten, aber lesekundigen und bildungshungrigen Bürgertums hin. Was aber machte den „Ackermann“ so attraktiv?

Die Kunst, die Seele zu bewegen

Man ist sich heute weitgehend einig, dass wir es beim Libellus Ackerman mit dem frühesten humanistischen Text in deutscher Sprache zu tun haben. Die literarische Form des Streitgesprächs – hier zwischen Ackermann und Tod – kommt zweifellos aus mittelalterlicher Tradition, doch der große Wert, den Johannes auf die rhetorische Gestaltung legt, weist bereits auf Einflüsse der Frührenaissance hin. Doch auch das soll heute nicht unser Thema sein. Vielmehr will ich eng am Text das vorstellen, was den Libellus Ackerman so neu machte: ein neues Bild vom Menschen in der Welt und vor Gott.

Man ist sich heute weitgehend einig, dass wir es beim Libellus Ackerman mit dem frühesten humanistischen Text in deutscher Sprache zu tun haben. Die literarische Form des Streitgesprächs – hier zwischen Ackermann und Tod – kommt zweifellos aus mittelalterlicher Tradition, doch der große Wert, den Johannes auf die rhetorische Gestaltung legt, weist bereits auf Einflüsse der Frührenaissance hin. Doch auch das soll heute nicht unser Thema sein. Vielmehr will ich eng am Text das vorstellen, was den Libellus Ackerman so neu machte: ein neues Bild vom Menschen in der Welt und vor Gott.

Nur ein Wort zur Rhetorik noch: Wir denken bei Rhetorik heute an mehr oder minder nutzlose sprachliche Verzierungen, auch an Polemik und betrügerische Verführung. Und tatsächlich kommt uns vieles im „Ackermann“, insbesondere seine langatmigen Klage- und Schimpfreden, arg übertrieben, eben „rhetorisch“ vor. Die Renaissance-Menschen nahmen das aber anders wahr: Sie verstanden Rhetorik, wie ihre Vorbilder in der Antike, als eine ars movendi: die Kunst, im positiven Sinne seelische Bewegungen hervorzurufen und damit die Welt selbst in Bewegung zu setzen. Johannes von Saaz hat das folgendermaßen beschrieben:

„Durch die Rhetorik werden nämlich Gottes Wohltaten dem Gedächtnis der Menschen auf ewig überliefert, werden Freunde angeleitet, Feinde abgeschreckt und unterdrückt, Gesetze gestärkt, Traurige getröstet, Unbarmherzige besänftigt – kurz gesagt: Durch sie wird alles Gute in der Welt machtvoll und heilbringend gestärkt.“

Die göttlichen Wohltaten ins rechte Licht rücken: Das tut Johannes tatsächlich mit seinem „Ackermann“, und das ist gute mittelalterliche Tradition. Aber anders als bisher üblich erkennt er Gottes Wohltaten nicht im himmlischen Paradies, sondern im Leben auf Erden, im Menschen selbst – und das ist Humanismus. Doch nicht so schnell: Verschaffen wir uns erst mal einen kurzen Überblick über diese „Schmähschrift gegen das unvermeidliche Schicksal des Todes“ (inveccio contra fatum mortis inevitabile), wie er sein Werk in einem Begleitbrief nennt.

Gerichtsprozess gegen den Tod

Der Libellus Ackerman schildert, in Rede und Gegenrede, die Klage eines „Ackermanns“ gegen den Tod, der ihm seine junge Frau geraubt hat. „Klage“ ist hier, wie im Deutschen heute noch, doppeldeutig: Anklage und Wehklage. Man trennte das damals aber nicht so streng wie heute: Die persönliche Verletzung, der erlittene Schaden war der Kern jeder Anklage, die noch nicht zwischen Privatrecht und Strafrecht unterschied: „Auf großes Leid muss große Klage folgen“, heißt es im „Ackermann“, „Nicht menschlich tät ich, wenn ich solch löbliche Gottesgabe [er meint seine verstorbene Frau Margarethe], die niemand als Gott allein geben kann, nicht beweinte [1] (…) Erwägt es selber, ob ich nicht mit Recht zürne, wüte und klage: Von euch bin ich freudenreichen Lebens beraubt, täglicher guter Lebtage enterbt und um allen wonnebringenden Besitz gebracht. [2]“

Die strenge Form von Rede und Wechselrede des Libellus Ackerman ist dem Gerichtsprozess entlehnt, eine im Mittelalter (und übrigens auch heute noch im amerikanischen Kino) beliebte literarische Form. Der Kläger wendet sich an Gott als den unmittelbaren Herren des Todes, klagt diesen als Räuber an, fordert von ihm für den grausamen Raub an seiner Frau Genugtuung und Buße und verlangt quasi seine Amtsenthebung:

„Oh Gott, aller betrübten Herzen Tröster, tröste und entschädige mich armen, betrübten, unglücklichen, vereinsamten Mann! Verhänge, Herr, Strafe, übe Vergeltung, gebiete ihm Einhalt und vertilge ihn, den greulichen Tod, der dein und unser aller Feind ist! Wahrlich, Herr, in deiner Schöpfung ist nichts Greulicheres, nichts Scheußlicheres, nichts Schädlicheres, (…) nichts Ungerechteres als der Tod! [3]“

Diese Sätze aus dem 15. Kapitel sind, für mittelalterliches Verständnis, unerhört: Hier wird Gottes Schöpfung drastisch und wortreich kritisiert! Der Mensch fordert – im Rahmen eines Prozesses – nichts Geringeres, als dass Gott den Tod aus der Schöpfung tilgt. Doch nach den Regeln des scholastischen Disputs, der mittelalterlichen Philosophie geht das durch: Die Rolle des advocatus diaboli, der gegen Gottes Ordnung das Böse und Falsche verteidigt, war erlaubt – vorausgesetzt, der Teufelsanwalt verliert am Ende. Es wird also interessant, zu sehen, wie der Prozess ausgeht!

Sämann gegen Schnitter Tod

Der Tod hat zunächst keine Mühe, zu parieren: Er hat alle theologischen, philosophischen und rationalen Argumente auf seiner Seite: Er handle, sagt er, im Auftrag Gottes, der ihm die Erde zugeteilt habe, „dass wir alles Überflüssige ausroden und ausjäten“ [4]. Wenn alles am Leben bliebe, könnte man es bald vor Wölfen und Mücken nicht mehr aushalten, und ein Mensch fräße den anderen. Im Übrigen sei der Tod eine Folge des Sündenfalls. Er sei auch kein Räuber, sondern ein rechtlich verfahrender Richter, der alle gleich behandle, weder Adel, noch Wissen, noch Schönheit schone, auch Alter und Jugend nicht berücksichtige: „Du fragest, wer wir seien: Wir sind Gottes Werkzeug, der Herr Tod, ein gerecht arbeitender Mäher!“ [5]

Der Tod hat zunächst keine Mühe, zu parieren: Er hat alle theologischen, philosophischen und rationalen Argumente auf seiner Seite: Er handle, sagt er, im Auftrag Gottes, der ihm die Erde zugeteilt habe, „dass wir alles Überflüssige ausroden und ausjäten“ [4]. Wenn alles am Leben bliebe, könnte man es bald vor Wölfen und Mücken nicht mehr aushalten, und ein Mensch fräße den anderen. Im Übrigen sei der Tod eine Folge des Sündenfalls. Er sei auch kein Räuber, sondern ein rechtlich verfahrender Richter, der alle gleich behandle, weder Adel, noch Wissen, noch Schönheit schone, auch Alter und Jugend nicht berücksichtige: „Du fragest, wer wir seien: Wir sind Gottes Werkzeug, der Herr Tod, ein gerecht arbeitender Mäher!“ [5]

Der Kläger stellt sich dagegen als „Ackermann“ vor, dessen Pflug „vom Vogelkleide stammt“ [6] – also die Schreibfeder ist. Er ist demnach keineswegs ein Bauer, sondern ein Stubengelehrter. Aber mit der Selbststilisierung als Sämann, der für Leben, Wachstum und Ernährung sorgt, erhebt er sich auch metaphorisch zum Gegenspieler des tödlichen Mähers, des Schnitters Tod.

Doch hat er an Argumenten, so scheint es, nicht viel zu bieten, jedenfalls nicht philosophisch und schon gar nicht theologisch, nicht aus mittelalterlicher Sicht und auch nicht aus moderner. Am allgemeinsten ist noch sein Vorwurf, der Tod sei ungerecht, weil er immer die Falschen hole: „Eher das Tüchtige als das Untüchtige nimmt er hinweg; die schädlichen, alten, siechen, unnützen Leute lässt er oft hier, die guten und nützlichen rafft er alle dahin.“ [7]

Am Ende zieht er sich jedoch immer wieder auf den Standpunkt subjektiven Leids zurück, preist die Verstorbene, beschwert sich über ihren ungerechten und allzu frühen Tod: „Mit Recht klage ich, denn sie war edel von Geburt, reich an Ehre, kräftig und hochgewachsener als Gleichaltrige [8] (…) Hin ist alle meine Freude! Vor der Zeit ist sie uns verschwunden, zu früh ist sie uns entwischt, allzu schnell habt Ihr sie uns entrissen, die Treue, die Teuere, als Ihr mich zum Witwer und meine Kinder zu Waisen so ohne Erbarmen habt gemacht. [9]“

Der Tod als Philosoph

Dem Tod fällt es da leicht, gegenzuhalten: „Besser geschwiegen, als töricht geredet“ [10], schilt er, „du hast nicht aus der Weisheit Brunnen getrunken: das erkenne ich an deinen Worten. In das Wirken der Natur hast du nicht gesehen; in die Verwicklung weltlicher Sachen hast du nicht gelugt; in das irdische Sterben hast du nicht geguckt: ein dummer junger Hund bist du [11] (…) Der ist dumm, der die Sterblichen beweint. Laß ab! (…) Denk besser darüber nach, du Dummer, was du beklagst und was du beklagen solltest! [12]“

Dem Tod fällt es da leicht, gegenzuhalten: „Besser geschwiegen, als töricht geredet“ [10], schilt er, „du hast nicht aus der Weisheit Brunnen getrunken: das erkenne ich an deinen Worten. In das Wirken der Natur hast du nicht gesehen; in die Verwicklung weltlicher Sachen hast du nicht gelugt; in das irdische Sterben hast du nicht geguckt: ein dummer junger Hund bist du [11] (…) Der ist dumm, der die Sterblichen beweint. Laß ab! (…) Denk besser darüber nach, du Dummer, was du beklagst und was du beklagen solltest! [12]“

Danach zieht er alle Register der Lebensweisheit und Philosophie. Noch einmal betont er, daß der Tod keine Ausnahme mache: „Wenn doch alle Menschengeschlechter, die gewesen sind oder noch sein werden, vom Sein zum Nichtsein kommen müssen: Was sollte die Gelobte, die du beweinst, vor ihnen voraushaben, daß ihr nicht geschehe wie allen andern und allen andern wie ihr? Du selber wirst uns nicht entrinnen, so wenig du auch jetzt dran denkst.“ [13]

Dann wird er philosophisch-scholastisch: „Du fragst, was wir sind: Wir sind nichts und sind doch etwas. Deshalb nichts, weil wir weder Leben noch Sein noch Gestalt noch Substanz haben, nicht Geist sind, nicht sichtbar sind, nicht greifbar sind. Deshalb etwas, weil wir des Lebens Ende sind, des Seins Ende, des Nichtseins Anfang, die Mitte zwischen diesen beiden (…) Alle Wesen, die Leben haben, müssen von uns verwandelt werden [14] (…) Des Anfangs Geschwister ist das Ende. [15]“

Außerdem sei das Leben geliehen. „Wer ausgesandt wird, hat die Pflicht, wiederzukommen (…) Was ein Mensch ausleiht, das soll er wiedergeben. Als Fremde wohnen alle Menschen auf Erden. Aus Etwas zu Nichts müssen sie werden. Auf schnellem Fuß eilt der Menschen Leben dahin: jetzt noch lebend, im Handumdrehen gestorben. Kurz gesagt: Jeder Mensch ist uns ein Sterben schuldig, und es ist ihm angeerbt zu sterben [16] (…) Das Leben ist um des Sterbens willen geschaffen; wäre das Leben nicht, wären wir nicht, unser Amt wäre nicht; damit wäre auch nicht der Welt Ordnung. [17]“

Schließlich bietet der Tod stoische Lebenshilfe. Der Kläger solle sich doch in das Unwiderrufliche fügen: „Sobald du etwas verloren hast und es nicht wiederbringen kannst, tue, als sei es nie dein Eigen gewesen.“ [18] Er solle sich doch eine neue Frau suchen, aber bedenken, dass es keine Liebe ohne Leid gebe: „Je mehr dir Liebe wird, je mehr widerfährt dir Leid; hättest du auf Liebe verzichtet, so wärest du jetzt ohne Leid (…) Weib, Kind, Vermögen und alles irdische Gut bringt etwas Freude am Anfang und mehr Leid am Ende (…) Leid ist der Liebe Ende, der Freude Ende ist die Trauer, nach Lust muss Unlust kommen (…) Darauf laufen alle lebendigen Dinge hinaus[19] (…) Lass hinfließen Liebe, lass hinfließen Leid!“ [20]

Das Leid des Ackermanns

Was soll der Ackermann – was sollen wir – dagegen ernstlich einwenden? Der Ackermann, der sich eben noch als Gelehrter offenbart hat, gibt sich plötzlich intellektuell bescheiden, aber er bleibt hartnäckig bei seinem Thema:

Was soll der Ackermann – was sollen wir – dagegen ernstlich einwenden? Der Ackermann, der sich eben noch als Gelehrter offenbart hat, gibt sich plötzlich intellektuell bescheiden, aber er bleibt hartnäckig bei seinem Thema:

„Wie unverständig ich auch bin, wie wenig ich kann und wie wenig ich bei scharfsinnigen Meistern Weisheit gefressen habe, soviel weiß ich wohl, dass Ihr meiner Ehre Räuber, meiner Freude Dieb, meiner guten Lebetage Stehler, meiner Wonnen Vernichter und all dessen, was mir ein wonnesames Leben bereitet und verbürgt hat, Zerstörer seid (…) Elend, allein und leidvoll bleibe ich ohne Entschädigung von Euch; Wiedergutmachung könnte mir ja von euch nach solcher Missetat auch nicht mehr widerfahren. Wie steht’s damit, Herr Tod, aller Leute Ehebrecher?“ [21]

Der Tod als Ehebrecher, der dem Mann die Frau stiehlt: ein starkes Bild! Viele Maler haben dieses Thema unter dem Titel Der Tod und das Mädchen bearbeitet. Aber hinter diesem Bild, dieser rhetorische Figur steckt mehr als eine hübsche Idee: nämlich der Anspruch des Menschen, in seinem Leiden ernst genommen zu werden und sich nicht mit philosophischen Spitzfindigkeiten, auch nicht mit theologischen Lehrsätzen abspeisen zu lassen:

„Gaukeleien treibt Ihr mit mir, unter Wahrheit mischet Ihr mir Falsches und wollt mir mein ungeheures Sinnenleid, Vernunftleid und Herzeleid aus den Augen, aus den Sinnen und aus dem Gemüte schlagen. Ihr schafft es nicht, denn mich bedrückt mein schwerer, arger Verlust, den ich niemals ersetzen kann.“ [22]

Weltverachtung und Misogynie

So geht der Tod denn schließlich auf seine Klage ein. Wenn der Ackermann so viel Aufhebens um den Verlust einer jungen, hübschen Frau mache, müsse er, der Tod, doch mal aussprechen, wie es um den Menschen in Wirklichkeit bestellt sei: „Du kannst aus einem Menschen machen, was du willst, er kann doch nicht mehr sein, als ich dir sagen will (…): Ein Mensch wird in Sünden empfangen, mit unreinem, unaussprechlichen Unflat im mütterlichen Leibe genährt, nackt geboren und ist ein beschmierter Bienenstock, ein rechtes Scheusal, (…) ein Kotfass, eine Wurmspeise, (…) ein faules Aas, (…) ein bodenloser Sack, eine löchrige Tasche (…), ein bemaltes Leichenhaus.“ [23]

So geht der Tod denn schließlich auf seine Klage ein. Wenn der Ackermann so viel Aufhebens um den Verlust einer jungen, hübschen Frau mache, müsse er, der Tod, doch mal aussprechen, wie es um den Menschen in Wirklichkeit bestellt sei: „Du kannst aus einem Menschen machen, was du willst, er kann doch nicht mehr sein, als ich dir sagen will (…): Ein Mensch wird in Sünden empfangen, mit unreinem, unaussprechlichen Unflat im mütterlichen Leibe genährt, nackt geboren und ist ein beschmierter Bienenstock, ein rechtes Scheusal, (…) ein Kotfass, eine Wurmspeise, (…) ein faules Aas, (…) ein bodenloser Sack, eine löchrige Tasche (…), ein bemaltes Leichenhaus.“ [23]

Er zieht alle Register mittelalterlicher Weltverachtung und Misogynie, wobei er speziell auf Jugend und Schönheit eingeht: „Sobald ein Mensch lebendig wird, sobald ist er alt genug zu sterben. Du meinst vielleicht, das Alter sei ein edler Schatz? Nein, es ist krank, mühselig, ungestalt, kalt und allen Leuten lästig (…) Beklagst du weiters ihre Schönheit, so tust du kindisch: Eines jeglichen Menschen Schönheit wird entweder das Alter oder der Tod vernichten. Alle rosenfarbenen Mündlein müssen aschfarben werden, alle roten Wänglein müssen bleich werden, alle lichten Äuglein müssen dunkel werden.“ [24]

Er habe der jungen Frau, als er sie hinwegnahm, nur einen Gefallen getan: „Ihr ist nur freundlich und gnädig geschehen: Bei fröhlicher Jugend, bei stolzem Leib, (…) in besten Ehren, (…) mit unbeflecktem Ruf haben wir sie in unsere Gnade empfangen. Solches haben gepriesen, danach haben gestrebt alle Weisen, als sie sprachen: Am besten ist es zu sterben, wenn man am liebsten lebt.“ [25]

Auch am Eheleben läßt der Tod kein gutes Haar: „Sobald ein Mann ein Weib nimmt, sobald sind sie zu zweit in unserem Gefängnis. Sogleich hat er Klage und Plage, einen Anhang, einen Handschlitten, ein Joch, (…) eine schwere Last, einen Fegeteufel, eine tägliche Rostfeile, die er auf rechtliche Weise nicht loswird, solange wir ihm nicht unsere Gnade erweisen. Ein beweibter Mann hat Donner, Hagel, Füchse, Schlangen alle Tage in seinem Hause. (…) Siech zur Arbeit, gesund zur Wollust, dazu zahm und wild ist sie, wie sie es braucht. (…) Dies ist ihr zu süß, das ist ihr zu sauer; dies ist zu viel, das ist zu wenig; nun ist es zu früh, nun ist es zu spät – so wird alles getadelt (…) Der nächtliche Ärger sei ganz vergessen; unseres Alters wegen schämen wir uns, darüber zu reden.“ [26]

Werkstück Gottes

Damit aber kommt er dem Ackermann gerade recht! Dieses Menschen- und Frauenbild will er nicht gelten lassen:

Damit aber kommt er dem Ackermann gerade recht! Dieses Menschen- und Frauenbild will er nicht gelten lassen:

„Pfui über Euch, böser Schandsack! Wie missachtet, verkleinert und verunehrt Ihr den ehrbaren Menschen, Gottes allerliebstes Geschöpf, womit Ihr auch die Gottheit beschimpft! (…) Wärt Ihr im Paradies entstanden, so wüsstet Ihr, dass Gott den Menschen und alle Dinge geschaffen hat, sie alle gut geschaffen hat, den Menschen über sie alle gesetzt hat (…) Engel, Teufel, Kobolde, Klagegeister: diese Wesen unterstehen Gottes Zwang. Der Mensch aber ist das allerachtbarste, das allergeschickteste, das allerfreieste Werkstück Gottes. Ihm selber gleich hat es Gott gebildet (…) Allein der Mensch hat Vernunft empfangen, den edlen Schatz. Er allein hat den lieblichen Körper, den niemand herstellen kann außer Gott (…) Gebt auf, Herr Tod! Ihr seid des Menschen Feind: Darum sprecht Ihr nichts Gutes von ihm!“ [27]

Auch die Eheschelte läßt er nicht unwidersprochen: „Man kann sagen, was man will: Wenn Gott jemanden mit einem reinen, züchtigen und schönen Weibe begabt, so heißt diese Gabe Geschenk und ist wertvoller als alle irdischen äußerlichen Gaben. [28] (…) Euer unvernünftiges Frauenlästern (…) gereicht euch wahrlich zur Schande und den Frauen zur Scham. (…) Ein züchtiges, schönes, keusches und in Ehren beständiges Weib ist mehr als alle irdische Augenweide. So mannhaften Mann sah ich nie, der sich recht mutig erwies, ohne daß er mit Frauen Hilfe gelenkt wurde (…) Rechte Zucht und Sitte lehren die ehrbaren Frauen in ihrer Schule; sie erreichen, daß ihnen zu Ehren Anstand und Kurzweil auf Erden geschieht. Einer reinen Frau Fingerdrohen straft und züchtigt einen braven Mann mehr als alle Waffen. Ohne Übertreibung kurz gesagt: Aller Welt Stütze, Festigung und Fortschritt sind die ehrbaren Frauen.“ [29]

Dagegen fällt nun wiederum dem Tod nichts Rechtes mehr ein: Er zieht sich seinerseits zurück auf die Unausweichlichkeit des Sterbens, gegen das kein Kraut gewachsen sei, keine Kunst etwas ausrichte, und ruft Gottes Urteil an.

Gottes Schiedsspruch

Gottes Schiedsspruch ist relativ kurz und salomonisch. Beide hätten recht und unrecht zugleich: „Jener beklagt, was ihm nicht gehört, dieser rühmt sich einer Herrschaft, die er nicht aus sich selbst hat. Doch der Streit ist nicht ganz ohne Sinn. Ihr habt beide wohl gefochten: Jenen zwingt Leid zum Klagen, diesen die Anfechtung des Klägers, die Wahrheit zu sagen. Darum, Kläger, dir sei die Ehre; Tod, habe den Sieg! Denn jeder Mensch ist pflichtig, dem Tode das Leben, den Leib der Erde, die Seele uns zu geben.“ [30]

Gottes Schiedsspruch ist relativ kurz und salomonisch. Beide hätten recht und unrecht zugleich: „Jener beklagt, was ihm nicht gehört, dieser rühmt sich einer Herrschaft, die er nicht aus sich selbst hat. Doch der Streit ist nicht ganz ohne Sinn. Ihr habt beide wohl gefochten: Jenen zwingt Leid zum Klagen, diesen die Anfechtung des Klägers, die Wahrheit zu sagen. Darum, Kläger, dir sei die Ehre; Tod, habe den Sieg! Denn jeder Mensch ist pflichtig, dem Tode das Leben, den Leib der Erde, die Seele uns zu geben.“ [30]

Das klingt beim ersten Hören mittelalterlich-konventionell, und das abschließende Gebet des Ackermanns für die Seele seiner Frau passt zu diesem Eindruck. Vergegenwärtigt man sich aber angesichts des Urteils noch einmal die Hauptargumente der Streitenden, erkennt man plötzlich die eigentliche Absicht des Autors:

Der Tod vertritt weitgehend Positionen mittelalterlicher Weltverachtung und eines stoischen Skeptizismus hinsichtlich der menschlichen Natur, wie ihn die Kirche seit alters lehrte, um die Seele vor den Verführungen der Welt zu bewahren, sie im Leid zu trösten und aufs Jenseits vorzubereiten. Gott spricht ihm in dem Streit den Sieg zu, aber das Lob ist vergiftet, denn es handelt sich ausdrücklich um einen ehrlosen Sieg: quasi um einen „Arbeitssieg“ – der Tod tut halt, was er von Natur aus tun muss!

Die Antwort des Ackermann auf den contemptus mundi, die mönchische Weltverachtung des Todes, ist das Lob des Lebens und des Menschen – insbesondere der Frau – als Gotteswerk und Gottesgabe. Er hebt die Freiheit und Vernuftbegabung des Menschen hervor, die sonst nicht einmal Engel und Teufel haben. Und er besteht darauf, dass ein glückliches und sinnvolles Leben schon auf Erden möglich ist, insbesondere in Form des Ehelebens: Die Spitze gegen den ehelosen Mönchs- und Priesterstand ist unüberhörbar! Man nannte diese Haltung später „Humanismus“. Gott aber, so wie Johannes von Saaz ihn urteilen lässt, spricht ihm eben dafür die Ehre zu.

Ein neues Bild vom Menschen

Was Johannes von Saaz will, wird noch deutlicher, wenn man darauf schaut, welche traditionellen Argumente und Themen in dem Streitgespräch nicht oder nur am Rande vorkommen oder aber vom Ackermann besonders angegriffen werden.

Was Johannes von Saaz will, wird noch deutlicher, wenn man darauf schaut, welche traditionellen Argumente und Themen in dem Streitgespräch nicht oder nur am Rande vorkommen oder aber vom Ackermann besonders angegriffen werden.

Die Zeitgenossen waren fasziniert vom Bild des „Totentanzes“, auf dem Vertreter aller Stände als Totengerippe beim Reigen zu sehen sind. Es war als Memento mori, als Erinnerung und Warnung gedacht, dass der Tod alle, ob arm oder reich, machtlos oder mächtig, gleichermaßen ereilt. Johannes erweist diesem Topos Referenz, wenn er den Tod von sich sagen lässt, er sei ein gerechter Mäher. Doch der Ackermann glaubt ihm nicht: „Ihr sagt, Eure Sense haue ohne Wahl. Wie kommt es dann, dass sie mehr Disteln als gute Blumen, mehr falsche als echte Kamillen, mehr böse Leute als gute unversehrt lässt?“ [31]

Ein weiteres großes Anliegen des Spätmittelalters war die Ars moriendi, die „Kunst zu Sterben“: Man verstand darunter die Organisation des Lebens als Vorbereitung auf den Tod, der jederzeit eintreten konnte, als fromme Zurüstung auf das Jenseits, wo einen das wahre Leben erwartete. Johannes ignoriert dieses Thema: Sein Tod erwähnt zwar die Gastrolle des Menschen auf Erden, doch auf die üblichen Versprechungen vom Leben im Jenseits verzichtet er. Sein Ackermann schwärmt denn auch nur von den Wonnen und der Vollkommenheit des irdischen Daseins, von den Freuden des Himmels weiß er nichts.

Die Ursünde als Ursache für den Tod wird zwar erwähnt, aber ebenfalls nicht weiter thematisiert. Im Gegenteil, der ständige Hinweis des Ackermanns auf die Tugend der Verstorbenen gräbt dieser theologischen Rechtfertigung des Sterbenmüssens, an dem Eva maßgeblich schuld sei, das Wasser ab. Und daß das frühe Hinscheiden der Frau im Kindbett eine gerechte Strafe oder Prüfung für den Ehemann sein könnte, fällt dem Tod erst gar nicht ein!

Über einen anderen theologischen Zentralbegriff macht sich der Ackermann regelrecht lustig – die Gnade. Gegenüber dem „gnädigen Tod“ höhnt er: „Solche Guttat, wie Ihr sie den Menschen beweist, solche Gnade, wie sie die Menschen von euch empfangen, (…) schicke euch der, der Gewalt über Leben und Tod hat!“ [32] Was für ein Paradox: Gott soll den Tod töten! An diesem Paradox wird aber deutlich, wie geschickt der Autor die mittelalterliche Theologie in Frage stellt: Er spaltet den Tod von Gott ab und schiebt ihm all jene Anschauungen unter, die er kritisieren möchte. Den derart entlasteten Gott kann er hernach als Schöpfer eines perfekten, freien und vernunftbegabten Menschen vorstellen, der sich seines Lebens auf Erden freuen darf.

Was ist der Tod?

Was ist dann aber der Tod in den Augen des Johannes von Saaz? Sicher kein Sündenlohn mehr, keine verdiente Strafe, keine gnädige Heimholung ins ewige Himmelreich, überhaupt kein theologisch zu rechtfertigendes Ereignis, eher im Gegenteil ein Webfehler in der Schöpfung – gleichwohl mit Vernunft zu akzeptierende innerweltliche Wirklichkeit, eine biologische Notwendigkeit. Gott bekommt die menschliche Seele, deren Schicksal außerhalb der Diskussion bleibt. Leib und Leben aber sind Erde und Tod überantwortet. Mit diesem humanistischen Menschenbild sind auch wir einverstanden. Unser Trost liegt ebenfalls eher in einem erfüllten Leben als in einem erhofften Jenseits. Für solch ein menschenwürdiges, vernunftgelenktes Leben, wie es Johannes von Saaz feiert, setzen wir uns heute noch ein.

Der Vortrag ist auch im Neudruck des Tagungsbandes veröffentlicht: „Der Ackermann aus Böhmen. Materialien einer deutsch-tschechische Konferenz über den Tod und das Sterben Saaz 14.-15.10.2006“, hg. Michael Popovic/ Ivan Peiffer, Bad Schussenried 2016.

[1] Kap. 7: Wann nach grossem leide grosse klage sol folgen: vnmenschlich tet ich, wo ich solch lobeliche gotes gabe, die niemant dann got allein geben mag, nicht beweinte. – Den frühneuhochdeutschen Text habe ich dem Gutenberg-Projekt im Internet (www.gutenberg.spiegel.de) entnommen. Die Übertragung ins moderne Neuhochdeutsch stammt von mir.

[2] Kap. 3: Weget es selber, ob ich icht billich zurne, wute vnd klage: von euch bin ich freudenreiches wesens beraubet, tegelicher guter lebetage enterbet vnd aller wunnebringender rente geeussert.

[3] Kap. 15: Ei Got, aller betrubten herzen troster, troste mich vnd ergetze mich armen, betrubten, ellenden, selbsitzenden man! Gib, herre, plage, tu widerwerte, leg an klemnuß vnd vertilge den greulichen Tot, der dein vnd aller vnser feint ist! Werlich, herre, in deiner wurkung ist nicht greulichers, nicht scheußlichers, nicht schedelichers, nicht herbers, nicht vngerechters dann der Tot!

[4] Kap. 8: wir alle vberflussigkeit ausreuten vnd ausjeten sullen.

[5] Kap. 16: Du fragest, wer wir sein: Wir sein gotes hantgezeuge, herre Tot, ein rechte wurkender meder.

[6] Kap. 3: von vogelwat ist mein pflug

[7] Kap. 15: ee das tuchtig dann das vntuchtig nimpt er hin; schedelich, alt, siech, vnnutze leute lesset er oft alhie, die guten vnd die nutzen zucket er alle hin.

[8] Kap. 7: Billichen klage ich, wann sie was edel der geburte, reich der eren, schon, frutig vnd vber alle ire gespilen gewachsener persone …

[9] Kap. 13: Hin ist alle meine freude! Ee der zeit ist sie vns verswunden; zu fru ist sie vns entwischet; allzu schiere habt ir sie vns enzucket, die teuren, die geheuren, wann ir mich zu witwer vnd meine kinder zu weisen so vngenediglich habet gemachet

[10] Kap. 14: One nutz geredet, als mer geswigen; baß geswigen wann torlich geredet.

[11] Kap. 10: Du hast nicht aus der Weisheit brunnen getrunken: das prufe ich an deinen Worten. In der natur wurken hastu nicht gesehen; in die mischung werltlicher Sachen hastu nicht geluget; in irdische verwandelung hastu nicht gegutzet: ein vnuerstendig welf bistu.

[12] Kap. 8: Er ist tumm, der beweinet die totlichen. Laß ab! (…) Bedenke baß, du tummer, was du klagest vnd was du klagen sullest!

[13] Kap. 10: Vnd wann nu alle menschgeslechte, die gewesen sint oder noch werden, mussen von wesen zu nichtwesen kumen, wes solte die gelobte, die du beweinest, geniessen, das ir nicht geschehe als andern allen vnd allen andern als ir? Du selber wirst vns nicht entrinnen, wie wenig du des iezunt getrawest.

[14] Kap. 16: Du fragest, was wir sein: Wir sein nicht vnd sein doch etwas. Deshalben nicht, wann wir weder leben weder wesen noch gestalt noch vnderstant haben, nicht geist sein, nicht sichtig sein, nicht greiflich sein; deshalben etwas, wann wir sein des lebens ende, des wesens ende, des nichtwesens anfang, ein mittel zwischen in beiden (…) Alle wesen, die leben haben, mussen verwandelt von vns werden.

[15] Kap. 20: Anfanges geswistreit ist das ende.

[16] Kap. 20: Wer ausgesant wirt, der ist pflichtig wider zu kumen. (…) Was ein mensche entlehent, das sol er widergeben. Ellende bawen alle leute auf erden. Von ichte zu nichte mussen sie werden. Auf snellem fusse laufet hin der menschen leben: iezunt lebend, in einem hantwenden gestorben. Mit kurzer rede beslossen: ieder mensche ist vns ein sterben schuldig vnd ist in angeerbet zu sterben.

[17] Kap. 22: Das leben ist durch sterbens willen geschaffen; were leben nicht, wir weren nicht, vnser geschefte were nicht; damit were auch nicht der werlte ordenung.

[18] Kap. 22: Als balde du icht hast verloren vnd es nicht kanst widerbringen, tu, als es dein nie sei worden:

[19] Kap. 12: Ie mere dir liebes wirt, ie mere dir leides widerfert; hestu dich vor liebes vberhaben, so werestu nu leides entladen (…)Weib, kint, schatz vnd alles irdisch gut muß etwas freuden am anfang vnd mere leides am ende bringen (…) Leit ist liebes ende, der freuden ende trauren ist, nach lust vnlust muß kumen (…)zu solchem ende laufen alle lebendige dinge.

[20] Kap. 24: Laß hin fliessen lieb, laß hin fliessen leit!

[21] Kap. 13: Wie stumpf ich bin, wie wenig ich kan vnd wenig han zu sinnreichen meistern Weisheit gezechet, dannoch weiß ich wol, das ir meiner eren rauber, meiner freuden dieb, meiner guten lebetage steler, meiner wunnen vernichter vnd alles des, das mir wunnesam leben gemachet vnd gelubet hat, zerstorer seit (…) Ellende, allein vnd leides vol beleibe ich von euch vnergetzet; besserung kunde mir von euch nach grosser missetat noch nie widerfaren. Wie ist dem, herre Tot, aller leute eebrecher?

[22] Kap. 11: Gaukelweise traget ir mir vor, vnder warheit falsch mischet ir mir ein vnd wellet mir mein vngehewer sinneleit, vernunftleit vnd herzenleit aus den augen, aus den sinnen vnd aus dem mute slahen. Ir schaffet nicht, wann mich rewet mein swerige, serige verlust, die ich nimmer widerbringen mag.

[23] Kap. 24: Du machest aus einem menschen, was du wilt, es mag nicht mer gesein, dann als ich dir sagen wil (…): Ein mensche wirt in sunden empfangen, mit vnreinem, vngenantem vnflat in muterlichem leibe generet, nacket geboren vnd ist ein besmiret binstock, ein ganzer vnlust, (…) ein kotfaß, ein wurmspeise, (…) ein faules as, (…) ein bodenloser sack, ein locherete tasche, (…) ein gemalte begrebnuß.

[24] Kap. 20: Als schiere ein mensche lebendig wirt, als schiere ist es alt genug zu sterben. Du meinest leichte, das alter sei ein edel hort? Nein, es ist suchtig, arbeitsam, vngestalt, kalt vnd allen leuten vbel gefallend (…)Klagestu dann ir schone, du tust kintlich: eines ieglichen menschen schone muß eintweder das alter oder der tot vernichten. Alle rosenfarbe mundlein mussen ascherfarb werden, alle rote wenglein mussen bleich werden, alle lichte euglein mussen tunkel werden.

[25] Kap. 14: Ir ist gutlich vnd genediglich geschehen: bei frolicher jugent, bei stolzem leibe, (…) in besten wirden, (…) mit vngekrenkten eren haben wir sie in vnser genade empfangen. Das haben gelobet, des haben begeret alle weissagen, wann sie sprachen: am besten zu sterben wann am besten liebet zu leben.

[26] Kap. 28: Als balde ein man ein weib nimpt, als balde ist er selbander in vnser gefengnuß. Zuhant hat er einen hantslag, einen anhang, einen hantsliten, ein joch (…) einen sweren last, einen fegeteufel, ein tegeliche rostfeile, der er mit rechte nicht enberen mag, die weile wir mit im nicht tun vnser genade. Ein beweibter man hat doner, schawer, fuchse, slangen alle tage in seinem hause (…) Siech zu arbeit, gesunt zu wollust, darzu zam vnd wilde ist sie, wann sie des bedarf (…) Das ist ir zu susse, das ist ir zu sawer; des ist ir zu vil, des ist ir zu wenig; nu ist es zu fru, nu ist es zu spate – also wirt es alles gestrafet (…) Der nacht gebrechen sei aller vergessen; von alters wegen schemen wir vns

[27] Kap. 25: Pfei euch, boser schandensack! wie vernichtet, vbel handelt vnd vneret ir den werden menschen, gotes aller liebste creature, damit ir auch die gotheit swechet! (…) Weret ir in dem paradise gefallen, so wesset ir, das got den menschen vnd alle dinge beschaffen hat, sie allzumale gut beschaffen hat, den menschen vber sie alle gesetzet hat (…) Engel, teufel, schretlein, klagemuter, das sint geiste in gotes twange wesend: der mensche ist das aller achtberst, das aller behendest vnd das aller freieste gotes werkstuck. Im selber geleiche hat es got gebildet (…) Allein der mensche ist empfahend der vernunft, des edelen hortes. Er ist allein der lieblich kloß, dem geleiche niemant dann got gewurken kann (…) Lat faren, herre Tot! ir seit des menschen feint: darvmb ir kein gutes von im sprechet!

[28] Kap. 9: Man rede, was man welle: wen got mit einem reinen, zuchtigen vnd schonen weibe begabet, die gabe heisset gabe vnd ist ein gabe vor aller irdischer auswendiger gabe.

[29] Kap. 29: Ewer vnuernunftiges frawenschenden (…) ist werlich euch schentlich vnd den frawen schemlich (…) ein zuchtiges, schones, keusches vnd an eren vnuerrucktes weib ist vor aller irdischer augelweide. So manlichen man gesach ich nie, der rechte mutig wurde, er wurde dann mit frawen troste gesteuret (…) Rechte zucht vnd ere lernen die werden frawen in irer schule. Irdischer freuden sint gewaltig die frawen; sie schaffen, das in zu eren geschieht alle hubscheit vnd kurzweil auf erden. Einer reinen frawen fingerdrowen strafet vnd zuchtiget vur alle waffen einen frumen man. One liebkosen mit kurzer rede: aller werlte aufhaltung, festung vnd merunge sint die werden frawen.

[30] Kap. 33: Der klaget, das nicht sein ist, diser rumet sich herschaft, die er nicht von im selber hat. Iedoch der krieg ist nicht gar one sache: ir habet beide wol gefochten; den twinget leit zu klagen, disen die anfechtung des klagers die warheit zu sagen. Darvmb, klager, habe ere! Tot, habe sige! seit ieder mensche dem tode das leben, den leib der erden, die sele vns pflichtig ist zu geben.