„Als ich mich gestern an die Maschine setzte, war ich mir dessen bewußt, daß irgendwann einmal ein Redakteur oder irgendjemand anderer in einem Archiv diese Ausgabe suchen wird, um nachzulesen, wie es damals war …“ (Karl Forster)

Der „Prager Frühling“ und die folgende Okkupation der Tschechoslowakei durch die Sowjetunion jährt sich zum fünfzigsten Mal: Zeit, sich aus der Distanz dieses epochale Ereignis, das in einer Reihe mit dem politischen Aufbegehren der „Achtundsechziger“ in Europa gegen die alte Ordnung zu sehen ist, zu vergegenwärtigen, zu bewerten und in die Gegenwart einzuordnen. Für das Verhältnis von Tschechen und Deutsche war es insofern bedeutsam, als sich die deutsche Minderheit Hoffnungen auf größere Freiheit auch für sich selbst machte. Sie gehörte zu den entschiedensten Unterstützern von Dubceks Reformpolitik. Vorstandsmitglied Helmut Schneider berichtet über die Veranstaltung „50 Jahre Prager Frühling. Hoffnung und gewaltsames Ende eines sozialistischen Experiments“.

Der Förderverein der Stadt Saaz|Žatec hatte in Zusammenarbeit mit dem Deutsch-Slowakischen-Kulturverein Frankfurt und der Katholischen Akademie Rabanus Maurus zu einem informativen Abend eingeladen, bei dem in Form einer Podiumsdiskussion die Ereignisse rund um den „Prager Frühling“ sowie ihre Konsequenzen für die aktuelle Politik erörtert werden sollten.

Rund 200 Zuhörer fanden sich dazu am 16. August 2018 im „Haus am Dom“ ein. Nach einer kurzen filmischen Zusammenfassung der Geschehnisse begann, moderiert von Dr. Thoman Dürbeck, die erste Runde der Podiumsgespräche. Drei Zeitzeugen schilderten ihre persönlichen Erlebnisse, Befindlichkeiten und Erfahrungen während und nach der „Frühlingszeit“: Peter Repka (slowakischer Publizist und Schriftsteller), Ivana Palek (Tochter des seinerzeit einflussreichen Wirtschaftswissenschaftlers Jiři Kosta) und Libor Rouček (Abgeordneter im Europa-Parlament).

Im Anschluss an die individuellen anschaulichen Berichte der Zeitzeugen hatten die renommierten Journalisten Boris Reitschuster und Reinhard Veser die Aufgabe, die Thematik „Sozialistisches Experiment“ aus einem distanzierteren Blickwinkel zu analysieren. Im Mittelpunkt ihrer Ausführungen standen drei Themen. Zunächst wurde die historische Entwicklung der ČSSR in der Nachkriegszeit referiert und über ihre Position innerhalb des „Ostblocks“ durchaus kontrovers diskutiert. Außerdem beschäftigten sich die beiden Journalisten mit der Frage, ob und inwieweit ein engagiertes Eingreifen der Westmächte oder ein couragierteres Verhalten der Prager Regierung gegenüber der Sowjetmacht ein totales Scheitern der Reformen hätte verhindern können.

Einen aktuellen Bezug hatte das dritte Thema: Ist das heutige Russland unter Putin nach wie vor ein zu fürchtender aggressiver Staat? Boris Reitschuster nahm dazu eindeutig Stellung: Russlands Außenpolitik dürfe keinesfalls allzu tolerant akzeptiert werden. Eine lebhaften Publikumsdiskussion schloss sich an.

Warum? Zur Gründung des Fördervereins vor fünfzehn Jahren

Der folgende programmatische Text aus dem Gründungsjahr 2003 des Fördervereins ist fünfzehn Jahre danach immer noch aktuell. Er wird deshalb zur Erinnerung noch einmal veröffentlicht.

Von Otokar Löbl | Georgensgmünd 20. Mai 2003, überarbeitet am 6. Januar 2018

Man wird uns fragen: warum? Es gibt ja schon den Kulturkreis Saaz und den Heimatkreis in der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Warum dann noch einen Verein für Saaz? Haben die Vereine vielleicht eine unterschiedliche Zielsetzung? Was verbindet uns andererseits mit den älteren Vereinen und Organisationen?

Otokar Löbl 2003

Ich möchte zuerst feststellen, was uns verbindet. Ich glaube, dies ist die Liebe zu unserer Heimatstadt Saaz, die jetzt Žatec heißt, wo viele von uns das Licht der Welt erblickt, ihre Kindheit oder Jugend verbracht oder von der ihre Eltern erzählt haben. Deswegen fühlen wir uns mit dieser Stadt und Landschaft verbunden. Damit enden aber in vielen Fällen auch schon die Gemeinsamkeiten. Die Wege, Interessen und Ziele gehen doch oft auseinander.

Dafür gibt es verschiedene Gründe: persönliche Erlebnisse und Erfahrungen, Erziehung und leider auch politische Einstellungen. Morde an Familienmitgliedern oder Verbrechen am eigenen Leibe und schließlich die ungerechte Vertreibung und Enteignung leben bei vielen traumatisch nach und belasten das Verhältnis zu den heutigen Stadtbewohnern. Dass diese Verbrechen nicht öffentlich untersucht, nicht zugegeben und schon gar nicht gesühnt wurden, führte bei vielen unserer Landsleuten zu Verbitterung und Hass auf alles, was tschechisch ist. Bei einigen wirkte sich außerdem die nationalsozialistische Erziehung prägend auf ihre politischen Überzeugungen aus. Dies alles nehmen wir mit mehr oder weniger Verständnis zur Kenntnis.

Unsere Sicht auf Saaz und das deutsch-tschechische Verhältnis ist allerdings in vielerlei Hinsicht eine andere. Wir wollen den „Saazer Weg“ beschreiten, der sich bemüht, Verletzungen zu überwinden und sich der Geschichte vorurteilslos und zukunftsgewandt zu stellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es nicht nur auf deutscher, sondern auch auf tschechicher Seite Ressentiments und Irrtümer gibt, die zu überwinden sind. Deshalb wollen wir in historischen Seminaren und Veröffentlichungen den Menschen hüben und drüben die vollständige Geschichte der Stadt näher bringen. Vor allem die Jugend soll erfahren, dass es in der Vergangenheit nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern dass Schuld und Leid zwischen Völkern meist gleichmäßig verteilt sind. Wir sind außerdem der Ansicht, dass Schuld immer persönlich ist und nachfolgende Generationen nicht damit gelasten werden dürfen.

Deshalb wollen wir nicht in der Vergangenheit leben, sondern Deutsche und Tschechen in der Gegenwart neu und vorurteilsfrei zusammenbringen. Das betrifft das kulturelle Leben ebenso wie Wirtschaft und Sport. Wir wollen Saaz, nicht zuletzt berühmt durch sein Bier, in Deutschland als Tourismusort bekannt machen und damit die hiesige Wirtschaft stärken. Damit soll die ehemalige Königsstadt in Böhmen ein Stück ihrer alten Bedeutung zurückerlangen. Auch wollen wir bei den Integrationsbemühungen in die EU nach unseren Möglichkeiten behilflich sein.

Wir sehen nach vorne. Dazu gehört, dass unbewältigte Geschichte gemeinsam aufgearbeitet wird. Altlasten gibt es dabei auf beiden Seiten. Vor allem aber wollen wir dazu beitragen, dass sich „unser“ Saaz als moderne, attraktive Stadt mit aufgeschlossenen Einwohnern und einer großen Vergangenheit präsentiert. Teil dieser Vergangenheit sind Deutsche, die diese Stadt über Jahrhunderte wirtschaftlich und kulturell prägten. Dieses deutsche Erbe, das in den Bauten der Stadt allgegenwärtig ist, zu erforschen, zu pflegen und als das Eigene zu verstehen: dazu wollen wir die heutigen Einwohner von Saaz|Žatec ermutigen.

Der Welt frei und offen begegnen

Der Förderverein stellt sich Fragen von tschechischen Gymnasiasten

Im Vorfeld der Mitgliederversammlung am 11. November 2017 in Saaz folgte der Förderverein einer Einladung des Gymnasiums Podersam zur Diskussion über die Zukunft von Deutschen und Tschechen. In Prag hatte er zuvor im „Haus der Minderheiten“ den Videofilm „Das Saazerland“ gezeigt. Am 9. September wurde wieder der Schändung der Saazer Synagoge in der „Reichskristallnacht“ gedacht (tschechischer TV-Bericht).

Vier Mitglieder des Fördervereins stellten sich am 10. November 2017 den Fragen der tschechischen Gymnasiasten von Podersam|Podbořany bei Saaz. Nachdem Otokar Löbl Ziele und Arbeit des Fördervereins vorgestellt hatte, sprach er über die Lehren, die uns der tschechische Philosoph Jan Patočka (1907-1977) zum Thema Freiheit und Demokratie geben kann. Patočka, ein Mitunterzeichner der „Charta 77“, verstand Freiheit nicht als Ausleben von Individualismus, sondern als Aufforderung zu eigenem Denken, Weltoffenheit und als freie Hinwendung zum Mitbürger. Löbl hob dabei hervor, dass selbständiges Denken und Recherchieren vor den Lügen, „Fake News“ und „alternativen Fakten“ schützt, die heute die Wirklichkeit zu verzerren drohen.

Vier Mitglieder des Fördervereins stellten sich am 10. November 2017 den Fragen der tschechischen Gymnasiasten von Podersam|Podbořany bei Saaz. Nachdem Otokar Löbl Ziele und Arbeit des Fördervereins vorgestellt hatte, sprach er über die Lehren, die uns der tschechische Philosoph Jan Patočka (1907-1977) zum Thema Freiheit und Demokratie geben kann. Patočka, ein Mitunterzeichner der „Charta 77“, verstand Freiheit nicht als Ausleben von Individualismus, sondern als Aufforderung zu eigenem Denken, Weltoffenheit und als freie Hinwendung zum Mitbürger. Löbl hob dabei hervor, dass selbständiges Denken und Recherchieren vor den Lügen, „Fake News“ und „alternativen Fakten“ schützt, die heute die Wirklichkeit zu verzerren drohen.

Die Schüler hatte erst einmal Fragen zu den Deutschen und den schrecklichen Nachkriegsereignisse in Saaz und Postelberg. Löbl verwies dabei auf die zweisprachige Dokumentation über den Fall Postelberg, die sich als Spende des Fördervereins in der Schulbibliothek befände. Eine Schülerin sprach darüber, dass es in ihrer Familie viele deutsche Vorfahren gebe und dass die Spuren der deutschen Vergangenheit auch im Podersamer Land noch sichtbar seien. Viele hätten dazu heute eine positive Einstellung. Die Antworten der deutschen Gäste Gerhard Gerstenhöfer, Andreas Kalckhoff und Helmut Schneider wurden aufmerksam vernommen und gaben Anlass zu neuen Fragen.

Danach kehrte das Gespräch in die politische Gegenwart zurück, in der das Verhältnis zu den Deutschen eine weniger zentrale Rolle einnimmt als die eigenen Probleme mit Freiheit und Demokratie. Tatsächlich äußerten die Schüler Unzufriedenheit und Ratlosigkeit hinsichtlich des Zustands ihrer Gesellschaft. Kalckhoff verwies als mögliche Antwort auf den tschechischen Politologen Bohumil Doležal, der beklagt, dass die von den Kommunisten zerstörte Zivilgesellschaft noch nicht wieder vollständig erneuert sei. Gesellschaft ist nämlich nicht nur eine Anhäufung von Individuen, die ihre eigenen Interessen verfolgen, sondern sie kann als Träger des Staates und Kontrolleur der Regierenden nur funktionieren, wenn ihre Mitglieder als Bürger gemeinsam handeln und gemeinsamen Werten verpflichtet sind. Statt auf den Staat, die EU oder die Parteien zu warten, so Kalckhoff, sei es an jedem Einzelnen, sich zu engagieren und zu widersprechen.

Gäste im Gymnasium, mit Lehererinnen (v.l.n.r.) Lehgrerin, Otokar Löbl, Helmut Schneider, Lehrerin, Gerhard Gerstenhöfer, Andreas Kalckhoff)

Gedenken an die „Reichskristallnacht“ (Tschechisches Fernsehen):

Literaturvorschlag zu Jan Patočka

Das Saazer Land im Film verewigt

Von Patrik Schumacher | Landesecho, Prag 15. Juni 2017

Am Pfingstmontag feierte die Dokumentation „Das Saazer Land – Eine Geschichte von Deutschen und Tschechen“ in Theater Saaz (Žatec) vor rund 400 Gästen ihre Premiere. Inhaltlich veranschaulicht der hundertminütige zweiteilige Film die ereignisreiche Geschichte der nordböhmischen Hopfenstadt Saaz (Žatec).

Für die Dreharbeiten der Doku in deutsch-tschechischer Koproduktion, zeigte sich das Filmstudio Sirius aus dem thüringischen Saalfeld verantwortlich. „Den Film haben wir innerhalb von drei Jahren gedreht, in denen wir vielen liebevollen Menschen begegnet sind, welche uns stets bei den Drehs geholfen haben“, sagte Jorg Schilling von Sirius.

Deutscher oder Tscheche? Saazer! Andreas Kalckhoff, Otokar Löbl, Petr Šimáček (v. l. n. r.) feiern die Premiere

ihrer Hommage an ihre Heimatstadt

Der Film „Das Saazer Land“ beleuchtet nicht nur die Geschichte von Tschechen, wie der Titel ankündigt. Sondern geht auch den Weg der Stadt und ihrer Entwicklung vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert nach. „Der Film will dem Zuschauer nahe bringen, in welcher Art und Weise die verschiedenen Nationalitäten zur Entwicklung der Region beitrugen, wie ihre Schicksale verknüpft waren und wie daraus auch ab und zu Konflikte entstanden, deren Ursprung jedoch weit von der beschriebenen Region entfernt lag“, erklärt Otokar Löbl, Vorsitzender des Ackermann aus Böhmen-Instituts, das sich der Erforschung der Geschichte der Stadt Saaz und ihres Umlands widmet und Co-Autor der Doku. Besonders wertvoll, so Löbl, sind die Erinnerungen der deutschen und tschechischen Zeitzeugen, die im Film zu Wort kommen. Ihre Berichte werden ergänzt durch Kommentare von weiteren Fachleuten. Sie zeichnen ein ausführliches Bild über die die Stellung, die die Stadt Saaz seinerzeit in Böhmen einnahm.

Neuer Glanz für alte Stadt

Ein bisschen ihrer damaligen Bedeutung möchte der Film, der in der Zusammenarbeit mit dem deutsch-tschechischen „Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Saaz“ entstand, der Stadt heute zurück verleihen. Denn die spannende Geschichte der Stadt ist Ende des Zweiten Weltkriegs fast in Vergessenheit geraten. „Nur mit vereinten Kräften können wir es schaffen, Saaz sein verlorenes Gesicht wiederzugeben“, sagt Petr Šimaček, der Vorsitzende des Vereins. Zusammen mit Otokar Löbl und anderen Deutschen und Tschechen aus Saaz will Šimaček die Stadt wieder zu einem bedeutenden Ort auf der Landkarte Tschechiens zu machen. „Zu denen gehört die Stadt nämlich historisch und faktisch seit Jahrhunderten. Die Doku ist hier nur ein weiterer Schritt. „Einen so umfangreichen Film über Saaz gab es noch nie“, freut sich Šimaček.

Vor allem die jüngere Generation soll mithilfe dieser Doku angeregt werden, Interesse für die historische Stadt an der Eger (Ohře) und ihrer reichen Geschichte zu entwickeln. Deshalb wird diese Doku auch in manchen Schulen als Lehrmaterial eingeführt. Das, so hoffen die Filmemacher, schafft die Zukunft, die Saaz braucht.

Die Dokumentation „„Das Saazer Land – Eine Geschichte von Deutschen und Tschechen“ ist in deutscher und tschechischer Version auf Amazon erhältlich. Für den Herbst ist eine Vorführung des Films mit anschließender Diskussion im Pager Haus der nationalen Minderheiten geplant.

Das Saazer Land (DVD und Blu-Ray, deutsch und tschechisch) | Bestellung

Redaktioneller Nachtrag:

Der tschechische Fernsehsender ČT24 berichtete am 17. Juni 2017 über die Veranstaltung mit Stellungnahmen der Zeitzeugin Uta Reiff, des Historikers Petr Hlavaček, des Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde Oldrich Latal sowie Petr Šimaček:

Offene Wunden

Viele Nationen leben mit einer Wunde, die Ihnen zu schaffen macht – eine Wunde der Schande. Es sind dies Ereignisse, über die am Liebsten geschwiegen würde, die aber doch immer wieder zur Sprache kommen. In den USA ist dies der Vietnamkrieg, in Deutschland sind es die Kriegsverbrechen und die Judenvernichtung, in Frankreich die Kollaboration mit den Deutschen und der Algerienkrieg. Die Tschechen wurden nach der Wende mit der Vertreibung der Deutschen konfrontiert. Wir stellen heute ausnahmsweise einen Aufsatz vor, der nichts mit Saaz oder den Deutschen in Böhmen zu tun hat, aber doch beide, Tschechen und Deutsch-Böhmen angeht. Eine Deutsch-Französin schreibt darin über die „Algerische Wunde“. Sie zeigt, wie schwer es oft ist, die Wahrheit zu ertragen und dass es offensichtlich junge Leute braucht, um der Vergangenheit mutig ins Gesicht zu sehen.

Die Algerische Wunde

Von Cécile Calla | Süddeutschen Zeitung 27. Februar 2017

Cécile Calla war Korrespondentin der französischen Tageszeitung Le Monde und Chefredakteurin des deutsch-französischen Magazins ParisBerlin.

Es gibt derzeit eine Diskussion in Frankreich, die scheint in der deutschen Öffentlichkeit fast unbemerkt geblieben zu sein. Während eines Besuches in Algerien Mitte Februar bezeichnete der Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron die Kolonisierung als ein Verbrechen gegen die Menschheit und forderte, der französische Staat müsse sich dafür offiziell entschuldigen. Das rief Entrüstung im rechten Lager, Verwunderung bei den anderen Kandidaten für den Elysée-Palast und eine heftige Debatte quer durch die Medien aus. Man kann darüber streiten, ob dieser Begriff angemessen war, oder ob er dies heikle Thema nicht besser in Frankreich hätte ansprechen sollen. Dennoch war es mutig, denn damit hat er den Finger in eine der schmerzlichsten Wunden der französischen Nation gelegt. Die Kolonisierung und ihr Ende, der Algerienkrieg, gehören zu einer Vergangenheit, die noch nicht bewältigt ist.

Es gibt derzeit eine Diskussion in Frankreich, die scheint in der deutschen Öffentlichkeit fast unbemerkt geblieben zu sein. Während eines Besuches in Algerien Mitte Februar bezeichnete der Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron die Kolonisierung als ein Verbrechen gegen die Menschheit und forderte, der französische Staat müsse sich dafür offiziell entschuldigen. Das rief Entrüstung im rechten Lager, Verwunderung bei den anderen Kandidaten für den Elysée-Palast und eine heftige Debatte quer durch die Medien aus. Man kann darüber streiten, ob dieser Begriff angemessen war, oder ob er dies heikle Thema nicht besser in Frankreich hätte ansprechen sollen. Dennoch war es mutig, denn damit hat er den Finger in eine der schmerzlichsten Wunden der französischen Nation gelegt. Die Kolonisierung und ihr Ende, der Algerienkrieg, gehören zu einer Vergangenheit, die noch nicht bewältigt ist.

Die Erinnerung daran schmerzt auch heute noch, weil Millionen Franzosen einen persönlichen Bezug zu der Geschichte haben, sei es durch ihre algerischen Wurzeln, ihre Erfahrung als Soldat oder weil sie als pied-noir (Franzosen aus Algerien) dort aufgewachsen sind. Es erklärt zum Teil die Spaltung der französischen Gesellschaft, die Ausschreitungen in den armen Banlieues, wo überdurchschnittlich viele Menschen aus dem Maghreb wohnen, und die autoritären Tendenzen, die besonders, aber nicht nur in der rechtsextremen Partei Front National aufscheinen. Mitte Februar waren wieder einige Vorstädte in Aufruhr, nachdem ein junger Schwarzer von der Polizei Anfang Februar schwer misshandelt worden war. Seit der Affäre, die Solidaritätsdemos in vielen Städten ausgelöst hat, stellt sich wieder die Frage nach dem Fortbestehen, wenn auch nur vereinzelt, eines postkolonialen Rassismus innerhalb Frankreichs.

Generationen französischer Kinder – und zu denen gehöre ich – wurde allzu lange eine einzige Perspektive vermittelt: die „Größe“ des französischen Kolonialreichs und die Vorzüge dieses „zivilisatorischen“ Prozesses für die Kolonien mit dem Aufbau von Infrastruktur, einer modernen Landwirtschaft, einem modernen Staatsapparat und anderem. Die dunklen Seiten, Massaker, Repression, Diskriminierung der dortigen Bevölkerung – alles Verstöße gegen die Menschenrechte – wurden kaum und nur am Rande erwähnt.

Befürworter eines französischen Algerien verhalfen dem Front National zu ersten Erfolgen

Von allen Kolonien hat Frankreich zu Algerien die emotionalste und zugleich schwierigste Beziehung. Algerien war nicht nur eine der ältesten Kolonien, 1848 bekam es den Status eines französischen Départements, es wurde auch sehr früh von Franzosen bewohnt. Etwa eine Million Franzosen lebten 1954 bei Ausbruch des Krieges in Algerien. Die Städte, Landschaften und Kultur prägten die Welt vieler Schriftsteller und Romane wie „Der Fremde“ von Albert Camus. Der Algerienkrieg und die Perspektive der Unabhängigkeit spaltete Frankreich, besiegelte das Ende der Vierten Republik und löste eine Gewaltwelle auf beide Seiten des Mittelmeeres aus. Die französische Armee und die Polizei scheuten nicht vor brutalen Methoden, auch der Folter zurück.

Auch das Ende des Konflikts war kein Ruhmesblatt. Ein Teil der frankreichtreuen Algerier, die in der französischen Armee dienten – die „Harkis“, wurde nach Frankreich in unwürdige Lager gebracht, während die anderen im Stich gelassen und oft von den Truppen der Nationalen Befreiungsfront (FLN) massakriert wurden. Etwa 800 .000 pieds noirs kehrten in ein überfordertes Mutterland zurück. Eine Amnestie wurde erlassen, mit der Folge, dass sich ein schamhaftes Schweigen für die zwei folgenden Jahrzehnte ausbreitete. Erst in den 1980er-Jahren, in denen der mit vielen Befürwortern eines französischen Algerien 1972 gegründete Front National seine ersten Wahlerfolge erlebte, schaffte sich diese Geschichte langsam einen Weg in das kollektive Bewusstsein.

Der entscheidende Schritt kam aber erst in den 1990er-Jahren, als sich viele Historiker mit dem Thema befassten. 1999 sprach die Assemblée Nationale zum ersten Mal offiziell von einem „Krieg“. Im Folgejahr löste das Geständnis eines ehemaligen Generals über die Praxis der Folter in der französischen Armee eine heftige Diskussion aus. Im vorigen September machte Präsident François Hollande offiziell die französischen Regierungen (und nicht den französischen Staat) verantwortlich für das tragische Schicksal der Harkis.

Der Prozess der Verdrängung lässt sich illustrieren am Beispiel der Nacht des 17. Oktober 1961. Die Pariser Polizei, die unter dem Befehl des Präfekten Maurice Papon (1998 für Verbrechen gegen die Menschheit während der deutschen Besatzung zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt) stand, schlug eine friedliche Versammlung von Algeriern, die trotz Ausgangssperre demonstrierten, blutig nieder. Es gab Tote, Verletzte, viele Verschwundene und Tausende Verhaftungen. Und das mitten in der Hauptstadt. Offiziell sprach die Polizei von sieben Toten, erst 1998 wurde die Zahl auf 32 korrigiert. Die endgültige Zahl, – manche Historiker sprechen von bis zu 200 Toten – bleibt umstritten. Trotzdem verschwand dieses Ereignis für mehr als 30 Jahre aus dem kollektiven Bewusstsein. Erst 1999 bezeichnete ein Pariser Gericht dieses Ereignis als Massaker, 2001 wurde von der Stadt Paris eine Gedenktafel auf der Brücke St. Michel eingeweiht.

Das rechtskonservative Lager kritisiert scharf die „Kultur der Reue“

Bis heute hat der französische Staat seine Verantwortung für dieses Massaker nicht anerkannt, Präsident Hollande erkannte 2012 nur die blutige Repression an. Wahrscheinlich wegen seines jungen Alters (39 Jahre) fühlt sich Macron nicht mehr an dieses Schweigen gebunden und kann solche Aussagen machen. Vielleicht dachte er auch an Deutschland, das als Vorbild für eine gelungene Auseinandersetzung mit seiner Nazivergangenheit gilt. Der Pro-Europäer Macron schien beeindruckt zu sein von der deutschen Gesellschaft, die trotz des Anschlags im Dezember standhaft blieb. Im rechtskonservativen Lager kritisiert man scharf diese „Kultur der Reue“. Vergangenen Herbst forderte der Kandidat der Konservativen, François Fillon, einen Geschichtsunterricht, der die „nationale Erzählung“ den kleinen Franzosen beibringt, damit sie einig und stolz auf ihr Land blicken können. Marine Le Pen, die derzeit in den Umfragen führt, würde es kaum besser formulieren.

Bleibt abzuwarten, ob die Franzosen tatsächlich weiter dieser Lektüre der Vergangenheit folgen möchten oder ob sie sich mutig ihrer Geschichte in allen Aspekten stellen wollen und dadurch mit mehr Vertrauen in die Gegenwart und Zukunft schauen. Anfang Mai wird Frankreich zeigen, wohin die Reise führt.

Hohe Wellen in Aussig

Ist das „Museum der Deutschen in den böhmischen Ländern“ in Gefahr? Eine spektakuläre Personalie sorgt für Aufregung / Direktorin entlassen

Redaktionelle Vorbemerkung: Im Zusammenhang mit dem geplanten Museum für deutsch-tschechisch-jüdische Kultur im Saazer Land haben wir auch über das Aussiger Projekt eines „Museums der Geschichte und Kultur der Deutschen in den böhmischen Ländern“ berichtet (Johannes von Saaz Museum – Die Planung geht voran). Vorausgegangen war ein Artikel zu diesem Thema von Luboš Palata (Symbol der Versöhnung). Wegen der großen Bedeutung des Aussiger Museumsprojekts für die deutsch-tschechische Versöhnung übernehmen wir hier mit freundlicher Genehmigung einen aktuellen Bericht aus dem Prager „Landesecho“, der Zeitung für die Deutschen in der Tschechischen Republik.

Von Alexandra Mostýn | LandesECHO 18. Dezember 2016

Ein Erdbeben mittleren Grades erschütterte vor knapp sechs Wochen die derzeitige Idylle des deutsch-tschechischen Verhältnisses: Am 1. November 2016 entließ der Verwaltungsrat des Aussiger Collegium Bohemicum dessen Direktorin Blanka Mouralová mit einer überwältigenden Mehrheit von 8 von 9 Stimmen. Die Sitzung an Allerheiligen war zwar kurzfristig einberufen worden. Doch schon am 15. September hatte der Aufsichtsrat des Collegium Bohemicum die Abberufung Mouralovás beschlossen und fünf Tage später an den Verwaltungsrat weitergegeben. Das, zumindest vorläufige, Ende der Ära Mouralová im Collegium Bohemicum, hat bislang vor allem eines bewirkt: Unsicherheit. Nicht nur in Aussig (Ústí nad Labem), sondern auch in Prag, Berlin und München. Denn das Collegium Bohemicum ist nicht nur irgendeine von vielen Institutionen, die sich den deutsch-tschechischen Beziehungen widmen. Es ist vor allem der Träger des international wohl größten und prestigeträchtigsten Projekts, mit dem die Tschechische Republik das 800-jährige Zusammenleben von Deutschen und Tschechen würdigen will: der lang geplanten Dauerausstellung der deutschsprachigen Bewohner der Böhmischen Länder im Aussiger Stadtmuseum.

„Ein Fragezeichen hängt über der Ausstellung“ titelte die tschechische Tageszeitung MF Dnes nach dem Sturz Mouralovás. Die Sudetendeutsche Zeitung faselte derweil von Kleingeistern in Aussig und fabulierte gar von einem „Aus für Aussig“. Der deutsche Historiker Werner Imhof kündigte sogar an, er werde nun die historischen Leihgaben, die er dem Aussiger Museum zur Verfügung gestellt hat, zurückfordern.

„All diese Spekulationen sind einfach Unsinn“, versucht der stellvertretende Kulturminister Vlastislav Ouroda, Mitglied des Verwaltungsrats des Collegium Bohemicum, die Wogen zu glätten. Schließlich, so Ouroda, wurden aufgrund dieses Projekts von der Europäischen Union im Jahre 2010 Fördermittel in Höhe von knapp 400 Millionen Kronen [knapp 15 Mio. Euro; Anm. d. Red.] zu Verfügung gestellt, die in die Renovierung des Aussiger Stadtmuseums flossen, das die Dauerausstellung beheimaten wird. „Diese Fördermittel würden wir zurückzahlen müssen, sollte die Ausstellung nicht realisiert werden“, erklärt Vlastislav Ouroda.

Dabei ist die Ausstellung selbst schon mehr oder weniger fertig. Und niemand, selbst ihre

Feinde, würde je bezweifeln, dass Blanka Mouralová nicht nur Herz und Seele, sondern auch das Gesicht der Ausstellung ist. Mit viel Energie und Herzblut hat sich die heute 42-jährige Mouralová in das Projekt gestürzt, seitdem sie 2007 vom Tschechischen Zentrum in Berlin nach Aussig übergesiedelt ist, um dort die Leitung des kurz zuvor gegründeten Collegium Bohemicum zu übernehmen. Dort hat sie es in den vergangenen Jahren geschafft, eine anfangs eher regional geplante Ausstellung zu einem internationalen Prestigeprojekt zu machen, einem tschechischen Partner des Sudetendeutschen Museums, das 2018 in München eröffnen soll.

800 Jahre in 20 Räumen

Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jan Šicha ist sie auf der Jagd nach Exponaten Tausende von Kilometern gefahren, hat Hunderte von Zeitzeugen, Sammlern und Antiquariaten besucht. In einem in der tschechischen Museumsgeschichte einzigartigen Architekturwettbewerb, den das Collegium Bohemicum 2011 ausgeschrieben hatte, wurde dann die eigentliche Form bestimmt, die die Ausstellung in den oberen Stockwerken des Aussiger Stadtmuseums annehmen wird. In zwanzig Räumen, die über zwei Stockwerke reichen und mit einer Wendeltreppe miteinander verbunden sind, wird da die Geschichte der deutschsprachigen Bevölkerung im heutigen Tschechien dargestellt werden.

Blanka Mouralová wägt ab, ob sie als Kuratorin der Ausstellung (hier in der „böhmischen Wirtsstube“, im Hintergrund Jan Šicha) weitermachen wird.

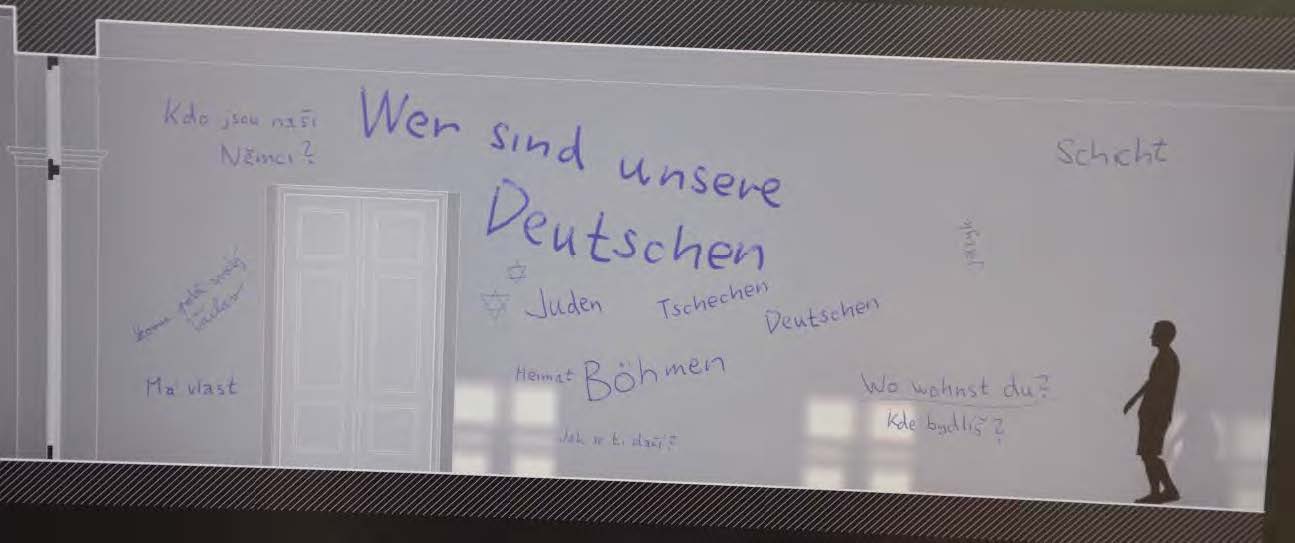

„Wir wollen das lange Zusammenleben zwischen Deutschen und Tschechen nicht auf die Konflikte des 20. Jahrhunderts reduzieren“, sagt Blanka Mouralová. Gleich am Anfang der Exposition wird daher anhand eines Films definiert, was einen Deutschen in Böhmen und Mähren eigentlich ausmachte: Sprache, Landschaft, Kultur. Aber auch dem deutschen Unternehmertum in Böhmen, Mähren und Schlesien ist ein eigener Raum gewidmet. Immerhin wurden im alten Österreich die meisten Patente gerade in den deutsch besiedelten Gebieten Böhmens und Mährens angemeldet, das nicht umsonst als das industrielle Herz der Monarchie galt. In fünf weiteren Räumen wird dann das kulturelle deutschsprachige Leben in fünf verschiedenen Städten thematisch dargestellt. Nicht fehlen darf natürlich eine komplett eingerichtete Wirtsstube im Stil des frühen 20. Jahrhunderts.

Ursprünglich war geplant, die Ausstellung schon 2012 zu eröffnen. Doch das scheiterte an

verschiedenen bürokratischen, baulichen und nicht zuletzt finanziellen Hürden. Da die EU-Fördermittel ausschließlich für den Umbau des Aussiger Stadtmuseums, einer 1876 im Neo-Renaissance-Stil erbauten Knabenschule, bestimmt waren, musste das Collegium Bohemicum seine Mittel selbst auftreiben. Zum einen, zum Beispiel für den Ankauf von Exponaten oder Rechten, erhielt es Unterstützung vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds oder dem Goethe-Institut. „Zwischen 2008 und 2014 ist es mir gelungen rund 100 Millionen Kronen [3,7 Mio. Euro] an Drittmitteln und Projektgeldern für das Collegium Bohemicum zu gewinnen, das damals mit einem Jahresetat von nur 400.000 Kronen wirtschaftete“, sagt Blanka Mouralová. Die Summe von 50,5 Millionen Kronen hatte die tschechische Regierung zudem noch der Ausstellung versprochen. Diese Gelder blieben bis Anfang dieses Jahres knapp zehn Jahre lang allerdings virtuell. Auch deswegen, weil es in den Jahren 2006 bis 2013 keine tschechische Regierung geschafft hat, die gesamte Legislaturperiode über im Amt zu bleiben, verzögerte sich die Auszahlung der versprochenen Gelder bis Mai dieses Jahres.

Mär vom Kulturkampf

Umso größer ist jetzt allerdings die Verwunderung, dass Blanka Mouralová gerade zu dem Zeitpunkt von ihrer Funktion abberufen wurde, als endlich alles in trockenen Tüchern zu liegen schien. Hat man ihr auf der Zielgerade ein Bein gestellt oder ist ihr selbst die Puste ausgegangen? „In dem Moment, in dem die Gelder in Sicht waren, hat das Aussiger Stadtmuseum begonnen, sich sehr aktiv für die Belange des Collegium Bohemicum zu interessieren. Ich hatte das Gefühl, man möchte da etwas finden“, sagt Mouralová.

So richtig überraschend kam das Aus für sie nicht. Schon im Sommer 2014 schrieb die MF Dnes, Mouralová habe mit Problemen zu kämpfen, weil die von ihr konzipierte Ausstellung nicht „pro-tschechisch“ genug war. Ein damaliges Aufsichtsratsmitglied, der Rechtsanwalt und Ex-Berater von Václav Klaus, Jaroslav Kuba, mache Druck auf Mouralová, weil ihm das Konzept der Ausstellung nicht tschechisch genug sei, zitierte die Zeitung eine nicht näher genannte Quelle aus dem tschechischen Außenministerium. Kuba, der 2014 für die rechtsextreme Partei des verurteilten Antisemiten Adam B. Bartoš „Nationale Demokratie“ für das Europaparlament kandidiert hat, gilt auch in Aussig als jemand, der in Bezug auf das Collegium Bohemicum Standpunkte vertrat, die aus der stalinistischen Zeit der frühen 1950er stammen könnten. Inzwischen ist er allerdings in keinem der Gremien des Collegium Bohemicum mehr vertreten.

„Die Behauptung, man sei gegen die Ausstellung, weil sie nicht tschechisch genug sei, wiederholt sich immer wieder“, sagt Kristina Kaiserová, Verwaltungsratsvorsitzende des Collegium Bohemicum. „Dabei wurde die inhaltliche Ausrichtung der Ausstellung von keinem der Gremien des Collegium Bohemicum je in Frage gestellt“, meint Kaiserová, die den Fachbereich slawisch-deutsche Studien an der Aussiger Universität leitet. Die promovierte Historikerin ist Gründungsmitglied der Gesellschaft für Geschichte der Deutschen in Böhmen, die neben der Aussiger Universität, dem Kulturministerium und der Stadt Aussig zu den vier Trägern des Collegium Bohemicum gehört. „Dass wir als Historiker uns hier an irgendeiner nationalistischen Propaganda gegen das Konzept des Collegium Bohemicum beteiligen würden, kann niemand ernsthaft glauben, der unsere Arbeit in diesem Bereich kennt“, sagt Kaiserová.

Als Verwaltungsratsvorsitzende des Collegium Bohemicum hat Kaiserová für die Abberufung Mouralovás gestimmt. „Ich möchte betonen, dass ich die Verdienste Blanka Mouralovás für die Dauerausstellung sehr schätze“, sagt Kaiserová. Doch die Ausstellung ist nur ein Standbein des Collegium Bohemicum, das nicht nur museumspädagogisch, sondern auch als eine wissenschaftliche Institution der deutsch-tschechischen Beziehungen wirken soll. Als solche vergibt das Collegium Bohemicum Promotionsstipendien, organisiert Konferenzen zu verschiedenen Punkten des deutsch-tschechischen Verhältnisses und schickt Zeitzeugen in Schulen. Nicht minder wichtig seien die kulturellen Veranstaltungen wie die „Tage der deutsch-tschechischen Kultur“, die jeden Herbst parallel im böhmisch-sächsischen Grenzgebiet stattfinden.

Fremde Stadt

„Die einzige Person, die öffentlich anzweifelt, dass Blanka Mouralová weiterhin für das Collegium Bohemicum arbeiten wird, ist Blanka Mouralová selbst“, sagt Kristina Kaiserová. Denn neben ihrem Vertrag als Direktorin hat sie, so Kaiserová, noch einen weiteren Arbeitsvertrag als Projektmanagerin des Collegium Bohemicum. „Dieser Vertrag ist noch gültig. Blanka Mouralová ist weiterhin in Vollzeit im Collegium Bohemicum angestellt, auch wenn sie derzeit im Mutterschutz ist“, sagt Kaiserová.

So richtig angekommen ist Blanka Mouralová in Aussig nie. „Ich hatte nie das Gefühl, dass dort überhaupt jemand meinen Enthusiasmus für das Projekt teilt oder gar verstand, warum ich dort war“, sagt sie. „Mir kam es immer so vor, als ob man von mir erwarte, es mir erst zu verdienen, überhaupt dort sein zu dürfen“, sagt sie. Einmal, als die Stadt über einen neuen Vertrag für das Collegium Bohemicum verhandelte, sei sie gar nicht zur Sitzung vorgelassen worden und musste auf dem Gang warten. „Ich fühlte mich teilweise von sämtlichen Informationen isoliert“, erinnert sie sich.

„Blanka Mouralová hat sich immer mehr in ihren eigenen Freundeskreis verschlossen und die Kommunikation nach außen vernachlässigt“, wirft ihr indes Kristina Kaiserová vor. „Das hat sich leider in der Wahrnehmung des Collegium Bohemicum durch einige Kollegen niedergeschlagen“, sagt Kaiserová, die meint, Mouralová habe auf viele arrogant gewirkt.

Dass Aussig Mouralová nicht aufgenommen habe, lehnt Kaiserová ab. Als 2014 eine Kontrolle des Höchsten Staatlichen Kontrollamts ernsthafte Fehler bei der Schöpfung staatlicher Zuschüsse feststellte, legte die Finanzdirektion dem Collegium Bohemicum eine Strafe in Höhe von 1,1 Millionen Kronen auf. „Die Stadt Aussig hat die Summe dann dem Collegium Bohemicum geliehen, damit es diese Sanktion überhaupt bezahlen kann. Wäre das nicht geschehen, wäre das Collegium Bohemicum heute im Konkurs“ sagt Kaiserová.

In seiner Pressemitteilung zur Abberufung Blanka Mouralovás erklärt der Verwaltungsrat, es habe ihre Kräfte überschritten, gleichzeitig die Ausstellung zusammenzubringen und das Collegium Bohemicum effektiv zu leiten. Letzteres bestätigt auch das tschechische Kulturministerium, das Blanka Mouralová vorwirft, es in einigen Fällen nicht geschafft zu haben, Fördergelder in voller Höhe zu schöpfen. Zudem wird sie kritisiert, seit zwei Jahren nicht mehr wirklich im Collegium Bohemicum präsent zu sein, seitdem sie 2014 eine leitende Stelle beim tschechischen Stasi-Archiv ÚSTR angenommen hat.

Türen bleiben offen

Bleibt natürlich die Frage, warum man bei einem so international wichtigen Projekt nicht einfach mehr Leute anstellt. Blanka Mouralová hat ihre Kompetenzen in der Konzeption und Durchführung des wichtigen Ausstellungsprojekts, das sie persönlich Bundespräsident Gauck vorgestellt hat, bewiesen. Es scheint, in Aussig ist es vor allem zu einem massiven Kommunikationsproblem gekommen.

Wichtig ist aber, wie es weitergeht. Im Januar 2016 wurde ein neuer Vertrag zwischen dem Collegium Bohemicum und seinen Trägern abgeschlossen, in dem sich die Stadt Aussig bereiterklärt, dem Collegium Bohemicum weiterhin unentgeltlich Büroräume im Stadtmuseum zur Verfügung zu stellen und sämtliche Nebenkosten zu tragen. Außerdem hat sich die Stadt verpflichtet, das Collegium Bohemicum jährlich mit Mitteln von bis zu 1,5 Millionen Kronen zu unterstützen. „Realistisch ist, dass die Dauerausstellung über die Geschichte der deutschsprachigen Bewohner der Böhmischen Länder Ende 2018 eröffnet wird“, sagt Kristina Kaiserová. Blanka Mouralová würde sie gerne weiterhin als Kuratorin der Ausstellung sehen, betont sie.

„Ich werde es mitüberlegen, es hängt sowohl davon ab, wer mein Nachfolger im Collegium Bohemicum wird und welche Bedingungen mir geboten werden“, wägt Blanka Mouralová noch ab. Das Angebot, die Ausstellung weiter zu betreuen ist jedenfalls kein Lippenbekenntnis, sagt der stellvertretende Kulturminister Vlastislav Ouroda: „Wenn Blanka Mouralová als Kuratorin ihr Werk zu seinem Höhepunkt bringen will, stehen ihr alle Türen offen. Und das ist keine leere Geste.“

„Nichts ist so unveränderlich wie die Veränderung“

Geschichte des Saazer Landes: der Film von Jörg-Peter Schilling

Saaz, 27. September 2016: an diesem Tag lud der Förderverein im Salon des Hotels Černý Orel (Schwarzer Adler) zur Vorführung eines Trailers des Films „Deutsche und Tschechen im Saazer Land“. Der Film ist Teil des Projekts „Johannes von Saaz Museum für deutsch-tschechisch-jüdische Kultur im Saazer Land“. Er soll in Deutschland und Tschechien als Unterrichtsmaterial dienen und auch im Fernsehen gezeigt werden. Erzählt wird darin die gemeinsame Geschichte von Tschechen und Deutschen in und um Saaz über tausend Jahre hinweg. Mitveranstalter waren der „Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“, das „Institut Ackermann aus Böhmen“ und das Filmstudio Sirius aus Meura/ Thüringen.

In seiner Begrüßung sprach der Stuttgarter Historiker Dr. Andreas Kalckhoff über den großen Wandel, den die böhmische Kultur im Laufe ihrer langen Geschichte erlebt hat:

„Viele Jahrhunderte haben verschiedene Sprachgemeinschaften, Religionen und Konfessionen hier zusammengelebt und zwar die meiste Zeit friedlich und zum gegenseitigen Nutzen. Sie haben gemeinsam eine böhmische Kultur geschaffen. Wie eigentlich alle Kulturen in Europa handelt es sich um eine Mischkultur, zu der verschiedene sprachliche, politische und religiöse Einflüsse beigetragen haben. Es gibt keine „völkischen“ Kulturen in Europa, sondern vielmehr eine abendländische Kultur mit verschiedenen regionalen Ausprägungen.“

„Unser Museum will vorführen, wie eine Gesellschaft im Laufe vieler Jahrhunderte über extreme politische, kulturelle und ideologische Veränderungen hinweg immer wieder zu sich selbst gefunden und sich mit ihren Nachbarn verständigt hat. Der Mensch lebt in der Gegenwart und überblickt dabei immer nur einige Jahrzehnte. Vieles, was er dabei erlebt, bleibt ihm unverständlich und macht ihm Angst. Schnelle politische, wirtschaftliche und technologische Veränderungen erfährt er oft als Bedrohung. Der Blick über einen längeren Zeitraum der Vergangenheit kann ihn mehr Gelassenheit im Umgang mit dem geschichtlichen Wandel lehren. Nichts ist so unveränderlich wie die Veränderung.“

Auf dem Podium (v. r. n. l.): Jörg Schilling, Petr Šimáček, Otokar Löbl, Josef Žid, Andreas Kalckhoff, Dolmetscherin, Gerhard Gerstenhöfer

Das Museum

Otokar Löbl, Vorsitzender des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec, gab danach einen Überblick über das Museumsprojekt. Sein Ziel sei es, die Geschichte der Region in all ihren kulturellen, religiösen, politischen und wirtschaftlichen Facetten darzubieten. Dabei solle nicht nur ein Stück europäische Geschichte abgebildet werden, man hoffe auch, damit ein historisches Modell für das künftige Zusammenleben der Völker in Europa zu liefern. Man wolle dabei aber keineswegs über die Schwierigkeiten und Brüche im multikulturellen Zusammenleben hinweggehen. So hätten Nationalismus und Antisemitismus im 19. und 20. Jahrhundert zu jener tiefgreifenden Krise geführt, die wir alle noch in Erinnerung haben. Ab 2017 würden wissenschaftliche Seminare das Museum inhaltlich vorbereiten.

Ing. Josef Žid äußerte sich anschließend im Namen des Ministeriums für Regionalentwicklung der Tschechischen Republik positiv zu diesem Vorhaben und sicherte die Unterstützung seiner Behörde zu. Er wies freilich daraufhin, dass weder die Stadt Saaz noch der tschechische Staat die Mittel hätten, solch ein Museum vollständig zu finanzieren. Die Finanzierung müsse deshalb von außen kommen, etwa von der EU oder privaten Sponsoren.

Der Film

Höhepunkt der Veranstaltung war die Vorführung eines Trailers zu dem Dokumentarfilm „Deutsche und Tschechen im Saazerland“, der nach einjähriger Recherche- und Drehzeit nun in mehreren Fassungen geschnitten wird. Jörg Schilling, der Leiter des Filmstudio Sirius, zeigte dabei Ausschnitte seines reichen Materials an Landschafts- und Architekturaufnahmen, an illustrativen Spielszenen und aktuellen Interviews mit tschechischen und deutschen Historikern. Drehbuch und Begleittexte entstanden in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Stadt Saaz|Žatec, als Regieassistent half Ing. Petr Šimáček, Vorsitzender des Vereins der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec. Es wird am Ende mehrere Versionen des Films in unterschiedlicher Länge und jeweils in beiden Sprachen geben.

Das Publikum aus Pressevertretern, Stadtverordneten, Vertretern der jüdischen Gemeinde Teplitz, interessierten Bürgern und Freunden der Stadt Saaz nahmen die Präsentation mit Beifall auf und diskutierten anschließend lebhaft.

Weiterführende Information zum Museumsprojekt liefert ein Flyer des Fördervereins.