In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 brannten wie in Deutschland so auch im Saazerland die Synagogen. In einer geplanten Aktion gingen die Nationalsozialisten gewaltsam gegen jüdische Einrichtungen, Geschäfte und einzelne Bürger vor.

In Saaz brannte die Inneneinrichtung der Synagoge aus, weiterer Schaden wurde durch die beherzte deutsche Feuerwehr verhindert. Wegen der vielen eingeschlagenen Schaufenster und der landesweiten Planung ging dieses Staatspogrom in den Volksmund als „Reichskristallnacht“.

Der „Förderverein der Stadt Saaz|Žatec“ in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Teplitz, der Stadt Saaz, dem „Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Saaz“, dem Heimatkreis Saaz und dem neuen Besitzer der Synagoge, Daniel Černy, lädt in Erinnerung an das Schicksal der jüdischen Saazer Mitbürger zu einem Gedenkakt vor dem

Haupteingang der Synagoge

am Freitag, den 8. November 2013, 17.00 Uhr

ein. Anschließend spielt in der Synagoge die Prager Gruppe „Jazz Khonspiracy“ die Werke des jüdischen Saazer Komponisten Karl Reiner, „Mordechai-Gebet“ und „Esther Lieder“.

Karel (Karl) Reiner (1919-1979) kam in Saaz als Sohn eines jüdischen Kantors zur Welt, studierte im Wiener Konservatorium Musik und war dann in Prag Schüler von Zdeněk Nejedlý, Alois Hába und Josef Suk. Als Konzertpianist engagierte er sich 1931-1938 für die „Neue Musik“ und führte u. a. die Vierteltonwerke seines Lehrers Hába auf. 1943 wurde er in das Ghetto Theresienstadt deportiert, wo er der Komponistengruppe angehörte. Er war der einzige Überlebende aus dieser Gruppe. 1944 wurde Reiner in das KZ Auschwitz und später in das KZ Dachau gebracht, wo er die Befreiung durch die Amerikaner erlebte.

In Theresienstadt entstand die Komposition zum Esther-Spiel, das dort auch aufgeführt wurde. Mitwirkenden der Aufführung gelang später zusammen mit dem Libretto-Autor Milan Kuna die Rekonstruktion des Werkes, dessen Aufzeichnungen verloren gegangen war. Nach 1945 arbeitete Reiner weiter als Komponist und diente dem kommunistischen Staat als Vorsitzender des Tschechischen Musikfonds und Mitglied des tschechischen Komponistenverbandes. Aus Enttäuschung über die Kommunisten trat er nach der Niederschlagung des Prager Frühlings aus der KPČ aus. 1975 vertonte er fünf Gedichte des DDR-Dissidenten Reiner Kunze.

Reiner hinterließ ein umfangreiches Werk, u. a. Opern, Ballettmusik, Konzerte für Violine, Klavier und Bassklarinette, Kammermusik, Orgel- und Klavierstücke, Chöre und Lieder, Schauspiel- und Filmmusik. Der von Miro Bernat realisierte Kurzfilm Motýli tady nezijí (Schmetterlinge leben hier nicht, 1958) mit der Musik von Reiner wurde 1959 bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet. Karl Reiner starb 1979 in Prag.

Bierkultur im tschechischen Žatec

Im Biertempel von Žatec, dem ehemaligen Saaz, ist immer noch viel von der leidvollen Geschichte der Vertreibungen zu spüren.

Von Norbert Bartnik | Main-Echo Online, 1. November 2013

Einst galt das nordböhmische Žatec, früher Saaz, als Welthopfenhauptstadt, dort wird die böhmische Brautradition lebendig. Viele alte Gebäude erinnern an die kulturelle Vielfalt, die nach dem Zweiten Weltkrieg verloren ging.

Normalerweise stehen Leuchttürme an der Küste, um Seefahrern bei der Orientierung zu helfen. Der Leuchtturm von Žatec steht mitten in der Stadt und hilft Bierfreunden bei der Orientierung. Das kuriose Bauwerk ist Teil eines neuen Erlebnismuseums, das über die Bierkultur der böhmischen Stadt informiert. Von der Aussichtsplattform genießt man einen weiten Blick über die Stadt, die einst von Brauereien, Hopfenlagern und Handelshäusern geprägt wurde. Im 19. Jahrhundert galt Žatec, damals Saaz, als „Welthopfenhauptstadt“, aus der Hopfen von besonders hoher Qualität in alle Kontinente exportiert wurde. Die Aufschrift „Gebraut mit Saazer Aromahopfen“ galt bei vielen Biermarken als Inbegriff von Qualität.

Noch heute kann man am Stadtrand einige Anbauflächen erkennen. Von den vielen Brauereien im Nordwesten Böhmens sind allerdings nur noch wenige übrig geblieben. Aber es gibt den „Biertempel“, ein originelles Museum, in dem die eng mit der Hopfenverarbeitung verknüpfte Geschichte der Region erzählt wird.

„In den letzten Jahren sind in Tschechien 130 neue Hausbrauereien gegründet worden“, erzählt Museumsmanager Jiří Vent, während er die Besucher durch den Turm führt. „Das ist eine Reaktion auf die internationalen Bierfirmen, die den Markt beherrschen.“

Vent, der früher selbst in der Hopfenbranche gearbeitet hat, macht keinen Hehl aus seiner Verachtung für die großen Marken:

„Achtzig Prozent der europäischen Biere sind schlecht. Das kann man eigentlich gar nicht trinken.“

Viel wichtiger als aufwendige Brautechnik ist nach seiner Einschätzung die Tradition:

„Man muss sein Handwerk beherrschen, und das wird vom Großvater auf den Vater und von diesem wieder auf den Sohn weitergegeben.“

Es ist eine romantische, auf sympathische Weise weltfremde Sicht der Dinge, die in Žatec noch gepflegt wird. Jiří Vent erzählt bei dem Rundgang durch das Museum aber auch vom Niedergang der Hopfenkultur als Folge von Kriegen und NS-Terror:

„Aber den Hopfen hat man im Blut. Die Emigranten haben ihre Kultur auch in den USA oder Südafrika bewahrt“.

Im Biertempel wird die Kultur der Region spannend in Szene gesetzt. In einer nur spärlich beleuchteten Lagerhalle laufen die Besucher durch ein aus Hopfensäcken gebildetes Labyrinth und landen immer mal wieder in einer Sackgasse, bis sie in einem Alchemistenlabor ankommen, das mit seinen Geisterbahneffekten besonders junge Gäste anspricht. Im Untergeschoss geht es um die Geschichte des Hopfenanbaus.

Die Tschechen liegen im durchschnittlichen jährlichen Bierkonsum von knapp 160 Litern pro Person weltweit klar in Führung, erst auf dem zweiten Platz folgen die Deutschen mit knapp 110 Litern. Für die Qualität gebe es ein ganz einfaches Testverfahren, meint Vent:

„Wer am Abend viel Bier getrunken hat und am nächsten Morgen mit einem klaren Kopf aufwacht, kann sicher sein, dass es ein gutes Bier war.“

Im Gasthaus „U Orloje“ neben dem Museum kann man testen, ob das auch für die hellen und dunklen Spezialitäten aus der Hausbrauerei gilt.

Am Grab des ältesten Biertrinkers der Welt

Auf dem Ringplatz (námestí Svobody) im Stadtzentrum ist eine merkwürdige Grabplatte in den Boden eingelassen. An dieser Stelle wurde das Skelett eines Mannes entdeckt, neben dem ein tönernes Gefäß, ein paar Hopfenreste und eine Tontafel mit sieben Kerben in der Erde lagen. Der Tote wurde zum „ältesten Biertrinker der Welt“ ernannt, die Tafel als älteste erhaltene Bierrechnung bewertet. Das ist zwar nicht ernst gemeint, aber immerhin wurden die sieben Kerben zum Logo des Vereins, der den „Tempel des Hopfens und des Bieres“ begründete. Beim Hopfenfest Docesná, das jeweils im September gefeiert wird, herrscht auf den Straßen und Plätzen der Stadt immer noch viel Trubel.

Nachgewiesen ist, dass schon 1261 in Saaz Bier gebraut wurde. Heute wird diese Tradition nur noch von der Hausbrauerei neben dem Museum und der Žatec-Brauerei, die sich auf dem Gelände der alten Burg befindet, fortgesetzt. Andere ehemalige Brauereien, Hopfenlager und Fabriken stehen dagegen leer und verfallen allmählich. Gleiches gilt für so manche Villen, in denen einst die Handelsherren residierten. Der Putz blättert von den Fassaden, die dekorativen Statuen am Dachfirst sind nur notdürftig gesichert.

Vor vielen Ladengeschäften in der von Laubengängen gesäumten Hoštálkovo námestí sind die Jalousien heruntergelassen, und es sieht nicht so aus, als würden sie jemals wieder hochgezogen werden. Jahrhundertelang hatten Tschechen, Deutsche und Juden in Saaz vergleichsweise friedlich zusammengelebt. Nur noch die brüchigen alten Häuser erinnern an die kulturelle Vielfalt, die nach dem Krieg unwiederbringlich verloren ging.

Die Synagoge, deren Innenräume 1938 von den Nazis verwüstet wurden, blieb zwar erhalten, aber es gibt keine jüdische Gemeinde mehr, die sie nutzen könnte. So ist die Zukunft des Gebäudes noch ungewiss. Es dient nur noch als Kulisse für historische Filme. Überhaupt wird Žatec wegen seiner alten Bausubstanz gerne von Filmteams besucht, wenn es gilt, Szenen mit dem Flair der Vorkriegszeit zu drehen.

Die leidvolle Geschichte von Flucht und Vertreibung ist in Žatec noch spürbar. Die jüdischen Bürger, denen es nicht gelang, vor dem Einmarsch der Wehrmacht zu emigrieren, wurden von den deutschen Besetzern im Zweiten Weltkrieg deportiert und ermordet. Nach Kriegsende kam es zu Racheakten an den deutschen Bewohnern, ganz egal ob sie an den Nazi-Gräueln beteiligt waren oder nicht. Im Juli 1945 wurden über 700 deutsche Männer und Jungen im Alter von 15 bis 60 Jahren von tschechischen Militärs in Saaz zusammengetrieben, in den Nachbarort Postelberg gebracht und auf dem dortigen Kasernengelände erschossen. Die Täter wurden nie zur Rechenschaft gezogen.

Auch in Aussig (heute Ústí nad Labem) gab es 1945 ein Massaker an deutschen Einwohnern. In der 70 Kilometer von Žatec entfernten Stadt ist jetzt eine groß angelegte Ausstellung geplant, die vom Leben der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Böhmen erzählt, vom Trennenden und Verbindenden, aber auch von den Verfolgungen und Vertreibungen. Das Collegium Bohemicum, das viele deutsch-tschechische Kulturveranstaltungen organisiert, hat dafür in einer ehemaligen Knabenschule geeignete Räumlichkeiten bekommen.

„Schon jetzt kommen viele Besucher aus Deutschland hierher, die eine Ausstellung sehen wollen, die es eigentlich noch gar nicht gibt“, sagt der Historiker Thomas Oellermann, der die Präsentation organisiert. „Wir wollen keine Konflikte verbergen, aber auch zeigen, dass es über die Jahrhunderte hinweg eine fruchtbare Zusammenarbeit der Kulturen gegeben hat“.

Erinnerungen an den Gablonzer Glasschmuck

An Modellen kann man sehen, was in den Räumen einmal gezeigt werden soll, auch einige Ausstellungsstücke sind schon vorhanden, darunter alte Handwerksgeräte, Wirtshausschilder, Gablonzer Glasschmuck, Werbung für Elbogener Pumpernickel und eine „deutsche Volksgasmaske“. Eine Barrikade aus Büchern steht für die gescheiterte Revolution von 1848, die zugleich einen Wendepunkt markiert: Tschechische und deutsche Nationalisten gehen von nun an getrennte Wege, daneben wird der jüdische Weg thematisiert, der in das Konzentrationslager von Theresienstadt führt.

Die Vertreibung der Sudetendeutschen nach 1945 wird durch einen großen Schlüssel symbolisiert.

„Nachdem die Bewohner ihre Habseligkeiten auf die Wagen geladen und die Türen ihre Häuser verschlossen hatten, mussten sie den Behörden den Haustürschlüssel übergeben“, erzählt Oellermann.

Am Ende der Ausstellung steht die deutschsprachige Literatur – Werke von Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Gustav Meyrink und vielen anderen Autoren, die in Prag und anderen Städten des Landes lebten.

Es hat mehr als 60 Jahre gedauert, bis man so weit war, fern von allen Ideologien die gemeinsame Geschichte des Landes zu erzählen. Diese neue Offenheit macht den Besuch in den nordböhmischen Städten zu einem besonderen Erlebnis.

US-Unternehmen investiert im Saazer Land

Das US-amerikanische Unternehmen Johnson Controls will seine Produktionskapazitäten im Industriegebiet Triangle bei Žatec ausweiten.

In diesem Zusammenhang plant es in den kommenden drei Jahren Investitionen von insgesamt 1,3 Milliarden Kronen. An dem Standort in Nordböhmen in der Region Ústí nad Labem (Aussig) sollen dabei über 500 neue Arbeitsplätze entstehen. Beim Ministerium für Industrie und Handel liegt ein Antrag des Unternehmens zur finanziellen Unterstützung der Investition vor, über den die tschechische Regierung heute entscheiden wolle.

Das berichtete die Internet-Site „prag aktuell“ am 24. Oktober 2013.

Quellen:

http://www.prag-aktuell.cz

Novinky.cz

Probleme und Chancen im deutsch-tschechischen Verhältnis

Auf dem Heiligenhof fanden sich Deutsche und Tschechen zur Tagung „Rückblendungen und Vergegenwärtigungen im deutsch-tschechischen Verhältnis“ (13.-18. Oktober 2013) zusammen. Das Ergebnis machte Hoffnung.

Die Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen ist für seine Bemühungen um die deutsch-tschechische Verständigung bekannt. Jährlich treffen sich hier Deutsche und Tschechen, um in angenehmer Atmosphäre ihr Wissen übereinander zu erweitern und aktuelle Themen zu diskutieren. Neun in Wissenschaft und Praxis der Völkerverständigung erfahrene Referenten informierten diesmal wieder ein großes Publikum zu grundlegenden wie tagespolitischen Fragen im Verhältnis der beiden Nachbarn. Erfreulich war die Teilnahme zahlreicher tschechischer Germanistik- und Geschichtsstudenten aus Pardubice|Pardubitz und Brünn|Brno. Denn es ist diese Jugend, die das nachbarschaftliche Verhältnis in der Zukunft gestalten wird. Dabei kann Wissen nicht schaden.

Kulturelles Gedächtnis

Das Verhältnis der Völker wird nicht unmaßgeblich durch ihre Erinnerung geprägt. Leider stimmt dieses historische Gedächtnis auf beiden Seiten nicht immer überein. Das gilt insbesonders für Völker, die sich in der Vergangenheit schweres Leid zugefügt haben. Wer persönlich Leid erlebt hat, betont seine eigene Opferrolle. Das Leid des anderen wird dagegen als selbstverschuldet angesehen. Jeder lehnt Kollektivschuld für sich selbst ab, schreibt sie aber dem anderen bedenken- oder gedankenlos zu. „Die Tschechen“ – „die Deutschen“: das sind klischeehafte, vorurteilsbeladene Stereotype über den Charakter und die historischen Taten des Nachbarn.

Man löst Stereotype und zweifelhafte Erinnerungen am besten auf, indem man ihren psychologischen Mechanismus und ihre politische Instrumentalisierung enthüllt. Udo Metzinger, Publizist und wissenschaftlicher Dozent aus Offenbach, referierte dazu über „Transformation der Erinnerung, oder: Was prägt unser politisches Gedächtnis?“ Er verwies dabei auf die Politisierung kollektiven Erinnerns durch Geschichtsmythen, Denkmäler und Gedenktage, Literatur und Film, Bildung und Unterricht. Nationale Symbole können durchaus widersprüchliche Erinnerungen beinhalten, um für eine möglichst große Anzahl von Menschen attraktiv zu sein. Um Wahrheit geht es dabei nicht, sondern um Identitätsbildung. Der Referent zitierte dazu den französischen Soziologen Maurice Halbwachs (1877-1945), demzufolge das kollektive Gedächtnis Vergangenheit unter einem aktuellen politischen und kulturellen Bezugsrahmen rekonstruiert. Die historische Wahrheit, um die sich die Geschichtswissenschaft bemüht, wird dabei meist nur am Rande berücksichtigt. Das kollektive Gedächtnis ist politisch geformt.

Das kann gefährlich werden, wenn es um Konfliktlösung geht. Unter den verschiedenen Möglichkeiten der Konfliktlösung ist Krieg die risikoreichste, kann aber unter bestimmten aktuellen Rahmenbedingungen als unausweichlich angesehen werden. Es kommt auf das kollektive Gedächtnis an. Glücklicherweise ist es heute in Europa aufgrund zweier verheerender Weltkriege so geartet, dass diese Möglichkeit ausgeschlossen wird. Als alternative Konfliktlösung sieht man die Integration Europas an, wobei besonders Ältere sogar in „Europa“ eine Frage von Krieg und Frieden sehen. Metzinger wies darauf hin, dass ein modischer Europaverdruss schneller als man denkt zu instabilen Verhältnissen führen könnte, bei denen Krieg als Konfliktlösung oft nicht fern ist. Zur Erinnerung zeigte er eine Europakarte, in die alle Kriege der vergangenen Jahrhunderte durch übereinander gelegte Schwärzungen eingezeichnet waren. Fast ganz Europa war tiefschwarz.

Instrumentalisierung der Vergangenheit

Auf ganz konkrete Weise illustrierte der Soziologe Lukáš Novotný von der Karlsuniversität Prag die politische Instrumentalisierung der Vergangenheit am Beispiel der tschechischen Präsidentenwahl („Zwischen Wahlkämpfen und Krisen: Aktuelles aus der tschechischen Innenpolitik“). In der Stichwahl zwischen Miloš Zeman und Karel Schwarzenberg ging es um die Bewertung der Beneš-Dekrete und der Vertreibung der Deutschen. Man beachte: Ein Wahlkampf des Jahres 2013 sollte an einer Frage des Jahres 1945/ 46 entschieden werden. So wollte es jedenfalls der gewiefte Zeman, der die deutschenfreundliche Haltung als politische Schwäche seines Konkurrenten erkannte. Schwarzenberg hatte die Exzesse der Wilden Vertreibung als Verbrechen bezeichnet, das heute vor dem Europäischen Gerichtshof in Den Haag verhandelt werden würde, und die Deutsche betreffenden Beneš-Dekrete mit Annahme der UN-Charta durch Tschechien (ex nunc) als aufgehoben erklärt. In drei Fernseh- und mehreren Radioduellen trieb Zeman ihn damit in die Enge.

Zeman spekulierte auf die kritische Haltung der Wähler gegenüber den Sudetendeutschen und ihren Forderungen. Sein Wahlerfolg schien ihm Recht zu geben, doch bei genauerer Betrachtung ist das eine Irrtum. Zeman gewann gegen Schwarzenberg mit etwa 55 % zu 45 %. Einen Sieg Zemans hatten die Meinungsforschungsinstitute allerdings bereits vor der Debatte über die Beneš-Dekrete vorausgesagt. Mit einem so guten Abschneiden Schwarzenbergs hatten sie dagegen nicht gerechnet. Novotný schloss daraus, dass diese Geschichtsdebatte keinen signifikanten Einfluss auf das Wahlergebnis hatte. Tatsächlich hielten heute nur noch 42 % der Tschechen die Vertreibung der Deutschen für gerecht, darunter sehr viele über Sechzigjährige – nur eine knappe Mehrheit gegenüber den 39 %, die sie für ungerecht halten. Umfragen in den ehemals deutsch besiedelten Gebieten zufolge habe man dort mehr Angst um die Wirtschaft als vor einer drohenden Rückkehr der Deutschen. Deshalb sei die Instrumentalisierung des kollektiven Gedächtnisses, die in früheren Zeiten so erfolgreich war, diesmal ohne Wirkung geblieben.

Erinnerungskultur und Zeitzeugen

Ein ganz anderer Kampf um die Erinnerung wurde in Deutschland geführt. Während die Sudetendeutschen und anderen Vertriebenen unter sich die Erinnerung an die verlorene Heimat wachhielten und eine friedliche Rückkehr für möglich ansahen, hatten die beiden aufnehmenden deutschen Staaten ein ganz anderes Interesse: die möglichst schnelle und schmerzlose Integration der „Flüchtlinge“, wie man sie damals nannte. Immerhin galt es, 15 Millionen Menschen Obdach und Arbeit zu verschaffen in einem weitgehend zerstörten Land, ohne dass es zu gesellschaftlichen Verwerfungen kam. Michaela Ast, freie Redakteurin und Kommunikationstrainerin aus Datteln, zeigte, wie sich das im Medium Film spiegelte („ Flucht und Vertreibung im bundesdeutschen Spielfilm der 1950er Jahre und heute“). Dort vermied man jede direkte Beschäftigung mit Flucht und Vertreibung, mit erlittenem Unrecht und erhoffter Rückkehr in die alte Heimat. Vielmehr wurden in sogenannten „Heimatfilmen“ Flüchtlingsschicksale als Ankunft in einer neuen Heimat thematisiert. Wenn es dabei Probleme gab, dann die der Besitzlosigkeit, des Statusverlustes und der Fremdheit, die es mit Hilfe verständnisvoller Nachbarn zu überwinden galt. Die Hoffnung wurde in diesen Filmen auf die anpassungsfähigen Jungen gesetzt, die beim Wiederaufbau gebraucht wurden.

Dieses Projekt Flüchtlingsintegration war im Großen und Ganzen erfolgreich. So verschwand denn um 1960 das Thema Flüchtlinge ganz aus dem Film. Erst mit der „Wende“ begann man, sich in einer Welle von Fernsehdokumentationen, meist mit Zeitzeugenbefragungen, und schließlich auch in Spielfilmen mit den Vertreibungen selbst und den damit verbundenen Leiden und Traumatisierungen auseinanderzusetzen. Anfangs vermied man noch die Frage nach Ursache und Schuld, doch spätestens seit dem Spielfilm „Habermann“ unter der Regie von Juraj Herz (Deutschland/ Österreich/ Tschechien 2009) hat sich auch das geändert. In erbarmungslosen Bildern zeigt er die Schuld auf deutscher wie auf tschechischer Seite. Das gleiche gilt für die Verfilmung von Pavel Kohouts 2000 erschienenem Roman „Die lange Welle hinterm Kiel“ (deutsch-österreichische Produktion 2012), dessen Vorführung zum Tagungsprogramm gehörte. Dass im einen Fall ein Tscheche Regie führte und im anderen die Romanvorlage von einem Tschechen stammt, der auch am Drehbuch mitarbeitete, verweist auf eine neue Art gemeinsamer Rekonstruktion der Geschichte.

Zeitzeugen spielen in der Erinnerungskultur eine große Rolle. Allerdings gilt, einem Bonmot von Alexander Mitscherlich zufolge, der Zeitzeuge als Feind des Historikers. Geschichte und Gedächtnis sind nämlich keine Synonyme. Das machte die Historikerin Susanne Greiter aus Eitensheim deutlich, die über ein eigenes Zeitzeugenprojekt referierte („Erzählte Geschichten und Geschichte im Familiengedächtnis“). Auch sie berief sich auf Maurice Halbwachs und seine These, dass soziale Rahmenbedingungen wie Familie und Öffentlichkeit maßgeblich die Erinnerung an das Erlebte beeinflussen. Dabei gibt es eine Wechselwirkung von kulturellem Gedächtnis und privater Erinnerung, die vor allem von Erzählmilieus und ihren Stereotypen beeinflusst wird. Dabei kann es vorkommen, dass Gehörtes oder Gelesenes sich mit der eigenen Erinnerung vermischt, dass Familiengeschichte aus Scham umgeschrieben wird und Täter im Rechtfertigungszwang zu Opfer mutieren. Das kann wiederum Auswirkungen auf das Gedächtnis der folgenden Generationen haben, wenn Familienloyalität zur unkritischen Übernahme ungeprüfter oder unüberprüfbarer Erzählungen verführt. Solche Geschichten können aber umgekehrt auch Generationenkonflikte auslösen, wenn die offizielle Geschichtsschreibung in eklatantem Widerspruch zu ihnen steht, d. h. wenn die Kinder der Erlebnisgeneration „von der Schule verdorben worden“ sind.

Opferrolle als Verständigungshindernis

Oft unbemerkt bleibt, dass Traumata oder Schweigen über das Erlebte bei den Kindern wiederum traumatische Spuren hinterlassen. Opferrollen werden oft über Generationen weitervererbt und das nicht nur in der Familie, sondern auch in gesellschaftlichen Kollektiven. Ganze Nationen und Schicksalsgemeinschaften gefallen sich in einer ewigen Opferrolle. Die Täter, das sind immer die anderen. So gedenken die Sudetendeutschen immer noch der Opfer vom 4. März 1919, als tschechisches Militär in demonstrierende deutsche Sezessionisten schoss. Auf der anderen Seite hatte ein tschechischer Präsident kein Problem damit, die drohende Herrschaft der deutschen Kanzlerin über Europa, vor allem aber über das kleine Tschechien an die Wand zu malen. Carsten Eichenberger aus Aspach, Mitarbeiter im Stuttgarter „Haus der Heimat“, führte dies in seinem Referat „Wie das Festhalten an Opferrollen Verständigung verhindert – Eine Bilanz nach zwei Jahrzehnten sudetendeutsch-tschechischer Verständigungsbemühungen“ aus.

Václav Havel fasste das schwierige historische Verhältnis seiner Nation zu den Deutschen in die Worte: „Deutschland ist unsere Inspiration, aber auch unser Schmerz.“ Wer im Opfer-Täter-Schema gefangen ist, hat für solche Zwischentöne keinen Sinn. Auch die Entschuldigung des Dichterpräsidenten für die Vertreibung kam nicht an. Nicht in Tschechien, das für sich die alleinige Opferrolle reklamiert. Und nicht bei der Sudetendeutschen Landsmannschaft, die auf die Entschuldigung mit neuen Forderungen reagierte. Wer sich selbst als Opfer sieht und den anderen als Täter, tut sich eben schwer mit Frieden und Verständigung, so Eichenberger. Gerne missversteht man dann die Absichten des anderen. Wenn die Tschechen von „Schlußstrich“ sprechen, denken die Sudetendeutschen, dass Unrecht unter den Teppich gekehrt werden soll. Wenn die Sudetendeutschen von „Recht auf Heimat“ sprechen, denken die Tschechen, die wollen ihr Eigentum zurück.

Opfer zu sein hat den Vorteil, so Eichenberger weiter, im Recht zu sein, nicht nach eigener Schuld suchen zu müssen und vielleicht eine Entschädigung zu bekommen. Es bedeutet aber auch, mit einer Deformation leben zu müssen, die aus einer Verletzung herrührt. Opfer sein heißt, etwas passiv erdulden. Die Versuchung, aus dieser Schwäche heraus selbst Unrecht tun, ist groß. Ein Weg aus dieser Misere wäre die Erkenntnis, dass auch die (kollektiven) Täter zuvor vielleicht Unrecht erlitten haben. Verständigung wird möglich, wenn sich jeder fragt, was die eigene Gemeinschaft der anderen im Laufe der Geschichte angetan hat. Eine solche Verständigung setzt freilich auch gleiches historisches Wissen, gleiche Begriffe, Kritikfähigkeit in eigene Fehler und Einfühlungsvermögen in den anderen voraus.

Verständigung erfordert Wissen

Dass Verständigung und Versöhnung unter diesen Voraussetzung möglich ist, bestätigte der Historiker und Publizist Andreas Kalckhoff aus Stuttgart in seinem Vortrag „Die Gedenktafel in Postelberg und ihre Geschichte“. Er beschrieb darin den langen Weg, den vertriebene Deutschböhmen gingen, um in Tschechien eine Gedenkstätte für die Opfer des Nachkriegsmassakers in Postelberg zu bekommen, bei dem nachweislich 763 Männer, Frauen und Kinder umkamen. Lange Zeit erschien dies unmöglich, weil selbst wohlwollende tschechische Politiker sich nicht in der Lage sahen, dies in den Gemeindeorganen durchzusetzen. Erst eine mehrjährige Kampagne zur Aufklärung der Öffentlichkeit mit Dokumentationen, Zeitzeugenauftritten, Ausstellungen, öffentlichen Lesungen, Theaterstücken, Podiumsdiskussionen und die Unterstützung lokaler wie landesweiter Medien führte zum Entschluss der Postelberger Stadtverordneten, auf dem Friedhof eine bescheidene Gedenktafel anzubringen. Nur „sine ira et studio“ – ohne Wut und Übereifer – und mit Einfühlung in die Verletzlichkeiten einer Nation, die selbst in einer Opferrolle lebt, in der die Deutschen die Täter sind, war dies möglich.

Ganz ähnliche Erfahrungen machte Wolfgang Kaiser, Vorsitzender des sudetendeutschen Heimatkreises Niemes („ Konkrete Erfahrungen deutsch-tschechischer Begegnungen auf Heimatkreisebene“). Durch regelmäßige Besuche in Niemes|Mimoň und den zahlreichen umliegenden Orten, die vom Heimatkreis betreut werden, konnte er die Freundschaft und das Vertrauen der Bürgermeister, Archivare und anderer Honoratioren gewinnen, die dennoch vermieden, sich durch schriftliche Einladungen oder Absender auf Postsendungen nach „drüben“ als Deutschenfreunde festzulegen, weil dies vielleicht politisch schaden könnte. (Der Berichterstatter kann hier ergänzen, dass Tschechen bei Kontakten zu Deutschen bei ihren Landsleuten leicht in den Verdacht geraten, sich bestechen zu lassen – zu welchem Zweck auch immer. Vor allem Vertreter aus dem Umkreis der Sudetendeutschen Landsmannschaft werden misstrauisch beobachtet, auch wenn sie das nicht immer wahrnehmen.) Kaisers Erfahrungsbericht zeigte, dass durch persönliche Kontakte und bescheidenes Auftreten in Tschechien mehr zu erreichen ist, als durch starke Fensterreden. Als Angehörige eines kleinen Volkes haben die Tschechen die nicht unberechtigte Sorge, in einem Augenblick der Unaufmerksamkeit vom großen Nachbarn Deutschland eingesackt zu werden.

Nationale Stereotype: selbstironisch oder humorlos

Eichenberger wies daraufhin, dass die deutsch-tschechische Verständigung auch durch das Ungleichgewicht gegenseitiger Aufmerksamkeit für einander erschwert wird. Während die kleine Nation der Tschechen das, was in Deutschland geschieht, jederzeit aufmerksam beobachte, finde das politische und wirtschaftliche Geschehen in Tschechien beim großen Nachbarn nur gelegentlich Beachtung. Es herrscht also in Deutschland ein Mangel an Wissen über Tschechien. Da wiegen dann die allgegenwärtigen Stereotype umso schwerer.

Der Germanistikprofessor Jan Čapek von der Universität Pardubitz|Pardubice stellte diese in einem launigen Vortrag mit reichem Anschauungsmaterial vor („Gegenseitige Wahrnehmung von Deutschen und Tschechen am Beispiel der gegenseitigen Stereotypen“). Stereotype, den Volkscharakter betreffend, dienen der Abgrenzung, und die scheint umso notwendiger, je ähnlicher sich die Völker sind. Interessant sind dabei nicht nur die Fremdzuschreibungen, sondern auch die Selbstzuschreibungen. Hier ist Selbstironie typisch für Gemeinschaften, die sich unterlegen fühlen. So gefallen sich die Tschechen durchaus in der Rolle des Schwejk, eines gerissenen, kreativen, flexiblen, lebenslustigen, disziplinlosen, toleranten und agnostischen Plebejers, der mit seiner Bauernschläue die „Großkopferten“ austrickst. Auf der anderen Seite sind die Deutschen ziemlich humorlos stolz auf ihre Ordnungsliebe, Organisationstüchtigkeit, Pünktlichkeit, Gründlichkeit, Direktheit und Professionalität. Stereotype können, verdichtet zu Karikaturen, amüsieren, aber man sollte nicht vergessen, dass sie ihre Wirkung aus einer Reduktion von Wirklichkeit ziehen. Halbe Wahrheiten können aber sehr gefährlich sein.

Die Tagung schloss mit einem Referat des Historikers und Publizisten René Küpper aus München: „Edvard Beneš – Annäherung an eine kontroverse Gestalt“. Sehr zu seinem Bedauern konnte der Berichterstatter es nicht mehr anhören.

- Tagungsteilnehmer vor der Karte Böhmens und Mährens

- Tagungspublikum

- Brünner Studenten

- Dr. Michaela Ast mit Tagungsteilnehmern

Die Gedenktafel in Postelberg und ihre Geschichte

VON ANDREAS KALCKHOFF | Vortrag auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen am 15. Oktober 2013 beim Seminar „Rückblenden und Vergegenwärtigungen im deutsch-tschechischen Verhältnis“

VON ANDREAS KALCKHOFF | Vortrag auf dem Heiligenhof in Bad Kissingen am 15. Oktober 2013 beim Seminar „Rückblenden und Vergegenwärtigungen im deutsch-tschechischen Verhältnis“

Leid, Versöhnung und Erinnerung

Europa hat eine lange Geschichte, in der die Völker und Staaten einander viel Leid angetan haben. Im zwanzigsten Jahrhundert haben zwei Weltkriege mit einer ungeheuren Zahl von Toten dazu beigetragen. Zum Kriegsleid kamen die Schrecken von fünfzig Jahren deutscher und sowjetischer Zwangsherrschaft über Europa, die vielen Völkern zusätzlich Leid und Tod brachte. Der jugoslawische Bürgerkrieg ließ diesen Schrecken mit Massenmord und Vertreibung noch einmal auf fürchterliche Weise aufleben.

Es muss als Wunder angesehen werden, dass man sich heute angesichts dieser Vergangenheit in Europa fast überall wieder verträgt. Staaten, die nach Staatsräson verfahren, tun sich dabei naturgemäß leichter als die Menschen, deren kollektive Erinnerung die Erfahrung von Leid, Unterdrückung und Ungerechtigkeit länger bewahrt. Zum Glück gehören aber zur menschlichen Natur nicht nur Rache und Vergeltung, sondern auch Vergebung und Versöhnung. Beides ist jedoch nicht voraussetzungslos. Der Wunsch nach Rache wird durch lügenhafte Agitation, Rechthaberei und Verweigerung des Dialogs am Leben gehalten. Versöhnung setzt dagegen Dialogbereitschaft, Wille zur Wahrheit und Einsicht in eigene Schuld voraus.

Die Nachbarländer Tschechien und Deutschland sind durch Geschichte und Schicksal eng verbunden. Die tschechische Sprachnation war Teil der Böhmischen Länder, die bis 1803 zum Deutschen Reich gehörten, anschließend zum Kaiserreich Österreich. 1918 wurden die Deutschsprachigen auf böhmischem Boden zu Angehörigen des neuen Tschechoslowakischen Staates. Das Verhältnis zwischen Tschechen und Deutschen war nie ganz unproblematisch, vor allem nicht seit dem Aufkommen des Nationalismus im 19. Jahrhundert. Das ist keine Frage der Schuld. Der Nationalismus, der Völker gegeneinander aufhetzt, macht beide zu Schuldigen.

Dabei war das Verhältnis der Völker im Habsburgerreich wie in der ČSR zwar kritisch, aber zu keinem Zeitpunkt bedrohlich. Bei aller Wortradikalität stand Bürgerkrieg nicht vor der Tür. Die Katastrophe kam erst mit Hitler: mit dem Einmarsch ins Sudetenland, der Zerschlagung der Tschechoslowakei und schließlich der Besetzung der Resttschechei, die er zum Protektorat seines „Tausendjährigen Reiches“ machte. Dieses Unrecht, verbunden mit offenen und heimlichen Gewalttaten gegen die Zivilbevölkerung sowie der Vernichtung der deutschen und tschechischen Juden, hat sich tief in das kollektive Gedächtnis der Tschechen eingegraben. Ohne dieses Unrecht, an dem sich Deutsche aus dem „Sudetengau“ beteiligten, hätte es möglicherweise keine Vertreibung gegeben.

Es scheint mir nötig, auch in einer Runde historisch aufgeklärter Menschen, diese Wahrheit noch einmal zu erzählen. Geschichte ist immer Erzählung, das sagt schon der Name: „Geschichte“. Geschichte kann, bei gleicher Faktenlage, auf verschiedene Weise erzählt werden, mit verschiedenen Akzentsetzungen. Jedes Volk, jede Schicksalsgemeinschaft tut das nach seiner Erinnerung. Wenn die Erinnerung strittig ist und dadurch die gute Nachbarschaft stört, muss man seine „Geschichten“ austauschen und vergleichen und auf den Faktenkern abklopfen. Dadurch kommt man dann vielleicht zu einer gemeinsamen Geschichtserzählung – zu einer verbindlichen und verbindenden Wahrheit.

Blindheit für die Leiden und Verletzungen der Anderen

Das deutsch-tschechische Verhältnis ist auf der Ebene offizieller wie privater Kontakte weitgehend gut. Auf partei- und gesellschaftlicher Ebene gibt es jedoch eine erhebliche Schieflage. In der sudetendeutschen Publizistik redet mancher immer noch mit Schaum vor dem Mund, auch wenn diese Stimmen weniger werden. Man begnügt sich nicht, Vertreibung und Massaker der Nachkriegszeit zu dokumentieren und zu beklagen, sondern klagt die Täter und Verantwortlichen auf tschechischer Seite („die Tschechen“) mit unvermindert heftiger Rhetorik an. Man pflegte die Opferrolle, ohne die vorangegangene Täterschaft der eigenen Schicksalsgemeinschaft wahrhaben zu wollen. Auf der tschechischen Seite vernimmt man von höchsten politischen Repräsentanten Worte der Unversöhnlichkeit wie zu kommunistischen Zeiten, die nicht mit einzelnen sudetendeutschen Funktionären und ihren unrealistischen Forderungen ins Gericht gehen, sondern mit „den Deutschen“ und ihrem nazistischen Erbe. Auch hier kultiviert man eine historische Opferrolle, die anscheinend alles rechtfertigt, und spekuliert auf nationalistische Ressentiments.

Die gegenseitige Blindheit für die Leiden und Verletzungen der Anderen hat den Eisernen Vorhang überdauert. Die Jahre nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft, der auch in Tschechien freien Zugang zu historischen Quellen und eine freie Diskussion der Vergangenheit ermöglichte, wurden auf beiden Seiten nur unzureichend genutzt. Während die organisierten Sudetendeutschen schockstarr in den Schützengräben des Kalten Krieges verharrten, musste die tschechische Öffentlichkeit erst die Lücken in ihrem Geschichtswissens schließen, die sie der kommunistischen Erziehungsdiktatur und deren nationalistischer Propaganda verdankten. So lange reagierte sie auf den Versuch der Sudetendeutschen, die Öffnung Tschechiens nach „Europa“ zur Durchsetzung ihrer alten Ziele zu nutzen, mit reflexhafter Abwehr.

Für viele Deutschböhmen, die Versöhnung wollten, aber ebenso die Anerkennung ihrer Leiden und ihrer Trauer über den Verlust von Heimat und Angehörigen, war dies eine Enttäuschung. Wie konnte man diesen fatalen Zirkel gegenseitiger Vorwürfe, wie die Mauer aus Unwillen und Unwissen durchbrechen? Uta Reiff, deren Vater 1945 im Internierungslager Postelberg ermordet wurde, als sie sieben Jahre alt war, schrieb dazu:

Ziel einer humanistischen menschlichen Gemeinschaft, die diesen Namen verdient, kann es nur sein, diesen Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt zu stoppen. Wir müssen aufhören, uns über Generationen und Jahrhunderte hinweg gegenseitig die Schuld zuzuschieben und damit eine Rechtfertigung zu finden für unsere Taten oder Untaten, für unsere angeblich gerechtfertigte Vergeltung.

Sie veröffentlichte dies im Begleitheft zu einer Ausstellung über die Vertreibung der Deutschen in Nordböhmen 1945, die von dem tschechischen Schriftsteller Eduard Vacek zusammengestellt worden war und 2006-2009 in mehreren Orten Tschechien gezeigt wurde, zuletzt in Prag. Das Heft enthielt auch Zeitzeugenberichte von vertriebenen Deutschen, die der tschechische Autor Míroslav Bambušek mit Videokamera aufgenommen hatte, um sie in einem Theaterstück zu verwenden.

Wunsch nach einem Gedenkort für die Toten

Es war nämlich nicht so, dass sich in Tschechien überhaupt niemand für das Schicksal der Deutschen interessierte. Es waren vor allem junge Leute und ehemalige Regimegegner, die der dunklen Vergangenheit der Nachkriegsjahre auf der Spur waren. Auf die Spur gesetzt von deutschen Vertriebenen, verschafften sie sich Zugang zu Archiven und machten Recherchen unter der Bevölkerung. Die lokale Presse brachte 1992 erste Berichte, später interessierten sich auch Hauptstadtjournalisten. Thema war dabei nicht die Vertreibung, sondern deren grausige Begleitumstände, denen in Nordböhmen geschätzt mehr als zweitausend Menschen zum Opfer fielen. Das größte Nachkriegsmassaker fand im Mai/ Juni 1945 in Postelberg (Postoloprty) statt, wo die männliche Bevölkerung von Postelberg und Saaz interniert worden war. 763 Leichen wurden dort zwei Jahre später exhumiert.

In den folgenden zehn Jahren war auch die Wissenschaft nicht untätig. Es erschienen mehrbändige Quelleneditionen und Geschichtsdarstellungen zu Vertreibung und massenhafter Gewalt gegen Deutsche. Aber abgesehen von gelegentlichen Zeitungsmeldungen blieb dies seltsam folgenlos. Folgenlos jedenfalls hinsichtlich des Wunsches vieler Sudetendeutscher – nicht nach Rückgabe ihrer Häuser, nicht nach Rückkehr in die Heimat, nicht nach offizieller Entschuldigung, sondern nach einer Gedenktafel für die Ermordeten. Uta Reiff schrieb dazu:

Seit dem blinden Racheakt von Postoloprty/ Postelberg sind nun fast 64 Jahre – drei Generationen – vergangen, und es wäre gut, ein Denkmal in Postelberg zu errichten. Ob die Ermordeten Untaten oder Verbrechen begangen haben, das wusste und weiß niemand, es gab kein Gericht und keine Rechtsprechung für sie. Nun müssen sie sich vor ihrem Schöpfer verantworten, nicht mehr vor einem irdischen Gericht. Für uns Nachkommen der Toten und für die Überlebenden wäre ein solches Denkmal in Postelberg/ Postoloprty auch und vor allem ein Platz der Trauer, wo wir unserer Toten gedenken und für sie beten könnten ….

Der Wunsch nach einem Gedenkort für die Toten von Postelberg in Form eines Steins oder einer Tafel war 2002 von Deutschen erstmals in Saaz öffentlich geäußert worden. Drei Jahre später stellte der in Marktredwitz ansässige „Freundeskreis Deutsch-Tschechischer Verständigung“, vertreten durch Bohumil Řeřicha aus dem tschechischen Lubenec in Postelberg den Antrag auf Anbringung einer Gedenktafel, der jedoch von den Stadtverordneten abgelehnt wurde. Ende 2007 versuchte es der „Förderverein der Stadt Saaz|Žatec“ noch einmal mit demselben Anliegen. Diesmal mit Erfolg, für den es jedoch drei Jahre brauchte. Im Juni 2010, auf den Tag genau 65 Jahre nach der Internierung der Saazer Männer, Jugendlichen und Kinder in der alten Reiterkaserne, wurde auf dem Postelberger Friedhof eine Gedenktafel für die Opfer enthüllt.

Acht Jahre hat es also gedauert, bis Politik und Öffentlichkeit in Tschechien sich der Wahrheit stellten und zu einer Geste der Versöhnung bereit waren. Warum so lange? Die Ungeduld, mit der die vertriebenen Deutschböhmen auf solch eine Geste gewartet haben, ist verständlich, aber auch naiv und geschichtsblind. Verständlich ist sie, weil sich mit dem Zusammenbruch des Kommunismus große Hoffnungen verbanden, hüben wie drüben. Man erwartete, dass sich mit dem Ende der staatlichen Zensur die Wahrheit explosionsartig verbreiten würde – jede Wahrheit. Verständlich auch, weil die überlebenden Opfer der Vertreibung und Massengewalt (so der wissenschaftliche Ausdruck in Tschechien für die Massaker) teilweise schon in hohem Alter standen und nicht mehr viel Zeit hatten, die Früchte der neuen Zeit zu genießen. Aber wenn man sich erinnert, wie lange es in Deutschland gedauert hat, bis es zum Ausschwitz-Prozess kam, wird man mehr Verständnis für die Schwierigkeiten der tschechischen Öffentlichkeit mit unangenehmen geschichtlichen Wahrheiten haben.

Tatsache ist, dass die tschechische Öffentlichkeit auf diese Wahrheit in keiner Weise vorbereitet war. Nachdem es zwei Jahre nach dem Postelberger Massaker zu einer parlamentarischen Untersuchung der Vorgänge gekommen war, versiegelte man die Akten mit Geheimstempeln. Nach dem kommunistischen Putsch vom Frühjahr 1948 war es verboten, über die Ereignisse, die schon damals nicht in der ganzen Tschechoslowakei bekannt waren, überhaupt zu reden. Das galt auch für die überlebenden Opfer und ihre Familien, die – wenige genug – in der Tschechoslowakei bleiben durften. Die später Geborenen, die bei der Wende zwanzig oder dreißig waren, haben nie etwas von Massakern bei der Vertreibung gehört. Journalisten und Schriftsteller in diesem Alter waren empört darüber, jedenfalls einige, und gingen den Hinweisen, die jetzt aus Deutschland kamen, nach.

„Damit sich Unrecht nicht wiederholt, muss man wissen, was geschehen ist und warum“

Einer, der diese Hinweise lieferte, war Otokar Löbl. Löbl ist 1950 in Saaz geboren, als Sohn eines jüdischen Vaters und einer katholischen Mutter. Die väterlichen Verwandten wurden im KZ ermordet, der Vater selbst überlebte dank seiner christlichen Frau und Freunden bei der Polizei. Als Jude durfte er in der Tschechoslowakei bleiben. Otokar, der sich 1968 gegen die sowjetische Besetzung engagierte, verließ das Land zwei Jahre später. Seine Kontakte zu den Saazer Freunden brach er jedoch nie ab. In Deutschland nahm er Kontakt mit Sudetendeutschen auf, die im „Kulturkreis Saaz“ und im „Heimatkreis Saaz“ aktiv waren, beide Vereine in der Nürnberger Gegend ansässig. Er machte dadurch Bekanntschaft mit Peter Klepsch, Uta Reiff, Josef Hasenöhrl, Professor Herbert Voitl und Professor Adalbert Wollrab, gebildete und unterscheidungsfähige Menschen, die nach der „samtenen Revolution“ Wege aus dem verkrusteten Verhältnis von Deutschen und Tschechen suchte. Hier erfuhr er von „Postelberg“ und konnte erst einmal gar nicht glauben, was man ihm erzählte. Seine Eltern hatten nie etwas dergleichen erwähnt, wohl um ihn zu schonen, und auch sonst hatte er in Saaz nichts davon gehört.

Anders die über zwanzig Jahre älteren sudetendeutschen Aktivisten Herbert Voitl, Adalbert Wollrab und Josef Hasenöhrl. Sie erlebten die Vertreibung, wurden aber selbst nicht vertrieben. Voitl ist 1925 in Saaz geboren, wuchs aber im Landesinneren der ČSR auf und ging dort auf tschechische Schulen. Da sein Vater als Beamter während des Krieges versetzt wurde, kam er noch vor 1945 nach Deutschland. Adalbert Wollrab, Jahrgang 1928, stammt aus einer antifaschistischen Familie, die in Saaz bleiben durfte. Er studierte in Prag Chemie und war danach an einem Universitätsinstitut tätig. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings emigrierte er. Josef Hasenöhrl, 1928 in Podersam bei Saaz geboren, musste nach dem Krieg zwölf Jahre Zwangsarbeit im Uranbergwerk leisten, blieb aber danach in der Tschechoslowakei und brachte es dort zum Firmendirektor. 1973 flüchtete auch er in die Bundesrepublik.

Ich hebe diese drei hier besonders hervor, weil sie wie Otokar Löbl einen sprachlichen Zugang hatten zu dem, was sich in Tschechien nach 1989 politisch und gesellschaftlich abspielte. Das erleichterte ihnen das Verständnis der tschechischen Situation und prädestinierte sie zu einer Vermittlerrolle. Voitl verfolgte aufmerksam die Berichterstattung der Lokalzeitungen von Saaz und Umgebung zur deutschen Vergangenheit von Saaz und des Saazer Landes und zur Vertreibung der Deutschen und schrieb darüber 1992-1997 regelmäßig im „Saazer Heimatbrief“. Er verfolgte auch die wissenschaftliche und populäre Literatur zu diesem Thema. Wollrab nahm in den neunziger Jahren, als Professor in Deutschland zu Ehren gekommen, Kontakt zu seiner Studienuniversität Prag auf und erhielt danach in Tschechien hohe wissenschaftliche Auszeichnungen. Hasenöhrl stellte auf eigene Rechnung Nachforschungen nach Massengräbern bei Podersam an und lobte dabei für Hinweise eine hohe Belohnung aus. Allerdings ohne Erfolg.

Wie bereits erwähnt, kam in diesen Jahren einiges in Bewegung. Aber entscheidend für Verständnis und Versöhnung sind nicht Papier, sondern persönliche Begegnungen, die Vertrauen schaffen. Otokar Löbl, der immer noch in Saaz verwurzelt war, konnte solche Kontakte herstellen. Im Herbst 1998 wurde erstmals eine Besuchergruppe von 75 Saazer des Geburtsjahrgangs 1928 im Rathaus von Žatec|Saaz empfangen. Der Bürgermeister erklärte bei dieser Gelegenheit, „dass die Vertreibung einen Schaden für das ganze Land bedeutete“. Gegenbesuche in der „Saazer Heimatstube“ in Georgensgmünd und zum „Saazer Treffen“ in Roth festigten die Freundschaft. 2002 verständigten sich der tschechische Verein „Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“ und der „Kulturkreis Saaz“ (Roth) unter der Leitung von Professor Voitl auf eine Zusammenarbeit, deren Leitlinien in der Erklärung „Saazer Weg“ festgehalten wurde. Darin heißt es:

Damit sich Unrecht nicht wiederholt, muss man wissen, was geschehen ist und warum. Deshalb gehört zum Saazer Weg die Vergegenwärtigung der gemeinsamen Geschichte von Tschechen und Deutschen. Schmerzliche Ereignisse dürfen dabei nicht verschwiegen werden. Unrecht muss beim Namen genannt werden. Insbesondere die Saazer Jugend hat ein Anrecht auf die volle historische Wahrheit. Ohne Wissen und Wahrheit hat Versöhnung keine Chance. Leid kann nicht ungeschehen gemacht werden, aber wer Leid erfahren hat, möchte wenigstens, dass die Welt es weiß. (Formulierung vom September 2003)

Schrille Töne und trotzige Reaktionen

Diese Kontakte, an denen sich auch Saazer Stadträte beteiligten, fanden weitgehend unbeachtet von der Saazer Öffentlichkeit statt. Immerhin war – auch angesichts dessen, was bereits in den Zeitungen über die Vertreibung zu lesen stand – diese nicht mehr ganz unvorbereitet, als im September 2002 in einer gemeinsamen Veranstaltung des tschechischen und des deutschen Heimatvereins Peter Klepsch auf dem Saazer Marktplatz eine tschechisch gedolmetschte Rede hielt. Darin berichtete er, wie er hier als Sechzehnjähriger zusammen mit den Männern von Saaz zusammengetrieben wurde zum Fußmarsch nach Postelberg ins Internierungslager, und was schon dabei an Grausamkeiten passierte. Anschließend fuhr man zur Kranzniederlegung nach Postelberg, in Anwesenheit der Postelberger Bürgermeisterin. Die Presse berichtete darüber ausführlich.

An dieser Stelle ist es nötig, kurz inne zu halten. Wie war das Verhältnis der Tschechen zu den Deutschen 2002, was die Frage der Vertreibung anging? Wissenschaft und Presse hatten sich des Themas angenommen. Es gab Kontakte zwischen Repräsentanten tschechischer Kommunen und deutschböhmischer Vertriebener und gemeinsame Erinnerungsveranstaltungen. Persönliche Signale des Verstehens und der Anteilnahme stimmten hoffungsvoll. Auf der anderen Seite waren Dissonanzen nicht zu überhören. Schrille Töne von jenseits der Grenze zu den Benesch-Dekreten fanden in der tschechischen Presse mehr Aufmerksamkeit als Versöhnungstreffen. Sie verführten tschechische Regierungspolitiker zu trotzigen Reaktionen und routinemäßigen Hinweisen auf die Verbrechen der Deutschen in der Tschechoslowakei. Versöhnungswillige Lokalpolitiker sahen keine Chance, den tschechischen Wählern ihre eigenen Einsichten zu vermitteln.

Tatsächlich scheiterte der erste Versuch, in Postelberg einen Gedenkort einzurichten. Mancher der Sudetendeutschen ist daran verzweifelt und zog sich wieder zurück auf das, was bis 1989 das Wirken der sudetendeutschen Vereine – damals fast zwangsläufig – beherrschte: Treffen alter Nachbarn, sentimentale oder bittere Erinnerung, museales Bewahren kultureller Reste, Pflege von Traditionen und politisches Poltern gegen die bösen Tschechen, verbunden mit unrealistischen Forderungen. Das führte letztlich dazu, dass 2007 der Vorstand des „Kulturkreises Saaz“, der die freundschaftlichen Begegnungen mit den heutigen Saazern verantwortet hatte, in einer tumultuösen Veranstaltung abgelöst wurde.

Bereits 2003 war von Otokar Löbl der „Förderverein der Stadt Žatec | Saaz“ ins Leben gerufen worden. Er hatte erkannt, dass es schwer sein würden, mit rückwärtsgewandten oder resignierten Leuten wirklich Bewegung in die tschechisch-sudetendeutschen Beziehungen zu bringen: eine Bewegung, die nicht in der Vergangenheit verharrt, sondern aus der Vergangenheit in die Zukunft blickt. Der „Förderverein“ verpflichtete sich ebenfalls auf den „Saazer Weg“, doch war er auch bereit, ihn zu Ende zu gehen. Seinen Mitgliedern war klar, dass es einen langen Atem brauchte, um die deutsch-tschechische Vergangenheit aufzuarbeiten und somit die Forderung nach Wahrheit einzulösen. Man muss der Fairness halber sagen, dass dies auch eine Frage des Alters ist. Zwei Mitstreiter aus der Generation, die Saaz noch als Jugendliche erlebt haben, sind mittlerweile verstorben: Herbert Voitl und Josef Hasenöhrl.

Mobilisierung der tschechischen Öffentlichkeit

Klar war auch, dass die tschechische Öffentlichkeit für das Anliegen eines Gedenkorts noch in ganz anderer Weise mobilisiert werden musste als bisher. Es ist wiederum Otokar Löbl und seinen weitreichenden Kontakten in die tschechische Intelligenzija zu verdanken, dass dies gelang. Seine Kontakte ins Archiv des Innenministeriums verschafften ihm die lange geheimen Akten der Parlamentskommission, welche das Massaker von Postelberg untersuchte, sowie geheimdienstliche Ermittlungsakten. Aus ihnen gestaltete Miroslav Bambušek, ein damals dreißigjähriger Theatermacher, eine szenische Lesung und ein Theaterstück namens „Porta Apostolorum“ (der lateinische Name von Postelberg | Postoloprty), die beide an mehreren Orten aufgeführt wurden. In dem Theaterstück werden, wie schon erwähnt, auch die Zeitzeugenaufnahmen verwendet, die er mit Löbls Hilfe in Georgensgmünd gemacht hatte. Die Zeitzeugenaussagen wurden dann noch einmal in der Ausstellung gezeigt, die er mit Eduard Vacek gestaltete.

Über diese Ereignisse berichteten Presse und Rundfunk in Tschechien ausführlich. Besonders erwähnt sei hier Martin Komárek von der großen Prager Tageszeitung Mláda Fronta DNES („Junge Front HEUTE“), der Löbls Bemühungen journalistisch unterstützte. Fruchtbar wurde auch die Hilfe der Geschichtswissenschaftler Tomás Staněk und Adrian von Arburg, letzterer ein Schweizer, der an der Universität Brünn arbeitet. Löbl wiederum gab seine Kenntnisse, Dokumente und Kontakte an Journalisten in Deutschland weiter. Daraufhin erschienen in den Jahren 2000-2009 große Reportagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, im „Focus“, in der Süddeutschen Zeitung und im „Spiegel“ über das Massaker von Postelberg, in denen sudetendeutsche Zeitzeugen ebenso zu Wort kamen wie tschechische Journalisten, Historiker und Sozialforscher.

Im Dezember 2008 begann ein Projekt des „Collegium Bohemicum“ in Aussig unter der Schirmherrschaft von Karel Schwarzenberg, in dem über achtzig Schüler angeleitet wurden, die Geschichte ihrer Region zu erkunden. Geschichtsklassen wurden in Workshops mit dem entsprechenden historischen Rüstzeug versehen, um recherchieren und Zeitzeugenaussagen bewerten zu können. Koordinator des Projekts war die von tschechischen Schülern und Studenten gegründete Bürgerinitiative „Antikomplex“, die sich schwierigen Themen der deutsch-tschechischen Geschichte widmet. Otokar Löbl organisierte dafür ein Treffen mit überlebenden Sudetendeutschen und Schülern in Saaz und Postelberg. Das Ergebnis fand Niederschlag in einer zweisprachigen Veröffentlichung, die im Herbst 2010 in die Buchhandlungen kam: „Tragische Erinnerungsorte. Ein Führer durch die Geschichte der Region 1938-1945. Gymnasiasten aus Nordböhmen führen Sie an Orte mit einer bewegten Geschichte in Aussig, Komotau, Kaaden, Saaz, Postelberg und an andere Orte“. Das Buch selbst hatte keinen Einfluss mehr auf die Diskussion über einen Gedenkort in Postelberg, wohl aber die vorangegangenen Presseberichte über das Schülerprojekt.

Verhandlungen über einen Ort frommen Gedenkens

Nach der missglückten Initiative von Řeřicha 2005 hielten Löbl und der „Förderverein“ Ende 2007 die Zeit für gekommen, es erneut zu versuchen. In einem Schreiben an das Postelberger Rathaus bat Löbl, über einen Ort „frommen Gedenkens“ an die Opfer des Postelberger Massakers zu verhandeln. Der Vorstoß war erfolgreich, schon im Februar 2008 gab es ein erstes Treffen, zu dem der Förderverein eine umfangreiche Dokumentation mitbrachte. Im Herbst beschloss der Rat die Einrichtung einer Expertenkommission, die Vorschläge für eine würdige Gedenkstätte erarbeiten sollte. Ihr gehörten an: Petr Schölla, Mitglied des Finanzausschusses der Stadt Postelberg, Jaroslav Vodicka für den Regionalverein der Wolhynientschechen, Walter Urban, ein alteingesessener Postelberger, Michael Lichtenstein, der zweite Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Teplitz, Michal Pehr, Historiker und Vorsitzender der Christlich-Sozialen Partei in Laun, sowie Otokar Löbl.

Ich zähle die Mitglieder auf, weil dieser Auswahl, sofern Löbl darauf Einfluss nehmen konnte, eine Absicht zugrunde lag: Es sollten alle Gruppierungen vertreten sein, die vom Geschehen in den Jahren 1939-1945 betroffen waren, nämlich vertriebene und alteingesessene Deutsche, alteingesessene und zugewanderte Tschechen und schließlich Juden. Was die Juden angeht, gab es während des Krieges in Postelberg ein KZ-Lager für jüdische Mischlinge, die am Bau des nahe gelegenen Flugplatzes unmenschliche Zwangsarbeit für deutsche Firmen leisten mussten. Die jüdische Gemeinde in Postelberg wurde völlig ausgelöscht, die Teplitzer Gemeinde betreut heute Postelberg und Saaz mit. Deshalb sollte sie, wenn es um das Gedenken deutscher Opfer ging, ein Wort mitreden. Letztere wurden von dem deutschstämmigen Walter Urban repräsentiert, dessen Vater zu den Ermordeten von 1945 gehörte. Seine Mutter durfte danach mit ihren Kindern in Postelberg bleiben.

Die Wolhynientschechen waren im 19. Jahrhundert als Gastarbeiter in die Ukraine gekommen und nahmen im 2. Weltkrieg innerhalb der Roten Armee unter hohen Verlusten an der Befreiung der Tschechoslowakei teil. Sie wurden danach vor allem in den von Deutschen entblößten Gebieten angesiedelt. Da sie während des Krieges unter Massakern deutscher Einheiten zu leiden hatten, wurde später der Vorwurf gegen sie erhoben, sie hätten sich aus Rache in besonderer Weise an der Vertreibung und Ermordung Deutscher aus Böhmen und Mähren beteiligt. Obwohl dies in Einzelfällen stimmt, darf hier von kollektiver Schuld so wenig die Rede sein wie hinsichtlich deutscher Untaten. Deshalb war es Löbl wichtig, die Wolhynientschechen mit ins Boot zu nehmen.

Trotz der bereits in Gang gekommenen öffentlichen Diskussion über die Vertreibung der Deutschen und der damit verbundenen Gewaltverbrechen, galt es erst einmal, die Zweifel darüber auszuräumen, dass überhaupt etwas geschehen sei. Die weit verbreitete Meinung in Tschechien war immer noch, dass es sich bei den Vertriebenen hauptsächlich um deutsche Soldaten und Repräsentanten des Hitlerstaates gehandelt habe, allesamt Verbrecher am tschechischen Volk. Und dass die Vertreibung, von Einzelfällen abgesehen, in humanen und geordneten Bahnen verlief, so wie die Potsdamer Konferenz das vorgesehen hatte. Die anderslautenden Berichte der Vertriebenen hielt man für Propaganda. Die jetzt vorgelegte Dokumentation mit ihrem Hauptstück, dem Verhandlungsprotokoll der Untersuchung von 1947, zeigte aber unwiderleglich, dass dem nicht so war. Die Erinnerungen der Vertriebenen wurden durch sie bestätigt.

Löbl schien das aber noch nicht genug. Er lud deshalb Postelberger Ratsherren, Stadtverordneten und die Mitgliedern der Denkmalkommission im Februar 2009 zu einer Podiumsdiskussion in Prag ein. Die illustre Runde führender Publizisten und Historiker wurde von dem bereits erwähnten Zeitungsredakteur Martin Komárek moderierte. Es ging um die historische Bewertung der Vertreibung, über deren Hintergründe und Ausmaße, um Rache und Gerechtigkeit und um die Frage einer Gedenkstätte für die Opfer. Im Auditorium saßen nicht nur Postelberger Bürger und Stadtverordnete, sondern Vertreter jeder politischer Couleur, darunter Kommunisten und Mitglieder des sogenannten „Vereins der Kämpfer für die Freiheit“, die zur belebten Diskussion entschlossen beitrugen. Sie sprachen vom gerechten Kampf gegen Nazi-Deutschland und vom humanen „Abschub“ der Deutschen aus den Grenzgebieten. Die Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung bezeichneten sie unbeirrt als sudetendeutsche Propaganda. Auf dem Podium sah man die Dinge anders.

Diskussion über das Schicksal der deutschböhmischen Mitbürger

Die Denkmalkommission brauchte drei Sitzungen, dann empfahl sie am 3. September 2009 in Anwesenheit eines ARD-Fernsehteams eine Gedenktafel auf dem Postelberger Friedhof mit der Aufschrift „Den Opfern des Massakers im Mai und Juni 1945“. In einer öffentlichen Stadtverordnetenversammlung Ende Oktober begründete Dr. Pehr den Antrag der Kommission, worauf es von Seiten der Kommunisten zu lauten Protesten kam. Mit ihrem Antrag, diesen Punkt von der Tagesordnung zu nehmen, kamen sie aber nicht durch. Die endgültige Entscheidung fiel einen Monat später. In Anwesenheit zahlreicher Medien nahmen die Stadtvertreter nach langem Ringen den Vorschlag der Kommission an, jedoch mit der modifizierten Inschrift: „Allen unschuldigen Opfern der Postelberger Ereignisse im Mai und Juni 1945“.

Die Gedenkplatte wurde am 3. Juni 2010 auf dem Friedhof vor zahlreichen Gästen aus Deutschland und Tschechien und unter starker Pressebeteiligung enthüllt. Nicht nur die Bürgermeister von Saaz und Postelberg waren anwesend, sondern auch der deutsche Botschafter. Minister Karel Schwarzenberg schickte einen Kranz. Mehrere Ansprachen und zwei beeindruckende Reden von Michal Pehr und Uta Reiff machten die Veranstaltung zu einem großen Ereignis. Viele Gäste, vor allem die, welche Angehörige in Postelberg verloren hatten, legten Kränze und Blumen nieder. ARD und ZDF berichteten ausführlich in den Abendnachrichten. „Dies ist ein Tag der Trauer und inneren Bewegung“, erklärte Uta Reiff gegenüber der ARD. „Nach 65 Jahren gibt es jetzt endlich einen Ort, wo ich um meinen Vater trauern kann.“

Nicht alle waren danach mit der Inschrift zufrieden, in der das Wort „Deutsche“ nicht vorkommt und das Massaker zu „Ereignissen“ verharmlost wird. Der tschechische Publizist Bohumil Doležal spottete über diese Kleinmütigkeit: „Fast ebenso gut hätte man schreiben können: Für alle unschuldigen Opfer aller Ereignisse aller Zeiten.“ Trotzdem ist die Anbringung dieser Gedenktafel ein Signal für das deutsch-tschechische Verhältnis. Die Diskussion darüber hat das Schicksal der deutschböhmischen Mitbürger endgültig ins Bewusstsein der tschechischen Öffentlichen gehoben und abgelöst von der Vorstellung gerechter Vergeltung. Viele Tschechen schämen sich heute für „Postelberg“ und andere geplante oder spontane Gewaltexzesse der Nachkriegszeit. Auf der anderen Seite sind sie auf dem Weg, das Schicksal der Deutschen in ihre eigene Erinnerungskultur aufzunehmen. Dies ist die Voraussetzung für eine dauerhafte Versöhnung über die Generationen hinweg. Schrille Tönen hinüber und herüber werden jetzt schwerer.

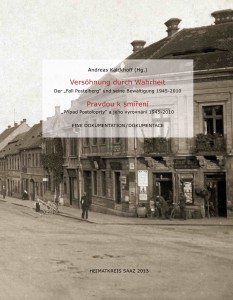

Das Buch „Versöhnung und Wahrheit. Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010“ dokumentiert im Detail, was ich hier skizziert habe. Es zeigt, wie geschichtliche Wahrheit mit den Mitteln der Wissenschaft, des Theaters, der Presse und öffentlicher Veranstaltungen ins allgemeine Bewusstsein gebracht werden kann. Tschechen und Deutsche haben bewiesen, dass sachliche Information ohne anklägerischen Eifer und der bescheidene Wunsch nach einem Ort der Trauer mehr erreicht als pfingstliche Fensterreden. Gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zwischen Völkern wird nur durch gemeinsame Arbeit an der geschichtlichen Erinnerung hergestellt. Das ist die Erkenntnis des Beispiels „Postelberg“.

Das Buch „Versöhnung und Wahrheit. Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010“ dokumentiert im Detail, was ich hier skizziert habe. Es zeigt, wie geschichtliche Wahrheit mit den Mitteln der Wissenschaft, des Theaters, der Presse und öffentlicher Veranstaltungen ins allgemeine Bewusstsein gebracht werden kann. Tschechen und Deutsche haben bewiesen, dass sachliche Information ohne anklägerischen Eifer und der bescheidene Wunsch nach einem Ort der Trauer mehr erreicht als pfingstliche Fensterreden. Gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zwischen Völkern wird nur durch gemeinsame Arbeit an der geschichtlichen Erinnerung hergestellt. Das ist die Erkenntnis des Beispiels „Postelberg“.

Auf dem Ochsenkarren ins Lager

Uschi Assfalg | Nürnberger Zeitung 18. September 2013

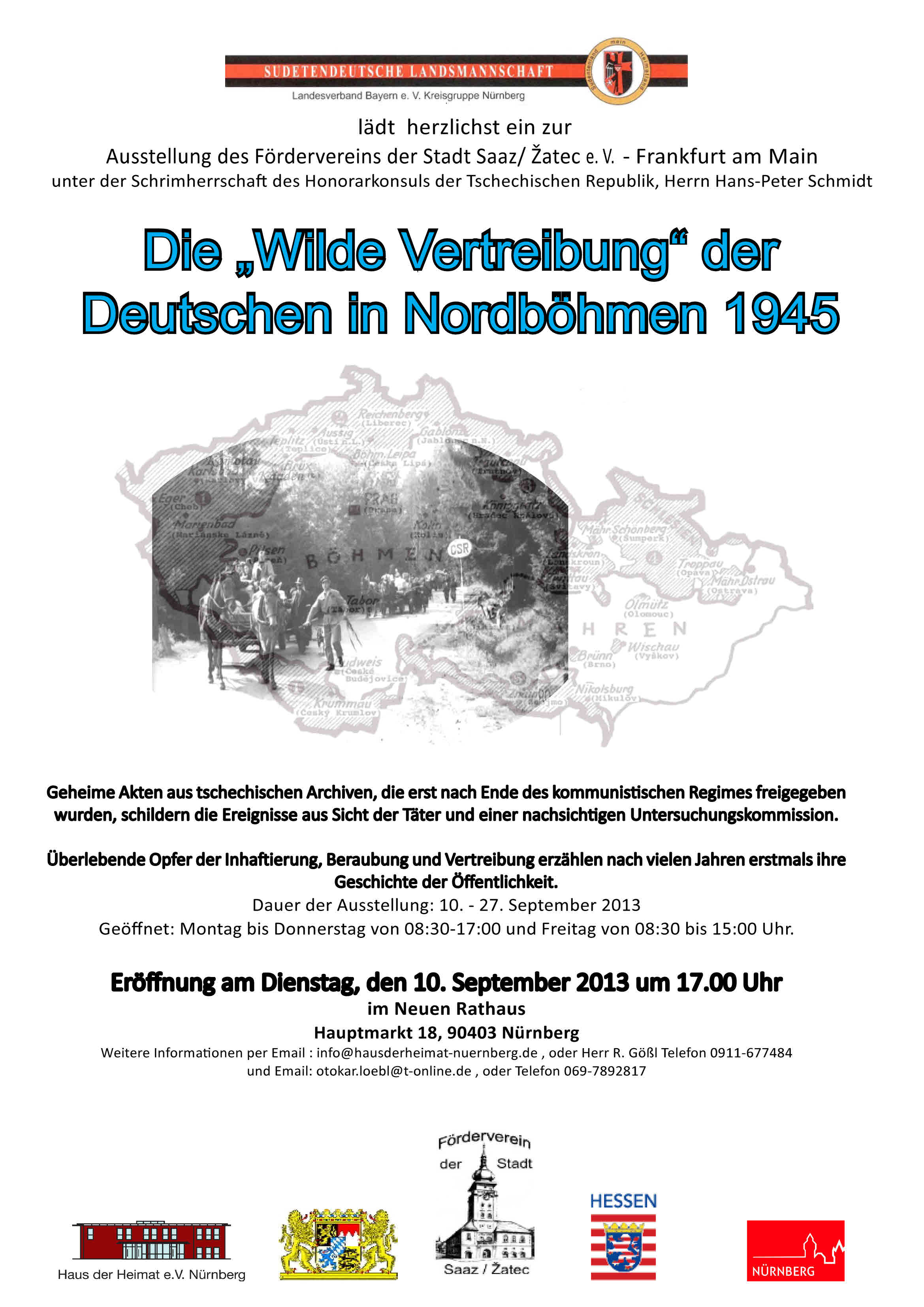

Ausstellung „Die ,Wilde Vertreibung’ der Deutschen in Nordböhmen 1945“

Lange muss Roland Gößl in sich hineinschauen, bis er eine Antwort auf die Frage findet, welche Gefühle die Ausstellung „Die ‚Wilde Vertreibung‘ der Deutschen in Nordböhmen 1945″ im Neuen Rathaus in ihm hervorruft. „Keine“, sagt er dann kurz und knapp. „Ich habe das Kapitel abgeschlossen.“

Wenn er allerdings in Grasset, dem Ort seiner frühen Kindheit in Nordböhmen, einen bestimmten Weg einschlage, dann mache sich bis heute eine eigenartige Beklemmung in ihm breit, gibt der Obmann der Kreisgruppe Nürnberg des Landesverbandes Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu.

Wenn er allerdings in Grasset, dem Ort seiner frühen Kindheit in Nordböhmen, einen bestimmten Weg einschlage, dann mache sich bis heute eine eigenartige Beklemmung in ihm breit, gibt der Obmann der Kreisgruppe Nürnberg des Landesverbandes Bayern der Sudetendeutschen Landsmannschaft zu.

Sechs Jahre alt war er und in der ersten Klasse, als an einem Tag Anfang August 1946 morgens um acht plötzlich an die Haustür getrommelt wurde, und jemand schrie: „Alles raus, Schlag zehn seit Ihr alle draußen! “ Auf einem Ochsenkarren ging es ab ins Lager Falkenau, im Gepäck zwei Koffer mit ein paar Habseligkeiten. „Wir wurden rausgeworfen und enteignet.“ Gößl gehört der Erlebnisgeneration an, genau wie die Opfer der Inhaftierung, Beraubung und Vertreibung, die in der Wanderausstellung des Fördervereins der Stadt Saaz (Žatec) zu Wort kommen – so wie auch die Täter.

Auf den mit viel Text ausgestatteten Schautafeln wird die 900-jährige Geschichte der Deutschen in Böhmen und Mähren, der heutigen Tschechischen Republik, aufgezeichnet. Da gab es Zeiten friedlichen Zusammenlebens der beiden Volksgruppen Deutsche und Tschechen und immer wieder auch solche, in denen sie sich bekriegten und gegenseitig vertrieben. Die Nazidiktatur riss das ganze Gefüge aus den Angeln und das Grauen zog ein für Juden, Tschechen und sudetendeutsche Demokraten. Nach der Kapitulation Deutschlands und dem Einmarsch der Roten Armee wurden die Russen in der Tschechoslowakei als Befreier gefeiert. Für die Deutschen brach eine Zeit voller Angst und Willkür an, wie Zeitzeugen auf den Schautafeln berichten. In den Monaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war in Nordböhmen kein deutschsprachiger Bürger mehr sicher – ob Nazi oder nicht. Anhand geheimer Akten aus tschechischen Archiven weiß man inzwischen, dass die „Abschiebungen“ nicht „wild“ oder spontan waren. Sie wurden gezielt nach dem Muster der Kommunisten organisiert und gelenkt.

Die Ausstellung erhebt, wie Kurator Otokar Löbl in seinem Vorwort zum Ausstellungskatalog schreibt, nicht den Anspruch, die politischen Hintergründe in allen Verästelungen darzustellen. Sie dokumentiere vielmehr in Ausschnitten Taten und Motive.

Die Ausstellung im Neuen Rathaus ist bis 27. September montags bis donnerstags von 8.30 bis 17 Uhr und freitags bis 15 Uhr zu besichtigen. Ergänzend ist die zweisprachige Buchdokumentation „Versöhnung durch Wahrheit„, herausgegeben von Andreas Kalckhoff, erhältlich.

Hier geht es zur Ausstellung Online …