Von Otokar Löbl | Ansprache zur Ausstellung im Regionalmuseum Saaz von 2. November bis 31. Dezember 2010

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich heiße sie herzlich willkommen zur Ausstellung „Die Juden von Saaz“. Erlauben Sie mir bitte, einige kurze Erläuterungen zur Entstehung und Bestimmung dieser Ausstellung.

Ich bin hier in Saaz in den sechziger Jahren geboren und seit meiner Umsiedlung nach Deutschland im Jahre 1970, die nicht nur familiäre Gründe hatte, habe ich überwiegend gute Erinnerungen an meine Heimatstadt. Ich selbst betrachte mich als einen Patriot dieser schönen Stadt.

Ich bin hier in Saaz in den sechziger Jahren geboren und seit meiner Umsiedlung nach Deutschland im Jahre 1970, die nicht nur familiäre Gründe hatte, habe ich überwiegend gute Erinnerungen an meine Heimatstadt. Ich selbst betrachte mich als einen Patriot dieser schönen Stadt.

Jeder Mensch befasst sich ab einem bestimmten Alter mit seiner Herkunft und seinen Wurzeln. Das Schicksal meiner Eltern, genauso wie das des überwiegenden Teils der Bewohner dieser Stadt, war nicht einfach, sondern oft bewegt. Zwei Kriege und die anschließende kommunistische Diktatur hinterließen ihre Spuren. Ein Teil davon bekommt man als junger Mensch mit, aber viele Gespräche mit den Eltern gab es darüber eigentlich nicht. Die Gründe dafür sind von Familie zu Familie unterschiedlich.

Die Wurzeln meiner Mutter waren relativ einfach zu verfolgen. Ihre Verwandtschaft wurde aus dem von den Amerikanern besetzten Teil der Sudeten ziemlich undramatisch vertrieben. Problematisch wurde es mit den Vorfahren meines Vaters. Außer einer Schwester und zwei Cousins, die Europa 1937 rechtzeitig verlassen hatten, war von seiner Familie keine Spur mehr zu finden. Mein Vater starb, als ich 17 war; so erfuhr ich nicht viel von ihm, was mir heute sehr leid tut. Meine Großmutter ist hier in Saaz auf dem jüdischen Friedhof beerdigt.

Aus persönlichen Gründen fing ich an, nachzuforschen, und vor mir öffnete sich eine zwar vergangene, aber doch neue Welt. Ich betrachte es als meine Pflicht, diese Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen.

Denn wie ein bedeutender deutscher Historiker Johannes Droysen sagte: „Nicht die Vergangenheiten sind die Geschichte, sondern das Wissen des menschlichen Geistes von ihnen. Und dies Wissen ist die einzige Form, in der die Vergangenheiten unvergangen sind, in der die Vergangenheiten als in sich zusammenhängend und bedeutsam, als Geschichte erscheinen.“ Die Geschichte muss daher ständig ergänzt und manchmal sogar neu geschrieben werden. Am besten drückte dies Prof. PhDr. František Šmahel aus: „Die Geschichte wird immer neu geschrieben, denn sonst würde sie für uns als Bürger ihren Sinn verlieren. Es kann nämlich sein, ich will es nicht heraufbeschwören, dass man in der Geschichte und ihren Gestalten wieder seine Stärke sucht und dies ohne Rücksicht auf den Fortschritt der europäischen Integration. Die Geschichte als Wissenschaft sollte sich aber nicht durch nationale und religiöse Rücksichtnahmen binden. Auch wenn sie mit ihren Erkenntnissen manchmal verletzt.“

Aus diesem Grund habe ich mich zusammen mit unserem Verein und allen, die sich an dem Projekt „Die Juden von Saaz“ beteiligen, entschlossen, diese Ausstellung durchzuführen. Die Nachforschungen waren nicht einfach. Die meisten Juden aus dem Saazer Land leben entweder nicht mehr – denn sie überlebten den Holocaust nicht – oder sind in der ganzen Welt verstreut. Dasselbe gilt für die Urkunden und schriftliche Nachweise, die sich in unterschiedlichen Archiven befinden und noch nie gesichtet wurden.

Aus diesem Grund habe ich mich zusammen mit unserem Verein und allen, die sich an dem Projekt „Die Juden von Saaz“ beteiligen, entschlossen, diese Ausstellung durchzuführen. Die Nachforschungen waren nicht einfach. Die meisten Juden aus dem Saazer Land leben entweder nicht mehr – denn sie überlebten den Holocaust nicht – oder sind in der ganzen Welt verstreut. Dasselbe gilt für die Urkunden und schriftliche Nachweise, die sich in unterschiedlichen Archiven befinden und noch nie gesichtet wurden.

Deswegen besuchten wir im Frühjahr dieses Jahres Saazer Juden, die in Israel leben, und befragten sie zu ihren Erinnerungen an Saaz. Ein Teil dieser Gespräche wird in dieser Ausstellung als Video vorgeführt. Aus dem umfangreichen Filmmaterial möchten wir einen Dokumentarfilm erstellen. Er soll auch die Luftbrücke Saaz–Tel Nof (Haifa) im Jahre 1948 zum Thema haben. Auch zu diesem Thema ist eine Ausstellung geplant.

Dank vieler hilfsbereiter Menschen, auf die ich später noch zu sprechen kommen werde, ist es uns gelungen, genügend Material für diese Ausstellung zusammenzubringen. Ich versuchte, mich auf die Meilensteine der Geschichte der Juden in Saaz zu konzentrieren. Über manche Schicksale bekam ich auch fotografisches und urkundliches Material. Dies alles sind nur Splitter, aber ich hoffe dennoch, dass sie Ihnen das Leben der Saazer Juden näher bringen können.

Die Ausstellung ist aber nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet. Ihre Aufgabe ist auch, dass sie eine Hilfe zur Verteidigung und Bewusstseinsbildung gegen den immer noch vorhandenen latenten Antisemitismus wird. Dieser entsteht vor allen durch Unkenntnis, Vorurteile und durch die falsche Auslegung der sogenannten „Auserwähltheit des jüdischen Volkes. Diese bedeuten aber in der jüdischen Religion an erster Linie die Verantwortungsübernahme für das eigene Leben und für die Handlungen gegenüber den Mitmenschen und Gott.

Die Ausstellung ist aber nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet. Ihre Aufgabe ist auch, dass sie eine Hilfe zur Verteidigung und Bewusstseinsbildung gegen den immer noch vorhandenen latenten Antisemitismus wird. Dieser entsteht vor allen durch Unkenntnis, Vorurteile und durch die falsche Auslegung der sogenannten „Auserwähltheit des jüdischen Volkes. Diese bedeuten aber in der jüdischen Religion an erster Linie die Verantwortungsübernahme für das eigene Leben und für die Handlungen gegenüber den Mitmenschen und Gott.

Der verbale Antisemitismus der Deutschen transformierte wie in Deutschland und Österreich, so auch in Saaz auf furchtbare Weise. Erst wurden die Juden aus der Gesellschaft ausgeschlossen und entrechtet, dann wurden sie ihrer materiellen Existenz beraubt und schließlich physisch vernichtet. Wir sollten uns immer das Bibelzitat vor den Augen halten: „Am Anfang war das Wort …“

Der radikale deutsche Antisemitismus hat seine Wurzel in Wien, wo Georg Ritter von Schönerer den Spruch prägte: „Religion ist einerlei, Rasse ist die Schweinerei“. In den Sudeten wurde schon 1919 eine radikale „Deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei“ (DNSAP) gegründet. Und dies schon Monate bevor der erfolgslose Maler von schlechten Ansichtskarten die NSDAP in München mitgründete. Diese sudetendeutsche Partei verfolgte in ihrem Programm eine klare und strenge antijüdische Richtung.

Der Antisemitismus war und ist kein Monopol der Deutschen. Er war auch in der ersten Tschechoslowakischen Republik verbreitet, wenn auch unter dem Tarnmantel der Vorwürfe, dass sich die Juden zur deutschen Kultur bekannten und überwiegend die deutsche Sprache benutzen. Letzteres wurde ihnen am meisten vorgehalten.

Ich hoffe, dass diese Ausstellung ein weiterer Schritt auf unserem „Saazer Weg“ ist, dass sie hilfreich ist für die Überwindung vieler Vorurteile gegenüber den Juden und einen Beitrag zur weiteren Entwicklung einer bürgerlichen Gesellschaft in Saaz leistet.

Das nächste Ziel unseres Verein ist, in Zusammenarbeit mit dem Regionalmuseums und allen Bürgern dieser Stadt an einem eigene Standort eine ständige Ausstellung zur deutschen und jüdischen Geschichte der Stadt Saaz zu installieren. Wir hoffen, dass uns dies bis zum Jahre 2015 gelingt, in der die Stadt ihr 750jähriges Jubiläum der Erteilung der Stadtrechte durch König Otokar II. begeht.

Zum Schluss möchte ich mich bei allen Institutionen, Organisationen und Menschen bedanken, die diese Ausstellung ermöglicht haben, ins besonders bei dem Direktor des Museums in Saaz, Herrn Kopica und seinem Team, bei allen Angestellten des Prager jüdischen Museums, die mich sehr unterstützten. Weiters bei Herrn Mgr. Petr Šimaček, der leider heute nicht anwesend sein konnte, für seine Arbeit, Koordination und Betreuung des Projektes, bei der jüdischen Gemeinde Teplitz und beim Heimatkreis Saaz in Roth, der hier heute durch Frau Uta Reiff vertreten ist. Falls ich jemanden vergessen habe, bitte ich dies zu entschuldigen.

Morgen um 17.00 Uhr laden wir Sie herzlich zu einer Benefizvorstellung der Kinderoper Brundibar ein. Diese wurde zu ersten Mal im Ghetto Theresienstadt uraufgeführt. Der Erlös der Veranstaltung wird für die Revitalisierung des jüdischen Friedhofs in Saaz verwendet, der ein bedeutsames historischen Mahnmal werden soll.

Johannes von Saaz – Deutscher, Tscheche oder Europäer?

Referat in der Bildungs- und Begegnungstätte Heiligenhof,

Bad Kissingen 4. Oktober 2010

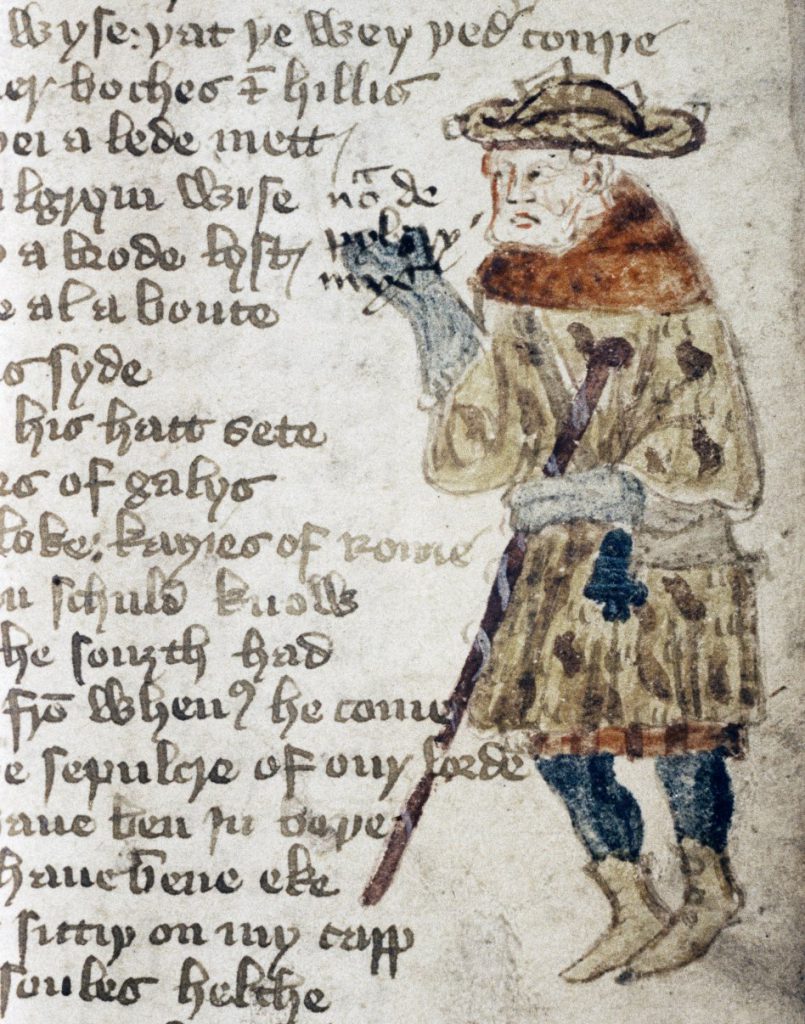

Johannes von Saaz (ganz rechts) als Stifter des Hieronymus-Officiums in Eger; links der hl. Hieronymus mit seinem Löwen (Bibliothek des Nationalmuseums Prag)

Zwei der für die deutsche Literatur bedeutendsten Dichter stammen aus Böhmen: Franz Kafka – und der Autor des „Ackermann aus Böhmen“, der in den lateinischen Quellen abwechselnd als Iohannes Tepla und Iohannes de Sitbor erscheint. Im westböhmischen Schüttwa (Šitboř) im ehemaligen Bezirk Bischofteinitz ist er wahrscheinlich geboren, im nordböhmischen Tepl, wo es eine Lateinschule gab, aufgewachsen, doch die meiste Zeit seines Lebens hat er in Saaz verbracht. Er hat studiert, auf jeden Fall auch Rechtswissenschaft, und den Magistertitel erworben. Man vermutet, dass er Beziehungen zur Prager Hofkanzlei hatte, mit großer Wahrscheinlichkeit zu Johannes von Neumarkt, der zwanzig Jahre lang der Kanzler Kaiser Karls IV. war. Er wird sogar als sein Schüler bezeichnet, obwohl ein direkter Kontakt zwischen Johannes von Neumarkt und Johannes von Saaz nicht nachweisbar ist.

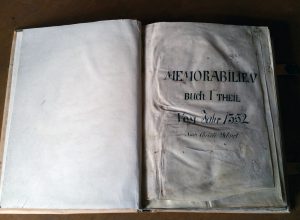

Johannes von Neumarkt, von dem wir noch mehr hören werden, war bis 1374 als Kanzler im Amt. Im Jahr darauf ist unser Johannes erstmals in Saaz urkundlich. Es wäre denkbar, dass er zuvor in der Prager Hofkanzlei tätig war. Spätestens seit 1383 war er Stadtschreiber und Notar in Saaz (civitatis notarius), denn in diesem Jahr legte er das Saazer Stadtbuch an, ursprünglich eine Urkundensammlung, später auch mit erzählenden Einträgen. Außerdem war er Leiter der Saazer Lateinschule (rector scolarum). 1411 – also nach über 35jähriger Tätigkeit – gab er seine Ämter in Saaz auf, um in der 1348 gegründeten Prager Neustadt erster Notar und Stadtschreiber zu werden. Zwei Jahre später – 63jährig oder älter – erkrankte er schwer und starb zwischen Juni 1414 und April 1415. Er hinterließ fünf Kinder und eine Witwe namens Clara.

Johannes von Saaz hat außer dem berühmten Prosatext „Der Ackermann aus Böhmen“ als dichterisches Werk nur noch einige deutsche Verse hinterlassen. Die Formelbücher, die er verfaßt hat – es handelt sich dabei um Musterbriefsammlungen –, sind seiner Stadtschreibertätigkeit zuzuordnen. Es fällt deshalb schwer, betrachtet man seine Lebensleistung, ihn als Dichter zu bezeichnen. Aber zwischen Kunst und Wissenschaft wurde damals noch nicht so streng unterschieden wie heute.

Deutscher oder Tscheche?

Was ich hier vortrage, ist der Stand der Wissenschaft. Dass ich dies extra erwähne, gehört zu unserem Thema. Denn der Autor des „Ackermann aus Böhmen“ war – und ist vielleicht heute noch – eine umstrittene Person. Als ich 2002 zur Tausendjahrfeier von Saaz auf einer Tagung im Prager Senat meine erste Rede zu diesem Thema hielt, wurde in einem Diskussionsbeitrag bestritten, dass dieser Autor überhaupt ein Deutscher sei. Man muß diesen heftigen Einwand, der aus den Nationalitätenkämpfen der ersten Tschechoslowakischen Republik stammt, als Reaktion auf die nationalistische Vereinnahmung des „Ackermann“ durch die Deutsch-Böhmen, die sich seit diesen Tagen „Sudetendeutsche“ nennen, verstehen. Ich bin mit einem Ackermann-Büchlein aufwachsen, das meiner Mutter als Schullektüre diente und die Vertreibung überstanden hat: Es ist als Nummer 8 in der Reihe „Bücher der Deutschen“ im Stiepel-Verlag aus Reichenberg (heute Liberec) erschienen. Ich werde auf diesen unerfreulichen Teil der Wirkungsgeschichte dieses Buches am Ende zu sprechen kommen.

Dass es überhaupt zum Zweifel an der Nationalität des Autors kommen konnte, liegt zum einen am Autor selbst, der unter verschieden Namen überliefert ist und dessen Identität und Lebenslauf aus verschiedenen Quellen mühevoll erschlossen werden muß. Zum anderen ist die Überlieferungsgeschichte des Werkes selbst daran schuld. Denn das Original der Handschrift, die um 1400 verfaßt wurde, ist nicht mehr erhalten, es gibt nur spätere Abschriften und nur aus dem bayerischen Raum, nicht aus Böhmen. Die älteste überlieferte Handschrift stammt von 1449. So hat man denn von tschechischer Seite eine lateinische Originalschrift vermutet, womit die Nationalität des Autors offen bliebe. Man hat jedoch bis jetzt keine gefunden und wird dies wahrschlich auch nicht, denn es gibt einen starken Hinweis dagegen:

Dass es überhaupt zum Zweifel an der Nationalität des Autors kommen konnte, liegt zum einen am Autor selbst, der unter verschieden Namen überliefert ist und dessen Identität und Lebenslauf aus verschiedenen Quellen mühevoll erschlossen werden muß. Zum anderen ist die Überlieferungsgeschichte des Werkes selbst daran schuld. Denn das Original der Handschrift, die um 1400 verfaßt wurde, ist nicht mehr erhalten, es gibt nur spätere Abschriften und nur aus dem bayerischen Raum, nicht aus Böhmen. Die älteste überlieferte Handschrift stammt von 1449. So hat man denn von tschechischer Seite eine lateinische Originalschrift vermutet, womit die Nationalität des Autors offen bliebe. Man hat jedoch bis jetzt keine gefunden und wird dies wahrschlich auch nicht, denn es gibt einen starken Hinweis dagegen:

Man hat nämlich inzwischen ein Schreiben des Autors an seinen Jugendfreund Peter Rothers entdeckt. Rothers – auch als „Petrus von Tepl“ urkundlich an – war ein wohlhabender Jude in Prag, der gute Kontakte zum Hof Wenzels IV. hatte und auch als Geldgeber der Stadt Saaz auftrat. Der Brief muß vor 1411 verfaßt worden sein, denn Johannes gibt sich als civis Zacensis, als „Saazer Bürger“, zu erkennen. Es handelt sich um ein lateinisches Begleitschreiben zum libellus Ackerman, dem „Ackermann-Büchlein“, wie er sein schmales Werk nannte. Darin teilte er dem Freund quasi entschuldigend mit, er habe versucht, in einen deutschsprachigen Text (ex teutonico linguagio, wörtlich: Text „aus deutschem Sprachmaterial“) soviel rhetorische Kunstfertigkeit wie möglich zu legen. Für einen Gelehrten seiner Zeit, der mit seinen Kollegen sonst nur lateinisch verkehrte, war es nämlich nicht selbstverständlich, in der Volkssprache – in hoc idiomate indocili („in diesem ungelehrten Dialekt“) – zu schreiben und zu dichten. Weiter nach einer lateinischen oder gar tschechischen Urschrift zu suchen, die auch ins Gespräch gebracht wurde, erübrigt sich damit. Schade freilich, dass nur der Brief erhalten ist und nicht das urschriftliche Büchlein dazu!

Klage gegen den Tod

Verschaffen wir uns einen kurzen Überblick über das Werk. Der Libellus Ackerman ist die in 34 Kapitel gegliederte Klage eines „Ackermanns“ gegen den personifizierten Tod, der ihm seine junge Frau geraubt hat. Der Ackermann beschimpft dabei den Tod „als schädlichen Urfeind aller Welt“, als „schändlichen Mörder aller Menschen“, verflucht ihn „ewiglich“ und fordert Gott auf, ihn aus der Schöpfung zu tilgen. Der Tod nennt ihn dafür töricht, denn alle irdische Kreatur müsse notwendigerweise „zunichte“ werden.

„Klage“ ist hier, wie im Deutschen heute noch, doppeldeutig: Anklage und Wehklage. Man trennte das damals aber nicht so streng wie heute: Die persönliche Verletzung, der erlittene Schade war der Kern jeder Anklage, die noch nicht zwischen Privatrecht und Strafrecht unterschied: „Denn auf großes Leid muß große Klage folgen“, heißt es im Ackermann, „Nicht menschlich handelte ich, wenn ich solch liebliche Gottesgabe (seine Frau Margareta), die niemand als Gott allein geben kann, nicht beweinte[i] (…) Erwägt es selber, ob ich nicht mit Recht zürne, rase und klage: Von euch bin ich meines freudenreichen Lebens beraubt, um tägliche gute Lebenstage betrogen und um allen wonnebringenden Besitz gebracht.[ii]“

Die strenge Form von Rede und Wechselrede des Libellus Ackerman ist dem Gerichtsprozeß entlehnt, eine im Mittelalter (und übrigens auch heute noch im amerikanischen Kino) beliebte literarische Form. Der Kläger wendet sich an Gott als den Herren des Todes, klagt diesen als Räuber an, fordert von ihm für den grausamen Raub an seiner Frau Genugtuung und Buße und verlangt quasi seine Amtsenthebung: „O Gott, aller betrübten Herzen Tröster, tröste und entschädige mich armen, betrübten, unglücklichen, vereinsamten Mann! Verhänge, Herr, Strafe, übe Vergeltung an ihm, gebiete ihm Einhalt und vertilge Ihn, den greulichen Tod, der dein und unser aller Feind ist! Herr, in deiner Schöpfung ist nichts Greulicheres, nichts Scheußlicheres, nichts Schädlicheres, nichts Herberes, nichts Ungerechteres als der Tod![iii]“

Diese Sätze aus dem 15. Kapitel scheinen unerhört: Hier wird Gottes Schöpfung drastisch und wortreich kritisiert! Der Mensch fordert – im Rahmen eines Prozesses – nichts Geringeres, als dass Gott den Tod aus der Schöpfung tilgt. Aber den Regeln des scholastischen Disputs, der mittelalterlichen Philosophie nach, geht das durch: Die Rolle des advocatus diaboli, des „Teufels Anwalt“, der gegen Gottes Ordnung das Böse und Falsche verteidigt, war erlaubt – vorausgesetzt, er verliert am Ende. Es wird also interessant, zu sehen, wie der Prozeß ausgeht!

Der Tod hat zunächst keine Mühe, zu parieren: Er hat alle theologischen, philosophischen und rationalen Argumente auf seiner Seite: Er handle, sagt er, in Gottes Auftrag, der ihm die Erde zugeteilt habe, „dass wir alles Überflüssige ausroden und ausjäten“[iv]. Wenn alles am Leben bliebe, könnte man es bald vor Wölfen und Mücken nicht mehr aushalten, und ein Mensch fräße den anderen. Im Übrigen sei der Tod eine Folge des Sündenfalls. Er sei auch kein Räuber, sondern ein rechtlich verfahrender Richter, der alle gleich behandle, weder Adel, noch Wissen, noch Schönheit schone, auch Alter und Jugend nicht berücksichtige: „Du fragest, wer wir seien: wir sind Gottes Hand, der Herr Tod, ein gerecht arbeitender Mäher!“[v]

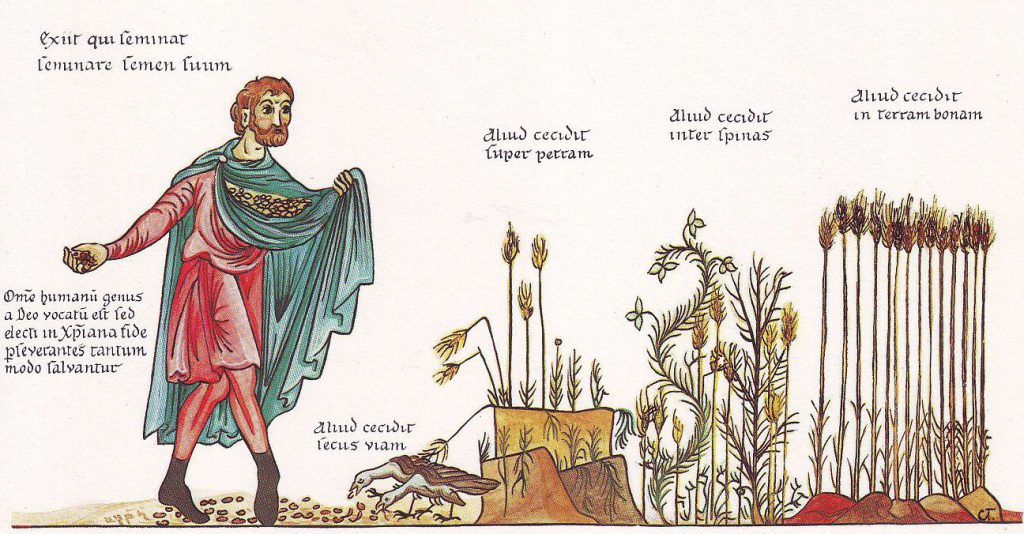

Der Kläger stellt sich dagegen als „Ackermann“ vor, dessen Pflug „vom Vogelkleide stammt“[vi] – also die Schreibfeder ist. Er ist also keineswegs ein Bauer, sondern ein Gelehrter. Aber mit der Selbststilisierung als Sämann, der für Leben, Wachstum und Ernährung sorgt, erhebt er sich auch metaphorisch zum Gegenspieler des tödlichen Mähers, des Schnitters Tod.

Doch hat er an Argumenten, so scheint es, nicht viel zu bieten, jedenfalls nicht philosophisch und schon gar nicht theologisch, nicht aus mittelalterlicher Sicht und auch nicht aus moderner. Am allgemeinsten ist noch sein Vorwurf, der Tod sei ungerecht, weil er immer die Falschen hole: „Eher das Tüchtige als das Untüchtige nimmt er hinweg; das Schädliche, Alte, Sieche, Unnütze läßt er oft hier, die Guten und Wackeren rafft er alle dahin.“[vii]

Doch am Ende zieht er sich immer wieder auf den Standpunkt subjektiven Leids zurück, preist die Verstorbene, beschwert sich über ihren ungerechten und allzu frühen Tod: „Mit vollem Rechte klage ich, denn sie war edel von Geburt, reich an Ehre, rüstig und an Gestalt hochgewachsener als alle ihre Gespielen.[viii] (…) Alle meine Freude ist mir vor der Zeit entschwunden; zu früh ist sie mir entschlüpft; allzu schnell habt Ihr sie mir entrissen, die Treue, die Teuere, als Ihr mich ohne Erbarmen zum Witwer und meine Kinder zu Waisen habt gemacht.[ix]“

Die Verteidigung des Todes

Dem Tod fällt es da leicht, gegenzuhalten: „Besser geschwiegen, als nutzlos geredet“[x], schilt er, „Du hast nicht aus der Weisheit Brunnen getrunken: das erkenne ich an deinen Worten. Ins Wesen der Dinge hast du nicht gesehen; in die Wechselwirkung weltlicher Dinge hast du nicht gelugt; in die Verwandlung des Irdischen hast du nicht geblickt: ein täppischer junger Hund bist du[xi] (…) Töricht ist, wer die beweint, die doch sterben müssen. Füge dich! (…) Bedenke besser, du Tor, was du beklagen sollst![xii]“

Danach zieht er alle Register der Lebensweisheit und Philosophie. Noch einmal betont er, dass der Tod keine Ausnahme mache: „Wenn alle menschlichen Geschlechter, die gewesen sind oder noch sein werden, müssen vom Sein zum Nichtsein kommen: Was sollte die Gepriesene, die du beweinst, vor ihnen voraushaben, dass ihr nicht geschehe wie allen andern und allen andern wie ihr? Du selber wirst uns nicht entrinnen, so wenig du auch jetzt daran denkst.“[xiii]

Dann wird er philosophisch: „Du fragst, was wir seien: Wir sind nichts und sind doch etwas. Deshalb nichts, weil wir weder Leben noch Wesen, noch Gestalt haben, nicht Geist sind, nicht sichtbar, nicht greifbar sind. Deshalb etwas, weil wir sind des Lebens Ende, des Seins Ende, des Nichtseins Anfang, eine Grenzlinie zwischen diesen beiden (…) Alle Wesen, die Leben haben, müssen verwandelt von uns werden[xiv] (…) Des Anfangs Geschwister ist das Ende.[xv]“

Und außerdem sei das Leben geliehen. „Wer ausgesandt wird, hat die Pflicht, wiederzukommen (…) Was ein Mensch entlehnt, das soll er zurückgeben. Als Fremde wohnen alle Menschen auf Erden. Aus Etwas zu Nichts müssen sie werden. Auf schnellem Fuß eilt des Menschen Leben dahin; jetzt noch gelebt – im Handumwenden gestorben. In kurzen Worten zusammengefaßt: Jeder Mensch ist uns ein Sterben schuldig und es ist ihm angeerbt zu sterben[xvi] (…) Das Leben ist um Sterbens willen geschaffen; wäre das Leben nicht, so wären wir nicht, unser Amt wäre nicht; aber damit zerfiele auch der Welt Ordnung.[xvii]“

Schließlich bietet er stoische Lebenshilfe: Der Kläger solle sich doch in das Unwiderrufliche fügen: „Sobald du etwas verloren hast und es nicht wieder erlangen kannst, so tue, als sei es nie dein Eigen gewesen.“[xviii] Er solle sich doch eine neue Frau suchen, aber bedenken, dass es keine Liebe ohne Leid gebe: „Je mehr Liebe dir wird, je mehr Leid widerfährt dir; hättest du früher auf Liebe verzichtet, so wärest du nun von Leid befreit (…) Weib, Kind, Vermögen und alles irdische Gut muß etwas Freude am Anfang und viel Leid am Ende bringen (…) Leid ist der Liebe Ende, der Freude Ende ist Trauer, nach Lust muß Unlust kommen (…) Nach solchem Ende laufen alle lebendigen Dinge hinaus[xix] (…) Laß hinfließen Liebe, laß hinfließen Leid!“[xx]

Was soll der Ackermann – was sollen wir – dagegen ernstlich einwenden? Der Ackermann, der sich eben noch als Gelehrter offenbart hat, gibt sich plötzlich intellektuell bescheiden, aber er bleibt hartnäckig bei seinem Thema: „Wie ungelehrt ich auch bin, wie wenig ich habe bei wissensreichen Meistern Weisheit gelernt, soviel weiß ich doch wohl, dass Ihr meiner Ehren Räuber, meiner Freuden Dieb, meiner guten Lebetage Entwender, meiner Wonnen Vernichter und Zerstörer alles dessen seid, was mir das Leben freudvoll und lieb gemacht hat (…) Unglücklich, einsam und leidvoll bleibe ich, ohne Entschädigung von euch zu finden; voller Ersatz könnte mir ja von euch nach so großer Missetat ohnedies nie mehr zuteil werden. Wie ist’s damit, Herr Tod, aller Leute Ehebrecher?.“ [xxi]

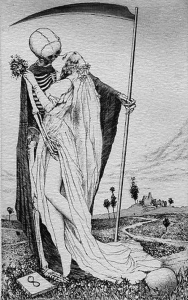

Der Tod als Ehebrecher, der dem Mann die Frau stiehlt: ein starkes Bild! Viele Maler haben dieses Thema unter dem Titel Der Tod und das Mädchen bearbeitet. Aber hinter diesem Bild, dieser rhetorische Figur steckt mehr als eine hübsche Idee: nämlich der Anspruch des Menschen, in seinem Leiden ernst genommen zu werden und sich nicht mit philosophischen Spitzfindigkeiten, auch nicht mit theologischen Weisheiten abspeisen zu lassen: „Verwirrende Gedanken gaukelt Ihr mir vor, unter die Wahrheit mischet Ihr Falsches mir ein und wollet mir mein ungeheures Sinnenleid, Vernunftleid und Herzeleid aus den Augen, aus den Sinnen und aus dem Gemüte schwätzen. Das gelingt euch nicht, denn mich bekümmert ein so bitterer Verlust, dass ich für ihn niemals Ersatz finden kann.“[xxii]

Dem Ackermann die Ehre, dem Tod der Sieg

So geht der Tod denn schließlich auf seine Klage ein. Wenn der Ackermann so viel Aufhebens um den Verlust einer jungen, hübschen Frau mache, müsse er doch mal sagen, wie es um den Menschen in Wirklichkeit bestellt sei: „Du machst aus einem Menschen, was dir gefällt. Dennoch kann er nicht mehr sein, als ich dir sagen will – mit Verlaub aller reinen Frauen. Ein Mensch wird in Sünden empfangen, mit unreinem, abscheulichem Unflat im mütterlichen Leibe genährt, nackt und wie ein Bienenstock beschmiert geboren: ein rechtes Scheusal, ein Kotfaß, eine unreine Speisekammer, (…) ein faules Aas, (…) ein bodenloser Sack, eine löchrige Tasche (…) ein gemaltes Blendwerk.“[xxiii]

Und dann zieht er alle Register mittelalterlicher Weltverachtung und Misogynie, wobei er speziell auf die Jugend und Schönheit eingeht: „Sobald ein Mensch geboren wird, sobald ist er alt genug zu sterben. Du meinst vielleicht, das Alter sei ein edler Schatz? Nein, es ist bresthaft, mühsam, mißgestalt, kalt und allen Leuten ungefällig (…) Beklagst du weiters ihre Schönheit, so tust du kindlich; eines jeglichen Menschen Schönheit muß entweder das Alter oder der Tod vernichten. Alle rosenfarbigen Mündlein müssen mißfarben werden, alle roten Wängelein müssen bleich werden, alle lichten Äugelein müssen dunkel werden.“[xxiv]

Er habe deshalb der jungen Frau, als er sie hinwegnahm, nur einen Gefallen getan: „Ihr ist nur freundlich und gnädig geschehen: bei fröhlicher Jugend, bei herrlichem Leib, (…) in besten Ehren, (…) mit unbeflecktem Rufe haben wir sie in unsere Gnade aufgenommen. Solches haben gepriesen, danach haben begehret alle Weisen, als sie sprachen: ‚Am schönsten gestorben, wenn am schönsten gelebt.'“[xxv]

Auch am Eheleben läßt der Tod kein gutes Haar: „Sobald ein Mann ein Weib nimmt, sobald ist er zu zweit in unserem Gefängnis. Sogleich hat er einen Hemmschuh, (…), ein Joch, (…) eine schwere Last, einen Fegeteufel, eine tägliche Rostfeile, die er auf rechtliche Weise nicht loswerden kann, solange wir ihm nicht unsere Gnade erweisen. Ein beweibter Mann hat Donner, Hagel, Füchse, Schlangen alle Tage in seinem Hause. (…) Siech zur Arbeit, gesund zur Wollust, zahm und wild ist sie, wie sie es braucht. (…) Dies ist ihr zu süß, das ist ihr zu sauer; dies ist zuviel, das ist zu wenig; nun ist es zu früh, nun ist es zu spät – so wird alles getadelt. (…) Der Ärger der Nacht sei dabei ganz verschwiegen; unseres Alters wegen schämen wir uns davon zu sprechen.“[xxvi]

Damit aber kommt er dem Ackermann gerade recht: Dieses Menschen- und Frauenbild will er nicht gelten lassen! „Pfui, Ihr böser Schandsack! Wie verkleinert, mißhandelt und verunehrt Ihr den edlen Menschen, Gottes allerliebstes Geschöpf, und schmäht damit auch die Gottheit! (…) Wärt Ihr in dem Paradiese entstanden, so wüßtet Ihr, dass Gott den Menschen und alle Dinge vollkommen gut erschaffen hat und den Menschen über sie alle gesetzt hat (…) Engel, Teufel, Schrätlein …, das sind Geister in Gottes Zwangherrschaft. Der Mensch aber ist das allerachtbarste, das allergeschickteste und allerfreieste Werkstück Gottes. Ihm selber gleich hat es Gott gebildet … Der Mensch allein hat die Vernunft empfangen, den edlen Schatz; er ist allein der liebliche Körper, dem gleich niemand etwas verfertigen kann als Gott allein … Gebt den Streit auf, Herr Tod! Ihr seid des Menschen Feind; darum sprecht Ihr nichts Gutes von ihm.“[xxvii]

Auch die Eheschelte läßt er nicht gelten: „Man sage, was man wolle: wenn Gott mit einem reinen, züchtigen und schönen Weibe begabt, so heißt die Gabe Gottesgabe und ist eine Gabe, wertvoller als alle irdische, äußerliche Gabe.[xxviii] (…) Euer unvernünftiges Frauenlästern, Herr Tod, gereicht euch wahrlich zur Schande und den Frauen zur Scham. (…) Ein züchtiges, schönes, keusches und in Ehren beständiges Weib ist mehr als alle irdische Augenweide. So mannhaften Mann sah ich nie, der sich recht mutig erwies, ohne dass er durch Frauenhilfe gelenkt wurde. (…) Rechte Sitte und Ehre lehren die edlen Frauen in ihrer Schule (…) Einer reinen Frau Fingerdrohen ermahnt und bestraft einen wackern Mann mehr als alle Waffen. Ohne Schönfärbung kurz gesagt: Aller Welt Stütze, Befestigung und Förderung sind die edlen Frauen.“[xxix]

Dagegen fällt nun wiederum dem Tod nichts Rechtes mehr ein: Er zieht sich seinerseits zurück auf die Unausweichlichkeit des Sterbens, gegen das kein Kraut gewachsen sei, keine Kunst etwas ausrichte, und ruft Gottes Urteil an. Dessen Schiedsspruch ist relativ kurz und salomonisch. Beide hätten recht und unrecht zugleich: „Jener beklagt den Verlust dessen, was nicht sein ist, dieser rühmt sich einer Herrschaft, die er nicht von sich selbst hat. Freilich ist der Streit nicht ganz ohne Sinn; und ihr habt beide wohl gefochten. Jenen zwingt sein Leid zu klagen, diesen die Anfechtung des Klägers, die Wahrheit zu sagen. Darum, Kläger, dir sei alle Ehre; Tod, du siege! Jeder Mensch ist verpflichtet, dem Tode das Leben, den Leib der Erde, die Seele uns zu geben.“[xxx]

Rhetorische Stilübung

Wie kommt Johannes von Saaz dazu, eine „Schmähschrift gegen das unvermeidliche Schicksal des Todes“ (inveccio contra fatum mortis inevitabile) – wie er sein Werk in dem erwähnten Brief nennt – zu verfassen? Der Ackermann beklagt darin den Tod seiner jungen Frau Margareta, die am 1. August 1400 im Kindbett gestorben sei. Diese genaue Angabe hat zur Vermutung geführt, dass Margareta keine literarische Figur ist, sondern die Frau des Autors. Der Ackermann gibt sich ja, wie wir hörten, als Gelehrter zu erkennen, dessen Arbeitsgerät wie das des Autors die Schreibfeder ist. Was liegt näher, als den Ackerman libellus als autobiographische Verarbeitung übermächtiger Trauer zu nehmen?

Das Problem ist, dass eine Ehefrau namens Margareta für Johannes von Saaz nicht belegt ist. Das könnte freilich eine Fundlücke sein. Doch wir werden später sehen, welche Bewandtnis es mit diesem Namen vermutlich hat. Auch im Brief an Rothers ist von persönlicher Betroffenheit nicht die Rede. Stattdessen bezeichnet Johannes sein Werk bescheiden als rhetorische Stilübung. Um solch ein rhetorisches „Stückl“ hatte Rothers, so kann man auf Grund des Briefes vermuten, den Freund gebeten.

Rhetorik war damals groß in Mode. Die Begeisterung dafür hatte Petrarca aus Italien nach Böhmen gebracht – auch er ein gelernter Jurist, darüber hinaus Dichter, Gelehrter und Diplomat. 1356 kam er als Gesandter der Mailänder Visconti an den Prager Hof Karls IV., wo Johannes von Neumarkt seit zwei Jahren Kanzler war. Wir denken bei Rhetorik heute an mehr oder minder nutzlose sprachliche Verzierungen, auch an Polemik und betrügerische Verführung. Und tatsächlich kommt uns vieles im „Ackermann“, insbesondere seine Schimpferei auf den Tod, arg übertrieben, eben „rhetorisch“ vor. Rhetorik hatte in der Renaissance aber einen ganz anderen Stellenwert als heute: Sie galt nicht bloß als sprachliche Verzierung, sondern war in Ciceros Sinne eine ars movendi: die Kunst, seelische Bewegungen hervorzurufen und damit die Welt selbst in Bewegung zu setzen. Petrarcas Anschauung von Wert, Würde und Macht der Sprache wurde zu einem entscheidenden Merkmal des Humanismus.

Über Johannes von Neumarkt kam Johannes von Saaz möglicherweise in Berührung mit diesen neuen Ideen. Im Saazer Stadtbuch finden wir – sogar an zwei Stellen eingeschoben – eine „Empfehlung der Rhetorik“ (Commendacio grammtice), die wahrscheinlich von Johannes selbst stammt. Wie alle seine Einträge in die Stadtchronik ist sie lateinisch verfaßt. Dort heißt es unter anderem: „Durch sie (die Rhetorik) werden nämlich Gottes Wohltaten dem Gedächtnis der Menschen auf ewig überliefert, werden Freunde angeleitet, Feinde abgeschreckt und unterdrückt, Gesetze gestärkt, Traurige getröstet, Unbarmherzige besänftigt – kurz gesagt: durch sie wird alles Gute in der Welt machtvoll und heilbringend gestärkt.“

Lob des Lebens und des Menschen

Die göttlichen Wohltaten ins rechte Licht rücken: Das tut Johannes tatsächlich in seinem „Ackermann“, doch ist das Werk weit mehr als eine bloße rhetorische Stilübung. Hinter der vielleicht kalkulierten Bescheidenheit des Autors verbirgt sich ein für das damalige Denken geradezu revolutionäres Weltbild. Das ist heute nicht ohne weiteres zu erkennen. Vieles wirkt mittelalterlich-konventionell, insbesondere der etwas flaue Schiedsspruch Gottes am Ende. Das darauf folgende Gebet des Ackermanns für die Seele seiner Frau paßt zu diesem Eindruck. Vergegenwärtigt wir uns deshalb noch einmal die Hauptargumente der Streitenden:

Der Tod vertritt weitgehend einen stoischen Skeptizismus hinsichtlich der menschlichen Natur, wie ihn die Kirche seit alters lehrte, um die Seele vor den Verführungen der Welt zu bewahren, sie im Leid zu trösten und aufs Jenseits vorzubereiten. Gott spricht ihm den Sieg zu, aber es ist ein ehrloser Sieg, sozusagen ein „Arbeitssieg“ in dem, was er von Natur aus tun muß. Die Antwort des Ackermann auf den contemptus mundi, die mönchische „Weltverachtung“, ist das Lob des Lebens und des Menschen – insbesondere der Frau – als Schöpfung Gottes. Er besteht darauf, dass ein glückliches, erfülltes Leben auf Erden möglich ist, insbesondere in Form des Ehelebens: Die Spitze gegen den ehelosen Mönchs- und Priesterstand ist hier unüberhörbar. Gott aber, so wie Johannes von Saaz ihn urteilen läßt, gibt eben dieser Position die Ehre: Man wird sie später als Humanismus bezeichnen.

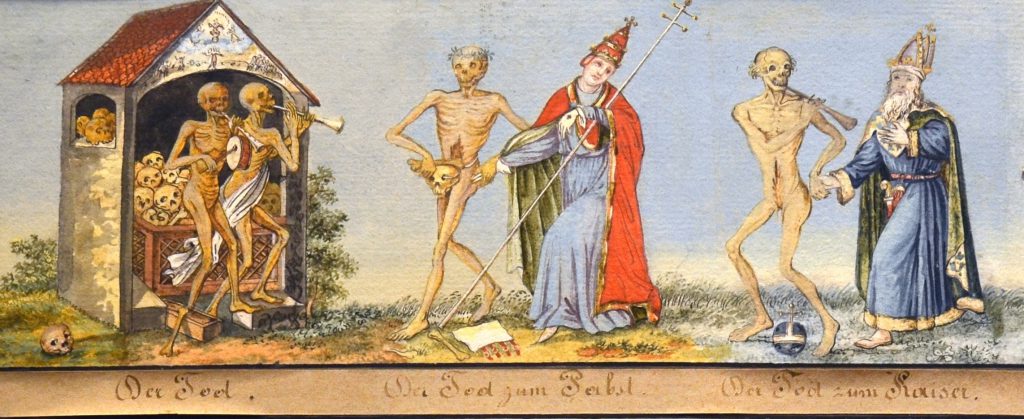

Bemerkenswert ist auch, welche traditionellen Argumente und Themen in dem Streitgespräch nicht oder nur am Rande vorkommen oder aber vom Ackermann besonders angegriffen werden. Die Zeitgenossen waren fasziniert vom Bild des „Totentanzes“, auf dem Vertreter aller Stände als Totengerippe beim Reigen zu sehen sind. Es war als Memento mori-Warnung an die Reichen und Mächtigen gedacht. Johannes erweist ihm Referenz in der Rechtfertigung des Todes, er mache keine Unterschiede, er sei ein gerechter Mäher. Doch der Ackermann läßt das nicht gelten: „Ihr sagt, Eure Sense haue ohne Wahl. Wie kommt es denn dann, dass sie mehr Disteln als gute Blumen, mehr falsche als echte Kamillen, mehr böse Leute als gute unversehrt läßt?“[xxxi]

Ein weiteres großes Thema war die Ars moriendi, die „Kunst des Sterbens“: Man verstand darunter die Organisation des Lebens als Vorbereitung auf den Tod, der jederzeit zu erwarten war, als fromme Zurüstung auf das Jenseits, wo einen das wahre Leben erwartete. Der Tod erwähnt zwar die Gastrolle des Menschen auf Erden, doch verzichtet er auf die üblichen Versprechungen vom Leben im Jenseits. Der Ackermann aber spricht nur von den Wonnen und der Vollkommenheit des irdischen Daseins, die ihm der Tod geschmälert hat.

Der Sündenfall als Ursache für den Tod in der Welt wird zwar erwähnt, aber nicht weiter thematisiert. Im Gegenteil, der ständige Hinweis des Ackermanns auf die Tugendhaftigkeit der Verstorbenen zielt unmittelbar auf diese theologische Rechtfertigung des Todes. Dass der Tod der jungen Frau aber eine gerechte Strafe für den Ehemann sein könnte, fällt nicht mal dem Tod ein! Über einen anderen theologischen Zentralbegriff macht sich der Ackermann regelrecht lustig – die Gnade: „Solche Guttat, wie Ihr sie beweist den Menschen, solche Gnade, wie sie die Menschen von euch empfangen, (…) schicke euch der, der Gewalt hat über Leben und Tod!“[xxxii]

Johannes lässt, wie es zu einer guten Drehbuch gehört, dem Tod nicht nur schlechte Argumente, sondern legt ihm auch gute in den Mund – vor allem den nötigen Hinweis auf das ökologische Problem der Unsterblichkeit: „Hätten wir von des ersten lehmgeformten Mannes Zeit an die Leute auf Erden, die Tiere und das Gewürm … nicht ausgerodet: vor kleinen Mücken könnte es heute niemand aushalten, vor Wölfen getraute sich heute niemand auszugehen; es würde fressen ein Mensch den andern, … die Erde würde ihnen zu eng.“ Auch das ist freilich ganz innerweltlich gedacht, das Jenseits bleibt außen vor.

Als Gegenspieler des tödlichen Mähers, des Schnitters Tod, läßt Johannes einen Säer antreten, einen Ackermann, der die Saat auf den Acker bringt und für das Wachsen der Frucht sorgt. Es sind also Leben und Tod, Welt und Jenseits, die gegeneinander argumentieren. Während der Tod die Welt eitel nennt und den Menschen denunziert, besteht der Ackermann darauf, „dass Gott den Menschen und alle Dinge vollkommen gut geschaffen hat“. Er erkennt Gottes Wohltaten nicht im Paradies, sondern im Leben auf Erden, im Menschen selbst, und entwirft somit ein ganz neues Bild vom Mensch in der Welt und vor Gott. Darin ist der Tod ist kein Sündenlohn mehr, keine verdiente Strafe, keine gnädige Heimholung ins ewige Paradies, überhaupt kein theologisch zu rechtfertigendes Ereignis, eher im Gegenteil ein Webfehler in der Schöpfung – gleichwohl eine vernunftsmäßig zu akzeptierende innerweltliche Wirklichkeit, eine biologische Notwendigkeit. Gott erhält die menschliche Seele, deren Schicksal außerhalb der Diskussion bleibt. Leib und Leben aber sind Erde und Tod überantwortet.

Volkssprachliche Literatur für das Bürgertum

Es ist dieses frühe humanistische Weltbild, das den libellus Ackerman berühmt gemacht hat. Aber noch in anderen Hinsicht ist er wegweisend: in seiner Volkssprachlichkeit. Auch diesbezüglich haben Johannes von Neumarkt und sein Kreis zu seinem Entstehen beigetragen. Unter Kaiser Karl IV., einem Luxemburger, dessen Mutter eine Přemysl war, also aus dem alten tschechischen Königsgeschlecht, wurde Deutsch als Sprache der Reichskanzlei in Prag eingeführt. Das ging nicht gegen die Tschechen, denn Karl war sehr um einen Ausgleich zwischen den Interessen der beiden Sprachgemeinschaften in Böhmen bemüht. Vielmehr ersetzte Deutsch das Lateinische, das nur Gelehrte verstanden. Früher war jeder, der lesen konnte, ein Gelehrter, aber das hatte sich geändert: Bürgertum und Landadel konnten jetzt wohl lesen und schreiben – aber nicht unbedingt auch lateinisch!

Johannes von Neumarkt besorgte für diese Bürgerschicht eine Reihe von deutschen Prosaübersetzungen lateinischer Werke, nach dem Vorbild der italienischen Frühhumanisten. Er war dabei nicht der Einzige, und dies geschah nicht nur in Böhmen. Dass es aber auch in Böhmen passierte, zeigt, wie bedeutend das deutsche Bürgertum dort war. In Saaz, schreibt Ivan Hlaváček, hätte im 14. Jahrhundert „der tschechische Anteil an der ursprünglich deutschen Bevölkerung“ zugenommen – das heißt, dass Saaz eine deutsch geprägte Stadt war. Es gab dort deutsche Bürgermeister und deutsche Stadtschreiber. Für die gebildeten Bürger also schrieb der Stadtschreiber Johannes nun den libellus Ackerman – den ersten neuhochdeutschen Text, der keine Übersetzung oder Nachdichtung einer lateinischen Vorlage war.

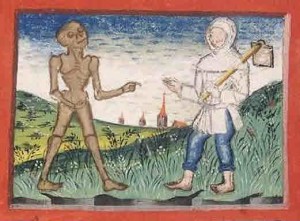

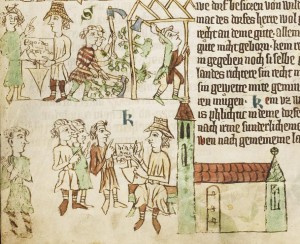

Der Ackermann als Welterklärer (Miniatur aus William Langland, Piers Plowman, 2. Hälfte 14.Jahrhundert).

Natürlich hat sich Johannes von anderen Werken anregen lassen, z. B. vom Tractatus de crudelitate mortis („Abhandlung über die Grausamkeit des Todes“), von dem wir wissen, dass er in seinem Besitz war. Auch in diesem Text besteht der Tod gegenüber einem advocatus mundi („Anwalt der Welt“) darauf, ein Organ des göttlichen Willens zu sein; aber in vielen anderen Argumente weicht er vom „Ackermann“ ab. Die dialogische Struktur, ja sogar der Titel erinnert weiters an William Langlands berühmtes Gedicht Piers Plowman, was „Peter Ackermann“ heißt – auch dies volkssprachliche Literatur mit großem Wirkungsgrad. Eine andere Traditionslinie führt nach Frankreich zu den literarischen Complaintes funèbres („Totenklagen“), in denen ebenfalls lamentatio und accusatio, die Klage über den Tod und die Anklage des Todes, verbunden sind. Eustache Deschamps, der Autor einer gereimten „Klage über den Tod einer tugendhaften und gläubigen Frau“ (Complainte de la mort d’une vaillante femme et religieuse) lebte gleichzeitig mit Johannes von Saaz. Die beklagte Frau darin heißt – Marguerite. Kein seltener Name, so dass man von Zufall sprechen kann. Oder hat unser Johannes sie doch als Vorbild für seine Margareta genommen?

Die Thematik und die literarische Form des „Ackermann“ lagen also in der europäischen Luft. Dabei kam in Böhmen natürlich nicht nur die deutsche Sprache zu literarischen Ehren, sondern auch die tschechische. Wenige Jahre nach dem „Ackermann“ entstand eine ganz ähnliche tschechische Dichtung, der Tkadleček („Das Weberlein“) aus der Feder eines sonst unbekannten Ludvik. Darin klagt der von seiner Geliebten verlassene Weber in hohem rhetorischen Stil das grausame Schicksal an und hebt dabei das eher komödienhafte Thema auf die philosophische Ebene von menschlichem und göttlichem Willen. In Struktur und Argumentation lehnt sich Ludvik stark an Johannes von Saaz an. Josef Vintr zufolge bezeugt „das Kunstwerk mit vielschichtiger, meist noch nicht entschlüsselter Allegorie und einem wirksamen kompositorischen Gegensatz zwischen emotionsgeladenen und philosophierenden Passagen das hohe Niveau der Kunstrezeption unter den vorhussitischen tschechischen Intellektuellen“.

Nationalistisches Missverständnis

„Der Ackermann aus Böhmen“ ist aus zwei Gründen bedeutend: Es handelt sich um die erste neuhochdeutsche Prosadichtung und um einen der frühesten humanistischen Texte nördlich der Alpen. Der Grund für seinen zeitgenössischen Ruhm und seine explosionsartige Verbreitung ist eben darin zu suchen. Der Autor hat von diesem Ruhm allerdings nicht mehr profitiert. Es scheint so, als habe er sich bemüht, seine Schrift unter die Leute zu bringen, und mit Peter Rothers und dessen Beziehungen zum Hof hatte er zweifellos einen geeigneten Multiplikator als Freund. Aber größere Erfolg hatte das Werk erst ein halbes Jahrhundert nach seinem Tod. Möglicherweise waren daran die hussitischen Unruhen schuld. Aus den Jahren zwischen 1450 und 1550 sind 16 Handschriften und 15 Drucke überliefert. Berücksichtigt man, dass diese gewiss nur einen Bruchteil der verbreiteten Exemplare repräsentieren, wird klar, dass Johannes von Saaz mit seinem Text einen Nerv der Zeit getroffen haben muß.

Aber vielleicht hätte der Ruhm des Ackermann-Büchleins unser Jahrhundert überhaupt nicht erreicht, wenn das „Erwachen“ der Volkssprachen im 14. Jahrhundert von späteren Generationen nicht nationalistisch gedeutet worden wäre. Dabei hat man offensichtlich übersehen, dass es bereits seit dem Frühmittelalter volkssprachliche Literatur gibt, jedenfalls im deutschen, englischen und französischen Sprachraum. Der Unterschied zum Spätmittelalter war freilich, dass es sich bei den früh- und hochmittelalterlichen Dichtungen um Literatur für ein weitgehend illiterates adeliges Publikum handelte, die zwar aufgezeichnet, aber nicht gelesen, sondern in öffentlichem Vortrag angehört wurde. Die Handschriften – und bald auch Druckschriften – des 15. Jahrhunderts wurden dagegen von Adeligen und Bürgerlichen tatsächlich im stillen Kämmerlein gelesen. Ohne die Literarisierung und Verbürgerlichung der Bildung, von der auch die religiösen und politischen Bewegungen wie etwa der Hussitismus mit ihren Flugschriften profitierten, ist der Siegeszug des Buchdrucks überhaupt nicht zu denken. An dieser Erfolgsgeschichte hat auch der libellus Ackerman teil.

Mit Nationalbewusstsein hat das alles nichts zu tun: Die volkssprachlichen Texte, ob als Dichtung, Chronik oder Urkunde, dienten dem Bildungshunger und dem politischen Mitbestimmungswillen von Bürgertum und Landadel – nicht der Selbstversicherung nationaler Identität oder gar der feindlichen Abgrenzung gegen andere Nationalitäten. Politische und religiöse Schriften wurden, um breite Wirkung zu erzielen, schnell in andere Volkssprachen übersetzt, z. B. die hussitischen Flugblätter vom Tschechischen ins Deutsche. Dass nicht nationale Gegensätze das 15. und 16. Jahrhundert bestimmten, sondern religiöse und politisch-revolutionäre, zeigt der Einsatz des deutschen Bürgertums von Saaz für die hussitische Sache. Wie lang diese Treue anhielt (oder jedenfalls in Erinnerung war), belegt der lateinische Vers des Prager Hofdichters Jiří Carolides von Karlsberg (gestorben 1612), der heute noch das Saazer Priestertor ziert: Darin ermahnt er die Saazer, „Gottes unbewegliches Wort“ (Jovae immobile verbum) zu bewahren – also keine ketzerischen Veränderungen am katholischen Glaubensdogma zuzulassen.

Den nationalen Kult, den die Sudentendeutschen seit dem ersten Weltkrieg um Johannes von Saaz und den „Ackermann aus Böhmen“ aufführten, muß deshalb ein großes Missverständnis genannt werden. 1924 etwa bezeichnete Josef Nadler dieses Werk als „größte und schönste Schöpfung des mitteldeutschen Siedlungslandes und des ganzen neudeutschen Ostraumes“. In der Folge wurde der „Ackermann“ zum Identifikationstext der so genannten „Grenzdeutschen“. 1933 wurde in Karlsbad die Zeitschrift „Der Ackermann aus Böhmen. Monatschrift für das geistige Leben der Sudetendeutschen“ gegründet: Darin wird der Ackermann als deutscher Mensch gefeiert, der sich gegen das Schicksal auflehnt – gedacht wurde dabei natürlich auch an das aktuelle Schicksal der Deutschen in der Tschechoslowakei. Die Tschechen reagierten 1945 auf diese Politisierung des „Ackermann“, indem sie die erst 1921 angebrachte deutsche Gedenktafel für Johannes von Saaz von der Stirnwand des Rathauses entfernten.

Heute wissen wir, daß eine nationale Vereinnahmung des Johannes von Saaz und seines Libellus Ackerman nicht nur anachronistisch, sondern auch in anderer Hinsicht abwegig ist. Der Einfluss auf Form und Gedankenwelt dieses Werks ist europäisch, wie wir gesehen haben. Es spiegelt diese europäische Gedankenwelt und bündelt sie wie in einem Brennglas. Es war vielleicht sogar seiner Zeit etwas voraus oder vielmehr: Es kam gerade zur rechten Zeit. Eine besondere deutsche Kultur oder gar ein Nationalcharakter ist darin nicht zu erkennen. Also kann es auch nicht ein „Buch der Deutschen“ sein, sondern nur ein Buch der Europäer und der Menschen. Als Deutsch-Böhmen oder deren Nachkommen mögen wir uns freuen, dass ein Landsmann dieses Juwel des Humanismus vor über 600 Jahren mit seinem Gänsekiel, dem „Pflug vom Vogelkleid“, auf Papier gekratzt hat. Dabei sollten wir es belassen. Bücher gehören allen, die sie lesen, nicht einzelnen Völkern. Wenn es anders wäre, hätte der Humanismus des Johannes von Saaz versagt.

Anmerkungen: [i] Kap. 7, [ii] Kap. 3, [iii] Kap. 15, [iv] Kap. 8, [v] Kap. 16, [vi] Kap. 3, [vii] Kap. 15, [viii] Kap. 7, [ix] Kap. 13, [x] Kap. 14, [xi] Kap. 10, [xii] Kap. 8, [xiii] Kap. 10, [xiv] Kap. 16, [xv] Kap. 20, [xvi] Kap. 20, [xvii] Kap. 22, [xviii] Kap. 22, [xix] Kap. 12, [xx] Kap. 24, [xxi] Kap. 13, [xxii] Kap. 11, [xxiii] Kap. 24, [xxiv] Kap. 20, [xxv] Kap. 14, [xxvi] Kap. 28, [xxvii] Kap. 25, [xxviii] Kap. 9, [xxix] , Kap. 29, [xxx] Kap. 33, [xxxi] Kap. 17, [xxxii] Kap. 13

Der dornige Weg zu einer Gedenktafel für die Opfer des Postelberger Massakers

Von Adalbert Wollrab | Rede in der sudetendeutschen Begegnungs- und Bildungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen am 6. Oktober 2010

Professor Dr. rer. nat. Adalbert Wollrab ist am 9. Juni 1928 in Saaz als Sohn eines Kaufmanns geboren, der in russischer Gefangenschaft starb. Als Antifaschist durfte er mit seiner Mutter in der Tschechoslowakei bleiben. Er arbeitete dort am Institut für organische Chemie und Biochemie in Prag und emigrierte 1968 nach Deutschland, wo er drei Jahre später einen Ruf als Professor in Gießen erhielt.

Nach Stalingrad, als der Ausgang des Krieges schon abzuschätzen war, haben sich viele vielleicht gefragt, wie die Sieger sich uns gegenüber wohl verhalten werden. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, das ich mit meiner Großmutter in dieser Zeit geführt habe. Großmutter meinte, dass dem, der sich hat nichts zu Schulden kommen lassen, nichts geschehen könne. Sie hätte in der BBC ja gehört, dass der Krieg gegen Hitler und die Nazis, nicht aber gegen das deutsche Volk geführt würde. Ich entgegnete ihr, dass ich das nicht glaube, dass man nicht fragen wird, wie sich wer verhalten hat; vielmehr wird man nur fragen, ob du ein Deutscher bist. Die Nachkriegsgeschehnisse in meiner Heimatstadt haben mir leider Recht gegeben.

Im Mai 1945 besetzten zunächst die Russen die Stadt Saaz und die umliegenden Dörfer. Furcht ging in der Bevölkerung um, denn Plünderungen und Vergewaltigungen waren an der Tagesordnung. Noch während der russischen Besatzung kamen aber auch schon Tschechen, die alle Ämter besetzten, es kamen tschechische Polizisten und auch Einheiten der regulären tschechoslowakischen Armee, der sog. Svoboda-Armee.

Der Terror von Seiten der Sowjetsoldaten ging nahtlos über in einen Terror der Tschechen. Die Deutschen mussten weiße Binden tragen und waren der Willkür und Rache der Tschechen ausgesetzt. Die Tschechen bereicherten sich an dem Eigentum der Deutschen, sie setzten sich in deren voll ausgestattete Häuser und waren, ohne jemals einen Finger gerührt zu haben, auf einmal Hauseigentümer. Deutsche Betriebe wurden von „Nationalverwaltern“ besetzt, die deutschen Bewohner wurden in Auffanglager getrieben, die die Tschechen selbst als koncentračni tábor, „Konzentrationslager“, bezeichneten. Die Saazer und die Postelberger gehörten zu den Sudetendeutschen, die den tschechischen Terror besonders zu spüren bekamen.

Die Postelberger Massaker

Die Stadt Postelberg wurde durch den Hauptstab des tschechischen Verteidigungsministeriums zum Hauptstandort des 1. Divisionsstabs bestimmt. Drei Operationseinheiten wurden nach Postelberg beordert, die dem General Španiel unterstellt waren. Die Massenmorde an wehrlosen Deutschen im Raume Postelberg wurden von tschechoslowakischen Militäreinheiten organisiert und auch durchgeführt (1) (2).

Am Sonntag, dem 3. Juni, ab 7 Uhr früh sprengten tschechische Reiter durch die Stadt Saaz und trieben die gesamte männliche Bevölkerung der Stadt, gleich ob Krüppel oder Kranke, alt oder jung auf den Marktplatz. Zu einer Kundgebung, wie es hieß. Mit Gewehrkolbenhieben und Peitschenschlägen wurden sie empfangen. Am Marktplatz war bereits ein Panzerwagen mit bemanntem MG aufgestellt. Der Postbeamte Gansl, ein Sozialdemokrat, der sich etwas verspätet hatte, wurde erschossen. Die auf dem Marktplatz versammelten Deutschen mussten zusehen. Sie wurden von den tschechischen Soldaten mit Peitschen und Knüppeln geschlagen.

Nach Aufstellung in Sechserreihen wurden etwa 5.000 Männer im Alter von 13 bis 65 Jahren unter Bewachung von Soldaten in drei Kolonnen nach dem 15 km entfernten Postelberg getrieben. Postelberg schien ausgestorben, da man die Bevölkerung schon vorher interniert oder umgebracht hatte. In Postelberg steht eine 100 Jahre alte, in Form eines Rechtecks erbaute Kaserne. Dort wurden die deutschen Männer von den Soldaten der Svoboda-Armee und ihren Helfershelfern gequält, gedemütigt, gefoltert und viele auch umgebracht. Es waren viele Hunderte von Saazern, die dort ermordet wurden. Auch vor 14- und 15-jährigen Kindern machte man nicht halt. Vor den Augen der auf dem Kasernenplatz zusammengetriebenen deutschen Männer wurden fünf Knaben zunächst ausgepeitscht und dann erschossen.

Verwischung der Spuren der Postelberger Massenmorde

Um die Spuren des Gemetzels zu verwischen, wurden Soldaten der Einheit Nr. 2142 aus Theresienstadt herangeholt, die die Leichen in einer streng geheimen Aktion exhumieren mussten (3). Diese Aktion begann am 17. August und endete am 27. August 1947. Die Leichen wurden zur Verbrennung in die Krematorien nach Brüx und Theresienstadt gebracht. Der Bericht spricht von 763 Leichen, die exhumiert worden sind, darunter fünf Frauen.

Trotz der Versuche, die Postelberger Massenmorde geheim zu halten, gingen anonyme Schreiben mit Hinweisen beim tschechoslowakischen Parlament in Prag ein. und dieses setzte eine Untersuchungskommission ein. In einem Geheimdokument dieser Kommission wurde die Lage von vier Massengräbern angegeben und die Zahl der Toten auf 2.200 Opfer geschätzt.

Als nach dem Attentat auf Heydrich im Mai 1942 in Lidice 181 tschechische Männer erschossen wurden, weil dort angeblich die Attentäter versteckt worden waren, schrie die ganze Welt auf. Lidice ist auch heute noch ein Begriff für die Unmenschlichkeit des Naziregimes (3). Als die Weltöffentlichkeit von den ungeheuren Massenmorden an unschuldigen Deutschen Zivilisten, auch an Frauen und Kindern erfuhr, gab es merkwürdigerweise kaum eine Reaktion. Die Menschenrechte scheinen eben nicht für alle zu gelten, es gibt eine heuchlerische Doppelmoral. Auch heute noch, auch in der Europäischen Union.

Verbrechen eines solch ungeheuren Ausmaßes konnten nicht geheim gehalten werden

Trotz aller Bestrebungen diese ungeheuerlichen Verbrechen von Postelberg geheim zu halten, erfuhr die Weltöffentlichkeit doch von diesen Taten. Einer, der als erster im Ausland über das Postelberger Massaker geschrieben hat, war der spätere Bundeskanzler Willy Brandt: als Korrespondent der norwegischen „Arbeiterpresse“ in einer Reportage vom 10. Januar 1946 in der deutschsprachigen US-Wochenzeitung „Der Wanderer“. Er berichtete, daß in Postelberg Leute auf der Erde im Freien schlafen mussten, dass Gewehrsalven auf die Leute abgefeuert wurden, Prügelkommandos in das Lager geschickt und Leute totgeschlagen wurden. Er berichtete auch von den fünf Jungen, die in Postelberg erschossen wurden (4).

1951 erschien im sogenannten „Sudetendeutschen Weißbuch“, also auch an die breitere deutsche Öffentlichkeit gerichtet, ein die ganzen Vorgänge von Postelberg umfassender Augenzeugenbericht vom früheren Saazer Oberamtsrichter Dr. Franz Freyer. In den Folgejahren erschienen weitere solche Gesamtberichte, so vom Hauptlehrer Rudolf Fischer, vom Gymnasialprofessor Franz Worzfeld und von Hubert Prim; und speziell über den Leidensweg der Postelberger Deutschen schrieb Egon Putz sowie Hilde Dalbert-Gundermann.

Unser Landsmann Erich Hentschel (5) hat in unermüdlicher Arbeit auf Grund von Zuschriften und Aussagen von Zeitzeugen die Namen der Opfer des tschechischen Terrors im Kreis Saaz und die Umstände, wie sie zu Tode gekommen sind, ermittelt. In der Sonderausgabe „Genozid“ des „Heimatbriefes Saazerland“ sind es 1633 Namen, die er anführt.

In der Tschechischen Republik erschien ein Buch von Tomáš Staněk, Perzekuce („Verfolgung“) (6), das sich mit den an Deutschen verübten Gräueltaten, vor allem auch mit den Massenmorden von Postelberg befasst. Auch in der Presse der Tschechischen Republik hat es einige Aufsätze von Tschechen über die Postelberger Verbrechen gegeben. Die Journalisten Květa Tognerovä und David David Hertl schrieben 1995 in zwei aufeinander folgenden Aufsätzen in der Launer Zeitung Svobodný Hlas unter dem Titel „Wehe den Besiegten“ über das Postelberger Massaker sehr offen und wahrheitsgemäß (mit Untertiteln wie z. B. „Das Massakrieren von Unschuldigen“, „Massenmorde an der Tagesordnung“, „Zeugnis derer, die ihrem eigenen Tod entronnen sind“ und „Wo sind die tausende Deutschen aus Postelberg und Saaz?“ (7)

In der Tschechischen Republik erschien ein Buch von Tomáš Staněk, Perzekuce („Verfolgung“) (6), das sich mit den an Deutschen verübten Gräueltaten, vor allem auch mit den Massenmorden von Postelberg befasst. Auch in der Presse der Tschechischen Republik hat es einige Aufsätze von Tschechen über die Postelberger Verbrechen gegeben. Die Journalisten Květa Tognerovä und David David Hertl schrieben 1995 in zwei aufeinander folgenden Aufsätzen in der Launer Zeitung Svobodný Hlas unter dem Titel „Wehe den Besiegten“ über das Postelberger Massaker sehr offen und wahrheitsgemäß (mit Untertiteln wie z. B. „Das Massakrieren von Unschuldigen“, „Massenmorde an der Tagesordnung“, „Zeugnis derer, die ihrem eigenen Tod entronnen sind“ und „Wo sind die tausende Deutschen aus Postelberg und Saaz?“ (7)

Ebenfalls in dieser Zeitung erschien 1996 der ebenfalls auf die Postelberger Verbrechen bezogene Artikel Byla to války po válce („Es war ein Krieg nach dem Kriege“) mit dem Untertitel „Das nächste Mal scharrt die Leichen ordentlich ein“ (8). Im Interview mit dieser Zeitung erzählt nämlich [der Staatsanwalt] Dr. Kotas, der die Postelberger Ereignisse untersuchen hat, daß der Bürgermeister zum Standortkommandanten gekommen ist mit der Aufforderung: „Man sieht noch die Hände der Leichen aus dem Boden ragen, das nächste Mal müsst ihr sie wenigstens richtig einscharren!“ (5, Zitat Reißmüller)

Die Gedenkfeier 2002 in Saaz für die Postelberger Mordopfer und ihre Wirkung auf die Öffentlichkeit

In Saaz gründeten die dort geborenen Tschechen eine „Vereinigung der gebürtigen Saazer und Freunde der Stadt Saaz“. Sie suchten einen neuen Weg der Verständigung mit den vertriebenen deutschen Bürgern aus Saaz und bezeichneten ihn als „Saazer Weg“, mit dem Motto „Durch geschichtliche Wahrheit zur Verständigung“. Mit dem Angebot einer Zusammenarbeit traten sie an den „Kulturkreis Saaz“ in Georgensgmünd heran. Der Kulturkreis Saaz e. V. befasste sich mit der Saazer Geschichte und betreute die „Saazer Heimatstube“ in Georgensgmünd.

In Georgensgmünd wurde am 10. Dezember 2000 eine Vereinbarung beider Vereine zur Zusammenarbeit getroffen. Unter anderem ermöglichte sie, daß eine Delegation von Mitgliedern des Kulturkreises Saaz und des Heimatkreises Saaz – Eberhard Heiser, Peter Wagner, Otokar Löbl, Herbert Voitl, Fritz Heinzel, Adalbert Wollrab, Peter Klepsch und Alfred Klepsch sowie von der Sudetendeutschen Landsmannschaft (SL) Österreich Herr Mück) – am 19. November 2002 in Saaz auf dem Marktplatz unter Beisein der Presse eine Gedenkfeier für die in Saaz und Postelberg ermordeten Deutschen abhalten konnte, mit der Rede eines Zeitzeugen, unseres Saazer Landsmannes Peter Klepsch, die ich simultan tschechisch übersetzte. Anschließend fuhren wir zur Kranzniederlegung in den Lewanitzer Fasanengarten, wo damals unsere Landsleute umgebracht wurden. Auch die SL Österreich legte, vertreten durch Herrn Mück einen Kranz nieder.

Die tschechische Bürgermeisterin von Postelberg und zahlreiche Pressevertreter waren ebenfalls anwesend. In Saaz gab es danach eine gut besuchte Pressekonferenz, an der unter anderem auch die CTK (die tschechische Presseagentur) und ein Journalist der Mladá Fronta DNES, des in Tschechien meistgelesenen Blattes, anwesend waren. In vielen Zeitungen wurde über die Gedenkfeier geschrieben und damit die schrecklichen Massenmorde auch den Tschechen vor Augen geführt.

Diese Gedenkfeiern in Saaz und Postelberg war der Auslöser dafür, daß sich die tschechischen Medien auch danach mit den schrecklichen Morden in Postelberg befassten. Der Dramatiker Bambušek führte 2005 in Prag im Theater „La Fabrik“ das Theaterstück „Porta Apostolorum“ auf, das die Massenmorde in Postelberg zum Gegenstand hat. Auf die Frage, warum er sich mit diesem Thema befasste, sagte er: „Weil die Erinnerung abgerissen ist, fünfzig Jahre kommunistischer Diktatur haben sie ausgelöscht. Wo die Öffentlichkeit versagt, müssen diese Themen dem Publikum eben über Bühnendokumentationen nahegebracht werden.“

Am 17. Dezember 2007 wurde um 22.15 Uhr vom Zweiten Tschechischen Fernsehen im Rahmen des Serials „Historie.cs“ eine Sendung unter dem Titel „Auch Morde begrüßten den Frieden“ (Tak vrady pfivitaly mir) ausgestrahlt, die mit schonungsloser Offenheit über die Postelberger Massenmorde berichtete. Schließlich befasste sich mit dem Postelberger Massaker auch noch eine Wanderausstellung des tschechischen Unabhängigen Schriftstellerverbandes, die in der tschechischen Republik an vielen Orten (Kaaden, Laun, Saaz, Prag) über das Postelberger Massaker informierte.

Der schon erwähnte tschechische „Verein der gebürtigen Saazer und Freunde der Stadt Saaz“ gab Anlass zu der Gründung des „Fördervereins der Stadt Saaz| Žatec“ mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, der 2004 in Nürnberg registriert wurde. Ihm gehören Deutsche und Tschechen als Mitglieder an. Der Verein griff die Ziele des „Saazer Weges“ auf und sollte ihn auch finanziell unterstützen. Er hat sich auch für eine Gedenktafel für die Opfer der Postelberger Massaker stark eingesetzt, besonders der Vorsitzende dieses Verein, Otokar Löbl, und Uta Reiff, die Kassenwartin des Vereins und nunmehrige Vorsitzende des „Saazer Heimatkreises“, deren Vater in Postelberg ermordet worden war.

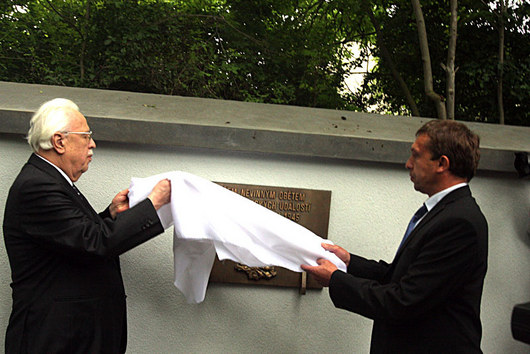

Eine Gedenktafel in Postelberg für die Opfer des Postelberger Massakers wird endlich Wirklichkeit

Schon vor vielen Jahren hatten Saazer Landsleute ein Denkmal für die Opfer des Postelberger Massakers errichten wollen. Diesbezügliche Anträge wurden in den Jahren 2002 und 2005 eingereicht und von den Stadtverordneten der Stadt Postelberg abgelehnt. Der zunehmende Druck der tschechischen Medien zeigte aber Wirkung, er brach den jahrelangen Widerstand der Postelberger Kommunalpolitiker, und die [Postelberger] Stadtverordneten stimmten der Einsetzung einer, auch mit einem Historiker besetzten Kommission zu, die einen Vorschlag für eine Gedenktafel ausarbeiten sollte.

Zu einem Denkmal haben sie sich dennoch nicht durchringen können. Die Kommission schlug [für eine Gedenktafel] die Aufschrift „Den Opfern des Postelberger Massakers des Jahres 1945″ vor. Der Heimatkreis Saaz wollte in der Aufschrift aber den Ausdruck „deutsche Opfer“ haben. Dies wurde verweigert, den Stadtverordneten gefielen die Ausdrücke „deutsche Opfer“ und „Massaker“ nicht. Der Antrag für die Gedenktafel wäre fast gescheitert, doch ein Stadtverordneter, der Arzt Miloslav Fišer, meldete sich in der Stadtverordnetensitzung zu Wort und sagte [sinngemäß]: Ich bin eindeutig für eine Pietätsstätte. Das Recht, der Toten zu gedenken, hat jeder Hinterbliebene, wer es auch sei. Es möge zu sehen sein, dass die Stadt sich diesem Problem stellt, selbst das Handeln übernimmt und sich diese Sache nicht von deutschen Vereinen zahlen lässt. Er schlug außerdem vor, das Wort Massaker durch das Wort Ereignis zu ersetzen, anstelle des Wortes „deutsche Opfer“ den Ausdruck unschuldige Opfer zu setzen. Schließlich einigten sich die Postelberger Stadtverordneten auf den Text „Allen unschuldigen Opfern der Postelberger Ereignisse im Mai und Juni 1945″. Dem stimmten 14 Stadtverordnete zu, vier enthielten sich der Stimme. Man einigte sich darauf, die Gedenkplatte sollte an der Friedhofsmauer, gleich beim Eingang des Postelberger Friedhofes angebracht werden.

Die tschechische Zeitung Lidov noviny brachte dazu mit der Überschrift „Pietät auf Postelberger Art“ einen Kommentar des tschechischen Wissenschaftlers Prof. Doležal: „Es wäre ungerecht, die Bemühungen der Kommissionsmitglieder zu bagatellisieren, die sich zweifellos aufrichtig und mutig bemüht haben, die Ermordeten zu ehren. Ein großes Fragezeichen schwebt nur über der Überzeugung der Stadtvertreter, daß sich die Stadt auf diese Weise definitiv mit seiner Geschichte ausgeglichen hat. Sie haben nur etwas getan, was um ein Quäntchen besser ist, als wenn sie einen Gedenkstein für alle unschuldigen Opfer aller Ereignisse und aller Zeiten gesetzt hätten. Schildbürgerstreich ist dafür ein verharmlosendes Wort. Am Ende sind aus dem ‚Massaker‘ Ereignisse geworden. Wozu man anderswo Massenmord sagt, das ist bei uns nur ein Ereignis.“

Die pietätvolle Einweihung der Gedenkplatte

Schon am 2. Juni, dem Vortage der Einweihung der Postelberger Gedenkplatte kamen unsere Saazer Landsleute mit einem Autobus nach Saaz und wurden im Hotel Schwarzer Adler untergebracht. So konnten wir noch am Vortage zusammensitzen und uns unterhalten. Am nächsten Tag fuhren die deutschen Teilnehmer des Festaktes mit dem Autobus nach Postelberg zum Friedhof von Postelberg. Viele Landsleute fuhren auch mit dem eigenen Auto nach Postelberg. Nun, am 3. Juni 2010, war es endlich so weit: die Gedenkplatte zum Gedenken an die Tausende von Sudetendeutschen, die im Mai und Juni in Postelberg und Umgebung ermordet worden waren, wurde endlich eingeweiht. Nach 65 Jahren!

In Anwesenheit des Botschafters der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Johannes Haindl, des Historikers Michal Pehr, des Bürgermeisters von Postelberg, Miroslav Hylak, des Bürgermeisters von Saaz, Erich Knoblauch und dem Vertreter der Jüdischen Gemeinde in Teplitz, Herrn Lebowitz, fand eine würdige Feier statt. Wohl an die hundert unserer sudetendeutschen Landsleute waren zu dieser Feier angereist. Die Feier wurde von einem tschechischen Chor mit dem Ave Verum von Mozart eingeleitet. Der Akt der Enthüllung der Gedenkplatte wurde durch Peter Klepsch, unserem Landsmann, der damals auch nach Postelberg getrieben worden war, und dem Postelberger Bürgermeister gemeinsam vorgenommen.

Dann erfolgte die Kranzniederlegung, zunächst von den offiziellen Vertretern der Gedenkfeier. Der deutsche Botschafter in der Tschechischen Republik, Herr Haindl, legte einen Kranz nieder, ebenso der Bürgermeister von Postelberg. Peter Klepsch legte für den „Heimatkreis Saaz“ einen Kranz unter die Gedenktafel. Es ist besonders zu erwähnen, dass auch der tschechische Politiker Graf Karl zu Schwarzenberg, der nunmehr Außenminister der Tschechischen Republik ist, für die Feier einen Kranz geschickt hat. Auch unsere angereisten Landsleute legten Kränze und Blumensträuße unter die Gedenkplatte nieder.

Dann erfolgte die Kranzniederlegung, zunächst von den offiziellen Vertretern der Gedenkfeier. Der deutsche Botschafter in der Tschechischen Republik, Herr Haindl, legte einen Kranz nieder, ebenso der Bürgermeister von Postelberg. Peter Klepsch legte für den „Heimatkreis Saaz“ einen Kranz unter die Gedenktafel. Es ist besonders zu erwähnen, dass auch der tschechische Politiker Graf Karl zu Schwarzenberg, der nunmehr Außenminister der Tschechischen Republik ist, für die Feier einen Kranz geschickt hat. Auch unsere angereisten Landsleute legten Kränze und Blumensträuße unter die Gedenkplatte nieder.

Nach der Kranzniederlegung erfolgten die Gedenkreden. Der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland, Johannes Haindl, hielt eine kurze Ansprache zur Ehrung der Opfer. Dr. Pehr wies in seiner Rede darauf hin, dass der Krieg immer die schlechten Seiten des Menschen zum Vorschein bringt, er sprach von wahnsinnigen Morden an Deutschen. Er sagte, dass wahllose Morde an der deutschen Zivilbevölkerung und an deutschen Soldaten geschahen und es neben anderen furchtbaren Aktionen auch das Postelberger Massaker gab. All diese schrecklichen Taten wurden danach zu einem absoluten Tabu. Er schloss seine Rede mit den Worten: „Ich bin froh Menschen gefunden zu haben, die über das Schweigen hinweg den Mut hatten, dieses Thema an die Öffentlichkeit zu bringen.“

Die Vorsitzende des Heimatkreises Saaz, Uta Reiff, erinnerte in ihrer Rede an die furchtbaren Leiden der unschuldigen deutschen Opfer, die in Postelberg gefoltert und hingerichtet wurden. Sie bedauerte, dass aus der Aufschrift nicht zu erkennen ist, dass es deutsche Opfer waren.

Der Postelberger Stadtpfarrer segnete die Gedenkplatte, und die pietätvolle Feier wurde vom tschechischen Chor mit dem Lied des sudetendeutschen Heimatdichters Anton

Günther „‘s is Feieromd“ beendet, in das auch die anwesenden Landsleute einstimmten.

Im Anschluss an die Gedenkfeier fuhren noch Autokolonnen in den Lewanitzer Fasanengarten, zu dem Ort, an dem viele unserer deutschen Landsleute umgebracht worden sind. Dort befindet sich ein Kreuz mit einer Tafel, deren Inschrift an die Morde an Deutschen erinnert. Sie lautet: „Nutzlosen Opfern 1943-5. Hier stand ein Arbeitslager für Häftlinge aus gemischten jüdischen Familien. Im Jahre 1945 wurde es zu Foltern und Liquidierung deutscher Bevölkerung missbraucht.“ Der etwas befremdende Ausdruck „nutzlos“ dürfte ein Übersetzungsfehler sein, das [tschechische] Wort zbyten ist mit „überflüssig“ oder „entbehrlich“ zu übersetzen. Nach einer Zeitzeugenaussage unseres Postelberger Landsmannes Josef Pipping ist der Text der Tafel allerdings dahingehend zu berichtigen, dass sich das Arbeitslager der Organisation Todt nicht dort befand, wo das Kreuz steht, also im Lewanitzer Fasanengarten, sondern im Postelberger Fasanengarten. Richtig ist, dass am Ort des aufgestellten Kreuzes hauptsächlich das Massaker an den Saazer Männern geschah, nur befand sich dort kein Lager, sondern nur dichter Wald.

Im Anschluss an die Gedenkfeier fuhren noch Autokolonnen in den Lewanitzer Fasanengarten, zu dem Ort, an dem viele unserer deutschen Landsleute umgebracht worden sind. Dort befindet sich ein Kreuz mit einer Tafel, deren Inschrift an die Morde an Deutschen erinnert. Sie lautet: „Nutzlosen Opfern 1943-5. Hier stand ein Arbeitslager für Häftlinge aus gemischten jüdischen Familien. Im Jahre 1945 wurde es zu Foltern und Liquidierung deutscher Bevölkerung missbraucht.“ Der etwas befremdende Ausdruck „nutzlos“ dürfte ein Übersetzungsfehler sein, das [tschechische] Wort zbyten ist mit „überflüssig“ oder „entbehrlich“ zu übersetzen. Nach einer Zeitzeugenaussage unseres Postelberger Landsmannes Josef Pipping ist der Text der Tafel allerdings dahingehend zu berichtigen, dass sich das Arbeitslager der Organisation Todt nicht dort befand, wo das Kreuz steht, also im Lewanitzer Fasanengarten, sondern im Postelberger Fasanengarten. Richtig ist, dass am Ort des aufgestellten Kreuzes hauptsächlich das Massaker an den Saazer Männern geschah, nur befand sich dort kein Lager, sondern nur dichter Wald.

Über die Gedenkfeier wurde auch im tschechischen Fernsehen, in ARD und ZDF und in der Presse berichtet. Nachdem im tschechischen Fernsehen der Dokumentarfilm „Töten auf tschechisch“ ausgestrahlt worden war, in dem auch über das Massaker von Postelberg berichtet wurde, wurden auch in der Reihe „Historie“ im ZDF und ebenso in 3Sat und Phönix Ausschnitte dieses tschechischen Dokumentarfilms gezeigt. Allerdings durfte da, um die an Deutschen begangenen Verbrechen im Sinne der Political Correctness zu relativieren, der Einmarsch deutscher Truppen in die Resttschechei und die Vergeltungsmaßnahmen der Nazis nach dem Attentat auf Heydrich nicht fehlen.

Es ist notwendig, immer wieder über die Vertreibung, die Massenmorde und die an Deutschen begangenen Verbrechen zu berichten, auch nach 65 Jahren, denn auch heute noch und als Mitglied der Europäischen Union besteht die Tschechische Republik auf der Gültigkeit der Beneš-Dekrete. Es ist notwendig, die tschechische Öffentlichkeit mit der Wahrheit über ihre Nachkriegsgeschichte zu konfrontieren, denn der weitaus größte Teil der tschechischen Bevölkerung sieht die Vertreibung der Sudetendeutschen als richtig und gut an. Die Tschechen haben ihre verbrecherische Vergangenheit noch immer nicht auch nur ansatzweise bewältigt. Darüber können auch einzelne Aktionen, wie die Postelberger Gedenkfeier nicht hinwegtäuschen. Man kann diese Einstellung der Tschechen nur ändern, wenn man ihnen die Wahrheit sagt und damit eine Bewusstseinsänderung herbeiführt. Wir sind ein Engagement in dieser Sache unserer Volksgruppe schuldig, damit man nicht noch sudetendeutsche Opfer zu Tätern stempelt.

Anmerkungen:- „Vorbericht zum Fall Postelberg und Saaz vom 28. Juli 1947“, in: Andreas Kalckhoff (Hg.), Versöhnung durch Wahrheit. Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010.

- „Die Verhöre der parlamentarischen Untersuchungskommission Saaz 30./ 31. Juli 1947“, in: Andreas Kalckhoff (Hg.), Versöhnung durch Wahrheit. Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010.

- „Lidice“ (Wikipedia).

- Vgl. Andreas Kalckhoff (Hg.), Versöhnung durch Wahrheit. Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010), S. 253-254.

- Heimatbrief Saazerland, Sonderausgabe Genozid. Forchheim, o. J. [2005]; Johann Georg Reißmüller, in FAZ 02.12.2000.

-

Tomáš Staněk: Perzekuce 1945: Perzekuce tzv. státně nespolehlivého obyvatelstva v českých zemích (mimo tábory a věznice) v květnu-srpnu 1945. Praha (ISE) 1996.

Deutsche Ausgabe: Tomáš Staněk: Verfolgung 1945. Die Stellung der Deutschen in Böhmen, Mähren und Schlesien (außerhalb der Lager und Gefängnisse). Wien, Köln, Weimar (Böhlau) 2002 - „Běda poraženým!“, in: Svobodny Hlas 05.10.1995, S. 4. – Dt. und cs. „Wehe den Besiegten!“ Von Kveta Tošnerova und David Hertl, in: Andreas Kalckhoff (Hg.), Versöhnung durch Wahrheit. Der Fall Postelberg und seine Bewältigung 1945-2010.

- Svobodny Has 17.10.1996, S 5.

In eckigen Klammern stehen Ergänzungen der Redaktion zum besseren Verständnis.

Schatten der Vertreibung

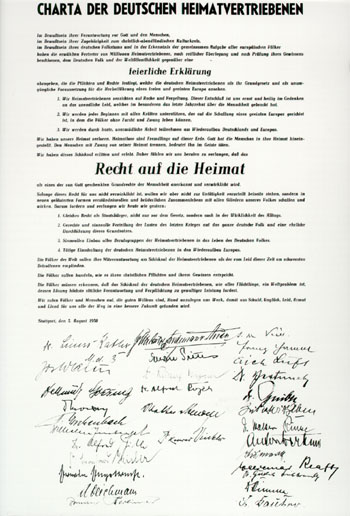

60 Jahre Charta der Heimatvertriebenen

Von Klaus Brill | Süddeutsche Zeitung 5. August 2010

Einäugige Sicht der Dinge: Die deutschen Vertriebenen sind bis heute Fremdkörper im Kosmos der europäischen Nationen geblieben. Nun könnte die Enkelgeneration beitragen, europäische Geschichte gemeinsam zu bewerten.

Sie liegen quer zum Strom der Zeit. Die Menschen deutscher Herkunft, die nach dem Zweiten Weltkrieg als Reaktion auf die Verbrechen der Nazi-Deutschen aus ihrer seit Generationen angestammten Heimat in den Ländern Mittel- und Osteuropas vertrieben wurden, sind bis heute Fremdkörper im Kosmos der europäischen Nationen geblieben.

Wo sie einst herkamen, hallt noch die Propaganda nach, die sie und ihre Verbände als gefährliche Revanchisten brandmarkte. Und in Deutschland stoßen sie seit langem auf Unverständnis mit ihrem fortdauernden Leiden und ihrer eigenen Sicht der Dinge. Bis heute tragen sie so letztlich die bitteren Konsequenzen dafür, dass die Deutschen 1933 einem Adolf Hitler und seiner braunen Bande die Macht überließen. Und bis heute erregen sie Unmut, weil sie sich nicht stumm mit diesem Schicksal abfinden wollen.

Das wird nicht anders sein an diesem Donnerstag, wenn in Stuttgart mit einem Festakt der 60. Jahrestag der Verkündung der „Charta der deutschen Heimatvertriebenen“ begangen wird. Man wird die Charta wieder loben als frühes, wegweisendes Dokument der Versöhnung und der europäischen Gesinnung, weil es darin heißt: „Wir Heimatvertriebenen verzichten auf Rache und Vergeltung.“

Aber welche Anmaßung liegt in dieser Formulierung – als ob den Vertriebenen eigentlich ein Naturrecht auf Revanche zustünde, das sie ihrerseits den Vertreibern in Polen oder der Tschechoslowakei zu Recht absprechen. Zudem müssen es Juden, Polen oder Russen als Hohn empfinden, wenn die Heimatvertriebenen in dieser Charta als „die vom Leid dieser Zeit am schwersten Betroffenen“ bezeichnet werden. Hingegen sucht man vergebens einen Satz, der die Verbrechen der Nazis verurteilt.

Unbelehrbare Störenfriede?

Diese einäugige Sicht der Dinge, die man bis heute auch in vielen anderen Äußerungen findet, ist einer der Gründe dafür, dass der Bund der Vertriebenen und seine Landsmannschaften in Deutschland so wenig Unterstützung in der Breite genießen.

Schon 1965 organisierte sich bei ihnen weniger als ein Prozent der Vertriebenen, den übrigen Deutschen kamen sie zur Zeit der Ostverträge als unbelehrbare Störenfriede vor. Während sich der Rest der Nation aufgewühlt mit den Verbrechen der Deutschen in der NS-Zeit beschäftigte, tönten Vertriebenen-Funktionäre immer nur von den Verbrechen der Vertreibung.

Bis heute gibt es in ihren Reihen viele, die den Zusammenhang zwischen Nazi-Terror und Zwangsaussiedlung bestreiten und bis ins 19. Jahrhundert zurückgehen, um beispielsweise in Böhmen die Konflikte zwischen Tschechen und Sudetendeutschen als Vorstufe der Vertreibung zu interpretieren. Dies ist Unsinn. Wer heute den Ausgleich mit anderen sucht, muss beherzigen, dass seit Auschwitz für Deutsche beim Reden über Verbrechen in Europa eine gewisse Reihenfolge einzuhalten ist.

Auf der anderen Seite sollte die Mehrheit der desinteressierten Deutschen neu zur Kenntnis nehmen, was den tiefen Schmerz der Vertriebenen und ihr verletztes Rechtsempfinden ausmacht. Sie sind ja – außer im Fall des Vaters von Erika Steinbach – nicht erst mit Hitlers Truppen nach Mittel- und Osteuropa gekommen.

m 1300: deutsche Siedler erhalten einen Rodungsvertrag (Heidelberger Sachsenspiegel, Cod. Pal. germ. 164)

Ihre Vorfahren siedelten sich dort schon im Mittelalter an, auf Einladung slawischer Herrscher. Deutschsprachige Kaufleute, Bergleute, Handwerker und Bauern leisteten einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen und kulturellen Leben in der neuen Heimat, so wie es ihre Nachfahren als Vertriebene nach 1945 auch in Deutschland taten.

Es ist nicht zu leugnen, dass die Auseinandersetzung mit den Schrecken des 20. Jahrhunderts in Deutschland das Schicksal der Vertriebenen lange Zeit vernachlässigt hat, erst vor kurzem hat sich dies geändert. Vielleicht haben die Erfahrung mit den grauenhaften „ethnischen Säuberungen“ im früheren Jugoslawien und die Diskussion um die Vertreibung zahlloser Armenier durch die Türken 1915/16 das Bewusstsein dafür geschärft, welches prinzipielle Unrecht auch den deutschstämmigen Vertriebenen im Osten geschah.

Keine „biologische Lösung“

Es gibt keine Kollektivschuld, die ein solches Vorgehen rechtfertigen könnte, und es gibt keine dauerhafte Verständigung und Versöhnung, wenn das Geschehene nicht gegenüber den Opfern klar artikuliert und als Unrecht charakterisiert wird.

Es irrt, wer glaubt, das Problem finde quasi seine biologische Lösung, wenn die Erlebnisgeneration der Vertriebenen einmal gestorben ist. Dies wird bald der Fall sein. Aber es zeigt sich, dass gerade jetzt die Enkel noch mehr als die Kinder sich für das Schicksal der Vorfahren interessieren. Daraus könnte eine große, konstruktive Energie werden. Nie zuvor seit 1945 war die Zeit so günstig wie heute dafür, den Vertriebenen und ihren Nachkommen in der neuen Konfiguration Europas eine neue Rolle zu geben.

Junge Tschechen feiern im Neuen Jahr 2009 den Beginn der tschechischen EU-Ratspräsidentschaft (Foto: AFP)

Die historische Entfaltung der Europäischen Union lässt das schaurige Zeitalter des Nationalismus gerade in den Nebeln der Geschichte versinken. In dieser neuen Konstellation sind Menschen, die sich mehreren Kulturen und Völkern zugehörig fühlen, als Mittler und Brückenbauer gefragt. Nur setzt dies voraus, dass man zu einer gemeinsamen Bewertung der Geschichte kommt.

Dafür ist die Zeit jetzt reif.

Die Trauer hat jetzt einen Ort

Im nordböhmischen Postelberg (Postoloprty) erinnert eine Gedenktafel an die dort nach Kriegsende ermordeten Deutschen aus Saaz / ARD und ZDF berichteten ausführlich in den Abendnachrichten

„Dies ist ein Tag der Trauer und inneren Bewegung“, erklärte Uta Reiff, Vorsitzende des Saazer Heimatkreises, gegenüber der ARD. „Nach 65 Jahren gibt es jetzt endlich einen Ort, wo ich um meinen Vater trauern kann.“ Am 3. Juni 2010 wurde auf dem Friedhof vor zahlreichen Gästen aus Deutschland und Tschechien und unter starker Pressebeteiligung eine Gedenkplatte enthüllt. Sie erinnert an die ungesühnten Morde an sudetendeutschen Zivilisten mit dem zweisprachigen Text: „Den unschuldigen Opfern der Ereignisse in Postelberg im Juni 1945“.