Der israelische Botschafter Israels in Tschechien, Gary Koren, besuchte die Hopfenstadt Saaz | Žatec

Gary Koren und Zdeňka Hamousová

Am Mittwoch, den 15. Juni 2016, stattete der Botschafter Israels in der Tschechischen Republik mit seinem Mitarbeiterstab der Stadt Saaz | Žatec einen Besuch ab. Die Bürgermeisterin, Senatorin Zdeňka Hamousová, begrüßte die Delegation auf dem Gelände des ehemaligen Fliegerhorsts bei Saaz, von wo 1948 Flugzeuge zur militärischen Unterstützung des jungen Staates Israel starteten.

Höhepunkt des Stadtbesichtigung war außer der Synagoge und dem jüdischen Friedhof die historische „Prager Vorstadt“ in Saaz, wo sich früher zahlreiche Hopfenmagazine befanden und wo jetzt das größte Hopfenmuseum der Welt steht. Auch die Kunstgalerie in der Alten Mälzerei und der „Hopfen- und Biertempel“, eine gastronomische Attraktion in der „Prager Vorstadt“, waren Ziel des Besuchs.

Beim Empfang im Plenarsaal des Saazer Rathauses wurden die Gäste von der Stellvertretenden Bürgermeisterin Jana Nováková begrüßt. Der Botschafter würdigte in seiner Dankesrede die Bemühungen der Stadt um den Erhalt der historischen Bausubstanz und versprach seine Teilnahme am Saazer Hopfenfest (Docesna).

„Viele Städte in der Tschechischen Republik pflegen Kontakte mit dem Staat Israel, Saaz ist keine Ausnahme. Die Saazer Vereine dokumentieren die Geschichte der Juden von Saaz und die Schicksale der Saazer Juden zu Belehrung für die jüngere Generation. Auch danken wir dafür, dass mit der Luftbrücke Saaz-Haifa (Ekron) im Jahre 1948 ein wesentlicher Beitrag zur Gründung des Staates Israel von diesem Flugplatz in der damaligen Tschechoslowakei geleistet wurde. Ich war sehr froh, dass wir dieses Gelände des ehemaligen Flugplatzes besichtigen konnten, wo heute ein neues Industriegebiet entsteht. Ich wünsche der Stadt Saaz | Žatec, dass ihr die Aufnahme in die UNECSO-Liste der Weltdenkmäler gelingt. Sie ist eine schöne historische Stadt, und wir danken für den herzlichen Empfang“ , erklärte Botschafter Koren am Ende seines Besuches.

Otokar Löbl, Gary Koren und Petr Šimáček im Saazer „Hopfen- und Biertempel“

Bericht: Petr Šimáček, Andreas Kalckhoff

Sudetendeutsche Landsmannschaft verabschiedet sich endgültig vom Revanchismus

Sprecher Bernd Posselt setzt sich mit seinem Reformkurs durch

VON ANDREAS KALCKHOFF

Bereits vor ihrem traditionellen Pfingsttreffen 2015 hatten die Sudetendeutschen auf ihrer Bundesversammlung beschlossen, die „Wiedergewinnung der Heimat“ aus den Vereinszielen zu streichen. Eine überwältigende Mehrheit – fast 72 Prozent – hatten dafür gestimmt, doch eine lautstarke Minderheit protestierte wütend und focht die Abstimmung wegen eines Formfehlers an. Jetzt bestätigten die Delegierten der diesjährigen Versammlung die Satzungsänderung mit gleich hoher Stimmenzahl.

Bernd Posselt, langjähriger Europaabgeordneter und Motor der Erneuerungsbewegung bei den organisierten Sudetendeutschen, wurde mit 88 Prozent erneut an die Spitze des Vertriebenenverbandes gewählt. Er hatte zuvor seinen Reformkurs mit Blick auf die nächste Generation verteidigt, die es zu gewinnen gelte. Außerdem habe der Brückenschlag zum tschechischen Volk Priorität bei der landsmannschaftlichen Arbeit im 21. Jahrhundert.

Landsmannschaft im 21. Jahrhundert angekommen

Damit hat sich die Sudetendeutsche Landsmannschaft (SL) endgültig vom Revanchismus verabschiedet. Unter Revanchismus versteht man eine Politik der notfalls gewaltsamen Rückgewinnung verlorener Gebiete, wie sie Frankreich nach dem Verlust von Elsass-Lothringen 1871 gegen Deutschland betrieb. Zwar hatte die SL 1950 in einer Charta der deutschen Heimatvertriebenen auf Rache und Vergeltung verzichtet – als ob es tatsächlich ein Recht darauf gäbe –, aber ein göttliches Grundrecht auf Heimat deklariert, dessen mögliche Realisierung nebulös blieb.

Die SL wurde da schon deutlicher. Sie behauptete in § 3 ihrer Satzung nicht nur einen „Rechtsanspruch auf die Heimat“, sondern wollte auch „deren Wiedergewinnung und das damit verbundene Selbstbestimmungsrecht der Volksgruppe durchzusetzen“. Von Gewalt war auch dabei nicht die Rede, aber der Realitätssinn einer solchen Forderung stand doch arg in Frage. Wiedergewinnung durchsetzen – wie denn? Posselt hält denn diese Formulierungen jetzt auch für problematisch: sie könnten „missverstanden werden als Gebietsanspruch, als Wunsch nach Grenzänderung“. Und er fügt hinzu: „Das will doch kein Mensch, der bei Trost ist.“

Partnerschaftliche Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen

Dieser Absatz c in § 3 wurde nun endgültig gestrichen, ebenso die Forderung nach „Rückgabe bzw. gleichwertigem Ersatz oder Entschädigung des konfiszierten Eigentums der Sudetendeutschen“. Stattdessen seien „Völkermord, Vertreibungen, ethnische Säuberungen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, menschen- und völkerrechtswidrige Enteignungen sowie Diskriminierungen weltweit zu ächten und dort, wo sie erfolgten, auf der Grundlage eines gerechten Ausgleiches zu heilen“. Nach wie vor bleibe es ein Ziel der SL, „zur Verständigung der Völker in Europa auf der Basis von Wahrheit und Recht, insbesondere zur Herstellung von partnerschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen, beizutragen“.

In Prag wurde die geplante Satzungsänderung bereits 2015 freundlich aufgenommen. Außenminister Lubomír Zaorálek erklärte damals, die Entscheidung sei „eine der Voraussetzungen für eine Verbesserung der Beziehungen“ zu den Sudetendeutschen. Und einer seiner Vorgänger im Amt, Karel Schwarzenberg, forderte die Tschechen auf, nun „ihrerseits Zeichen zu setzen“.

Das Saazer Land wird zum Filmstar

Regisseur Jörg-Peter Schilling, die Saazer Bürgermeisterin und Senatorin Zdenka Hamousová und Petr Šimáček, stellertretender Vorsitzender des Fördervereins der Stadt Saaz|Žatec (v. li.). Foto: Miroslav Rusinak

Ein thüringisches Filmstudio widmet sich mit Unterstützung des Fördervereins der deutsch-tschechischen Geschichte in der ehemaligen Königsstadt Saaz und ihrem Umland ⋅ Namhafte Historiker, Archäologen, Volkskundler und Zeitzeugen beider Nationalitäten bringen ihr Wissen ein

Die erste Idee zu einem Film über das Saazer Land hatte Otto Liebert vom Heimatkreis Saaz. Er stellte den Kontakt zu Jörg-Peter Schilling her, der mit seinem Filmstudio Sirius 2005 einen Film über das „Riesengebirge – Die verlorene Heimat“ produziert hatte. Seit über zwanzig Jahren sind Jörg-Peter Schilling und Viola Scheler-Eckstein im Filmgeschäft. Der Firmensitz liegt im thüringischen Meura, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Geschichte und Kultur, Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Menschen beiderseits der deutsch-tschechischen Grenze zu dokumentieren ist eines ihrer Arbeitsbereiche.

Realisiert wird das Projekt nun mit organisatorischer und inhaltlicher Unterstützung des Fördervereins und der Stadt Saaz. Otokar Löbl und Petr Šimáček sind als Regieassistent und Organisator an der Herstellung beteiligt. Am Drehbuch für das Regisseur Schilling verantwortlich zeichnet, wirken Historiker, Archäologen, Volkskundler und Zeitzeugen aus Tschechien und Deutschland mit. Die Finanzierung tragen der Deutsch-tschechische Zukunftsfonds, die Bundesregierung (durch die Beauftragte für Kultur und Medien) und weitere Sponsoren.

Der Film mit dem Arbeitstitel „Die Geschichte der Deutschen und Tschechen im Saazer Land“ soll die wechselhafte Geschichte des Zusammenlebens von Tschechen und Deutschen in Saaz und dem ehemaliger Bezirk Saaz erzählen. Dabei wird besonderer Wert darauf gelegt, dass die Regionalgeschichte im Zusammenhang mit der europäischen Geschichte dargestellt wird. Nach einem Ausflug in die Frühgeschichte der Region beleuchtet der Film das Zusammenleben und Zusammenwirken der beider Nationalitäten seit dem 10. Jahrhundert. Eine wichtige Frage ist dabei, wann und warum die Deutschen in das tschechische Land kamen und welchen Nutzen sie selbst, aber auch die Fürsten, die sie ins Land holten, davon hatten. Neben den unvermeidlichen Konflikten soll vor allem aber auch das befruchtende Miteinander thematisiert werden.

Im Habsburger Reich des 19. Jahrhunderts nahm die Tragödie zwischen Deutschen und Tschechen ihren Anfang, als es nicht gelang, den Tschechen eine gleichberechtigte Stellung mit Deutschen und Ungarn zu verschaffen. In der Tschechoslowakischen Republik setzte sich dieser Streit unter umgekehrten Vorzeichen fort. Diesmal wurde den Deutschen eine gleichberechtigte Stellung verwehrt. Der völkische Nationalismus erreichte seinen Höhepunkt in Hitlers „Drittem Reich“, wo man die Slawen zu Menschen zweiter Klasse degradierte, und endete schließlich in der Vertreibung der Deutschen aus Böhmen.

Nach umfangreichen Recherchen beginnen die Dreharbeiten jetzt im März 2016. Als belebende Stilmittel sind nicht nur Interviews, sondern auch Spielszenen vorgesehen. Bis Ende des Jahres wird das Projekt, wenn alles gut geht, abgeschlossen sein. Dabei sollen drei Versionen geschnitten werden: ein tschechischer Fernsehfilm (45 Minuten), ein deutsch-tschechischer Bildungsfilm für Schulen (120 Minuten) und schließlich einzelne Epochendarstellungen, die dem geplanten Museum in Saaz für deutsch-tschechisch-jüdische Geschichte dienen sollen, einem weiteren Projekt des Fördervereins.

Quellen: 20. November 2015 / Förderverein der Stadt Saaz, Vorstand

Der Saazer Hopfenhandel und seine steinernen Zeugnisse

Geschichte einer teilweise erloschenen Tradition

Vortrag von Otokar Löbl bei der internationale Tagung Monumenta VIVA in Prag (Vyšehrad) am 3. Dezember 2015 zum Thema „Pflege des Kulturerbes im Gebiet des ehemaligen Sudetenlandes“

Die Stadt Saaz und ihre ländliche Region sind mit ihrer typischen Urbanität ein Zeugnis des Hopfenanbaus sowie dessen Vermarktung und Verarbeitung. Vom Mittelalter bis heute haben Hopfendarren, Hopfenmagazine (Lager) sowie Vorverarbeitungs- und Verpackungsbetriebe das Weichbild von Saaz und der umliegenden Dörfer geprägt. Besonders die sogenannte “Prager Vorstadt“ ist als schützenswertes Gebäudeensemble geradezu ein Alleinstellungsmerkmale. Die auf einer kleinen Fläche konzentrierten, heute überwiegend ungenutzten, aber immer noch erhaltenen, im Grundriss mittelalterlichen Gebäude erinnern an die Produktveredelung des Hopfens und den internationalen Hopfenhandel hier von Mitte des 19. bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts.

Die erste schriftliche Nennung des Saazer Hopfens datiert auf den 23. April 1348. Ein gewisser Albertus verkauft seine Güter in Col und Straupitz einschließlich Hopfengärten an den Saazer Bürger Jeklinus Divitus, bezeugt vom Rat der Stadt. Der Hopfen wurde bereits in dieser Zeit in Gärten und auf Hopfenfeldern kultiviert und über den Eigenbedarf hinaus in großem Umfang und bester Qualität produziert. Wie in anderen königlichen Städten wurde das Bier auf der Grundlage spezieller Rechte in Bürgerhäusern gebraut. Im Januar 1376 bestätigte Karl IV. der Stadt Saaz das sogenannte Meilenrecht für die Erzeugung von Malz sowie das Brauen, den Verkauf und den Ausschank von Bier. Dieses Recht besagt, dass niemand ohne die Genehmigung der Stadt in einem Umkreis von einer oder mehrerer Meilen diese Handwerk bzw. Gewerbe betreiben durfte.

In der Region von Saaz konzentrierte sich damals mehr als die Hälfte der Anbaufläche des böhmischen Hopfens. Hopfengärten gehörten fast zu jedem bürgerlichen Haus. Für viele historische Bürgerhäuser ist das Trocknen des Hopfens auf dem Dachboden bis zum Anfang des 19. Jahrhundert bezeugt.

Mit der Gesetzgebung von 1859 entstand für den Hopfenhandel Gewerbefreiheit. Es wurde zwischen Kundschaftshandel, Kommissionshandel und Platzhandel unterschieden. Diese Unterscheidung verwischte sich aber im Laufe der Zeit wieder.

Im Jahre 1860 entstand eine Saazer Börse für den Hopfenmarkt, die bis 1879 tätig war. Im Jahre 1861 wurde der Saazer Hopfenverein ins Leben gerufen, nach der damals neu eingeführten “Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzgebung“ (ADHGB) . Bedeutende deutsche und jüdische Familien gründeten Unternehmen, die über Jahrzehnte das Hopfengeschäft beherrschten und damit weitgehend das wirtschaftliche Geschehen der Stadt prägten. In dieser Zeit entwickelte sich der bisherige traditionelle Haushandel zu einer marktwirtschaftlichen Form bayerischer Handelskammern beziehungsweise zu Siegelbezirken Das führte zu einer Konzentration des Handelsgeschäfts auf einen engeren Personenkreis, der den Export beherrschte.

Zum Ende des 19. Jahrhunderts entstanden in Saaz viele neue Hopfenmagazine, Darren und Lager. Die Silhouette der Stadt wurde weithin sichtbar von den Schloten der Schwefelkammern geprägt. Markant zeichnet sich die obere [Prager-] Vorstadt hinter dem vormaligen Prager Stadttor bis zur damaligen Wussinallee (heute Komenskeho alej) im Stadtbild ab.

Saaz war am Ende des 19. Jahrhunderts ein lebendiges und wirtschaftlich bedeutendes städtisches Zentrum in Nordwestböhmen. Hier kreuzten sich zwei wichtige Eisenbahnlinien, die Buschtierhrader Eisenbahn (Prag − Eger) und die Linie von Dux nach Pilsen. Im Jahre 1900 zählte Saaz 1.034 Häuser, in denen 15.900 Einwohner wohnten und arbeiteten. Es waren 161 Firmen registriert, die sich mit dem Verkauf des Hopfens beschäftigten. Es gab allein 53 Hopfenmagazine. Der jüdische Spediteur Fanta entwickelte speziell für den Hopfentransport eingerichtete Eisenbahnwaggons. Die Hopfenhändler waren mit dem Nürnberger und Bamberger Hopfenmarkt vernetzt und exportierten in die ganze Welt, besonders auch nach Übersee in die USA und Südamerika.

Die “Hopfenarchitektur“

Die Geschichte des Hopfens in Saaz ist von überregionale Bedeutung. Die erhaltenen Zweckbauten sind ein monumentaler Beweis der örtlichen Prosperität dieses Wirtschaftszweiges. Sie zeugen von der Erfahrung und dem Fleiß mehrere Generationen der Stadt. Die Geschichte des Saazer Hopfens belegt, wie dieses landwirtschaftliche Produkt nicht nur den Charakter der agrarischen Kulturlandschaft, sondern eine ganze Stadt mit ihrer Architektur, ihrer urbanen Struktur und deren ganzes Leben beeinflusste.

Der ideelle Wert der erhaltenen „Hopfenbauten“ ist aus der Sicht des Denkmalschutzes bedeutsam. Entstanden durch die zeitliche und räumliche Konzentration der Hopfenwirtschaft ist dieser historische Stadtteil weltweit einmalig. Solche alten Hopfenbauten sind im Ausland eher selten. Bis auf Ausnahmen sind sie dort Neubauten gewichen.

Die Juden und der Hopfenhandel

Aus dem Hopfen haben Stadt und Region großen Nutzen gezogen und dadurch eine außergewöhnliche Prosperität erlangt. Nach Gesetzesänderungen in der habsburgischen Monarchie siedelten sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Saaz wieder Juden an, wurden unternehmerisch tätig und hatten somit großen Anteil am wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt. Ab den Jahren 1861/ 62 war ihnen ohne Beschränkungen Pacht und Besitz von Immobilien erlaubt. Im Jahre 1867, mit der so genannten “Dezemberverfassung“, erhielten sie die Staatsangehörigkeit und somit alle politischen und bürgerlichen Rechte. Wie alle übrigen Bürger der österreichisch-ungarischen Monarchie hatten sie jetzt die freie Wahl des Wohnortes, das Recht auf jeglichen Besitz und genossen Gewerbefreiheit .

Mit dem Hopfenhandel wuchs die jüdische Bevölkerung der Stadt zahlenmäßig und hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Bedeutung. Die vermögenden Juden bauten in der Stadt repräsentative, architektonisch bedeutsame Häuser, die noch heute erhalten sind. Von ihrem Reichtum zeugen auch die repräsentative Synagoge im mauretanischen Stil und der jüdische Friedhof mit einem prächtigen Portal, dessen gläserner Vorbau leider während der Naziherrschaft zerstört wurde.

Die jüdischen Geschäftsleute etablierten sich nicht nur im Hopfenhandel. Ihr Engagement in Saaz begann schon ab 1851. Sie kamen seit dem Bau der Eisenbahn überwiegend aus der Karlsbader Gegend. Sie beteiligten sich maßgeblich an der Gründung der Saazer Industrie. Besonders zu nennen sind die Firmen Bechert (Schraubwarenfabrik), Telatko (Draht- und Drahtstifterfabrik), Bergmann & Daiml (Lackfabrik), Kauzner & Nauman (Eisenwaren und Baumaterial Handlung), Josef Reiman & Co. (Drahtseilfabrik), Ferdinand Lustig (Erste Saazer Fichtenpechraffinerie) und die Spedition Fanta, von der schon die Rede war. Es gab mehrere jüdische Textil- und Kolonialwarengeschäfte, und es praktizierten einige jüdische Ärzte und Rechtsanwälte.

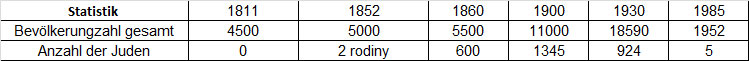

Obwohl die Zahl derer, die sich zum jüdischen Glauben bekannten, nie die Zehnprozentgrenze an der Gesamtbevölkerung erreichte, war ihr Anteil am wirtschaftlichen Leben, insbesondere am Hopfenhandel, dominant. Dies soll anhand der Firmen und Hopfenmagazine in folgender Präsentation dargestellt werden.

Schlussbemerkung

Der Hopfenhandel bildet auch heute noch einen bedeutenden Wirtschaftszweig in Saaz, doch die alte, deutsch-jüdisch geprägte Hopfenhändlerkultur ist durch die Kriegsereignisse unwiederbringlich dahin. Sinn und Bedeutung dieser kurzen Studie liegt deshalb auch in der Erinnerung an den Anteil der Juden an der Bevölkerung der Stadt Saaz und seiner wirtschaftlichen Bedeutung in der kurzen Periode 1852 bis 1938. Sie ist ein Teil unseres laufenden Projektes “Die Juden von Saaz“. Sie soll das diesbezügliche Defizit deutscher, insbesondere der “sudetendeutschen“, und der tschechischen Literatur ausgleichen. Der Förderverein der Stadt Saaz möchte damit seinen Beitrag zur geschichtlichen Bewältigung einer sensiblen Epoche der Stadt leisten.

Der Vortrag, begleitet von einer Powerpoint-Präsentation der Hopfenlager, wurde in tschechischer Sprache gehalten.

Gegen die Unkultur des Verschweigens – Über die Ausstellung „Die Juden von Saaz“

VON OTOKAR LÖBL | Vortrag bei der Fachtagung deutscher und tschechischer Denkmalschützer in der „Akademie Mitteleuropa“ auf dem Heiligenhof (Bad Kissingen) am 1.-3. November 2015

Jeder Mensch, so auch ich, befasst sich ab einem bestimmten Alter mit seiner Herkunft, seinen Wurzeln und mit der Geschichte seiner Vorfahren. Aber was ist eigentlich Geschichte? Ein bedeutender deutscher Historiker, Johannes Droysen, sagte: „Nicht die Vergangenheiten sind die Geschichte, sondern das Wissen des menschlichen Geistes von ihnen. Und dies Wissen ist die einzige Form, in der die Vergangenheiten unvergangen sind, in der die Vergangenheiten als in sich zusammenhängend und bedeutsam, als Geschichte erscheinen.“

Das Schicksal meiner Eltern, genauso wie das des überwiegenden Teils der Bewohner von Saaz | Žatec, war nicht einfach, sondern oft sehr bewegt. Zwei Weltkriege und vierzig Jahre kommunistische Diktatur hinterließen ihre Spuren. Wie in den anderen Städten Böhmens und Mährens wuchsen auch in meiner Heimatstadt vier Generationen unter dem Einfluss von Ideologien mit einem selektiven Geschichtsbild auf, zuerst mit dem Nationalismus und dann mit dem Kommunismus.

Eines der Ziele des Fördervereins der Stadt Saaz | Žatec ist es, falsche Geschichtsbilder zu korrigieren und Vergangenes dem Vergessen zu entreißen. Die Lebenden müssen ihre Vergangenheit kennen und lernen, mit der historischen Wahrheit zu leben, damit sich Unglück und Verbrechen nicht wiederholen. Aber, das sei dazugesagt: bei aller Erinnerungskultur dürfen sich die Menschen nicht von ihrer Vergangenheit erdrücken lassen. Erinnerung macht nur Sinn, wenn von dort der Weg in eine bessere Zukunft des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Völkerverständigung führt; wenn es gelingt, bei allem Stolz auf ein kulturelles Erbe nicht das Trennende in den Vordergrund zu stellen, sondern das Gemeinsame und Menschliche. Der „Saazer Weg“, den der Förderverein proklamiert hat, will solch ein Weg in die Zukunft sein. Unter diesem Aspekt ist auch unser Projekt „Die Juden von Saaz“ zu sehen.

Die Unkultur des Verschweigens

So wie es eine mittlerweile sprichwörtliche Kultur des Erinnerns gibt, gibt es eine Kultur – oder besser Unkultur – des Verschweigens. Sofern dahinter nicht politische oder ideologische Absichten stecken, muss man ihre Ursache in Angst, Scham und schlechtem Gewissen suchen. Selbst totalitäre Diktaturen haben aber oft Schwierigkeiten, sie durchzusetzen und aufrechtzuerhalten. Die gemeinsame Geschichte von Tschechen und Deutschen in den „Grenzgebieten“ – dieser Begriff wurden nach der Vertreibung der Deutschen in der kommunistischen Sprachregelung als Synonym für das, was die Deutschen „Sudetenland“ nennen, verwandt –, diese gemeinsame Geschichte ließ sich schwer verbergen, weil es überall noch, bis über die Wende hinaus, öffentliche Zeugnisse von ihr gab: alte deutsche Firmen- und Geschäftsaufschriften, verlassene Dörfer, die deutschen oder aus dem Deutschen stammenden Familiennamen vieler Tschechen, alte deutsche Postkarten und Bücher in den Trafiken und Trödelläden. Die Erklärung, dies seien die Hinterlassenschaften von Besatzern, war nicht unbedingt einleuchtend, verfing aber am Ende doch: die Vorstellung, man habe sich 1945 von fremden Eindringlingen befreit, setzte sich in vierzig Jahren totalitärer Erziehungspolitik durch.

Die Pflege der vergangenen deutschen Kultur in Böhmen, deren Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert zurückreichten, blieb so den Vertriebenen überlassen, die in Deutschland eine neue Heimat gefunden hatten. Sie wurde, als ihr politischer Einfluss in der Bundesrepublik schwand, vielfach sogar zu ihrem einzigen Lebenszweck. Zahlreiche „Heimatstuben“ zeugen von ihrem musealen Eifer und Fleiß. Nur verzerren sie leider die historische Wirklichkeit, indem sie den Eindruck erwecken, in Böhmen hätten Deutsche nur unter Deutschen gelebt und man hätte sie 1945 aus einem deutschen Land vertrieben – und nicht aus einem Vielvölkerstaat, der auch die erste tschechoslowakische Republik noch war! Die vielen Anleihen der deutschen Kultur in Böhmen bei den Tschechen – man denke nur an die Küche! – kommen dort überhaupt nicht vor. Dass die Vertriebenen und ihre Nachfahren dieser Selbsttäuschung verfielen, ist natürlich eine Folge der Annexion des „Sudetengaus“ durch den Hitlerstaat, seiner Eingemeindung in das Deutsche Reich. Aber eine historisch bewusste Generation in einer freien Gesellschaft hätte diesen Irrtum korrigieren können. Sie hat es jedoch nicht getan. Sie pflegte stattdessen in vieler Hinsicht eine Unkultur des Verschweigens. Laut gesagt wurde nur, was zum Selbstbild passte.

Sie schwieg auch noch in anderer Hinsicht. In der Saazer Heimatstube z. B. erfährt man nichts über das reiche und wechselhafte jüdische Leben in der Egerstadt. Dieses Leben war sprachlich-kulturell deutsch geprägt, entfaltete durch die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde gleichwohl auch eine eigene religiöse Kultur. Die Wolhynientschechen, deren Nachfahren heute die Mehrheit der Saazer Bevölkerung ausmachen, fanden davon als einziges Zeugnis die beeindruckende Synagoge vor, die äußerlich unversehrt war. Der Jüdische Friedhof dagegen war verwüstet und zweckentfremdet, die jüdischen Geschäfte, Betriebe und Immobilien „arisiert“. Was das jüdische Erbe in Saaz anging, musste nichts verschwiegen werden. Die Erinnerung war gewaltsam ausgelöscht worden.

Das galt für die ganze Republik, mit einer Ausnahme. Zwar wurde durch die Enteignung jüdischen Besitzes, durch die Zerstörung jüdischer Friedhöfe und Gotteshäuser – auch die Saazer Synagoge brannte übrigens innen aus –, und schließlich durch den Mord an über 120.000 Juden das jüdische Leben und die jüdische Kultur in den böhmischen Ländern fast völlig vernichtet. Aber die Nazis waren pervers genug, sich ihrer Taten auch noch zu rühmen. Das jüdischen Viertel in Prag mit dem Alten Jüdischen Friedhof wurde – man glaubt es nicht – unter Denkmalschutz gestellt, und am 6. April 1943 eröffnet die SS dort ein „Jüdisches Zentralmuseum“. Dieses „Museum einer untergegangenen Rasse“ sollte zur Schulung von Nazi-Kadern dienen.

So verrückt es klingt: dieses Nazi-Museum war in gewisser Weise das erste Holocaust-Museum. Es entstand gleichzeitig mit der Vernichtung der Juden. Ermordung und Musealisierung der Juden verliefen synchron. Diese schreckliche Erkenntnis wurde für einige Museumsdidakten zum kritischen Ausgangs- und Fluchtpunkt des Diskurses über Sinn und Form jüdischer Museen. „Dieses Prager Museum markiert den Bruch in der Geschichte jüdischer Museen in Deutschland und Europa zwischen Museen, die vor, und solchen, die nach dem Holocaust gegründet wurden“, schrieb Sabine Offe 2000.

Zur Unkultur des Verschweigens gehört, dass die Geschichte der Juden im ehemaligen „Sudetengau“ bis heute weitgehend unerforscht ist. Das betrifft Deutsche wie Tschechen. Im Reichsgau Sudetenland, der nach dem Münchener Abkommen vom 30. September 1938 als Bestandteil des „Großdeutschen Reiches“ gegründet wurde, lebten mehr als 25.000 Bürger mosaischen Glaubens. Dazu kamen 14.000 Konvertiten und sogenannte Judenmischlinge, die nach den Nürnberger Rassegesetzen vom September 1935 ebenfalls als Nichtarier galten. Im ehemaligen sowjetischen Herrschaftsbereich wurde die Thematik der Judenverfolgung und Judenvernichtung jedoch lange Zeit tabuisiert oder zu Gunsten der Darstellung des kommunistischen Widerstands gegen die Naziherrschaft vernachlässigt. In der Bundesrepublik wiederum übergingen Historiker, die den Vertriebenenorganisationen nahe standen, das Thema die Judenverfolgung im Sudentenland, um das Selbstbild der Deutschen als Opfer von Flucht und Vertreibung nicht zu beeinträchtigen.

Die weißen Stellen in der Geschichte füllen

Die weißen Stellen in der Geschichte Deutsch-Böhmens zu füllen ist ein Anliegen unseres Fördervereins. Zu diesen Leerstellen gehörten bis vor kurzem nicht nur die Umstände der Vertreibung der Deutschen nach Kriegsende, sondern auch die Geschichte der Juden von Saaz. Sie zu erzählen, die letzten Zeugnisse jüdischen Lebens in Saaz – Synagoge und Jüdischer Friedhof – zu erhalten und zu pflegen und des Holocausts zu gedenken dient unser Projekt „Die Juden von Saaz“. Einheimische und Besucher von Saaz – vor allem natürlich Deutsche und Jude – mit dem Leben und der Kultur der Saazer Juden bekannt zu machen, dient die Ausstellung, die Gegenstand dieses Vortrags und dieser Präsentation ist.

Die Vorbereitung dieser Ausstellung war nicht einfach. Die Unterlagen der jüdischen Gemeinde von Saaz (Matrikel, Urkunden) wurden noch vor dem Münchner Abkommen nach Prag gebracht und befinden sich dort im Nationalarchiv. Sie wurden später auf Mikrofilm aufgenommen und sind heute auch digital verfügbar. Leider sind sie jedoch neuerdings aus Datenschutzgründen nur eingeschränkt zugänglich. Weitere Quellen für das Saazerland befinden sich im Jüdischen Museum Prag, in der Gedenkstätte Theresienstadt (Terezin) und im Bezirksarchiv Laun (Louny). Viele Schrift- und Bildzeugnisse sind wahrscheinlich noch in Archiven und Beständen versteckt, die auf ihre Sichtung warten. Unsere wichtigste Literaturquelle für die Zeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts war das von Hugo Gold 1929-1934 in Brünn herausgegebene Sammelwerk „Die Juden und Judengemeinden Böhmens in Vergangenheit und Gegenwart“.

Die meisten Juden aus Saaz und dem Saazerland überlebten den Holocaust nicht, die Überlebenden und ihre Nachkommen sind in der ganzen Welt verstreut. Einige von ihnen wohnen heute in Israel. Dank der Ankündigung unseres Projektes im Internet und in der Presse bekamen wir fotografisches und urkundliches Material zu Einzelschicksalen, die wir in der Ausstellung dokumentieren. Das sind scheinbar nur Splitter, aber doch exemplarisch. Unsere Arbeit zu diesem Thema ist ja auch mit der gegenwärtigen Ausstellung nicht beendet, die Materialsammlung wird fortsetzt und soll in spätere Aktualisierungen eingehen, insbesondere aber in das geplante Museum für deutsche, tschechische und jüdische Kultur in Saaz und im Saazerland.

Ende März 2010 besuchten wir ehemalige Saazer Bürger, die den Holocaust überlebt und in Israel eine neue Heimat gefunden haben. Die Befragung dieser Zeitzeugen war im Herbst 2010 in einer ersten Ausstellung über die Saazer Juden im Saazer Regionalmuseum als Videoaufzeichnung zu sehen. Im Zusammenhang mit der Ausstellungseröffnung wurde im Saazer Stadttheater die Kinderoper „Brundibár“ des jüdischen Komponisten Hans Krása gezeigt, die 1941 von einem Chor des jüdischen Kinderheims in Prag uraufgeführt wurde.

Bei dieser Israelreise konnten wir auch Veteranen jener Luftbrücke interviewen, mit der vom ehemaligen Saazer Fliegerhorst aus im Sommer 1948 das neugegründete Israel von der Tschechoslowakei mit Waffen versorgt wurde. Einige der überlebenden jüdischen Bürger von Saaz halfen damals auf dem Flugplatz. Ein Treppenwitz der Geschichte ist dabei, dass der Saazer Flugplatz noch von den Deutschen gebaut worden war, ohne je genutzt zu werden, und dass deutsche Messerschmittflugzeuge aus der Škoda-Waffenschmiede jetzt den Juden halfen, ihren jungen Staat zu verteidigen. Die Dokumentation dieses geheimen Militärunternehmens ist Teil unserer Ausstellung.

Die erste Ausstellung im Saazer Regionalmuseum war nur in tschechischer Sprache verfasst. Sie erfuhr große Aufmerksamkeit in der regionalen und überregionalen Presse. Auch jüdische Gäste aus dem Ausland waren anwesend, darunter eine ehemalige Saazerin in sehr hohem Alter. Die Texttafeln wurden danach auch im jüdischen Gemeindehaus von Teplitz gezeigt.

Für die Präsentation in der Saazer Synagoge im Herbst 2014 haben wir die (nun „ständige“) Ausstellung dann nicht nur erweitert, sondern völlig überarbeitet. Alle Texte wurden ins Deutsche und Englische übersetzt. Auf 14 großen Tafeln werden jetzt in Text und Bild Geschichte, Kultur und Schicksal der Saazer Juden vom Mittelalter bis in die Nachkriegszeit dokumentiert. Dabei wird die Geschichte der jüdischen Gemeinden im Saazerland, an erster Stelle natürlich der Saazer Gemeinde, vorgestellt. In einem Exkurs zur Mittelaltergeschichte wird die Beziehung des berühmten Humanisten Johannes von Saaz zum Judentum diskutiert. Besonders gewürdigt werden die Saazer Rabbiner seit dem 19. Jahrhundert und der Saazer Judenfriedhof.

Mehrere Tafeln beschäftigen sich mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung, insbesondere mit der Rassegesetzgebung und der sogenannten „Arisierung“ jüdischen Eigentums in Saaz. Exemplarisch wird dann das Schicksal zweier jüdischer Familien in Saaz erzählt. In einem abschließenden Sonderteil informieren drei Tafeln über die Luftbrücke von Saaz nach Ekron (Israel) im Sommer 1948, mit der die Selbstbehauptung des jüdischen Staates in der Auseinandersetzung mit seinen schwer bewaffneten Nachbarn nicht unerheblich unterstützt wurde.

Die Eröffnung der Ausstellung fand unter der Schirmherrschaft des Ministers für Kultur der Tschechischen Republik, Mgr. Daniel Herrman, und der Bürgermeisterin der Stadt Saaz|Žatec, Mgr. Zdeňka Hamousová, statt. Sie wurde außerdem unterstützt vom Verein der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec, von der Jüdischen Gemeinde Teplitz, von den Botschaften der Bundesrepublik Deutschland und Israels, vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds, vom Adalbert Stifter Verein und von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Zur Eröffnung spielte die Klesmer-Band TROMBELIK aus Prag. Die Ausstellung kann in der Synagoge ganzjährig besichtigt werden; Schlüssel im Touristikbüro (Rathaus). Sie soll später inhaltlich in das geplante Johannes von Saaz-Museum für deutsche, tschechische und jüdische Kultur im Saazerland eingehen.

Zur Geschichte der Juden in Saaz

Sie werden die Ausstellung selbst sehen oder schon gesehen haben, vielleicht sogar im Internet. Deshalb will ich Sie nicht mit einer Nacherzählung des Inhalts langweilen. Erlauben Sie mir aber, Ihnen daraus einiges vorzutragen, was mir besonders am Herzen liegt.

Der angebliche und tatsächliche Reichtum der Juden hat immer die Phantasie des Volkes beschäftigt. Abgesehen davon, dass die meisten Juden eher arm waren, weil sie in minderen Handels- und Handwerksberufen arbeiteten (Hausierer, Trödler, Flickschuster, Schnapsbrenner), gab es tatsächlich reiche Juden, vor allem im Finanzgewerbe und im Großhandel. Diese wirtschaftliche Stärke des Judentums, der Böhmen im Spätmittelalter und dann noch einmal in der Zeit zwischen 1870 und 1938 einen Gutteil seiner Prosperität verdankte, wurde von der Wissenschaft bisher wenig beachtet, weder von der tschechischen, noch von der deutschen. Vielmehr vereinnahmten beide Nationen diese Erfolge jeweils für sich. Richtig ist aber auch, dass reiche Juden immer wieder Neid, Missgunst und schließlich Hass von Christen erregten, die zu ihrer Diskriminierung und Verfolgung beitrugen.

Im 16. Jahrhundert, am 13. November 1541, kam es in Saaz zu einem fürchterlichen Pogrom unter dem Vorwand, dass die Juden zu St. Martin nicht wie vorgeschrieben die Stadt verlassen hätten. Viele wurden getötet, ihr Besitz geraubt. König Ferdinand von Böhmen verfolgte das Verbrechen zuerst äußerst streng, doch zwei Jahre später gestand er in einem Gnadenbrief der Stadt zu, dass sie fortan keine Juden mehr in ihren Mauern dulden müsse. Auch die jüdischen Schadensersatzansprüche wurden nicht eingelöst. Damit beugte sich die böhmische Krone dem Willen ihrer großen Städte, auf deren Steuerkraft sie fürderhin setzte.

Juden und Christen lebten in Böhmen und Mähren, wie überall in Europa, über Jahrhunderte hinweg eher nebeneinander als miteinander, was durchaus religiöse Gründe hatte. Gesetze unterstützten diese Trennung. So war Juden unter anderem verboten, in ihren Häusern christliche Bedienstete zu halten, um einer möglichen Vermischung christlichen und jüdischen Blutes vorzubeugen. Was wie Rassismus aussieht, hatte aber in Wirklichkeit einen religiösen und rechtlichen Hintergrund. Christlich-konfessionelle Mischehen waren ebenfalls verpönt.

Nach der Schlacht am Weißen Berg vom 8. November 1620 wuchs im Dreißigjährigen Krieg die Judenfeindlichkeit, wobei vor allem religiöse Gründe vorgetragen wurden (Antijudaismus). Die wahren Motive waren aber, außer vielleicht bei Theologen, ökonomischer Natur und gründeten im Konkurrenzneid. Da die Juden von den konfessionellen Auseinandersetzungen nicht betroffen waren, blieben die traditionellen Handelsnetzwerke der Juden erhalten, während christliche Kaufleute und Bankiers vielfach ihre christlichen Partner verloren, so dass es schien, als würden die Juden vom Krieg der Christen untereinander profitierten. Der Staat dagegen lebte gut von den „Kontributionen“ seiner 14.000 jüdischen Untertanten in Böhmen und Mähren, der sogenannten Judensteuer. Er dankte es ihnen aber nicht.

Im Gegenteil. Mit Unterstützung von Kaiser und König wurden die Juden nach und nach aus den großen Städten gedrängt. Nicht genug, dass Saaz seit 1543 Juden das Wohnrecht in seinen Mauern verbieten durfte: gemäß eines kaiserlichen Edikts wurde ihnen 1637 sogar das Übernachten in der Stadt untersagt. 1650 beschloss schließlich der böhmische Landtag, dass diejenigen Städte, in denen am 1. Januar 1618 kein Jude gewohnt hatte oder die bereits das Privileg hatten, Juden nicht in ihrer Stadt dulden zu müssen, für alle Zeiten „judenrein“ bleiben durften. Dies betraf damals dreißig Städte in Böhmen, unter ihnen Saaz.

Nach der Aufhebung des „Judenprivilegs“ 1848/ 50 und dem folgenden Wiederaufblühen des jüdischen Lebens in den böhmischen Ländern wiederholte sich die Geschichte in gewisser Weise. Obwohl der jüdische Bevölkerungsanteil in Saaz zehn Prozent nie überstieg, waren Juden führend im Hopfenhandel und auch stark in akademischen Berufen wie Ärzte und Juristen vertreten. Obwohl Saaz vom wirtschaftlichen Erfolg der jüdischen Neubürger profitierte, weckte dieser auch jetzt wieder Neid und Missgunst. Eine kleine, aber immer lautstarker werdende Minderheit von Zukurzgekommenen und Radaubrüdern, die in der nationalistischen Ideologie ihr Heil zu finden glaubten, begannen kurz vor der Jahrhundertwende mit ihrer rabiaten antijüdischen Hetze. Jetzt wurden nicht mehr religiöse Gründe bemüht, sondern „rassische“. Der alte Antijudaismus mutierte zum Antisemitismus. Die Judenverfolgung hatte einen neuen Namen.

Was ich damit sagen will, ist: die Judenfeindschaft hat eine lange Tradition auch in den böhmischen Ländern und zwar unabhängig von der Sprachnationalität. Dies soll keine Relativierung dessen sein, was unter der Naziherrschaft in einer staatlich organisierten, industriellen Menschenvernichtung kulminierte . Anderseits dürfen die Deutschen, ob Reichsdeutsche oder Sudetendeutsche, ihre Mitverantwortung auch nicht hinter dieser historischen Ungeheuerlichkeit verstecken. Dabei ist anzumerken, dass der Schwerpunkt der Judenverfolgung in Saaz – wie im gesamten Sudetenland – zwischen August und Dezember 1938 lag, zu einem Zeitpunkt, als sie noch nicht von Berlin organisiert, sondern von lokalen Initiativen antisemitischer Fanatiker getragen wurde. Hitlers tödlicher Judenhass fand im Sudetenland einen guten Nährboden.

Aber auch im tschechischsprachigen Böhmen erschienen jetzt antisemitische Bücher und Pamphlete, im Namen der Narodni Ochrana („Nationalen Verteidigung“) z. B. der Titel „Gedanken über den materiellen und sittlichen Niedergang der tschechischen Nation“, an dem auch die Juden schuld seien: Die Juden verkaufen angeblich billige, aber schlechte Ware, mit denen sie die tschechischen Frauen verführen. Tschechen sollten deshalb nur bei Christen kaufen. 1910 vermischt ein Gedicht, das in einem volkssozialistischen Blatt erscheint, nationalrevolutionäres Pathos auf fatale Weise mit antisemitischer Hetze: „Gleiches zu Gleichem! Erkenne das Richtige! Erhebe stolz Deinen Kopf, Du zu Tode gehetztes, unterdrücktes Volk! Schau doch an, wie da aus deinen Hautschwielen die Juden wachsen ….“ So geht das in einem fort weiter.

Was waren das für große Pfadfinder in Prag, die schon am 14. Oktober 1938, also zwei Wochen nach dem Münchner Abkommen, ein Memoranden der obersten Stände der Ärzte, Rechtsanwälte, Notare und Techniker herausgaben, in dem sie verlangten, „dass es in Zukunft im Interesse des Volkes nicht zulässig sei, dass ärztliche, anwaltliche und technische Berufe von Juden ausgeübt werden“! So eine Haltung konnte nicht im Laufe von zwei Wochen unter deutschem Druck entstehen, sie musste schon länger im Denken verwurzelt gewesen sein. Worin unterschieden sich Deutsche und Tschechen dann in ihrer Einstellung zu den Juden? Durch die Nürnberger Gesetze? Auch diese versuchte die „Resttschechei“ mit Meilenschritten nachzuholen.

Aufklärung gegen Antisemitismus

Gemäß der Zukunftsorientierung des Fördervereins verfolgt die Ausstellung nicht nur museal Ziele. Vielmehr dient sie der Aufklärung und Bewusstseinsbildung gegen den immer noch vorhandenen Antisemitismus, der sich auch in Tschechien immer weniger versteckt.

Judenfeindlichkeit, sofern sie nicht zur geistigen Ausstattung verbohrter Rassisten gehört, entsteht auch durch Unkenntnis, ererbte Vorurteile und Missverständnisse. Einer der Vorbehalte gegen das Judentum gründet sich z. B. auf den jüdischen Heilsanspruch, ein von Gott auserwähltes Volk zu sein. Damit ist jedoch nicht die Erhebung über andere Völker gemeint, sondern es bedeutet eine Selbstverpflichtung: jeder gläubige Jude soll die Verantwortung für sein eigenes Leben und für seine Handlungen gegenüber den Mitmenschen und Gott übernehmen.

Zum Schluss möchte ich noch aus dem Bericht über den Stand des Antisemitismus zitieren, den die „Föderation der Jüdischen Gemeinden in der Tschechischen Republik“ 2010 veröffentlicht hat: „Trotz der überwiegend positiven Haltung der tschechischen Öffentlichkeit den Juden gegenüber ist es nötig zu bemerken, dass tschechische Rechtsextremisten wie gehabt in ihren Schriften Konspirationstheorien über die Vorherrschaft der Juden verbreiten. Dies geht mit einem Antijudaismus einher, der üblicherweise aus christlichen Kreisen stammt. Die Juden werden als Urheber des Bösen in der Welt und in der Tschechischen Republik bezichtigt. Diese Extremisten werden durch den arabischen Antisemitismus inspiriert, der in der arabischen Welt im Trend ist. Erhöhte Aktivität hinsichtlich einer antiisraelischen Haltung beobachten wir im Nahen Osten, z. B. im Zusammenhang mit der europäischen Aktion ‚Flotte der Freiheit‘. Die Extremisten benutzen außer schriftlichen Medien überwiegend Internetvideos, die sie aus fremdsprachigen Quellen übernehmen.“

In diesem Zusammenhang sei die faschistoide Aktion D.O.S.T. (Akronym aus Důvěra, Objektivita, Svoboda, Tradice = Glaube, Objektivität, Freiheit und Tradition; tschechisch „dost“ heißt aber auch „Es reicht!“) erwähnt, deren Propagandist Ladislav Bátora bis zum Herbst 2011 einen hohen Posten im Bildungsministerium besetzte. Bátora war 2006 für die rechtsextreme Nationalpartei ins Parlament gewählt worden und durch antisemitische Äußerungen, Ausfälle gegen Sinti und Roma sowie Homosexuelle hervorgetreten. D.O.S.T. muss nicht nur für die tschechischen Juden, sondern für die ganze Republik als ein gefährliches Phänomen betrachtet werden.

Die Ausstellung ist auch im Internet veröffentlicht unter www.saaz-juden.de (in tschechischer, deutscher und englischer Sprache). Der Katalog zur Ausstellung ist bei mir gegen eine Spende von 10,- €uro erhältlich (bitte mit Anschrift bestellen unter Löbl otokar.loebl@t-online.de).

Workschop „Juden in Bayern und Böhmen“

Kulturgeschichte, Musealisierung und konservatorische Herausforderungen“ | Akademie Mitteleuropa, Bad Kissingen 1.-3. November 2015

Die 2014 von der Akademie Mitteleuropa e.V. (Bad Kissingen), der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen (Zuzana Finger, München) und dem Verein Omnium z.s. (Jakub Děd, Braunau/Broumov) initiierte Arbeitsgruppe „Denkmalpflege in Bayern und Böhmen“ ist eine nicht institutionell verankerte Interessens- und Arbeitsgruppe von Vertreterinnen und Vertretern der musealen und denkmalpflegerischen Praxis, die sich mit zentralen Themen und Aufgaben zum gemeinsamen kulturellen Erbe von Tschechen und Deutschen beschäftigen. Der internationale Workshop „Juden in Bayern und Böhmen – Kulturgeschichte, Musealisierung und konservatorische Herausforderungen“, der vom 1. bis 3. November in Bad Kissingen stattfand, wurde von der Arbeitsgruppe organisiert und durchführt.

Die 2014 von der Akademie Mitteleuropa e.V. (Bad Kissingen), der Heimatpflegerin der Sudetendeutschen (Zuzana Finger, München) und dem Verein Omnium z.s. (Jakub Děd, Braunau/Broumov) initiierte Arbeitsgruppe „Denkmalpflege in Bayern und Böhmen“ ist eine nicht institutionell verankerte Interessens- und Arbeitsgruppe von Vertreterinnen und Vertretern der musealen und denkmalpflegerischen Praxis, die sich mit zentralen Themen und Aufgaben zum gemeinsamen kulturellen Erbe von Tschechen und Deutschen beschäftigen. Der internationale Workshop „Juden in Bayern und Böhmen – Kulturgeschichte, Musealisierung und konservatorische Herausforderungen“, der vom 1. bis 3. November in Bad Kissingen stattfand, wurde von der Arbeitsgruppe organisiert und durchführt.

Daniela Eisenstein (Fürth) thematisierte im Rahmen des Workshops Probleme der Musealisierung jüdischer Kulturgeschichte am Beispiel des von ihr geleiteten Jüdischen Museums in Fürth, das drei Dependancen in Fürth, Schnaittach und Schwabach hat. Jüdische Museen seien nach dem Zweiten Weltkrieg über den Anspruch der Vermittlung jüdischer Geschichte und Kultur – mit einem deutlichen Fokus auf die Schoa – mehr denn je Orte demokratischer Selbstvergewisserung geworden. Timo Saalmann (Nürnberg) stellte die von ihm kuratierte Ausstellung „Jüdisches in Bamberg“ vor, die 2013/14 in den Historischen Museen der Stadt Bamberg zu sehen war und mittlerweile in die Dauerausstellung integriert wurde. Ausgehend von der lokalen „Hausgeschichte“ bilden Fragen der Assimilation in christlichem Kontext, die Geschichte Synagogen in Bamberg sowie Kultobjekte die inhaltlichen Schwerpunkte der Präsentation. Otokar Löbl (Frankfurt am Main) erläuterte das Konzept seiner Ausstellung „Die Juden von Saaz/Žatec“ (www.saaz-juden.de/www.zatec-zide.eu), die zum ersten Mal 2010 in tschechischer Sprache zu sehen war und in überarbeiteter Fassung (tschechisch, deutsch, englisch) seit 2014 in der Saazer Synagoge gezeigt wird. Die Stadt Prag hatte mit Blick auf die jüdische Geschichte, die dort bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht, sowie auch die konservatorische Behandlung der spezifischen Denkmäler in den verschiedenen politischen Systemen, immer eine Sonderstellung, wie Peter Brod (Praha/Prag) betonte. Ein erstes jüdisches Museum entstand bereits 1906; intensivere Versuche einer Dokumentation und Musealisierung jüdischen Kulturguts seien bereits in der Zwischenkriegszeit unternommen worden; in den 1930er Jahren wurde unter den Nationalsozialisten ein „Jüdisches Zentralmuseum“ eingerichtet. Nathanja Hüttenmeister (Essen) gab anhand der epigrafischen Datenbank des Salomon Ludwig Steinheim-Instituts (http://steinheim-institut.de/cgi-bin/epidat) eine Einführung und einen Überblick über die Geschichte und Kulturgeschichte der jüdischen Friedhöfe im Bereich der heutigen Bundesrepublik Deutschland. Die Sepulkraldenkmäler aschkenasischer Gemeinden, bei denen die Grabstelen in der Regel aufrecht stehen, unterscheiden sich dabei von denen sephardischer Gemeinden mit zumeist liegenden Grabplatten, die auch eine reiche bildhauerische Ausstattung aufweisen können. In Böhmen seien viele jüdische Friedhöfe oberflächlich verschwunden, ihre Lage oft überhaupt nicht bekannt, wie Karel Velkoborský (Neuern/Nýrsko) betonte. Eine Ursache dafür liege in der oft abseitigen und landschaftlich problematischen Lage. Wiederentdeckte und freigelegte Anlagen bewegen sich heute im Spannungsfeld von (oft rekonstruierten und damit in ihrer Disposition geänderten) Denkmalorten und „auf ewige Zeiten“ angelegten Orten der letzten Ruhe. Den architektonischen Zeugnissen jüdischen Lebens in Böhmen galten die Vorträge von Bára Větrovská (Aussig/Ústí n. L.) und Martin Krsek (Aussig/Ústí n. L.). Větrovská gab einen Überblick über die zahlreichen von 1938 bis 1989 vernichteten Bauwerke in Nordböhmen. Als eines der wenigen Beispiele für den Erhalt und die Restaurierung der spezifischen Denkmäler in der Region gilt die Synagoge in Auscha/Úštěk, die nach jahrzehntelanger landwirtschaftlicher Fremdnutzung im Jahre 2003 wieder der Öffentlichkeit übergeben werden konnte. Im Rahmen der deutsch- und tschechischsprachigen Architekturdokumentation für die Stadt Aussig/Ústí n. L. http://www.usti-aussig.net/ seien – so Krsek – ebenfalls jüdische Denkmäler zu finden, wobei eine spezifische jüdische „Kategorie“ ein Desiderat ist. Stanislav Děd (Komotau/Chomutov) führte in die jüdische Geschichte der Stadt Komotau ein, die sehr spät – 1848 – begann und bis 1938 dauerte. Die Aufarbeitung der kurzen, jedoch sehr intensiven jüdischen Stadtgeschichte (1849 waren bereits zwei Synagogen errichtet) mit ihren „Persönlichkeiten“ steht noch am Anfang; zeitnah wird eine Ausstellung über die Brüder Erich und Paul Heller († 1990 und 2001) im Komotauer Stadtmuseum zu sehen sein. Josef Märc (Aussig/Ústí n. L.) betonte die Notwendigkeit einer altersspezifischen Vermittlung jüdischer Kulturgeschichte an der Schule. In Komotau/Chomutov gebe es in diesem Zusammen zahlreiche Initiative und Aktionen, die in Zusammenarbeit etwa mit dem Jüdischen Museum in Prag, der Gedenkstätte Theresienstadt oder dem Institut für das Studium totalitärer Regime (Ústav pro studium totalitních režimů) konzipiert und durchgeführt werden. In Zipser Neudorf/ Spišská Nová Ves, wo bis zum Zweiten Weltkrieg eine signifikante jüdische Minderheit gelebt hat, existieren in Zusammenarbeit mit den dortigen Schulen eine Reihe von Initiativen zur Aufarbeitung und Pflege jüdischer Geschichte, worunter die Erneuerung des jüdischen Friedhofs (Neueröffnung 2007) einen besonderen Stellenwert hat, so Růžena Kormošová (Zipser Neudorf/Spišská Nová Ves).

Der von der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) geförderte Workshop beschäftigte sich mit der transnationalen, fast tausendjährigen Geschichte der Juden in Mitteleuropa in der heutigen Bundesrepublik und der Tschechischen Republik und ihren Zeugnisse vor allem der materiellen Kultur. Von einem regional komparatistischen Ansatz – vor allem mit Fokus auf die Nachbarregionen Franken und Böhmen – ausgehend wurden nicht nur spezifische kulturhistorische Phänomene beleuchtet, sondern vor allem Fragen der Dokumentation und Musealisierung von materieller (und immaterieller) Kulturgeschichte und deren Vermittlung an Multiplikatoren und Laien. Von Interesse waren spezifische Projekte und Initiativen zur Pflege jüdischen Kulturguts mit dem Ziel des fachlichen Austauschs und der nachhaltigen Vernetzung von Akteuren im denkmalpflegerischen und musealen Bereich. Darüber hinaus fungierte der Workshop als Forum, das aktuelle denkmalpflegerische Fragestellungen und Probleme diskutiert, akuten konservatorischen Handlungsbedarf aufzeigt sowie grenzübergreifende Aktivitäten und Projekte anstößt.

Marco Bogade, Akademie Mitteleuropa e.V., Bad Kissingen

E-Mail: projektkoordinator@heiligenhof.de

Konferenzübersicht:

Zusana Finger (München), Jakub Děd (Braunau/Broumov), Marco Bogade (Bad Kissingen): Begrüßung, Vorstellung, Einführung in das Thema des Workshops

Timo Saalmann (Nürnberg): Musealisierung fränkisch-jüdischer Geschichte und Kultur in der Ausstellung „Jüdisches in Bamberg“ (Museen der Stadt Bamberg)

Nathanja Hüttenmeister (Essen): epidat – die epigrafische Datenbank historischer jüdischer Friedhöfe in der Bundesrepublik Deutschland am Beispiel des jüdischen Friedhofs in Bayreuth

Karel Velkoborský (Neuern/Nýrsko): Geschichte der jüdischen Friedhöfe in Böhmen

Otokar Löbl (Frankfurt am Main): Ausstellung zur Kulturgeschichte der Juden in Saaz/Žatec

Josef Märc (Aussig/Ústí n. L.): Jüdisches Leben im Erzgebirge. Die Gemeinde Kallich/Kalek

Bára Větrovská (Aussig/Ústí n. L.): Gedächtnisverlust – jüdische Denkmäler in Nordwestböhmen

Stanislav Děd (Komotau/Chomutov): Pflege der Denkmäler jüdischer Persönlichkeiten in Nordböhmen

Peter Brod (Prag/Praha): Denkmalpflege der jüdischen Gemeinde in Prag

Martin Krsek (Aussig/Ústí n. L.): Jüdische Spuren in der Architektur der Stadt Ústí/Aussig

Růžena Kormošová (Neudorf/Spišská Nová Ves): Das Projekt „Lost neighbours“ in Neudorf/Spišská Nová Ves

Daniela Eisenstein (Fürth): Musealisierung jüdischer Kulturgeschichte – das Jüdische Museum in Fürth

Bier-Bacchanal in Saaz

Das 58. Hopfenfest in Saaz | Žatec von 4.-5. September 2015

Das Hopfenfest (tschechisch Dočesná) in Saaz (Žatec) erinnert uns an ein antiken Bacchanal. Was dem Münchner sein Oktoberfest, ist für den Saazer und die ganze Tschechische Republik das Hopfenfest.

Schon in früheren Zeiten folgte auf die Hopfenernte das Hopfenkranzfest. Unter Jubelgeschrei und Gesang begleiteten die Hopfenpflücker den mit Hopfenlaub und Fahnen geschmückten letzten Erntewagen in den Wirtschaftshof. Bei ihrer Ankunft krönten sie den Besitzer und dessen Gemahlin mit einem aus den schönsten Hopfenzweigen geflochtenen Kranze („Hopfenkranz“).

Bei Speise und Trank verbrachte man fröhliche Stunden. In der Regel fand sich ein Drehorgelspieler ein – in dessen Ermangelung tat es auch eine Ziehharmonika –, und beim Tanze vergnügten sich daraufhin Jung und Alt. Da Saaz eine größere Stadt war, nahm auch das Hopfenkranzfest bald größere Formen an.

Während der Besatzung durch die Nationalsozialisten ab 1938 war das Saazer Hopfenfest verboten, denn es hatte angeblich keine germanische Tradition, aber zu Freude und Heiterkeit gab es während des Krieges ohnehin keinen Anlass.

Nach dem Krieg wurde die Tradition der Hopfenfeste wiederbelebt. Die Kommunisten benutzten das Fest leider auch zu Propagandazwecken. Aber es fand wieder jährlich statt, nur 1968 nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee fiel es aus.

Heute ist das Saazer Hopfenfest das größte Straßenfest der Tschechischen Republik. Dieses Jahr feiert es seinen 50. Geburtstag seit seinem Wiederaufleben nach dem Kriege. Umrahmt von einem Fest- und Kulturprogramm auf mehreren Bühnen stellen sich dabei an die 25 Brauereien mit ihren Bieren vor.

Quelle: http://www.docesna.cz/index.php?page=3&lang=de