Eine Ausstellung über die „Wilde Vertreibung“ zeigt, dass es im Katastrophenjahrzehnt 1938-1948 auf allen Seiten Verlierer gab.

VON KATHARINA BRUNS | LandesZeitung – Zeitung der Deutschen in der Tschechischen Republik 19. März 2012

Die Autorin ist Historikerin und lebt als freie Journalistin in Frankfurt am Main.

Immer wieder bleiben sie stehen. Verharren still vor einer der Schautafeln. Für ein paar Minuten sind sie wieder dort – in Postelberg (Postoloprty), Saaz (Žatec) oder in auch in einem der vielen anderen Orte in Nordböhmen, die damals Schauplatz der brutalen Vertreibungen waren. Damals, das meint die Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in denen keiner der deutschsprachigen Bürger Nordböhmens mehr sicher war.

Immer wieder bleiben sie stehen. Verharren still vor einer der Schautafeln. Für ein paar Minuten sind sie wieder dort – in Postelberg (Postoloprty), Saaz (Žatec) oder in auch in einem der vielen anderen Orte in Nordböhmen, die damals Schauplatz der brutalen Vertreibungen waren. Damals, das meint die Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, in denen keiner der deutschsprachigen Bürger Nordböhmens mehr sicher war.

Die Ausstellung „Die Wilde Vertreibung der Deutschen in Nordböhmen 1945“ in Frankfurt am Main zeigt ihren Besuchern anhand von Schautafeln chronologisch die Besiedlungsgeschichte Böhmen und Mährens. Man hat Wert darauf gelegt, sie von ihren Anfängen aus darzustellen, um die Entwicklungen und Beziehungen der verschiedenen Völker in den folgenden Jahrhunderten besser erklären zu können.

Vertreibung als solche ist in der Geschichte der beiden Identitätsgruppen keine Besonderheit. Aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit wurden im Verlauf der Jahrhunderte viele Menschen aus ihren Heimatgebieten vertrieben – Tschechen und Deutsche gleichermaßen. Im 20. Jahrhundert aber änderten sich die Beweggründe der Vertreiber und Vertriebenen. Das Jahrhundert der Ideologien und des Nationalismus brach an. Seinen schrecklichen Höhepunkt fand es in der grausamen Diktatur Adolf Hitlers.

Leid auf allen Seiten

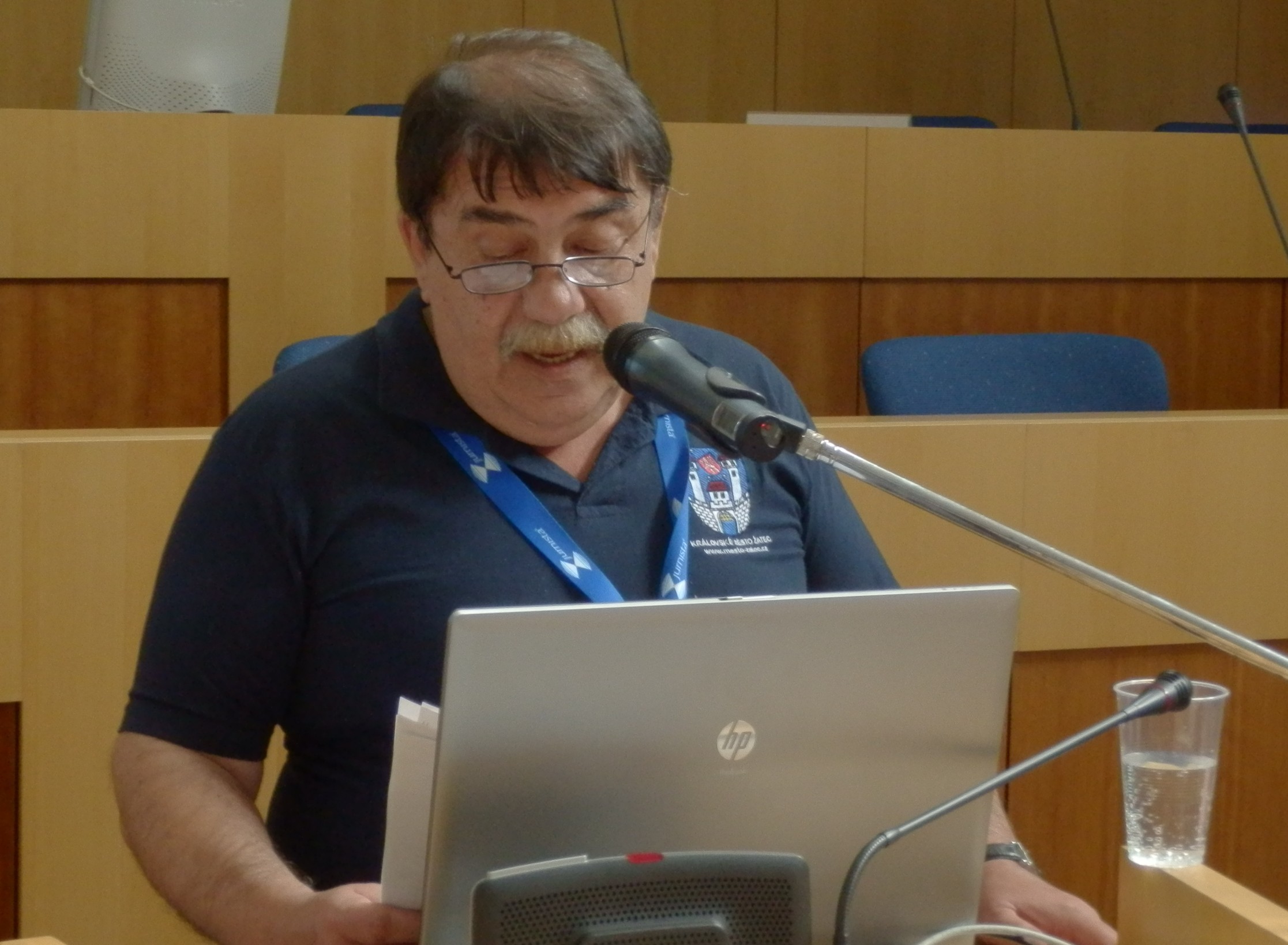

Eine Ausstellung, die nicht nur umfassend informiert, sondern auch betroffen macht (Bild: LandesZeitung)

Unter den Deutschen in Tschechien fand die Politik des Nationalsozialismus immer mehr Anhänger. Die Arbeitslosigkeit unter den so genannten „Sudetendeutschen“ war hoch und in gleichem Maße ihre Frustration. Nach der Gründung der Tschechoslowakei 1918 wurde die deutschsprachige Minderheit faktisch diskriminiert. Die daraus resultierende Unzufriedenheit ließ die „Sudentendeutschen“ wieder näher an Deutschland rücken und in ihnen die Hoffnung auf Hilfe aufkeimen. Und Adolf Hitler handelte. Im Zuge der Räumung des Sudetenlandes und der Besetzung der Tschechoslowakei wurden zahllose tschechische und deutschsprachige Intellektuelle, Oppositionelle und Juden verfolgt, weggesperrt oder ermordet.

Als es 1945 zur Kapitulation Deutschlands und dem Einmarsch der roten Armee kam, wurden in der Tschechoslowakei die Russen als Befreier gefeiert. Die neue Regierung der tschechoslowakischen Republik unter Edvard Beneš wurde von russischer Seite in ihrem Plan, das Land von den deutschen Mitbürgern zu säubern, in vollem Maße unterstützt.

Josef Hasenöhrl aus Podersam (Podbořany) stammend, der die Ausstellung mitorganisiert hat und selbst Zeitzeuge ist, erinnert sich:

Mit meiner Mutter war ich in Rübenfeldern, zwei Monate lang haben wir zwischen Rüben gelegen. Meine Mutter hatte Angst, dass sie vergewaltigt wird von den Russen.

Es begann die so genannte „Wilde Vertreibung“. Eine Zeit voller Angst und Willkür. Heute weiß man, dass diese „Abschiebungen“ in keiner Weise wild oder auch spontan waren, sondern von oberster Regierung geplant und gewollt. Im Mai 1945 forderte Edvard Beneš, vor allem die Deutschen in den böhmischen Ländern und die Ungarn in der Slowakei kompromisslos zu beseitigen. In der Zeit der „Wilden Vertreibung“ ist von schätzungsweise 3 Millionen Deutschen jeder vierte aus seiner Heimat vertrieben worden.

„Erinnern ohne Scheuklappen“

Die Ausstellung zeigt anhand verschiedener Orte Nordböhmens, welche Auswirkungen die „Wilde Vertreibung“ auf die Menschen hatte und wie die persönlichen Erinnerungen an die Gräueltaten mit den Berichten der tschechischen Archive zu vereinbaren sind.

In seinem Geleitwort betont der Vorsitzende der „Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte“, Karl Harfen, die Wichtigkeit der Ausstellung zur Aufarbeitung der deutschen Vor- und Nachkriegsvergangenheit:

Die Ausstellung „Die Wilde Vertreibung der Deutschen in Nordböhmen 1945“ erklärt die Gewalt auf allen Seiten und verurteilt sie genauso wie die noch anzutreffende Rechtfertigung von Gewalt; sie stellt die Geschehnisse in einen historischen Zusammenhang, ohne das individuelle Erlebnis zu unterschlagen. Sie ist daher ein Beitrag zur Versöhnung“, so Hafen.

Der in Brünn lehrende Historiker Dr. Adrian von Arburg ruft in seinem Grußwort zu Empathie auf:

Jene Zeit, sie brachte viel zu viele Verlierer. Was wir brauchen, ist Empathie für alle. Für alle, welche von der damaligen Zeit dauerhaft verletzt wurden. Was wir brauchen, bitter sogar, ist ein gemeinsames Erinnern ohne Scheuklappen.

Geschichtsaufarbeitung als Therapie

Der Ausstellungsleiter Otokar Löbl glaubt, dass gerade die Kombination aus persönlichen Zeugnissen und archivierten Dokumenten zur Aufklärung beitragen kann:

Die Ausstellung soll das historische Bild entnationalisieren. Sie soll der Jugend zeigen, dass es gewisse Vorgänge in der Geschichte gab, die sich immer wieder wiederholt haben. Wir holen mit dieser Ausstellung die Vergangenheit in die Gegenwart – mit Blick auf die Zukunft. Nur so können wir unter Umständen Fehler in der Zukunft vermeiden.

Nach all den Jahren bewegen die Bilder und Kommentare der Ausstellung die betroffenen Besucher noch immer. Otokar Löbl sieht darin eine Chance, mit dieser Ausstellung eine gewisse therapeutische Wirkung zu erzielen:

Sie müssen sehen, diese Leute sind ja auch traumatisiert. Die durften jahrelang nicht darüber reden, was ihnen passiert ist. Es ist wichtig, dass man das, was war, auch zeigt. Und durch die originalen tschechischen Dokumente kann man dies auch verifizieren.

Hier geht es zur Ausstellung Online …

Die „Wilde Vertreibung“ war nicht wild, sondern geplant

Ausstellung in Frankfurt am Main, Bürgerhaus Saalbau Titus-Forum

4.-23. März 2012

Die „Abschiebung“ (tschechisch: odsun) der Deutschen aus der Tschechoslowakei, von den Siegermächten als geordneter und humaner „Transfer“ gedacht, war im Mai/ Juni 1945 von Terror und zügelloser Gewalt begleitet. Dabei handelte es sich jedoch nicht um einen spontanen Ausbruch von Volkszorn und Rache für selbst erlittenes Unrecht, sondern um eine geplante Aktion des militärischen Geheimdienstes, um noch vor der Potsdamer Konferenz vollendete Tatsachen zu schaffen. Die Kommunisten spielten dabei eine besondere Rolle. Eine Ausstellung in Frankfurt/ Main informiert über neue Erkenntnisse zur Vertreibung der Sudetendeutschen.

Stalin hatte es in der Sowjetunion vorgemacht: die rücksichtslose Deportation von Volksgruppen als Herrschaftsmittel. Als Ausbilder der tschechoslowakischen Befreiungsarmee brachten die russischen Kommunisten ihre Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung derartiger Aktionen an den Mann. Die einheimischen Tschechen in den deutschbesiedelten Grenzgebieten verhielten sich dabei, von Ausnahmen abgesehen, eher passiv und wurde teilweise selbst Opfer des rabiaten Vorgehens der militärischen „Sicherheitsorgane“. Es regte sich sogar Unmut in der Bevölkerung, der 1947 zu einer parlamentarischen Untersuchung des Massakers in Postelberg führte. Der Kommunistischen Partei gelang es jedoch, die Dankbarkeit der tschechischen und slowakischen Neuansiedler in Nordböhmen politisch zu nutzen.

Die Ausstellung des Fördervereins der Stadt Saaz/ Žatec mit der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Frankfurt am Main wurde am Freitag, den 2. März 2012 unter großer Anteilnahme des Publikums eröffnet. Sie stellt bisher geheime Dokumente und Akten vor, die ein neues Licht auf die finsteren Monate nach Kriegsende im deutsch-böhmischen Grenzgebiet werfen, und konfrontiert sie mit Zeitzeugenaussagen der Opfer. Sie wurde aus einer ähnlichen Ausstellung der Föderation unabhängiger Schriftsteller (Prag) entwickelt, die 2006 in der Tschechischen Republik gezeigt wurde und dort großes Aufsehen in Öffentlichkeit und Presse erregte. Die deutsche Version wird nun drei Wochen zu sehen sein und soll später auch in anderen Städten gezeigt werden.

Hier geht es zur Ausstellung Online …

Gedenken an die „Reichskristallnacht“ in Saaz

Einheimische und ehemalige Saazer, die aus Deutschland angereist waren, trafen sich am Freitag, den 11. November 2011 zu einem Gedenkakt vor der Saazer Synagoge, die in der sogenannten „Reichskristallnacht“ gebrandschatzt wurde. An der Feierlichkeit beteiligten sich auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde Teplitz sowie städtische und staatliche Repräsentanten.

Einheimische und ehemalige Saazer, die aus Deutschland angereist waren, trafen sich am Freitag, den 11. November 2011 zu einem Gedenkakt vor der Saazer Synagoge, die in der sogenannten „Reichskristallnacht“ gebrandschatzt wurde. An der Feierlichkeit beteiligten sich auch Mitglieder der jüdischen Gemeinde Teplitz sowie städtische und staatliche Repräsentanten.

- Der Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, Herr Látal, beim Fernseheninterview

- Petr Šimáček und Andreas Kalckhoff begrüßen sich

- Herr Löbl im Fernsehinterview

- Petr Šimáček und Frau Dr. Kreisslová

- Die Teilnehmer treffen sich im Hotel U Hada

- Aufbruch zur Synagoge

- Der Bürgermeister von Louny|Laun, Herr Kerner, im Gespräch mit Oldřich Látal

- Dr. Kreisslová und Otokar Löbl

- Vor der Synagoge

- Der Vorsitzende der Landsleute und Freunde der Stadt Žatec, Petr Šimáček, spricht

- Der Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde, Herr Látal spricht

- Der Bürgermeister von Laun|Louny, Herr Kerner

- Die Bürgermeisterin von Saaz, Frau Hamousová, legt für die Stadt Saaz ein Gebinde nieder

- Otokar Löbl legt für den Förderverein Saaz|Žatec einen Kranz nieder

- Helmut Wabra legt für den Heimatkreis Saaz einen Kranz nieder

- MIchal Lichtenstein spricht ein Gebet

Postelberg − Versöhnung durch Wahrheit

Wie es zur Gedenkstätte auf dem Postelberger Friedhof kam

Von Otokar Löbl | Vortrag auf der Tagung des Adalbert-Stifter-Vereins „Gemeinsames kulturelles Erbe lebendig gestalten“ am 28./ 29. Mai 2011 in Budweis|České Budějovice

Der Saazer Weg

Seit den 90er Jahre bemühe ich mich als Mitglied deutscher und tschechischer Vereine um eine Verständigung der beiden Nachbarn in Europa. Dazu soll der „Saazer Weg“ dienen, der die Versöhnung zwischen Tschechen und deutschen Heimatvertriebenen auf dem Wege von Wahrheit und Vergebung vorsieht und einen zukunftsorientierten Dialog anstrebt, der ohne Beharren auf Rechtsstandpunkten und einseitigen Schuldbekenntnissen auskommt.

Seit 2003 wird dieses generationenübergreifende Projekt vom „Förderverein der Stadt Saaz|Žatec“ vertreten, dessen Vorsitzender ich bin, und zwar in enger Zusammenarbeit mit dem tschechischen Verein „Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“ (Sdružení rodáků a přátel města Zatce) und dem „Heimatkreis Saaz“ in Roth. Erlauben Sie mir, aus dem „Saazer Weg“ zu zitieren:

Der Saazer Weg ist der Versuch, sich von der Vergangenheit und ihren schrecklichen Ereignissen nicht gefangen nehmen zu lassen, sondern der gemeinsamen Zukunft von Tschechen und Deutschen im europäischen Haus eine Zukunft zu geben. Die den Saazer Weg gehen wollen, sind überzeugt: Ohne Erinnerung kann es keine Versöhnung geben, aber ewige Vorwürfe führen auch nicht zum Ziel.

Ich bin 1950 in Saaz als Sohn deutschsprachiger Eltern geboren und dort aufgewachsen. Obwohl ich seit 1970 in Deutschland lebe, fand mein erster Kontakt zu anderen ehemaligen deutschen Bürgern aus Saaz erst im Herbst 2000 statt. Erst jetzt erfuhr ich vom Massaker in Postelberg. Dort waren im Juni 1945 mindestens 757 Männer und Jugendliche aus Saaz und Umgebung ermordet worden, die man dort vor der geplanten Ausweisung interniert hatte. Dieses Verbrechen an deutschen Zivilisten war bereits 1947 Gegenstand einer Untersuchung des tschechoslowakischen Parlaments mit Vernehmungen im Saazer Bezirksgericht, doch wurden die Protokolle und Berichte danach zur Geheimsache erklärt. Der tschechischen Nachkriegsöffentlichkeit blieb dieses Verbrechen im Zuge der Wilden Vertreibung unbekannt, aber auch meine Eltern haben mir nie etwas davon erzählt.

Deshalb kam mir, was ich jetzt erfuhr, ziemlich übertrieben und wie ein Schauermärchen vor. Mein Kopf weigerte sich, solch eine Gräueltat unweit meiner Heimatstadt, in einer Ortschaft, wo ich im Fasanengarten als Schüler sportliche Erfolge im Waldlauf gefeiert hatte, als wahr zu akzeptieren. In der Folge konnte ich mich davon überzeugen, wie schlimm es wirklich war. Auch die tschechische Öffentlichkeit erfuhr jetzt davon. Die Staatsanwaltschaft und Polizei von Aussig nahm 1997 auf Grund einer Anzeige Ermittlungen auf, die jedoch ein Jahr später aus Beweisnot eingestellt wurden. Sie zweifelten dabei nicht an dem Verbrechen, sahen aber keine Möglichkeit, „eine bestimmte Person als direkten Täter der Ereignisse im Mai 1945 zu bestimmen“.

Die Sache ließ mir keine Ruhe mehr, und so wurde „Postelberg“ zum Projekt des Fördervereins und anderer Vereine, in denen ich mich ebenfalls engagierte – wurde zur Station auf dem „Saazer Weg“. Über verschlungene Pfade gelang es mir, eine Kopie des kompletten Archivmaterials der tschechischen Untersuchungskommission in die Finger zu bekommen und nach Deutschland zu bringen. Es bildete die Grundlage unserer folgenden Bemühungen um die detaillierte Aufklärung des Geschehens in Postelberg und die Einrichtung einer Gedenkstätte für die Opfer.

„Versöhnung durch Wahrheit“: Totengedenken in Saaz und Postelberg

Mir war klar, daß wir ohne Aufklärung der tschechischen Öffentlichkeit durch spektakuläre Aktionen unser Ziel nicht erreichen würden. Unsere erste Aktion fand am 19. September 2002 unter dem Motto „Versöhnung durch Wahrheit“ in Form einer Trauerfeier auf dem Saazer Marktplatz und einer Kranzniederlegung im Postelberger Fasanengarten statt, wo viele der Opfer verscharrt worden waren. Mitveranstalter war der Saazer Verein „Landsleute und Freunde der Stadt Žatec“. Anschließend gab es in Saaz eine Pressekonferenz. Die Veranstaltung fand in Anwesenheit der obersten Vertreter beider Städte sowie unter großer Anteilnahme tschechischer und deutscher Medien statt. Es wurden mehrere Reden von deutschen und tschechischen Teilnehmern gehalten, jeweils mit Simultanübersetzung. Einer der Überlebenden, Peter Klepsch, gab einen Augenzeugenbericht des grauenvollen Geschehens im Juni 1945 [siehe dazu den Bericht von Adalbert Wollrab].

Die Saazer Bevölkerung, angelockt durch das große Presse- und Politikeraufgebot, nahm an dieser Aktion rund um die Pestsäule nur zögerlich und großteils im Schutz der Lauben teil. Die Reporter und Kameraleute waren sichtlich in der Überzahl. Immerhin kam es zu kleinen Diskussionen am Rand der Veranstaltung. Ein Kommunist gestand mir dabei unter vier Augen zu, dass ein Verbrechen immer ein Verbrechen bleibt, unabhängig von den Zeitumstände, die allenfalls zum Verständnis der Tat dienen können, aber nicht als Ursachenerklärung oder Rechtfertigung. Wichtig war für uns, dass mit dieser Aktion eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit mit der tschechischen Presse begann, ohne die unser Erfolg nicht möglich gewesen wäre.

Ausstellung „Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmen 1945-46“

Professor Wollrab hatte auf der Pressekonferenz für eine Gedenktafel plädiert, die auch vom Vorstand des tschechischen Partnervereins gutgeheißen werde. Doch bis dahin war es noch ein weiter Weg. Die nächste Station war die Zusammenarbeit mit Eduard Vacek, der sich über das Internet an mich wandte. Herr Vacek ist Vorsitzender der „Föderation unabhängiger Schriftsteller“ und arbeitet außerdem im Archiv des Prager Justizministeriums, wo er sich in der Historische Abteilung mit der Geschichte der tschechischen Strafjustiz und dabei auch mit der Nachkriegszeit beschäftigt. Wir waren uns schnell einig, dass es nicht nur notwendig ist, die Geschehnisse zu dokumentieren, sondern auch zu erklären, also auf Hintergründe und Motive hinzuweisen. So war etwa die Straffreiheit für die Mörder von Postelberg eine Folge der zuvor gewährten Straffreiheit für Taten, die als „gerechte Vergeltung für die Taten der Okkupanten oder ihrer Helfershelfer“ gewährt wurde. Der Geltungszeitraum wurde nämlich rückwirkend bis zum 28. Oktober 1945 ausgedehnt, so daß auch die Morde im Zuge der wilden Vertreibung darunter fielen.

So entstand 2005 die erste Ausstellung über die sogenannte “Wilde Vertreibung“ in der Tschechischen Republik unter dem Namen „Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmen 1945-46“. Sie wurde in Laun|Louny eröffnet und dann später in Tetschen|Dečín, Reichenberg|Liberec, Teplitz|Teplice, Komotau|Chomutov, Kaaden|Kadaň, Saaz|Žatec, Brüx|Most, Leitmeritz|Litoměřice und Prag|Praha gezeigt. Die Ausstellung hatte eine große Resonanz in der Presse und trug maßgeblich zur Vergangenheitsbewältigung bei. Die Diskussionen und Einträge ins Gästebuch der Ausstellung waren für mich ein Spiegelbild des wachsenden Rechtsbewusstseins der tschechischen Bevölkerung, auf das wir einwirken wollten.

Szenische Lesung „Porta Apostolorum“

Im selben Jahr kam es in Prag zur Erstaufführung der szenischen Lesung „Porta Apostolorum“ von Miroslav Bambušek. „Porta Apostolorum“ ist der ursprünglich lateinische Name von Postelberg|Postoloprty. In diesem Dokumentarstück wird aus den Verhören der Täter von Postelberg vorgelesen. Herr Bambušek ist Mitglied des Vereins MEZERY („Lücken“), der wiederum das Projekt PERZEKUSE.CZ („Verfolgung.Cz“) ins Leben gerufen hat, das die Erinnerungslücken hinsichtlich der Vertreibung der deutschen Mitbürger schließen will. Wichtig für unser eigenes Projekt war die Aufführung in Laun|Louny, an die ein Besuch in Postelberg und eine Diskussionsveranstaltung mit deutschen Zeitzeugen und Überlebenden aus dem Postelberger Lager anschloss. Auch hier waren die Pressebeteiligung und die anschließende Berichterstattung groß.

Die Zusammenarbeit mit Miroslav Bambušek war ein weiterer Meilenstein des Saazer Weges. Wir konnten jetzt, nachdem Politik und Öffentlichkeit durch die Medien für die Themen Vertreibung und Massaker sensibilisiert waren, an den nächsten Schritt denken. Die Protokolle der Untersuchungen und Berichte aus Nordböhmen 1946–1953 (ca. 1.500 Seiten) waren aufbereitet, es gab Aussagen von Zeitzeugen in Schrift und Videoaufnahme, jüngere Historiker (Staňek, Von Arburg und andere) hatten aktuelle Untersuchungen vorgelegt. So schlug ich denn in einem Schreiben vom 10. Dezember 2007 an das Postelberger Rathaus Verhandlungen über eine Gedenkstätte vor. Ich war überzeugt, daß es auch im Interesse der Rathausführung lag, sich jetzt diesem bereits fünf Jahre zuvor ins Spiel gebrachten Thema zu stellen – und ich hatte recht.

Gedenkstätte in Postelberg: erste Verhandlungsschritte

Im Januar 2008 wurde unser Antrag per Beschluss der Ratssitzung Nr. 781 in Postelberg|Postoloprty angenommen. Der Bürgermeister wurde beauftragt, dem Rat der Stadt bis zum 15. März 2008 die Verhandlungsergebnisse mitzuteilen.

Das erste Treffen im Rathaus fand am 28. Februar 2008 unter Beteiligung von Uta Reiff, deren Vater in Postelberg|Postoloprty ermordet wurde, sowie ihrem Ehemann und mir, statt. Frau Reiff ist Vorsitzende des Vertriebenen-Heimatkreises Saaz. Der „Heimatkreis“ war bereit, die Kosten der Gedenktafel zu tragen, was aber am Ende nicht nötig war. Der Stadt wurde eine umfangreiche Dokumentation über das Postelberger Massaker (ca. 300 Seiten) und eine Präsentation der Aktivitäten des Fördervereins der Stadt Saaz/ Žatec e. V. übergeben.

Es folgte eine Einladung aus dem Postelberger Rathaus zur Ratssitzung der Stadt am 24. September 2008. Vorangegangen war eine Stellungnahme des Fördervereins bezüglich der geplanten Gedenkstätte mit einer CD, die weitere Dokumente zu den Untersuchungen der StB (Staatssicherheitsdienst) Most (Brüx) von 1947 und die Aussage des Leiters der OBZ (Militärischer Abschirmdienst) Reicin über „Postelberg“ enthielt. Auf dieser Ratssitzung wurde die Bildung einer Kommission beschlossen, die Vorschläge zu Händen der Stadtverordneten für eine würdige Gedenkstätte erarbeiten sollte.

Daraufhin lud der Förderverein die Postelberger Ratsmitglieder, Stadtverordneten und Kommissionsmitglieder für den 26. Februar 2009 nach Prag zum Besuch der Ausstellung über die „Opfer der kommunistischen Macht in Nordböhmen 1945-46“ mit anschließender Podiumsdiskussion ein. Die Kommissionsmitglieder wurden am 23. Februar 2009 per Beschluss Nr. 687 benannt. Auf Vorschlag des Fördervereins waren dies Oldřich Látal von der Jüdischen Gemeinde, Jaroslav Vodička für die Wolhynientschechen und ich selbst für den Förderverein. Die Stadt ernannte den Stadtverordneten Schöller, den Bürger Walter Urban, Sohn eines der Ermordeten von 1945, und den Historiker Dr. Petr Pehr aus Laun|Louny.

Meine Motivation bei der Benennung der Kommissionsmitglieder war von der Überlegung bestimmt, daß alle Gruppierungen an der Entscheidung beteiligt werden sollten, die von dem Geschehen im historische Zeitraum 1939-1945 betroffen waren. Was die Juden angeht, gab es während des Krieges in Postelberg nämlich ein KZ-Lager für jüdische Mischlinge, die am Bau des nahe gelegenen Flugplatzes unmenschliche Zwangsarbeit für deutsche Firmen leisten mussten. Die jüdische Gemeinde in Postelberg wurde völlig ausgelöscht. Deshalb sollte sie, wenn es um das Gedenken deutscher Opfer ging, ein Wort mitreden.

Die Wolhynientschechen waren im 19. Jahrhundert als Gastarbeiter in die Ukraine gekommen und nahmen im 2. Weltkrieg innerhalb der in der Sowjetunion neugeründeten tschechischen Volksarmee, die von General Ludvik Svoboda befehligt wurde, unter hohen Verlusten an der Befreiung der Tschechoslowakei teil. Diese Armee wurde überwiegend von politischen und für andere Taten im Gulag inhaftierten Wolhynienentschechen 1944 in Buzuluk zusammengestellt. Es wurde ihnen eine neue Heimat in den von Deutschen gesäuberten Gebieten versprochen. Der größte Teil wurde aber erst 1947 nach Verhandlungen zwischen Beneš und Stalin in die Tschechoslowakei, überwiegend in das Saazerland reemigriert. Sie wurden vor allem in den von zwangsemigrierten Deutschen verlassenen Gebieten angesiedelt. Da sie während des Krieges unter Massakern deutscher Einheiten zu leiden hatten, wurde später der Vorwurf gegen sie erhoben, sie hätten sich aus Rache in besonderer Weise an der Vertreibung und Ermordung Deutscher aus Böhmen und Mähren beteiligt. Obwohl dies in vielen Einzelfällen stimmt, darf hier von kollektiver Schuld so wenig die Rede sein wie hinsichtlich der deutschen Untaten. Wichtig war mir aber vor allem, alle – auch die Wolhynientschechen – mit ins Boot zu nehmen.

Information: Besuch der Ausstellung über die Vertreibung in Nordböhmen

Zur Ausstellung nach Prag kamen mehrere Vertreter der Stadt Postelberg und zalreiche andere Gäste. Die anschließende Podiumsdiskussion wurde von dem Mladá-Fronta-DNES-Journalisten Martin Komárek geleitet. Führende tschechische Historiker und Publizisten, unter anderen Von Arburg, Smetana, Pehr, Kučera und Doležal, legten ihre Meinungen dar und beantworteten Fragen. Leider versuchten einige Kommunisten und Mitglieder des sogenannten „Vereins der Kämpfer für die Freiheit“, allen voran die Pressesprecherin der KPČM, Monika Hoření, die Diskussion durch „Fragen“, die eher Selbstdarstellungen waren, zu dominieren. Ihnen ging es um den gerechten Kampf gegen Nazi-Deutschland und den humanen „Abschub“ der Deutschen aus den Grenzgebieten. Die Verbrechen an der deutschen Zivilbevölkerung wurden als unwahr und als sudetendeutsche Propaganda bezeichnet. Viele angereiste Postelberger kamen deshalb mit ihren Sachfragen nicht zum Zuge. Herr Hoffman, der Vertreter der Wolhynientschechen, den ich persönlich eingeladen hatte, fiel durch seine versöhnlichen Töne auf. Ansonsten fehlte es natürlich nicht an der Standardphrase von Ursache und Wirkung, mit der die tschechischen Nachkriegsverbrechen gegen die Untaten der Nazi-Deutschen aufgewogen wurden.

Trotz oder gerade wegen dieser unruhigen Veranstaltung, deren Zustandekommen alleine schon ein Erfolg war, kam es nach der Beendigung der offiziellen Diskussion noch zu vielen persönlichen Gesprächen in angeregter Atmosphäre. Auch erhielt ich von Teilnehmern viele positiven Anregungen für die weiteren Verhandlungen. Die Kommunisten dagegen wandten sich in einen Beschwerdebrief an den tschechischen Staatspräsidenten Vaclav Klaus. In seiner Antwort empfahl dieser salomonisch, sie sollten doch ihrerseits eine eigene Ausstellung und Diskussionsveranstaltung mit Gegenargumenten durchzuführen.

Die Beratungskommission von Postelberg

Die erste Sitzung der Postelberger Kommission fand am 27. April 2009 statt. Zum Leiter der Kommission wurde auf meinen Vorschlag hin der Historiker Dr. Pehr gewählt. Anlässlich der zweite Sitzung am 11. Juni 2009 war auch eine Gruppe ehemaliger Saazer mit dem Zeitzeugen Peter Klepsch in Postelberg|Postoloprty und in Saaz|Žatec. Diese traf sich an diesem Tag mit tschechischen Schülern, die sich an dem Projekt „Tragische Orte“ der Bürgergruppe „Antikomplex“ beteiligten, zu einer Ortsbegehung. Bei der dritten Sitzung am 3. September 2009 im Kulturhaus von Postelberg war auch ein Team des ARD-Fernsehens anwesend. Dazu gab es später einen Bericht in der Sendung „Fluss der Versöhnung − die Eger“, die im Oktober 2009 ausgestrahlt wurde. Diese letzte Sitzung endete mit einer Abstimmung, in der sich eine Mehrheit für die Empfehlung entschied, im Friedhof von Postelberg|Postoloprty bei einer feierlichen Veranstaltung eine Gedenkplatte mit der Aufschrift „Den Opfern des Massakers im Mai und Juni 1945“ anzubringen. Den Verdienst an dieser Entscheidung hatte die ausgleichende Leitung der Kommission durch Dr. Pehr und die sachliche Dokumentation der Ereignisse vom Juni 1945, die unseren Verein als Grundlage für die Entscheidungsfindung erarbeitet hatte.

Durchbruch: Denkmal in Postelberg|Postoloprty für die Ermordeten des Saazerlandes

Bei der Stadtverordnetenversammlung am 21. Oktober 2009 war neben den Mitgliedern der Kommission auch die regionale und nationale tschechische Presse anwesend. Dr. Pehr bezeichnet in einer Rede vor den Stadtverordneten die Ereignisse vom Juni 1945 kompromisslos als Massaker an der deutschen Bevölkerung und empfahl eine Gedenkplatte, um der Opfer zu gedenken. Von Seiten der Kommunisten kam es zu lauten Protesten. Mit einem Antrag machten sie den Versuch, diesen Punkt von der Tagesordnung zu streichen, was jedoch mit deutlicher Mehrheit abgelehnt wurde. Die konservative ODS beantragte mit Erfolg eine Sondersitzung des Stadtrats innerhalb von vierzehn Tagen, in der eine endgültige Entscheidung getroffen werden sollte.

Der Förderverein lud im Anschluss an die Sitzung zu einer Pressekonferenz und überreichte bei dieser Gelegenheit den Medienvertretern die CD mit der Dokumentation des Postelberger Massakers und eine Stellungnahme des Vereins.

Am späten Nachmittag des 4. November 2009 beschloss der Stadtrat auf seiner Sondersitzung endlich das von den deutschen Saazern lange ersehnte Denkmal. Auf dem örtlichen Friedhof sollte eine Tafel angebracht werden mit der zweisprachigen Inschrift: „Allen unschuldigen Opfern der Postelberger Ereignisse im Mai und Juni 1945“. Von unserer Seite war eine Inschrift vorgeschlagen worden, welche die Identität der Opfer näher bezeichnet, so wie dies in Deutschland auf ähnlichen Monumenten üblich ist. Dies wurde schon in der Kommissionsempfehlung nicht berücksichtigt. Jetzt wurde auch das Wort „Massaker“ verworfen, wegen der zu starken emotionalen Wirkung – so die Begründung. Der Vorschlag wurde dafür ohne Gegenstimmen, mit vier Enthaltungen der kommunistischen Fraktion, angenommen. Die Kosten der Erinnerungsstätte wollte vollständig die Stadt Postelberg tragen.

Dieser Beschluss wurde von der tschechischen Presse stark wahrgenommen. Alle Medien berichteten darüber. Martin Komarek, Chefkommentator der auflagestärksten Tageszeitung in der tschechichen Republik MF Dnes, widmete am 9. November 2009 dem Massaker von Postelberg und den Verhandlungen über die Gedenkplatte eine ganze Seite in der nationalen Ausgabe. Auch die führenden deutschen Zeitungen wie FAZ, Süddeutsche und andere berichteten, aber ich muss mich vor allem bei den tschechischen Medien bedanken, die unser Projekt seit dem Jahre 2002 medial mit unzählichen Berichten begleitet haben, indem sie lange verschwiegene Tatsachen und Wahrheiten der tschechischen Bevölkerung nahe brachten. Besonders erwähnt seien hier die Fernsehsendungen „Historie CZ“ und „Reporteri“ sowie die Berichterstattung von David Vondracek.

Die Trauer hat jetzt einen Ort

Die feierliche Enthüllung und Weihung der Gedenkplatte an einer Mauer des Postelberger Friedhofs fand am 3. Juni 2010 statt, in Gegenwart zahlreicher Gäste aus Deutschland und Tschechien und unter starker Pressebeteiligung. Anwesend waren auch die Bürgermeister von Saaz und Postelberg sowie der deutsche Botschafter. Der damals designierte tschechische Außenminister Schwarzenberg schickte einen Kranz. ARD und ZDF berichteten darüber ausführlich in den Abendnachrichten. „Dies ist ein Tag der Trauer und inneren Bewegung“, erklärte Uta Reiff, die Vorsitzende des Heimatkreises Saaz, gegenüber der ARD. „Nach 65 Jahren gibt es jetzt endlich einen Ort, wo ich um meinen Vater trauern kann.“

Schlussbemerkungen

Warum befassen wir uns überhaupt mit Geschichte? Weil wir uns ohne Kenntnis der Vergangenheit in der Gegenwart nicht gut zurechtfinden. Die geschichtliche Überlieferung ergänzt das genetische Gedächtnis und ermöglicht uns damit eine Gestaltung der Zukunft, zu der Tiere nicht fähig sind. Anderseits finden wir in der Geschichte Erklärungen, warum die Gegenwart so ist, wie sie ist. Denn wie der bedeutende deutsche Historiker Johannes Droysen sagte: „Nicht die Vergangenheiten sind die Geschichte, sondern das Wissen des menschlichen Geistes von ihnen. Und dies Wissen ist die einzige Form, in der die Vergangenheiten unvergangen sind, in der die Vergangenheiten als in sich zusammenhängend und bedeutsam, als Geschichte erscheinen.“

Dass die Geschichte in unseren Köpfen entsteht und lebt, ist freilich Chance und Gefahr zugleich. Die Chance ist, dass wir die Geschichtsschreibung immer wieder aufgrund neuer Erkenntnisse und einem anderen Blick auf die Fakten erneuern können – man könnte auch sagen: umschreiben. Aber darin liegt auch die Gefahr – dass wir dabei weniger auf die Fakten, die überlieferten Zeugnisse und Urkunden, sehen als vielmehr auf unsere politischen Leidenschaften. Diese Spannung hat Prof. PhDr. František Šmahel treffend beschrieben: „Die Geschichte wird immer umgeschrieben, denn sonst würde sie für uns als Bürger ihren Sinn verlieren. Es kann nämlich sein, ich will es nicht heraufbeschwören, dass man in der Geschichte und ihren Gestalten wieder Stärke suchen wird und dies ohne Rücksicht auf den Fortschritt der europäischen Integration. Die Geschichte als Wissenschaft sollte sich aber nicht durch nationale und religiöse Rücksichtsnahmen binden. Auch wenn sie mit ihren Erkenntnissen manchmal verletzt.“

In diesem Sinne möchte ich betonen, dass mein Einsatz für die historische Wahrheit nicht der Beschmutzung der tschechischen Nation dient, wie mir, Herrn Vondracek und vielen anderen vorgeworfen wurde. Vielmehr als liebevolle Pflege des böhmischen Gartens, den wir von Unkraut befreien wollen, so dass er in seiner vollen Schönheit aufblühen möge − im Geiste des Johannes von Saaz, jenes Ackermanns, dessen Pflug die Feder ist.

Noch etwas. Es ist ihnen vielleicht aufgefallen, dass in diesem Vortrag gegen alle Gewohnheit der Begriff „sudetendeutsch“ nicht verwendet wird. Ich vermeide ihn deshalb, weil er den falschen Eindruck erweckt, dass es sich bei den „Sudetendeutschen“ um eine landsmannschaftliche Gruppierung handelt, um einen deutschen Stamm vergleichbar den Bayern oder Niedersachsen. Tatsächlich sind die so Bezeichneten deutschsprachige Böhmen verschiedener landsmannschaftlicher Herkunft und mit teilweise sehr unterschiedlichen Dialekten, die sich in der Tschechischen Republik – und danach in der deutschen Bundesrepublik – als politische Schicksalsgemeinschaft zusammenfanden. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn man nicht wüsste, dass Henleins „Sudetendeutsche Heimatfront“ (seit 1935 „Sudetendeutsche Partei“) von Hitler mit vielen Millionen Reichsmark unterstützt wurde. Dieser Teil der Geschichte der Deutschen in Böhmen und Mähren ist bisher wissenschaftlich kaum erforscht, und was man weiß, wird von den Funktionären der „Sudetendeutschen Landsmannschaft“ gerne verschwiegen.

Als aktuelle Arbeit dazu kann ich Volker Zimmermann, „Die Sudetendeutschen im NS-Staat – Sudetští Němci v nacistickém státě“ empfehlen. Nach Krieg und Vertreibung wurden die Vertriebenen aus Böhmen, Mähren und Böhmisch-Schlesien politisch von der SL vereinnahmt. Dazu mein Artikel aus der MF-DNES vom 16. Dezember 2010.

„Alle mit ins Boot nehmen“

Otokar Löbl berichtete über den schwierigen Weg zu einer Gedenktafel für die Opfer von Postelberg – Tagung des Adalbert-Stifter-Vereins in Budweis über deutsch-tschechische Gedenkorte

Auf der deutsch-tschechischen Tagungn „Gemeinsames kulturelles Erbe lebendig gestalten“ (Budweis 28./ 29. Mai 2011) sprach Otokar Löbl über seine Erfahrungen in der Kommission, die den Postelberger Stadtrat in der Frage eines Erinnerungsorts für die Opfer von Postelberg beriet. Löbl ist Vorsitzender des deutschen „Fördervereins der Stadt Saaz/ žatec“, der sich seit 2003 für ein derartiges Projekt einsetzte. Im Juni 1945 wurden in der Postelberger Kaserne über 800 deutsche Zivilisten aus Saaz und Umgebung ermordet.

Auf der deutsch-tschechischen Tagungn „Gemeinsames kulturelles Erbe lebendig gestalten“ (Budweis 28./ 29. Mai 2011) sprach Otokar Löbl über seine Erfahrungen in der Kommission, die den Postelberger Stadtrat in der Frage eines Erinnerungsorts für die Opfer von Postelberg beriet. Löbl ist Vorsitzender des deutschen „Fördervereins der Stadt Saaz/ žatec“, der sich seit 2003 für ein derartiges Projekt einsetzte. Im Juni 1945 wurden in der Postelberger Kaserne über 800 deutsche Zivilisten aus Saaz und Umgebung ermordet.

Löbl berichtete von den Schwierigkeiten, nach dem langen Schweigen über die Nachkriegsverbrechen an Deutschen und den unter kommunistischer Herrschaft verbreiteten Falschinformationen unter den Stadträten die Akzeptanz für einen solchen Gedenkort herzustellen. Dies wurde durch eine gründliche Aufklärung im Vorfeld der Entscheidung und die Einbeziehung aller von diesen Ereignissen direkt oder mittelbar betroffenen Bevölkerungsgruppen und politischen Organisationen erreicht. „Wir haben alle mit ins Boot genommen“, sagte Otokar Löbl. Eine wichtige Rolle spielte dabei auch die Pressearbeit. Löbl dankte den Medien für ihre intensive Berichterstattung, der ein großer Verdienst an der Entscheidung für die Gedenktafel zukommt.

Dem Erinnern an die Gewaltexzesse während der wilden Vertreibung galt nur ein Teil der Tagung. In den anderen Sektionen ging es um die Spuren der Deutschen in den böhmischen Ländern, deren Bewahrung den Tschechen zunehmend am Herzen liegt. Vor allem junge Menschen zeigen daran großes Interesse und beweisen ihr Engagement durch freiwilligen Arbeitseinsatz. Junge Lehrer machen solche Spurensuche zum Unterrichtsstoff. Wissenschaftler rekonstruieren die deutsch-böhmische Kultur aus Literaturzeugnissen und literarischen Biographien. In Prag pflegt ein eigenes Literaturhaus die Werke deutschsprachiger Autoren. Die junge Schriftstellerin Kateřina Tučková beschreibt das Nachkriegsschicksal einer jungen Frau aus deutsch-tschechischer Ehe („Die Vertreibung der Gerta Schnirch“). Es wäre schön, wenn dieses Buch, aus dem die Autorin vorlas, auch einen deutschen Verleger finden würde.

Von Tomáš Kassal | Maldá Fronta DNES, iDnes-Ausgabe Nordböhmen 14. Mai 2011 Der deutsche „Förderverein der Stadt Saaz | Žatec“ bemüht sich um die Einrichtung eines Museums, das an die deutsch-tschechische und jüdische Kultur in Saaz erinnern soll. Schon der Name des geplanten Museums wird symbolisch sein –„Johann von Saaz-Museum“. Er bezieht sich auf den Begründer der neuhochdeutschen Literatur. Die Ausstellung des Museums soll die Erfolge und den Nutzen der Stadt aus dem mehr als tausendjährigen Zusammenleben hervorheben. Sie soll aber natürlich auch dessen trauriges Ende erläutern, erklärt der Pressesprecher des Vereins, Andreas Kalckhoff. Johann von Saaz Der Mann, bekannt auch als “Johannes von Saaz“ (um 1350 bis etwa 1414), war Schriftsteller und Stadtschreiber in Saaz. Er schrieb auf Deutsch und Latein. Sein „Ackermann aus Böhmen“ ist ein mittelalterliches Streitgespräch über ein philosophisches Thema, besonders über den Tod, aber auch über den Sinn des Lebens. Das Werk wird als Beginn der [neuhoch-] deutschen Literatur angesehen. Das nach Johann von Saaz benannte Museum könnte zum Beispiel das Gebäude des ehemaligen deutschen Gymnasiums im Zentrum der Stadt nutzen, wo heute noch die Stadtpolizei residiert. Das ist aber nur eine von mehreren Möglichkeiten. Das Hauptproblem ist jetzt, ob es dem Förderverein gelingt, Subventionen für dieses Vorhaben aufzutreiben, und wie hoch die Betriebskosten sein werden, erinnert der stellvertretende Bürgermeister von Saaz, Jan Novotný. Es handelt sich um ein langfristiges Projekt, in das wir tschechische und deutsche Historiker und die Öffentlichkeit einbinden möchten, betonte der Vorsitzende der Fördervereins, Otokar Löbl. In Saaz wäre das schon ein drittes Museum In Saaz gibt es zur Zeit das Regionalmuseum K. A. Polánka, das eine ständige Ausstellung über die Vorzeit und das Mittelalter zeigt. Und ein Hopfenmuseum, das die Tradition des Hopfenanbaus und der Region zeigt. Die moderne Geschichte ist aber den meisten Saazern ziemlich unbekannt, was auf den fast kompletten Bevölkerungsaustausch in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurückzuführen ist. Dabei hat gerade das Zusammenleben von Deutschen, Tschechen und Juden die Geschichte der Stadt bereichert und nicht zuletzt das Stadtbild mit seinen vielen historischen und industriellen Bauwerken wie die ehemalige Papierfabrik, die Hopfenspeicher und -trockenanlagen, die hauptsächlich im 19. Jahrhundert entstanden, geprägt. Zur jüdischen Vergangenheit gehört nicht nur die Vertreibung der Juden aus der Stadt und die Beschlagnahme ihres Eigentums in den dreißiger Jahreng, sondern auch die Luftbrücke Prag-Haifa [gemeint ist Saaz-Haifa] im Jahre 1948, die beträchtlich beigetragen hat zur Gründung des heutigen Staates Israel. Übersetzung: Otokar Löbl / Andreas Kalckhoff. In eckigen Klammern Anmerkung der Redaktion. Helmut Wabra war ein fünfjähriger Bub, als seine heile Welt in Saaz zusammenbrach: Bombenangriffe, Kanonendonner, dann kamen die Russen, aber das war noch nicht das Ende: Es folgten Lagerhaft, Vertreibung und, was schlimmer war, die Erinnerung an einzelne grauenvolle Szenen. Helmut Wabra hat dies in seinem autobiographischen Büchlein „Meine Erinnerung an eine schlechte Zeit in Saaz. Traum–Trauma–Wahrheit–Sühne–Versöhnung?“ (30 Seiten, DinA 5, kartoniert) aufgeschrieben – so emotional und fragmentarisch, wie er es als kleines Kind erlebt hat, aber ohne anhaltende Verbitterung. Der Text endet mit einem versöhnlichen „Wiedersehen in Saaz“, es folgen 12 Seiten Stadtansichten aus alter und neuer Zeit. Das Büchlein ist gegen eine Spende von 10 Euro an den gemeinnützigen Förderverein der Stadt Saaz|Žatec e. V. auf das Konto NASPA 146048110 (BLZ 51050015) bei Otokar Löbl, Hausener Obergasse 15, 60488 Frankfurt am Main, Telefon 069-7892817, erhältlich (auch Bargeldzahlung im Briefumschlag wird akzeptiert).

Deutscher Verein will in Saaz ein Museum für tschechisch-deutsche Geschichte

Schlechte Zeiten und ein Wiedersehen in Saaz

Helmut Wabras Erinnerungen an seine Heimatstadt